法國

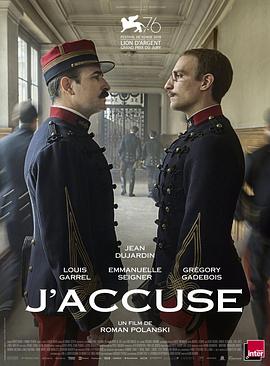

我控诉 (2019) IMDb TMDB 豆瓣 维基数据

J'accuse

7.3 (220 个评分)

导演:

罗曼·波兰斯基

演员:

让·杜雅尔丹

/

路易·加瑞尔

…

其它标题:

J'accuse

/

军官与间谍(台)

…

影片改编自法国历史上的著名冤案“德雷福斯案件”。

1894年,法军总参谋部少数犹太人军官之一的法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德雷福斯(路易斯·加瑞尔 饰)被认为是德国间谍,以叛国罪囚禁于魔鬼岛的监狱中。1895年,法国军官乔治·皮卡尔(让·杜雅尔丹饰 演)被任命为军方情报部门总长后,他发现了一批诬陷德雷福斯向德意志帝国泄露军方机密的伪造证据。皮卡尔决意赌上自己的职业生涯和性命,顶住军方巨大的压力去揭露真相……

1894年,法军总参谋部少数犹太人军官之一的法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德雷福斯(路易斯·加瑞尔 饰)被认为是德国间谍,以叛国罪囚禁于魔鬼岛的监狱中。1895年,法国军官乔治·皮卡尔(让·杜雅尔丹饰 演)被任命为军方情报部门总长后,他发现了一批诬陷德雷福斯向德意志帝国泄露军方机密的伪造证据。皮卡尔决意赌上自己的职业生涯和性命,顶住军方巨大的压力去揭露真相……

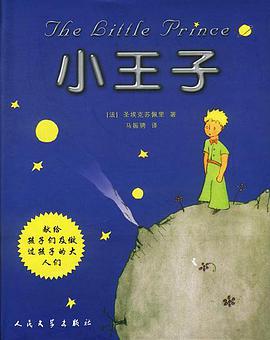

小王子 豆瓣 Eggplant.place Goodreads

Le Petit Prince

9.1 (1233 个评分)

作者:

[法国] 安东尼·德·圣-埃克苏佩里

译者:

马振聘

人民文学出版社

2003

- 8

小王子是一个超凡脱俗的仙童,他住在一颗只比他大一丁点儿的小行星上。陪伴他的是一朵他非常喜爱的小玫瑰花。但玫瑰花的虚荣心伤害了小王子对她的感情。小王子告别小行星,开始了遨游太空的旅行。他先后访问了六个行星,各种见闻使他陷入忧伤,他感到大人们荒唐可笑、太不正常。只有在其中一个点灯人的星球上,小王子才找到一个可以作为朋友的人。但点灯人的天地又十分狭小,除了点灯人他自己,不能容下第二个人。在地理学家的指点下,孤单的小王子来到人类居住的地球。

小王子发现人类缺乏想象力,只知像鹦鹉那样重复别人讲过的话。小王子这时越来越思念自己星球上的那枝小玫瑰。后来,小王子遇到一只小狐狸,小王子用耐心征服了小狐狸,与它结成了亲密的朋友。小狐狸把自己心中的秘密——肉眼看不见事务的本质,只有用心灵才能洞察一切——作为礼物,送给小王子。用这个秘密,小王子在撒哈拉大沙漠与遇险的飞行员一起找到了生命的泉水。最后,小王子在蛇的帮助下离开地球,重新回到他的B612号小行星上。

童话描写小王子没有被成人那骗人的世界所征服,而最终找到自己的理想。这理想就是连结宇宙万物的爱,而这种爱又是世间所缺少的。因此,小王子常常流露出一种伤感的情绪。作者圣埃克絮佩里在献辞中说:这本书是献给长成了大人的从前那个孩子。

《小王子》不仅赢得了儿童读者,也为成年人所喜爱,作品凝练的语言渗透了作者对人类及人类文明深邃的思索。它所表现出的讽刺与幻想,真情与哲理,使之成为法国乃至世界上最为著名的一部童话小说。

小王子发现人类缺乏想象力,只知像鹦鹉那样重复别人讲过的话。小王子这时越来越思念自己星球上的那枝小玫瑰。后来,小王子遇到一只小狐狸,小王子用耐心征服了小狐狸,与它结成了亲密的朋友。小狐狸把自己心中的秘密——肉眼看不见事务的本质,只有用心灵才能洞察一切——作为礼物,送给小王子。用这个秘密,小王子在撒哈拉大沙漠与遇险的飞行员一起找到了生命的泉水。最后,小王子在蛇的帮助下离开地球,重新回到他的B612号小行星上。

童话描写小王子没有被成人那骗人的世界所征服,而最终找到自己的理想。这理想就是连结宇宙万物的爱,而这种爱又是世间所缺少的。因此,小王子常常流露出一种伤感的情绪。作者圣埃克絮佩里在献辞中说:这本书是献给长成了大人的从前那个孩子。

《小王子》不仅赢得了儿童读者,也为成年人所喜爱,作品凝练的语言渗透了作者对人类及人类文明深邃的思索。它所表现出的讽刺与幻想,真情与哲理,使之成为法国乃至世界上最为著名的一部童话小说。

茶花女 豆瓣

La Dame aux camélias

8.0 (203 个评分)

作者:

[法国] 小仲马

译者:

王振孙

外国文学出版社

1997

- 3

《茶花女》为我们塑造了一些生动、鲜明的艺术形象,而其中最突出、最令人难忘的自然是女主人公茶花女玛格丽特。读者们切莫把玛格丽特和阿尔丰西娜·普莱西小姐混为一谈,阿尔丰西娜的身世固然值得同情,但她的的确确是个堕落的女人,用小仲马的话来说,她“既是一个纯洁无瑕的贞女,又是_个彻头彻尾的娼妇”。但玛格丽特却不同,她美丽、聪明而又善良j 虽然沦落风尘,但依旧保持着一颗纯洁、高尚的心灵。她充满热情和希望地去追求真正的爱情生活,而当这种希望破灭之后,又甘愿自我牺牲去成全他人。

这一切都使这位为人们所不齿的烟花女子的形象闪烁着一种圣洁的光辉,以至于人们一提起“茶花女”这三个字的时候,首先想到的不是什么下贱的妓女,而是一位美丽、可爱而又值得同情的女眭。古今中外的文学名著为人们留下了许许多多不朽的艺术形象,而玛格丽特则完全可以跻身其间而毫无愧色。

这一切都使这位为人们所不齿的烟花女子的形象闪烁着一种圣洁的光辉,以至于人们一提起“茶花女”这三个字的时候,首先想到的不是什么下贱的妓女,而是一位美丽、可爱而又值得同情的女眭。古今中外的文学名著为人们留下了许许多多不朽的艺术形象,而玛格丽特则完全可以跻身其间而毫无愧色。

乌合之众 豆瓣

The crowd : a study of the popular mind

8.2 (51 个评分)

作者:

[法国] 古斯塔夫·勒庞

译者:

冯克利

广西师范大学出版社

2011

- 6

《乌合之众:大众心理研究》为社会心理学领域的经典著作,至今已被翻译成近20种语言出版。在书中,作者以十分简约的方式,考察了群体的特殊心理与思维方式,尤其对个人与群体的迥异心理进行了精辟分析。经典之为经典,就在于其永远不会过时。为什么博学鸿儒在群体中却只会鹦鹉学舌?为什么谦谦君子在群体的支持下会变得粗野不堪、肆无忌惮?为什么打动群体的观念总是经不起严密的推理?作者百年前在书中讨论的这些问题,今天依然困扰着许多人。二战中日本普通民众如何变成丧尽天良的战争机器,“文革”中的单纯学生又为何会作出那许多丧心病狂的举动?个人到群体的变化总是叫人难以理解、难以置信,此书的解释,或能稍解你的困惑。

Der Kleine Prinz 豆瓣

Le Petit Prince

作者:

Saint-Exupery

Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.

1991

- 7

迂回与进入 豆瓣

作者:

弗朗索瓦·于连

译者:

杜小真

生活·读书·新知三联书店

1998

- 2

前面,我已说明为什么我认为把意义的效果归于预先设定的范畴(通过政治―诗歌―哲学等领域;或通过手段:隐喻、引言、形象等)是不会有结果的。我也说明了为什么在别处,我指出,认为在书卷末尾设索引有实用价值的看法只是幻想。但是,既然我选择的道路是曲折的,那事先设定航标我认为是有用的。此外,我们难道不能绘制中国的意义图表(就像17世纪时的那些女才子们笔下常出现的爱情国地图)吗?意义或感情的“微妙性”:二者随后将能够各自按自己的意愿从这些标界出发旅行。

第二章从策略上的种种差异出发讨论倾斜的问题:中国传统兵书推崇的奇攻与正规战中的方阵进攻是针锋相对的。随后,我又在经典著作中考察这个问题:在中国第一部诗集《诗经》中委婉的批评,或根据编年史书(《春秋》)所述,在外交场合引言赋诗产生的威力。我在第五章中,分析了人们何以能够通过行为的些微迹象感知到一种道德判断,这一章还提供了解读暗示的典例。到了第六章,这些则导致对间接的文化价值(政治的)的更具意识形态色彩的思考。因为中国的问题就在于此(至少像人们从竞技与政治广场中的希腊式的正面相对出发所感知到的):间接在中国的目的是妥协,由于检查造成的迂回变成为艺术的效果。

第七、八章又谈到了诗文评论,但却把评论引向更理论化的意义:我试图要弄明白为什么与希腊不同,中国没有设定一个作为表象的对象的世界;而沿顺出这样一种结果,为什么不是从表象性出发(象征性地活动)确立意义的前景(在希腊,神话的寓意化所发现的意义)。从迂回的种种形态出发,我要考虑它使人理解到什么(这两章是本书的中心,也是本书的绞合点)。第七章的开始是一条“隧道”,因为我必须在历史环链中澄清有关诗的间接的种种中国观念。而这在我看来是与希腊的一个根本不同所在:缺少另一种领域,或者说缺少另一个世界――精神的世界――形象会求助的世界。

从第九章起,我还是考察缺少另一种领域的问题,而这另一领域更准确地被设定为抽象化的和本质的领域。这一部分主要分析的是历来被视作精妙之语典范的《论语》。从《论语》出发,就引出了这样双重的对立:抑扬转调(孔夫子式的)与决断定义(苏格拉底式的)的对立,犹如整体与普遍的对立;同时还会提出这样的思想:既然孔子言论的迂回并不导向(“观念”领域的)他物,那这种迂回会在自身中找到自己的归宿;它不断地――以一种指示的方式――阐明现实。因为,通过圣人的言论的多样变化,我不断地适应了事物的更新;我从侧面或从另一角度接近现实,常常对之进行调整。这就是为什么我说这种迂回同时也成为进入。

在读《论语》时,弟子觉悟的间接过程是相应于孔夫子的指示言论的,《孟子》的情况也是如此(第十一章)。《孟子》同样使人了解何为意在传播、而不是说服的言论,或可了解为什么圣人坚持要与哲学讨论保持距离。第十二章终于展开正面问题的讨论。关于难以形容的东西(绝对与无条件的“一”)的问题,似乎不再有两种解决方法:新道家思想家(注释老子的王弼)与新柏拉图主义者(他的同代人普洛提诺)相联系,中国和希腊互相对话。而我指出在中国由于缺少本体观点,否定的问题是如何被改造的(由此重新对“神秘主义”的普遍性进行质疑)。因为代表“道”的“绝对”特征的“大象”并不适合于类比的途径:除了自己的实在――个体的与具体的实在之外,大象不归结于其他任何实在,但是,它却向我们突出了一个既专一又有限的特征:个体与具体总趋向于把自己关闭在这个特征之中;“大象”并不通往某种实体,超过它之上,而是通过它使我们重归诸物的未被分化的基础,从而摆脱对它的任何误解偏见。

另一部古代道家的伟大著作(《庄子》)所达到的语言批评水平可能更准确地确定这种要求(第十三章):圣人之“明见”看不见其他东西,但在其中各种视点互相平衡并且任何排斥都自行消失。我们在此找到了理想的整体(与部分相对);这也像间接接近的功效――可能是无限多样化的。因为,在适应形势的摇摆中,“波动起伏”的言语从各个角度包围现实,经常贴合诸物的自发运动,并且让我们进入一个只不过是自然的“天”之中。

最后两章要指明,一种偏宠文章与其主题之间的“松懈”、“散漫”关系的文学艺术是如何在上述基础上建立起来的。戏剧(西方室内剧)的例证又一次深化了中国传统与希腊传统的分歧,因为,中国评论家(金圣叹)并不对剧本用以表象的方式感兴趣,而是根据迂回而曲折的文人视角去读剧本。我主张用隐喻的距离的观念去确定中文文字的这种理想,并且在最后一章(有关杜甫的部分),为了说明,我举出诗与诗题之间的差距产生的不同效果:由于在二者之中引入了差距,使得诗的蕴意分散难以抓住,诗则变得意味深长。

读者可能在读过最后两章后才会开始被隐喻的种种魅力所吸引。然后,特别直接接触过中国哲学的读者将会受益于第九章到第十三章的哲学巡视,而对中国译码感兴趣的读者将会受益于贯穿第一章到第六章的最初提出的问题的讨论。不管怎样,本书自始至终,航行方向不变:进行最远离逻各斯的航行,直至差异可能到达的地方去探险。

第二章从策略上的种种差异出发讨论倾斜的问题:中国传统兵书推崇的奇攻与正规战中的方阵进攻是针锋相对的。随后,我又在经典著作中考察这个问题:在中国第一部诗集《诗经》中委婉的批评,或根据编年史书(《春秋》)所述,在外交场合引言赋诗产生的威力。我在第五章中,分析了人们何以能够通过行为的些微迹象感知到一种道德判断,这一章还提供了解读暗示的典例。到了第六章,这些则导致对间接的文化价值(政治的)的更具意识形态色彩的思考。因为中国的问题就在于此(至少像人们从竞技与政治广场中的希腊式的正面相对出发所感知到的):间接在中国的目的是妥协,由于检查造成的迂回变成为艺术的效果。

第七、八章又谈到了诗文评论,但却把评论引向更理论化的意义:我试图要弄明白为什么与希腊不同,中国没有设定一个作为表象的对象的世界;而沿顺出这样一种结果,为什么不是从表象性出发(象征性地活动)确立意义的前景(在希腊,神话的寓意化所发现的意义)。从迂回的种种形态出发,我要考虑它使人理解到什么(这两章是本书的中心,也是本书的绞合点)。第七章的开始是一条“隧道”,因为我必须在历史环链中澄清有关诗的间接的种种中国观念。而这在我看来是与希腊的一个根本不同所在:缺少另一种领域,或者说缺少另一个世界――精神的世界――形象会求助的世界。

从第九章起,我还是考察缺少另一种领域的问题,而这另一领域更准确地被设定为抽象化的和本质的领域。这一部分主要分析的是历来被视作精妙之语典范的《论语》。从《论语》出发,就引出了这样双重的对立:抑扬转调(孔夫子式的)与决断定义(苏格拉底式的)的对立,犹如整体与普遍的对立;同时还会提出这样的思想:既然孔子言论的迂回并不导向(“观念”领域的)他物,那这种迂回会在自身中找到自己的归宿;它不断地――以一种指示的方式――阐明现实。因为,通过圣人的言论的多样变化,我不断地适应了事物的更新;我从侧面或从另一角度接近现实,常常对之进行调整。这就是为什么我说这种迂回同时也成为进入。

在读《论语》时,弟子觉悟的间接过程是相应于孔夫子的指示言论的,《孟子》的情况也是如此(第十一章)。《孟子》同样使人了解何为意在传播、而不是说服的言论,或可了解为什么圣人坚持要与哲学讨论保持距离。第十二章终于展开正面问题的讨论。关于难以形容的东西(绝对与无条件的“一”)的问题,似乎不再有两种解决方法:新道家思想家(注释老子的王弼)与新柏拉图主义者(他的同代人普洛提诺)相联系,中国和希腊互相对话。而我指出在中国由于缺少本体观点,否定的问题是如何被改造的(由此重新对“神秘主义”的普遍性进行质疑)。因为代表“道”的“绝对”特征的“大象”并不适合于类比的途径:除了自己的实在――个体的与具体的实在之外,大象不归结于其他任何实在,但是,它却向我们突出了一个既专一又有限的特征:个体与具体总趋向于把自己关闭在这个特征之中;“大象”并不通往某种实体,超过它之上,而是通过它使我们重归诸物的未被分化的基础,从而摆脱对它的任何误解偏见。

另一部古代道家的伟大著作(《庄子》)所达到的语言批评水平可能更准确地确定这种要求(第十三章):圣人之“明见”看不见其他东西,但在其中各种视点互相平衡并且任何排斥都自行消失。我们在此找到了理想的整体(与部分相对);这也像间接接近的功效――可能是无限多样化的。因为,在适应形势的摇摆中,“波动起伏”的言语从各个角度包围现实,经常贴合诸物的自发运动,并且让我们进入一个只不过是自然的“天”之中。

最后两章要指明,一种偏宠文章与其主题之间的“松懈”、“散漫”关系的文学艺术是如何在上述基础上建立起来的。戏剧(西方室内剧)的例证又一次深化了中国传统与希腊传统的分歧,因为,中国评论家(金圣叹)并不对剧本用以表象的方式感兴趣,而是根据迂回而曲折的文人视角去读剧本。我主张用隐喻的距离的观念去确定中文文字的这种理想,并且在最后一章(有关杜甫的部分),为了说明,我举出诗与诗题之间的差距产生的不同效果:由于在二者之中引入了差距,使得诗的蕴意分散难以抓住,诗则变得意味深长。

读者可能在读过最后两章后才会开始被隐喻的种种魅力所吸引。然后,特别直接接触过中国哲学的读者将会受益于第九章到第十三章的哲学巡视,而对中国译码感兴趣的读者将会受益于贯穿第一章到第六章的最初提出的问题的讨论。不管怎样,本书自始至终,航行方向不变:进行最远离逻各斯的航行,直至差异可能到达的地方去探险。

Languages and Communities in Early Modern Europe 豆瓣

作者:

Peter Burke

Cambridge University Press

2004

- 9

In this magisterial new study, Peter Burke explores the social and cultural history of the languages spoken or written in Europe between the invention of printing and the French Revolution, arguing that, from a linguistic point of view, 1450 to 1789 should be regarded as a distinct period. One major theme of the book is the relation between languages and communities (regions, churches, occupations and genders as well as nations) and the place of language as a way of identifying others as well as a symbol of one's own identity. A second, linked theme is that of competition: between Latin and the vernaculars, between different vernaculars, dominant and subordinate, and finally between different varieties of the same vernacular, such as standard languages and dialects. Written by one of Europe's leading cultural historians, this book restores the history of the many languages of Europe in a large variety of contexts.

Mathematics and Its History 豆瓣

作者:

John Stillwell

Springer

2010

- 8

From the reviews of the third edition: "The author’s goal for Mathematics and its History is to provide a “bird’s-eye view of undergraduate mathematics.” (p. vii) In that regard it succeeds admirably. ... Mathematics and its History is a joy to read. The writing is clear, concise and inviting. The style is very different from a traditional text. ... The author has done a wonderful job of tying together the dominant themes of undergraduate mathematics. ... While Stillwell does a wonderful job of tying together seemingly unrelated areas of mathematics, it is possible to read each chapter independently. I would recommend this fine book for anyone who has an interest in the history of mathematics. For those who teach mathematics, it provides lots of information which could easily be used to enrich an opening lecture in most any undergraduate course. It would be an ideal gift for a department’s outstanding major or for the math club president. Pick it up at your peril — it is hard to put down!" (Richard Wilders, MAA Reviews) From the reviews of the second edition: "This book covers many interesting topics not usually covered in a present day undergraduate course, as well as certain basic topics such as the development of the calculus and the solution of polynomial equations. The fact that the topics are introduced in their historical contexts will enable students to better appreciate and understand the mathematical ideas involved...If one constructs a list of topics central to a history course, then they would closely resemble those chosen here." (David Parrott, Australian Mathematical Society) "The book...is presented in a lively style without unnecessary detail. It is very stimulating and will be appreciated not only by students. Much attention is paid to problems and to the development of mathematics before the end of the nineteenth century... This book brings to the non-specialist interested in mathematics many interesting results. It can be recommended for seminars and will be enjoyed by the broad mathematical community." (European Mathematical Society) "Since Stillwell treats many topics, most mathematicians will learn a lot from this book as well as they will find pleasant and rather clear expositions of custom materials. The book is accessible to students that have already experienced calculus, algebra and geometry and will give them a good account of how the different branches of mathematics interact." (Denis Bonheure, Bulletin of the Belgian Society)

Expected Utility Hypotheses and the Allais Paradox 豆瓣

作者:

Allais, M.; Hagen, G. M.;

Foundations of Utility and Risk Theory with Applications 豆瓣

作者:

Stigum, Bernt P.; Wenstop, Fred; Stigum, B.

Springer

1983

- 9

Die Kunst, über Geld nachzudenken 豆瓣

作者:

André Kostolany

Ullstein Taschenbuch

2015

- 4

Krieg Und Kapitalismus 豆瓣

作者:

Sombart, Werner

The Copyright Wars 豆瓣

作者:

Peter Baldwin

Princeton University Press

2014

- 9

美国陷阱 豆瓣 Goodreads

LE PIÈGE AMÉRICAIN

7.6 (36 个评分)

作者:

[法] 弗雷德里克·皮耶鲁齐

/

[法] 马修·阿伦

译者:

法意

中信出版集团

2019

- 5

2013年4月14日,美国纽约肯尼迪国际机场,法国阿尔斯通集团锅炉部全球负责人弗雷德里克•皮耶鲁齐,刚下飞机就被美国联邦调查局探员逮捕。 这场抓捕不仅仅是针对他个人的行为,而是美国政府针对法国阿尔斯通的系列行动之一。之后,美国司法部指控皮耶鲁齐涉嫌商业贿赂,并对阿尔斯通处以7.72亿美元罚款。阿尔斯通的电力业务,最终被行业内的主要竞争对手——美国通用电气公司收购。阿尔斯通这家曾经横跨全球电力能源与轨道交通行业的商业巨头,因此被美国人“肢解”。而皮耶鲁齐直到2018年9月才走出监狱,恢复自由。 在《美国陷阱》一书中,皮耶鲁齐以身陷囹圄的亲身经历披露了阿尔斯通被美国企业“强制”收购,以及美国利用《反海外腐败法》打击美国企业竞争对手的内幕。 这是一场隐秘的经济战争。

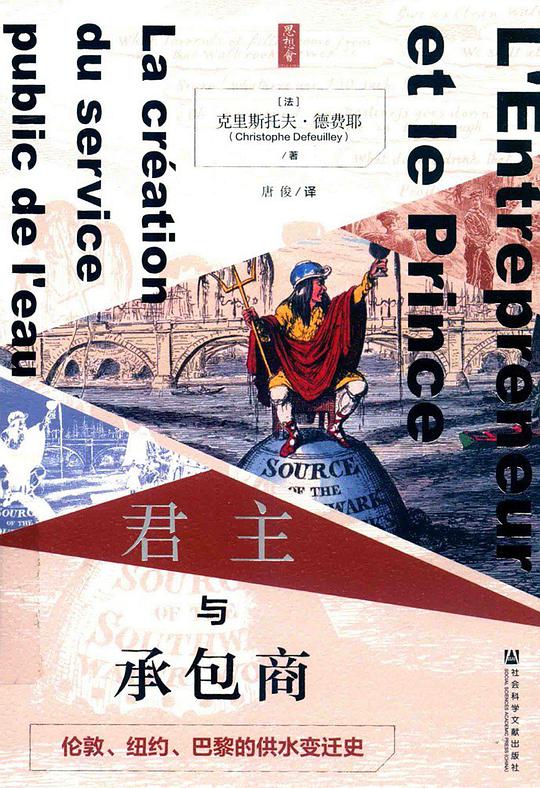

君主与承包商 豆瓣

L'Entrepreneur et le Prince:La création du service public de l'eau

作者:

[法]克里斯托夫·德费耶(Christophe Defeuilley)

译者:

唐俊

思想会丛书|社会科学文献出版社

2019

- 11

城市的公共水资源建设和管理,是19世纪资本和权力博弈的有趣案例。作者指出,公共当局和私营公司既没有相同的利益也没有相同的目标,那么在涉及水资源这项事关重大的议题时,私人利益和公共利益究竟该如何取舍呢?在《君主与承包商:公共水设施的发展变迁》一书中,作者深入探究了19世纪的三个大都市,伦敦、纽约和巴黎的公共水网建设。