藝術

抽象与移情 豆瓣

Abstraction and empathy

7.7 (7 个评分)

作者:

[德] 沃林格

译者:

王才勇

金城出版社

2010

- 9

沃林格的这部早期著作是从情致的反命题出发的,抽象与移情的对峙构成了全书的结构,全书的论点和框架均由这个对峙而来。抽象是一个至上的艺术律令,沃林格首先是单纯作为移情的对立面而否定性地去界定这个概念的。至于移情这个概念,沃林格则是从立普斯的美学中吸收而来的,但他与立普斯不同 ,他不认为移情是我们面对对象的审美态度以之为前提条件并始终以其为特征的普遍原则,他更多地是把移情描述为这样一种审美态度,这种审美态度仅仅适用于古希腊罗马时期、文艺复兴时期,以及一切以之为传统的艺术作品和面对这种艺术作品的观赏者的态度,因而我们可以进一步推断,这种极具人性意味的向自然的移情并不是天生自在的,而是一种历史的产物,而且,尤其是由艺术所催发出的东西。

◎通过本书,读者可以触及到一个纲领性的核心,这不仅是艺术学和美学方面的核心,而且也是艺术史和艺术批评方面的核心。

◎出版之后短短十几年内,该书不断得到重新再版和修订,这本著作成了表现主义时代最杰出的艺术学文献。

金城出版社同系列作品还有:

《席勒美学信简》http://book.douban.com/subject/5333436/

《弗洛伊德论美》http://book.douban.com/subject/5387860/

《文明的忧思》http://book.douban.com/subject/5407815/

◎通过本书,读者可以触及到一个纲领性的核心,这不仅是艺术学和美学方面的核心,而且也是艺术史和艺术批评方面的核心。

◎出版之后短短十几年内,该书不断得到重新再版和修订,这本著作成了表现主义时代最杰出的艺术学文献。

金城出版社同系列作品还有:

《席勒美学信简》http://book.douban.com/subject/5333436/

《弗洛伊德论美》http://book.douban.com/subject/5387860/

《文明的忧思》http://book.douban.com/subject/5407815/

艺术的去人性化 豆瓣

7.2 (8 个评分)

作者:

[西班牙]奥尔特加·伊·加塞特

译者:

莫娅妮

译林出版社

2010

- 4

简介:

奥尔特加·伊·加塞特不仅仅是一位理论家,他还是一位将理论提升到艺术层面的思想家。因此,他的这部关于艺术、美学的经典之作本身便是一件艺术品。文中闪烁的真知灼见,由奥尔特加用诚恳、谦逊而略带戏谑的口吻娓娓道来,没有故作高深的辗转呻吟,只显出了兼容并蓄的大家风度、入木三分的见识和眼力,以及客观、缜密的逻辑推理。文中清晰地梳理了现代艺术史上最重要的思潮,为读者指明了一条品味艺术实质之路,并对现代人类的境况和未来进行了深刻的思考。时至今日,“艺术的去人性化”仍是现代艺术批评史上一个取之不尽的思想源头。

导读:

(奥尔特加)是尼采以后最伟大的作家……

——阿尔贝·加缪

新艺术将观众分为两个群体:懂的人和不懂的人,也就是说艺术家和非艺术家。新艺术是艺术化的艺术。

——奥尔特加·伊·加塞特

经由奥尔特加这么解释,我们就不难理解为什么新艺术总是充满了许多匪夷所思的表现手法,为什么现代主义的艺术家们总是不停地向我们传统的艺术理解力挑战。

——周 宪

奥尔特加·伊·加塞特不仅仅是一位理论家,他还是一位将理论提升到艺术层面的思想家。因此,他的这部关于艺术、美学的经典之作本身便是一件艺术品。文中闪烁的真知灼见,由奥尔特加用诚恳、谦逊而略带戏谑的口吻娓娓道来,没有故作高深的辗转呻吟,只显出了兼容并蓄的大家风度、入木三分的见识和眼力,以及客观、缜密的逻辑推理。文中清晰地梳理了现代艺术史上最重要的思潮,为读者指明了一条品味艺术实质之路,并对现代人类的境况和未来进行了深刻的思考。时至今日,“艺术的去人性化”仍是现代艺术批评史上一个取之不尽的思想源头。

导读:

(奥尔特加)是尼采以后最伟大的作家……

——阿尔贝·加缪

新艺术将观众分为两个群体:懂的人和不懂的人,也就是说艺术家和非艺术家。新艺术是艺术化的艺术。

——奥尔特加·伊·加塞特

经由奥尔特加这么解释,我们就不难理解为什么新艺术总是充满了许多匪夷所思的表现手法,为什么现代主义的艺术家们总是不停地向我们传统的艺术理解力挑战。

——周 宪

艺术与物理学 豆瓣

作者:

(美)史莱因

译者:

吴伯泽

/

暴永宁

吉林人民出版社

2001

- 9

艺术阐释视觉的世界,物理学描述其不可见的作品,这种区别使得两个领域看上去似乎完全是对立的。但在《艺术与物理学》一书中,史莱因通过历史面面俱到地追溯了艺术与物理学的背景,提示了在各种想象力中惊人的相关性。

从古希腊的雕塑家到瓦霍耳和姜斯,从亚里士多德到爱因斯坦,艺术家们预见到了科学家们的发现,例如莫奈和塞尚就由直觉知道了将由爱因斯坦在物理学中引发的剧变。在其生动多彩的叙述中,史莱因探索了在整个历史中如此众多的场合,艺术的突破怎样地预示了物理学家们富于想象的洞见。

《艺术与物理学》一书既令人激动,又富于创新,是艺术的浪漫与科学的剧作之天衣无缝的结合,是一部令人愉悦的思想史。

从古希腊的雕塑家到瓦霍耳和姜斯,从亚里士多德到爱因斯坦,艺术家们预见到了科学家们的发现,例如莫奈和塞尚就由直觉知道了将由爱因斯坦在物理学中引发的剧变。在其生动多彩的叙述中,史莱因探索了在整个历史中如此众多的场合,艺术的突破怎样地预示了物理学家们富于想象的洞见。

《艺术与物理学》一书既令人激动,又富于创新,是艺术的浪漫与科学的剧作之天衣无缝的结合,是一部令人愉悦的思想史。

演员自我修养(第二部) 豆瓣

作者:

[苏] 斯坦尼斯拉夫斯基

译者:

郑雪来

中国电影出版社

2006

《演员自我修养》(第2部)斯坦尼斯拉夫斯基体系是20世纪初俄罗斯戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基继承了西欧和俄罗斯的现实主义戏剧艺术传统、积累了他本人的表演和导演经验,并在莫斯科艺术剧院的创作实践基础上创立的现实主义演剧体系,也是世界上表演艺术理论中最具影响的理论体系。

Schriften zu Kunst und Literatur 豆瓣

作者:

Niklas Luhmann

Suhrkamp Verlag

2008

- 4

Die traditionelle Frage an die Kunst war und ist die nach ihrem Wesen – die ehrwürdigen Antworten, die gegeben wurden, waren jedoch von kurzer Halbwertszeit. Denn Kunst verändert sich – ganz im Gegensatz zu den Wesensdefinitionen ihrer Beobachter.

Im Jahr 1976 stellt allerdings der Wegbereiter der Systemtheorie eine neue, überraschende Frage: »Ist Kunst codierbar?« Dahinter steht die völlig anders ansetzende These, daß Kunst sich im Unterschied zu wirtschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Operationen durch die spezifische Codierung ihrer Kommunikationen auszeichne. Dieser Neuansatz hat zu einer äußerst fruchtbaren und weltweit wie interdisziplinär geführten Diskussion geführt. Dieser Band versammelt Luhmanns maßgebliche Beiträge zur Systemtheorie der Kunst und Literatur und einige unpublizierte Texte aus dem Nachlaß. Eine Skizze dieses Ansatzes und seiner Wirkungsgeschichte bietet dabei das Nachwort zu dieser Textsammlung.

Im Jahr 1976 stellt allerdings der Wegbereiter der Systemtheorie eine neue, überraschende Frage: »Ist Kunst codierbar?« Dahinter steht die völlig anders ansetzende These, daß Kunst sich im Unterschied zu wirtschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Operationen durch die spezifische Codierung ihrer Kommunikationen auszeichne. Dieser Neuansatz hat zu einer äußerst fruchtbaren und weltweit wie interdisziplinär geführten Diskussion geführt. Dieser Band versammelt Luhmanns maßgebliche Beiträge zur Systemtheorie der Kunst und Literatur und einige unpublizierte Texte aus dem Nachlaß. Eine Skizze dieses Ansatzes und seiner Wirkungsgeschichte bietet dabei das Nachwort zu dieser Textsammlung.

展览会的观念 豆瓣

作者:

熊秉明

文汇出版社

1999

- 6

“观念艺术”可以解作“观念”和“艺术”,这是作者的独特理解。在传统艺术中,观念和艺术两者是交融的;在观念的艺术中,两相分开来了,一边有艺术,一边有观念。作者所谈展览会的观念,谈观念的展览,和布置在画廊里的展览会是一回事,是一个组合体,都名作“展览会的观念--或者观念的展览会”。本书从此“观念”出发,作者畅谈自己的艺术,如雕塑,诗歌,剪纸,都似乎站一定的空间里来作观照,颇有“现代”或“前卫”性,作者也由此形一种艺术“观念”:传达的观念乃是首要的。

本书的另一部分由达・芬奇的《蒙娜丽莎》谈到黑人艺术,谈到杰克梅第的雕刻,谈到达利的画, 谈到毕加索,谈到梵・东根……熊秉明先生的艺术观念也由此徐徐而来。

本书的另一部分由达・芬奇的《蒙娜丽莎》谈到黑人艺术,谈到杰克梅第的雕刻,谈到达利的画, 谈到毕加索,谈到梵・东根……熊秉明先生的艺术观念也由此徐徐而来。

平面设计我的第2语言 豆瓣

作者:

[美] 鲍勃·吉尔

译者:

顾琛

上海人民美术出版社

2006

- 1

这是一本在平面设计领域中把设计当作问题解决的标志性作品。作者用一种简单、清晰、准确的方法来解读设计过程,揭开了设计的神秘面纱。无论是对设计专业的学生还是对专家教授来说,这本书都是一个无比珍贵的灵感源泉。

The Use and Abuse of Art 豆瓣

作者:

Jacques Barzun

Princeton University Press

1975

- 6

"When an extremely intellectual, extremely experienced, extremely wise man shares his thoughts with others, the result seizes the imagination at once. Such is the effect of these essays, a series given as lectures at the National Gallery in 1973. Mr. Barzun examines art as religion, as destroyer, as redeemer, and in relation to what he calls "its temper, science", but never forgets the basic essential. As he says, "the last word on art should indeed be: mystery. But that need not stop any of us from dealing with it as if we understood more than we can". And how good it is to have one's mind stretched to that understanding of "more."--Virginia Quarterly Review

江岸送别 豆瓣

Chinese Painting of the Early and Middle Ming Dynasty, 1368-1580

8.6 (10 个评分)

作者:

[美国] 高居翰

译者:

夏春梅 [等]

生活·读书·新知三联书店

2009

- 8

朱元璋推翻蒙元政权,建立明朝以后,却也带来了一段腥风血雨的统治,许多文人画家都落得了身首异处的凄惨下场,形成明初画坛的空白时期。本书探讨明代初期与中期的绘画发展,除了讨论明代画家如何赓续元代的绘画成就,寻求创新之外,也探讨了宫廷绘画与浙、吴(苏州)、南京等地方画派的表现及其发展。书中对于画家的社会、经济地位与其绘画风格的关系,也有极为精彩透辟的讨论。

Kunst und Schönheit im Mittelalter 豆瓣

作者:

[意] 翁贝托·埃科

Deutscher Taschenbuch Verlag

1998

- 2

The Art of Computer Programming 豆瓣

作者:

[美国] Donald Knuth

Addison-Wesley Educational Publishers Inc

2005

- 2

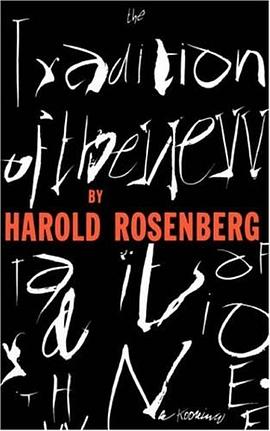

The Tradition of the New 豆瓣

作者:

Harold Rosenberg

Da Capo

1994

- 9

Harold Rosenberg was undoubtedly the most important American art critic of the twentieth century. It was he who first coined the term ”Action Painters” to refer to the American Abstract Expressionists such as Pollock, Kline, and de Kooning. Rosenberg’s seminal writings on this movement, as well as on other artists such as Newman and Rothko, appear in The Tradition of the New (1959), his first and most influential book; its effects on subsequent art criticism, and the practice of art itself, are still felt today. The essays in this book are not limited to the art world, however: He also discusses poetry, political and cultural theory, and popular culture. As wide-ranging, independent, and deeply probing as the essays of Walter Benjamin, Harold Rosenberg’s The Tradition of the New is a true classic of twentieth-century criticism.