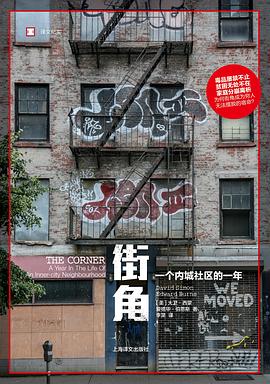

街角 豆瓣

The Corner:A Year In The Life Of An Inner-city Neighbourhood

作者:

[美] 大卫·西蒙

/

[美] 艾德华·伯恩斯

译者:

李昊

上海译文出版社

2023

- 7

毒品屡禁不止,

贫困无处不在,

家庭分崩离析,

为何街角成为穷人无法摆脱的宿命?

经典美剧《火线》编剧大卫·西蒙作品

日渐严苛的法律体系无法缓和人类的脆弱与绝望。

这是一部反对美国“毒品战争”政策、反对经济忽视、反对系统性种族歧视、反对脆弱教育系统、反对将美国城市居 民边缘化的作品。

西巴尔的摩,费耶特街与门罗街的街角。在这片被遗忘的角落,“美国梦”早已支离破碎到只剩噩梦。人们为毒品付出了难以想象的沉重代价。但与此同时,这里竟然还凝聚着希望、关怀和爱。

《街角》真实记录了美国内陆城市巴尔的摩一年内发生的焦灼故事,主要围绕十五岁的迪安德尔及其破碎的家庭展开,追踪了一群为生存苦苦挣扎的边缘人,揭露了纷繁复杂的街角江湖,一个个鲜活生动的形象粉墨登场。街角充斥着捕食者与猎物、毒品贩子和抢劫犯,还有喜忧参半的警察、手无寸铁的瘾君子以及无辜受害的过路人。

这是一部记录美国内陆城市巴尔的摩一年内发生的街头犯罪故事的纪实作品,前所未有地捕捉到了一个大部分人都鲜少知晓的美国。仅仅通过一处街角,两位作者便淋漓尽致地展现出执法警察、道德十字军以及福利体系在巴尔的摩这样一座内陆城市发挥的作用是多么微乎其微。《街角》带领普通读者深入到美国那些被遗忘的角落,去了解那里人们的所思所想、所感所悟。

贫困无处不在,

家庭分崩离析,

为何街角成为穷人无法摆脱的宿命?

经典美剧《火线》编剧大卫·西蒙作品

日渐严苛的法律体系无法缓和人类的脆弱与绝望。

这是一部反对美国“毒品战争”政策、反对经济忽视、反对系统性种族歧视、反对脆弱教育系统、反对将美国城市居 民边缘化的作品。

西巴尔的摩,费耶特街与门罗街的街角。在这片被遗忘的角落,“美国梦”早已支离破碎到只剩噩梦。人们为毒品付出了难以想象的沉重代价。但与此同时,这里竟然还凝聚着希望、关怀和爱。

《街角》真实记录了美国内陆城市巴尔的摩一年内发生的焦灼故事,主要围绕十五岁的迪安德尔及其破碎的家庭展开,追踪了一群为生存苦苦挣扎的边缘人,揭露了纷繁复杂的街角江湖,一个个鲜活生动的形象粉墨登场。街角充斥着捕食者与猎物、毒品贩子和抢劫犯,还有喜忧参半的警察、手无寸铁的瘾君子以及无辜受害的过路人。

这是一部记录美国内陆城市巴尔的摩一年内发生的街头犯罪故事的纪实作品,前所未有地捕捉到了一个大部分人都鲜少知晓的美国。仅仅通过一处街角,两位作者便淋漓尽致地展现出执法警察、道德十字军以及福利体系在巴尔的摩这样一座内陆城市发挥的作用是多么微乎其微。《街角》带领普通读者深入到美国那些被遗忘的角落,去了解那里人们的所思所想、所感所悟。