关系千万重 豆瓣

7.2 (5 个评分)

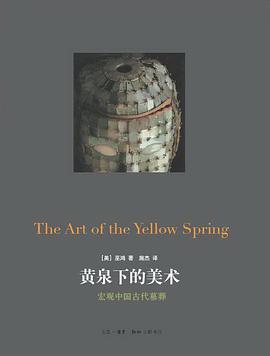

作者:

[美国] 黄仁宇

生活·读书·新知三联书店

2007

- 4

黄仁宇先生以“大历史”(Macro history)史观在国际史学界自成一家之言。在本书中,他生动地描绘了个人生涯中的逆旅屐痕,各色人物,一支生花妙笔出入古今,游刃有余。疑似没有章法,却又恍若无数大手笔的绘卷,历历如在眼前……

古今中外的重要文学作品,不外发挥以下三种关系:生死、金钱与性,达尔文、马克思和弗洛伊德都曾予以详细分析;但是今日的局势则是这三种关系。都在进行重大的修订与转变,各种关系丛集交织,令人有无法抽身之感。本书是八十年代为我们引进大历史观点的黄仁宇傅士重新尝试的书写角度,他悠悠出入于历史的边缘和侧后,以充满魅力的写作方式为我们剖析,人世间的种种因果关系,将复杂变为明晰。

提到关系这一名词,我们就可以立即想到私人关系、家庭关系、利害关系、性关系、金钱关系、外交关系、乡土关系、人知关系、多重关系、双边关系、直接关系、微妙的关系、紧张的关系等等。这是一本随笔,出入于历史的边缘和侧后,也渗入了某些“寡人好勇,寡人好货,寡人好色”的成分;不过和作者所著其他书刊有很多接近的地方。从大历史的角度看来,今日各种关系丛集,有令人无法抽身之感。

古今中外的重要文学作品,不外发挥以下三种关系:生死、金钱与性,达尔文、马克思和弗洛伊德都曾予以详细分析;但是今日的局势则是这三种关系。都在进行重大的修订与转变,各种关系丛集交织,令人有无法抽身之感。本书是八十年代为我们引进大历史观点的黄仁宇傅士重新尝试的书写角度,他悠悠出入于历史的边缘和侧后,以充满魅力的写作方式为我们剖析,人世间的种种因果关系,将复杂变为明晰。

提到关系这一名词,我们就可以立即想到私人关系、家庭关系、利害关系、性关系、金钱关系、外交关系、乡土关系、人知关系、多重关系、双边关系、直接关系、微妙的关系、紧张的关系等等。这是一本随笔,出入于历史的边缘和侧后,也渗入了某些“寡人好勇,寡人好货,寡人好色”的成分;不过和作者所著其他书刊有很多接近的地方。从大历史的角度看来,今日各种关系丛集,有令人无法抽身之感。