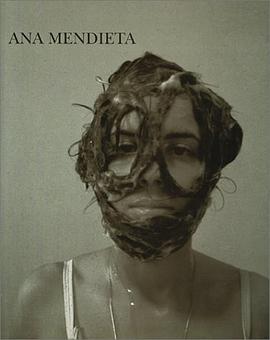

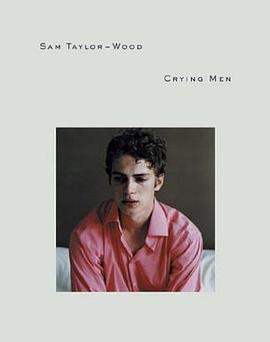

Crying Men is a series of photographic portraits of famous film actors: Tim Roth, Gabriel Byrne, Laurence Fishburne, Woody Harrelson, Michael Gambon, Jude Law, Hayden Christiansen, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Paul Newman, Ed Harris, Benicio Del Toro, Willem Dafoe, Kris Kristofferson, and others. Sam Taylor-Wood makes portraits of her subjects as actors; she shoots them in character, asking each to perform and cry for the camera, and demanding their investment in the process. These are no passive sitters. Each of the resulting images is distinct; one actor recalls the hieratic clarity of a Byzantine saint whose tears appear decorative. Other images are of heroic crying, where stoic restraint has broken down. Some display the voluptuous crying of medieval saints, others cathartic crying or quiet tears of regret and grief. Yet while being moved by these intimate revelatory images, we simultaneously know that the emotional display is being play-acted. Sam Taylor-Wood's film and photographic works are distinguished by their subversive creation of enigmatic situations full of latent but explosive energy. Clothbound, 11.75 x 15 in. / 56 pgs / 24 color.