科普

火山挚恋 (2022) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Fire of Love

8.5 (446 个评分)

导演:

萨拉·多萨

演员:

米兰达·裘丽

/

卡提亚·克拉夫特

…

其它标题:

Fire of Love

/

火山之恋

…

Katia和Maurice Krafft除了彼此相爱之外,还深深迷恋着火山。二十年来,这对热爱冒险的法国夫妇纵情于与自然之间惊险、刺激的“三角恋”。两人追随全球的火山喷发和余波,用惊艳的摄影和震撼人心的影像记录他们的发现,并通过媒体和巡回演讲与好奇的观众们分享自身经历。最终,Katia和Maurice于1991年日本云仙 (Unzen) 的一次火山爆发中丧命,但他们给世人留下了关于自然的丰富知识和遗产。

这部隽意满满、充满视觉震撼的作品荣获2022圣丹斯电影节美国纪录片竞赛单元最佳剪辑奖,同时亦被选为2022瑞士真实影展开幕片。

这部隽意满满、充满视觉震撼的作品荣获2022圣丹斯电影节美国纪录片竞赛单元最佳剪辑奖,同时亦被选为2022瑞士真实影展开幕片。

万物与虚无 (2011) 豆瓣

Everything and Nothing

9.3 (51 个评分)

导演:

Nic Stacey

演员:

吉姆·艾尔-哈利利

其它标题:

Everything and Nothing

Two-part documentary which deals with two of the deepest questions there are - what is everything, and what is nothing?

In two epic, surreal and mind-expanding films, Professor Jim Al-Khalili searches for an answer to these questions as he explores the true size and shape of the universe and delves into the amazing science behind apparent nothingness.

The first part, Everything, sees Professor Al-Khalili set out to discover what the universe might actually look like. The journey takes him from the distant past to the boundaries of the known universe. Along the way he charts the remarkable stories of the men and women who discovered the truth about the cosmos and investigates how our understanding of space has been shaped by both mathematics and astronomy.

The second part, Nothing, explores science at the very limits of human perception, where we now understand the deepest mysteries of the universe lie. Jim sets out to answer one very simple question - what is nothing? His journey ends with perhaps the most profound insight about reality that humanity has ever made. Everything came from nothing. The quantum world of the super-small shaped the vast universe we inhabit today, and Jim can prove it.

In two epic, surreal and mind-expanding films, Professor Jim Al-Khalili searches for an answer to these questions as he explores the true size and shape of the universe and delves into the amazing science behind apparent nothingness.

The first part, Everything, sees Professor Al-Khalili set out to discover what the universe might actually look like. The journey takes him from the distant past to the boundaries of the known universe. Along the way he charts the remarkable stories of the men and women who discovered the truth about the cosmos and investigates how our understanding of space has been shaped by both mathematics and astronomy.

The second part, Nothing, explores science at the very limits of human perception, where we now understand the deepest mysteries of the universe lie. Jim sets out to answer one very simple question - what is nothing? His journey ends with perhaps the most profound insight about reality that humanity has ever made. Everything came from nothing. The quantum world of the super-small shaped the vast universe we inhabit today, and Jim can prove it.

复杂生命的起源 豆瓣

The Vital Question

9.5 (26 个评分)

作者:

[英] 尼克·莱恩(Nick Lane)

译者:

严曦

后浪丨贵州大学出版社

2020

- 11

英国皇家学会科学图书奖和生物化学学会奖得主全新力作

从生物能量学新探简单细菌一跃变成复杂真核细胞的内共生事件

追问40亿年间生命到底为何这样演化

◎ 编辑推荐

☆一次异乎寻常的偶然事件,

一段走向必然的演化路径

☆地球生命是否是宇宙中绝对孤立的存在?

星际间是否还在默默 推进其他演化试验?

☆从回顾式的历史描述,到可验证的科学预测,

一场不亚于又一次生物学革命的生命起源雄辩

◎ 内容简介

地球生命在地球形成约5亿年后就已出现,然而在这之后的20亿年内,生命一直停滞在简单的细菌水平。在大约20亿~15亿年前,一种拥有精细内部结构和空前能量代谢水平的复杂细胞一跃而出。这份复杂性遗传给了大树和蜜蜂,也遗传给了人类中的你和我。我们与蘑菇有着天壤之别,但在显微镜下观察到的细胞又如此相似。从有性生殖到细胞衰老再到细胞凋亡,复杂生命共有的一套细胞特征在不同的物种间有着惊人的相似程度。生命为什么是现在这个样子?在40亿年的漫长岁月中,从简单的细菌到令人敬畏的复杂生命,这样的演化飞跃事件为何只发生了一次?不得不承认,在生物学的核心地带,横亘着一个巨大的认知黑洞。

生命究竟为何沿着这么令人困惑的路径演化?生物化学家尼克·莱恩从生物能量角度,交给了我们一把有望解开生物起源之谜的钥匙。怪异的生物能量生产机制从各方面限制了细胞,而一次罕见的一个细菌入住到一个古菌体内的内共生事件,打破了这些限制,使得复杂细胞的演化成为可能。看似偶然发生的单次事件,却因为能量的约束而必经一种演化历程,许多最重要也最基础的生命特征,也由此可以通过基本的生物化学规律进行推断。我们在演化过程中取舍权衡生殖力和年轻时的健康,换来衰老和罹患疾病的代价。生命的起源、人类的健康乃至生死,都可以从能量角度重新发问。

◎ 媒体推荐

对生命起源令人叹为观止的追问。这本书让我折服。

──比尔·盖茨

近年来出版过的最深度、最有启发性的生命史著作。

──《经济学人》(Economist)

莱恩的理性推论如果是正确的,那将和哥白尼革命一样重要。

──彼得‧福布斯(Peter Forbes),《卫报》(Guardian)

一本大胆、雄辩式的、充满自信的作品……莱恩是很稀有的物种,一个可以用明晰、清楚的文字解说生物学中令人困惑的复杂性的科学家。

──亚当‧卢瑟福(Adam Rutherford),《观察者报》(Observer)

几乎快要成功地解开生命的演化之谜,这本书的深度可以对任何一个古老哲学家的大脑产生冲击。

──马特‧里德利(Matt Ridley),《泰晤士报》(The Times)

关于生命新理论的绝顶高超的综合。

──克莱夫‧库克森(Clive Cookson),《金融时报》(Financial Times)

创新科学的杰作。

──菲利普‧鲍尔(Philip Ball),《展望》(Prospect)

◎ 获奖信息

★入围前一百本“坪山自然博物图书奖”

★入选“21世纪年度好书(2020)终极书单”

★第十六届“文津图书奖”推荐图书

从生物能量学新探简单细菌一跃变成复杂真核细胞的内共生事件

追问40亿年间生命到底为何这样演化

◎ 编辑推荐

☆一次异乎寻常的偶然事件,

一段走向必然的演化路径

☆地球生命是否是宇宙中绝对孤立的存在?

星际间是否还在默默 推进其他演化试验?

☆从回顾式的历史描述,到可验证的科学预测,

一场不亚于又一次生物学革命的生命起源雄辩

◎ 内容简介

地球生命在地球形成约5亿年后就已出现,然而在这之后的20亿年内,生命一直停滞在简单的细菌水平。在大约20亿~15亿年前,一种拥有精细内部结构和空前能量代谢水平的复杂细胞一跃而出。这份复杂性遗传给了大树和蜜蜂,也遗传给了人类中的你和我。我们与蘑菇有着天壤之别,但在显微镜下观察到的细胞又如此相似。从有性生殖到细胞衰老再到细胞凋亡,复杂生命共有的一套细胞特征在不同的物种间有着惊人的相似程度。生命为什么是现在这个样子?在40亿年的漫长岁月中,从简单的细菌到令人敬畏的复杂生命,这样的演化飞跃事件为何只发生了一次?不得不承认,在生物学的核心地带,横亘着一个巨大的认知黑洞。

生命究竟为何沿着这么令人困惑的路径演化?生物化学家尼克·莱恩从生物能量角度,交给了我们一把有望解开生物起源之谜的钥匙。怪异的生物能量生产机制从各方面限制了细胞,而一次罕见的一个细菌入住到一个古菌体内的内共生事件,打破了这些限制,使得复杂细胞的演化成为可能。看似偶然发生的单次事件,却因为能量的约束而必经一种演化历程,许多最重要也最基础的生命特征,也由此可以通过基本的生物化学规律进行推断。我们在演化过程中取舍权衡生殖力和年轻时的健康,换来衰老和罹患疾病的代价。生命的起源、人类的健康乃至生死,都可以从能量角度重新发问。

◎ 媒体推荐

对生命起源令人叹为观止的追问。这本书让我折服。

──比尔·盖茨

近年来出版过的最深度、最有启发性的生命史著作。

──《经济学人》(Economist)

莱恩的理性推论如果是正确的,那将和哥白尼革命一样重要。

──彼得‧福布斯(Peter Forbes),《卫报》(Guardian)

一本大胆、雄辩式的、充满自信的作品……莱恩是很稀有的物种,一个可以用明晰、清楚的文字解说生物学中令人困惑的复杂性的科学家。

──亚当‧卢瑟福(Adam Rutherford),《观察者报》(Observer)

几乎快要成功地解开生命的演化之谜,这本书的深度可以对任何一个古老哲学家的大脑产生冲击。

──马特‧里德利(Matt Ridley),《泰晤士报》(The Times)

关于生命新理论的绝顶高超的综合。

──克莱夫‧库克森(Clive Cookson),《金融时报》(Financial Times)

创新科学的杰作。

──菲利普‧鲍尔(Philip Ball),《展望》(Prospect)

◎ 获奖信息

★入围前一百本“坪山自然博物图书奖”

★入选“21世纪年度好书(2020)终极书单”

★第十六届“文津图书奖”推荐图书

国家地理频道:走进银河 (2010) 豆瓣

National Geographic: Inside the Milky Way

其它标题:

National Geographic: Inside the Milky Way

该片将带领观众们展开一场穿越十万光年的旅行,见证银河发展史上的关键时刻。观众们将有机会走进银河中心的超大质量黑洞,了解恒星的出生和死亡,探索银河的结构,以及寻找地外生命的迹象。

这是一部关于你我以及两千亿颗恒星历史的纪录片。我们的太阳系位于巨大天国的边缘,这一巨大的恒星群落依靠着引力组成银河系。如今,天文学家收集起来的数据让他们以一个新的令人兴奋的方式看待我们的银河系,如果我们可以近距离到访那些邻居,这些数据可以让我们通过穿越时间和空间的奇异旅行看到在我们巨大的恒星城市中其他的邻居是多么的不同。

这是一部关于你我以及两千亿颗恒星历史的纪录片。我们的太阳系位于巨大天国的边缘,这一巨大的恒星群落依靠着引力组成银河系。如今,天文学家收集起来的数据让他们以一个新的令人兴奋的方式看待我们的银河系,如果我们可以近距离到访那些邻居,这些数据可以让我们通过穿越时间和空间的奇异旅行看到在我们巨大的恒星城市中其他的邻居是多么的不同。

宇宙尽头 (2019) 豆瓣

Timelapse of the Future: A Journey to the End of Time

9.4 (28 个评分)

导演:

约翰·D·鲍斯韦尔

演员:

大卫·爱登堡

/

Sean Carroll

…

其它标题:

Timelapse of the Future: A Journey to the End of Time

/

时间之矢

…

穿越时间,从人类繁盛的现在到黑洞蒸发,再到宇宙的尽头,时间的终结。沧海桑田与之相比也不过一息之间。

本片的音乐为melodysheep。最喜欢的是黑洞的部分,从大小黑洞合并的鼓声,到黑洞蒸发的圆舞曲,震撼无比。

本片解说众多,包括来自BBC的著名解说David Attenborough老爷子,里面有关黑洞蒸发部分的解说使用的是Stephen Hawking 的原音。

建议豆瓣在分类增加科普或科学分类。这已经不像是科幻,但是没得选。

本片的音乐为melodysheep。最喜欢的是黑洞的部分,从大小黑洞合并的鼓声,到黑洞蒸发的圆舞曲,震撼无比。

本片解说众多,包括来自BBC的著名解说David Attenborough老爷子,里面有关黑洞蒸发部分的解说使用的是Stephen Hawking 的原音。

建议豆瓣在分类增加科普或科学分类。这已经不像是科幻,但是没得选。

The NASA Archives 豆瓣

作者:

Piers Bizony

/

Chaikin Andrew

…

TASCHEN

2019

- 2

60 Years in Space with NASA

Journey through the U.S. space program’s fascinating pictorial history

On October 1, 1958, the world’s first civilian space agency opened for business as an emergency response to the Soviet Union’s launch of Sputnik a year earlier. Within a decade, the National Aeronautics and Space Administration, universally known as NASA, had evolved from modest research teams experimenting with small converted rockets into one of the greatest technological and managerial enterprises ever known, capable of sending men to the moon aboard gigantic rockets and of dispatching robot explorers to Venus, Mars, and worlds far beyond. In spite of occasional, tragic setbacks in NASA’s story, the Apollo moon project remains a byword for American ingenuity; its winged space shuttles spearheaded the International Space Station and its dazzling array of astronomical satellites, robotic landers, and earth sciences programs have transformed our understanding of the cosmos, and our home world’s fragile place within it.

Throughout NASA’s 60-year history, images have played a central role. Who today is not familiar with the Hubble Space Telescope’s mesmerizing views of the universe, or the pin-sharp panoramas of Mars from NASA’s surface rovers? And who could forget the photographs of men walking on the moon?

Researched and edited in collaboration with NASA, this collection gathers more than 500 historic photographs and rare concept renderings, scanned and re-mastered using the latest technology, and reproduced with black matte borders that protect the pages from fingerprints. Texts by science and technology journalist Piers Bizony, former NASA chief historian Roger Launius, and best-selling Apollo historian Andrew Chaikin round out this comprehensive exploration of NASA, spanning from its earliest days to its current development of new space systems for the future.

The NASA Archives is more than just a fascinating pictorial history of the U.S. space program. It is also a profound meditation on why we choose to explore space, and how we will carry on this grandest of all adventures in the years to come.

=====

Edited by Nina Wiener

Art Direction by Josh Baker

Design by Jess Sappenfield

Journey through the U.S. space program’s fascinating pictorial history

On October 1, 1958, the world’s first civilian space agency opened for business as an emergency response to the Soviet Union’s launch of Sputnik a year earlier. Within a decade, the National Aeronautics and Space Administration, universally known as NASA, had evolved from modest research teams experimenting with small converted rockets into one of the greatest technological and managerial enterprises ever known, capable of sending men to the moon aboard gigantic rockets and of dispatching robot explorers to Venus, Mars, and worlds far beyond. In spite of occasional, tragic setbacks in NASA’s story, the Apollo moon project remains a byword for American ingenuity; its winged space shuttles spearheaded the International Space Station and its dazzling array of astronomical satellites, robotic landers, and earth sciences programs have transformed our understanding of the cosmos, and our home world’s fragile place within it.

Throughout NASA’s 60-year history, images have played a central role. Who today is not familiar with the Hubble Space Telescope’s mesmerizing views of the universe, or the pin-sharp panoramas of Mars from NASA’s surface rovers? And who could forget the photographs of men walking on the moon?

Researched and edited in collaboration with NASA, this collection gathers more than 500 historic photographs and rare concept renderings, scanned and re-mastered using the latest technology, and reproduced with black matte borders that protect the pages from fingerprints. Texts by science and technology journalist Piers Bizony, former NASA chief historian Roger Launius, and best-selling Apollo historian Andrew Chaikin round out this comprehensive exploration of NASA, spanning from its earliest days to its current development of new space systems for the future.

The NASA Archives is more than just a fascinating pictorial history of the U.S. space program. It is also a profound meditation on why we choose to explore space, and how we will carry on this grandest of all adventures in the years to come.

=====

Edited by Nina Wiener

Art Direction by Josh Baker

Design by Jess Sappenfield

发现之旅 豆瓣 Goodreads

voyages of discovery

8.6 (24 个评分)

作者:

[英] 托尼·赖斯

译者:

林洁盈

商务印书馆

2012

- 1

《发现之旅》,绝对值得您珍藏!——历史上最伟大的十次自然探险

蒐集伦敦自然史博物馆300余帧精美的珍藏画作/视觉上的一场饕餮盛宴/

世界历史上最著名的探险家、科学家、艺术家联袂演绎/一幕幕迷人的自然历史冒险故事 /三百年历史的时间隧道,携您加入未知领域的探险/与历史伟人一起遨游世界

这本书实在很难让人(剪)刀下留情,它太美了,几乎每张素描画作都在低语诉说:“将我剪下来,贴在墙上吧!”——《国家地理杂志》

《发现之旅》是一部迷人的视觉盛宴,蒐集了伦敦自然史博物馆里数百幅珍贵藏品,收录了历史上十次最重要的自然探险故事,叙述了那些世界知名探险家、生物学家、艺术家在深入海洋深处挖掘深海秘密时的一幕幕冒险旅程。

本书以过去三百年间最有趣也最重要的自然科学探索之旅为题,聚焦在航程中搜集到的艺术与图像材料。每一趟旅程都累积了极其重要的标本收藏,产生了重要的科学新知。书中的许多博物馆收藏也是第一次面世,它们绝对值得读者悉心鉴赏。过去一代代的科学家与历史学家都曾深深地为这些故事与图像着迷,并从中获得了阅读的乐趣。这本书的出版提醒我们,自然环境保护的重要性及自然艺术家在自然科学演替过程中的贡献不容忽视。我们若有机会到世界各地去旅行,可以说每一次都是开启视野、航向未知世界的新探险。最好是随身携带这本书,在车上或飞机上随意翻阅,说不定它会给您新的领悟与启示。

蒐集伦敦自然史博物馆300余帧精美的珍藏画作/视觉上的一场饕餮盛宴/

世界历史上最著名的探险家、科学家、艺术家联袂演绎/一幕幕迷人的自然历史冒险故事 /三百年历史的时间隧道,携您加入未知领域的探险/与历史伟人一起遨游世界

这本书实在很难让人(剪)刀下留情,它太美了,几乎每张素描画作都在低语诉说:“将我剪下来,贴在墙上吧!”——《国家地理杂志》

《发现之旅》是一部迷人的视觉盛宴,蒐集了伦敦自然史博物馆里数百幅珍贵藏品,收录了历史上十次最重要的自然探险故事,叙述了那些世界知名探险家、生物学家、艺术家在深入海洋深处挖掘深海秘密时的一幕幕冒险旅程。

本书以过去三百年间最有趣也最重要的自然科学探索之旅为题,聚焦在航程中搜集到的艺术与图像材料。每一趟旅程都累积了极其重要的标本收藏,产生了重要的科学新知。书中的许多博物馆收藏也是第一次面世,它们绝对值得读者悉心鉴赏。过去一代代的科学家与历史学家都曾深深地为这些故事与图像着迷,并从中获得了阅读的乐趣。这本书的出版提醒我们,自然环境保护的重要性及自然艺术家在自然科学演替过程中的贡献不容忽视。我们若有机会到世界各地去旅行,可以说每一次都是开启视野、航向未知世界的新探险。最好是随身携带这本书,在车上或飞机上随意翻阅,说不定它会给您新的领悟与启示。

鸡征服世界 豆瓣

Why Did the Chicken Cross the World?

作者:

[美]安德鲁·劳勒

译者:

萧傲然

中信出版集团股份有限公司

2017

- 9

鸡是所有鸟类中最大的一个种类,数量超过20亿只。鸡与人类有多密不可分?如果猫和狗从世界上消失,不会有太大的影响,但鸡一旦消失,就会影响人类社会的正常运转。鸡是最早被豢养的家禽、从医药发展、文学、美学到文化宗教研究都能看见其踪迹。鸡也是人类最大的蛋白质来源,在养鸡场里它们是最工程化的动物,源源不断地为人类提供肉和蛋。鸡是如何从远古时期一种东南亚丛林中的野鸟变成现代社会肯德基里的食材的?作者以多角度分析,从罗马帝国、维多利亚时尚、部落神话到基因与科学发展,足以令读者大开眼界。鸡之于人,可不是只有肉食而已。

你知道英国在维多利亚时代的全民运动就是养鸡,维多利亚皇后甚至痴迷到下令禁止比赛斗鸡吗?天主教教皇、非洲的巫师、中国哲学家和穆斯林神秘主义者都曾经称赞过鸡,它还是信使神,是性符号,是复活的象征,是邪恶的缩影,是万灵药……达尔文和巴斯德,都曾利用鸡为现代科学做出了卓越的贡献。

你知道英国在维多利亚时代的全民运动就是养鸡,维多利亚皇后甚至痴迷到下令禁止比赛斗鸡吗?天主教教皇、非洲的巫师、中国哲学家和穆斯林神秘主义者都曾经称赞过鸡,它还是信使神,是性符号,是复活的象征,是邪恶的缩影,是万灵药……达尔文和巴斯德,都曾利用鸡为现代科学做出了卓越的贡献。

大脑与心智的最初5年 豆瓣

What's going on in there? how the brain and mind develop in the first five years of life

作者:

莉丝·埃利奥特

译者:

章薇

2017

- 10

编辑推荐

完美融合母亲的洞见与脑科学研究成果。

《出版人周刊》《图书馆杂志》高度评价。

“情商之父”戈尔曼、诺奖得主坎德尔联袂推荐。

通过本书,你会了解感觉、运动技能、社交、情绪、语言、记忆、智力等心智功能的发展规律,你会收获对先天/后天之争的深刻洞见,你会明白:作为父母,你如何深刻地影响着孩子的大脑发育!

名人推荐

“对宝宝大脑迷人又精湛地科学讲解,让我们知道可以做点什么。每位家长都该读一读。——“情商之父”丹尼尔·戈尔曼

“这本书知识渊博、富有教益、通情达理、积极乐观又深深地明白父母的心,堪称完美!父母必读!”——2000年诺贝尔奖得主,哥伦比亚大学教授,埃里克·坎德尔

媒体推荐

内容丰富又好理解……非常棒的科普作品!——《出版人周刊》

可读性强……引人入胜;高度推荐!——《图书馆杂志》

即使你不是焦躁不安,这本书也能帮你成为更好的父母。它厚重、详细、科学,对那些有时间和耐心深入前沿脑发育研究的父母很有吸引力,他们会获益匪浅!——亚马逊评论

文摘

不论我们是否意识到,父母做出的每一个决定,最终都会与孩子大脑发育有关,比如:怀孕期间是否饮酒,分娩期间是否用药,母乳喂养的时间,产后多久重新开始工作,如何处理耳道感染,送不送孩子上幼儿园,要给孩子制定怎样的纪律,允许他们看多久的电视,等等。我们对做这些决定感到棘手,因为我们知道它们在某种程度上可能会对孩子的思维方式产生持久的影响。而孩子们的思维方式——情商与智商的共同作用——完全是大脑自我塑造的结果。

生物学家们坚信:我们永远无法理解孩子的思想,除非我们清楚他们大脑的结构和生理功能。生物学还给我们带来了新的希望,它有可能解决久久悬而未决的“先天/后天”之争。从第一次细胞分裂开始,大脑的形成过程就如同内在基因与外在环境共同演绎的一场华美舞蹈。只有了解了奇妙思想中的每一次微妙互动后,才会明白先天遗传与后天经历共同造就了我们的独一无二。

完美融合母亲的洞见与脑科学研究成果。

《出版人周刊》《图书馆杂志》高度评价。

“情商之父”戈尔曼、诺奖得主坎德尔联袂推荐。

通过本书,你会了解感觉、运动技能、社交、情绪、语言、记忆、智力等心智功能的发展规律,你会收获对先天/后天之争的深刻洞见,你会明白:作为父母,你如何深刻地影响着孩子的大脑发育!

名人推荐

“对宝宝大脑迷人又精湛地科学讲解,让我们知道可以做点什么。每位家长都该读一读。——“情商之父”丹尼尔·戈尔曼

“这本书知识渊博、富有教益、通情达理、积极乐观又深深地明白父母的心,堪称完美!父母必读!”——2000年诺贝尔奖得主,哥伦比亚大学教授,埃里克·坎德尔

媒体推荐

内容丰富又好理解……非常棒的科普作品!——《出版人周刊》

可读性强……引人入胜;高度推荐!——《图书馆杂志》

即使你不是焦躁不安,这本书也能帮你成为更好的父母。它厚重、详细、科学,对那些有时间和耐心深入前沿脑发育研究的父母很有吸引力,他们会获益匪浅!——亚马逊评论

文摘

不论我们是否意识到,父母做出的每一个决定,最终都会与孩子大脑发育有关,比如:怀孕期间是否饮酒,分娩期间是否用药,母乳喂养的时间,产后多久重新开始工作,如何处理耳道感染,送不送孩子上幼儿园,要给孩子制定怎样的纪律,允许他们看多久的电视,等等。我们对做这些决定感到棘手,因为我们知道它们在某种程度上可能会对孩子的思维方式产生持久的影响。而孩子们的思维方式——情商与智商的共同作用——完全是大脑自我塑造的结果。

生物学家们坚信:我们永远无法理解孩子的思想,除非我们清楚他们大脑的结构和生理功能。生物学还给我们带来了新的希望,它有可能解决久久悬而未决的“先天/后天”之争。从第一次细胞分裂开始,大脑的形成过程就如同内在基因与外在环境共同演绎的一场华美舞蹈。只有了解了奇妙思想中的每一次微妙互动后,才会明白先天遗传与后天经历共同造就了我们的独一无二。

街头特工行动手册 豆瓣

作者:

巴里·戴维斯

译者:

刘蒙之

南方出版社

2012

- 5

《街头特工行动手册》内容简介:文艺作品里的特工世界精彩纷呈,个个身手不凡。而现实世界里,真实的特工却是深藏不露、面目平凡的“灰人”。他们神秘、机警、有力,通过自身强大的自信、智慧以及技能,韧性十足地生存下来,并拿到自己想要的东西。

除了传奇与赞叹,我们还能从特工的身上学到什么?学习他们强大而缜密的逻辑分析能力,学习他们敏锐而灵活的应对能力,学习他们沉稳而有效的自卫能力。他们,是困境中最终的幸存者。我们也可以通过学习而让自己更加强韧地生存。

《街头特工行动手册》便是普通人了解并学习特工智慧的完美入门书,为你深入揭秘特工的所作所为与真实的技能训练。《街头特工行动手册》作者曾是英国皇家特别空勤团的一名优秀特工,他因杰出的反恐工作而被授予大英帝国勋章。在这本书里,他引领读者进入特工世界,扼要介绍了世界重要的情报组织和运行方式,并精准揭示了情报以及反恐工作所需要的各项技能——管理特点、密码信息、追踪逃离、监视与反监视,等等。于是我们看到,对于日常丢弃垃圾的分析能得出多么重要的信息,反应能力和记忆能力可以通过瞬间记忆训练而被造就得多么敏锐而强大……

《街头特工行动手册》图文结合,循序渐进,脉络清晰,有重点突出的说明讲解,有真实案例的穿插,有至今尚未公开披露的信息,更有普通人也能应用的资料收集和困境逃生技能介绍,直观、简洁、实用,且具有一定的趣味性,使人读后不仅可以对情报业有一个整体的认识,还可以学到一些实用的街头反恐技能,一旦遭袭或遭受危险,可以应用简单的反监视与自我防卫等措施摆脱困境。

除了传奇与赞叹,我们还能从特工的身上学到什么?学习他们强大而缜密的逻辑分析能力,学习他们敏锐而灵活的应对能力,学习他们沉稳而有效的自卫能力。他们,是困境中最终的幸存者。我们也可以通过学习而让自己更加强韧地生存。

《街头特工行动手册》便是普通人了解并学习特工智慧的完美入门书,为你深入揭秘特工的所作所为与真实的技能训练。《街头特工行动手册》作者曾是英国皇家特别空勤团的一名优秀特工,他因杰出的反恐工作而被授予大英帝国勋章。在这本书里,他引领读者进入特工世界,扼要介绍了世界重要的情报组织和运行方式,并精准揭示了情报以及反恐工作所需要的各项技能——管理特点、密码信息、追踪逃离、监视与反监视,等等。于是我们看到,对于日常丢弃垃圾的分析能得出多么重要的信息,反应能力和记忆能力可以通过瞬间记忆训练而被造就得多么敏锐而强大……

《街头特工行动手册》图文结合,循序渐进,脉络清晰,有重点突出的说明讲解,有真实案例的穿插,有至今尚未公开披露的信息,更有普通人也能应用的资料收集和困境逃生技能介绍,直观、简洁、实用,且具有一定的趣味性,使人读后不仅可以对情报业有一个整体的认识,还可以学到一些实用的街头反恐技能,一旦遭袭或遭受危险,可以应用简单的反监视与自我防卫等措施摆脱困境。

带我去太空 豆瓣

作者:

[美] 罗恩·米勒

译者:

严笑

北京联合出版公司

2017

- 4

本书是一本介绍太空旅行以及宇宙飞船发展的画册。以时间为轴,通过航天史以及大众文化中与太空相关的标志性事件展示了一副幻想与现实交织的宇宙飞船发展史:18世纪的热气球,20世纪初期的火箭实验,早期电影人眼中的太空旅行,二战期间大名鼎鼎的V-2导弹,冷战时期的太空竞赛,航天飞 机以及国际空间站的发明,X大奖宇宙飞船大赛,未来的星际宇宙飞船的设计方案。

本书由美国史密森学会权威出品,书中有1000多幅插图,包括宝贵的历史照片以及领先于当时技术发展的太空艺术作品。对于大众读者,科幻、漫画以及电影爱好者都是一本极具可读性和收藏价值的读物。

本书由美国史密森学会权威出品,书中有1000多幅插图,包括宝贵的历史照片以及领先于当时技术发展的太空艺术作品。对于大众读者,科幻、漫画以及电影爱好者都是一本极具可读性和收藏价值的读物。

女醫師教你真正愉悅的性愛 豆瓣

女医が教える 本当に気持ちのいいセックス

作者:

宋美玄

译者:

蘇昭儀

究竟

2011

- 2

*轟動AV大國日本,2010年度No.2暢銷書!

*女性最信賴.男性最肯定,帶給60萬讀者幸福與高潮的「專業性愛指南」

*鄧惠文醫師、孫中興教授 看好推薦!

*75張解說插圖+5張人氣成人漫畫家春輝的精美插畫 精彩呈現!

無法想像一本正經、專業的性愛指南,怎麼能夠成為2010年日本第二大暢銷書。看過才知道,那是因為人們真心在渴望幸福!

性愛本是雙人戲,宋醫師的方法能讓男女雙方都徹底享受高潮,所以才能吸引60萬人的好奇心!很高興台灣的讀者也能因此成為更幸福的人!

女人的積極和男人的體貼,是「愉悅性愛」的關鍵!

熟讀它,你一定能抓緊另一半的心!

作者以婦產科醫師、也是性科學研究者的觀點,

憑藉著替上萬名女性診療,為她們解答身體與性生活問題的經驗,

在本書中揭開男、女性高潮的神祕機制,告訴你真正最有感覺的愛撫和性交技巧,

把「愉悅性愛」的無數撇步,送給渴望幸福的你!

享受性愛再也不必費心猜!

從女性觀點出發,為你解答最困惑的問題:

*你知道陰道內有快感的地方只有G點和子宮頸口嗎?

*你知道「插入後」扭腰擺臀只是無端消耗體力嗎?

*妳知道除了龜頭,包皮繫帶也是陰莖最敏感的部位嗎?

*你知道愛撫時要如何才能避免將小陰唇捲進陰道嗎?

*妳知道什麼樣的運動,能讓妳輕鬆擁有令男人神魂顛倒的緊緻陰道嗎?

*陰莖大或小的人適合什麼樣的體位?有早洩困擾的人適合什麼樣的體位?

*哪些體位只是AV的視覺效果,其實並不會為兩人帶來快感?

精采內容搶先看:

*處於性高潮期的女人,疼痛的感覺只有平常的一半,不妨做一些平日看來可能比較粗暴的身體接觸。彼此腰部互相撞擊的活塞運動,在性行為剛開始的時候或許要避免,但是達到性高潮之後,可以積極嘗試看看。(p.31)

*身為婦產科醫師的我,很想大聲疾呼「女性也應該多多自慰才對!」自己讓自己享受舒服的感覺,是有百利而無一害。用自己喜歡的方法讓身體記住絕頂快感後,與情人做愛的時候也比較容易達到高潮。(p.100)

*陰道內有快感的部位只有兩個地方──G點和子宮頸口,刺激這兩個以外的地方,都是白費力氣。將手指像陰莖那樣抽送的動作完全是受到成人電影的影響,根本不得要領。(p.106)

*陰莖最敏感的地方是上方的龜頭和包皮繫帶。口交時就算女人努力含到根部,陰莖也不見得有多大的快感,反而讓自己很不舒服。(p.122)

這本書正在改變日本男女的性愛思想:

*我終於知道該如何讓女人達到高潮了。~Gongtong

*希望我男友會受到封面的引誘,順手拿起來看……如果真是這樣就太好了!~紅月

*我經常關注性愛資訊,看完這本書才知道,有很多地方我都弄錯了。男人和女人看事情的角度果然不一樣!~方圓

*這本書我是買來送給即將結婚的妹妹(處女)和她先生(處男),自己也忍不住翻開來看,還真是買對了!~Choco

*我終於了解,我以為女伴「應該會舒服」的那些動作完全錯了,所有的男人都應該看看這本書。~Nori

*我買這本書是為了改善夫妻的性生活。封面是令人臉紅心跳的插圖……看過內容之後,我在心裡大叫著(笑):「這就是我想找的書!」~Page

*這真是一本好書,我真想拿筆畫重點,給所有男生看!~小加

*女朋友說這是我今年最棒的投資!~加藤

*女性最信賴.男性最肯定,帶給60萬讀者幸福與高潮的「專業性愛指南」

*鄧惠文醫師、孫中興教授 看好推薦!

*75張解說插圖+5張人氣成人漫畫家春輝的精美插畫 精彩呈現!

無法想像一本正經、專業的性愛指南,怎麼能夠成為2010年日本第二大暢銷書。看過才知道,那是因為人們真心在渴望幸福!

性愛本是雙人戲,宋醫師的方法能讓男女雙方都徹底享受高潮,所以才能吸引60萬人的好奇心!很高興台灣的讀者也能因此成為更幸福的人!

女人的積極和男人的體貼,是「愉悅性愛」的關鍵!

熟讀它,你一定能抓緊另一半的心!

作者以婦產科醫師、也是性科學研究者的觀點,

憑藉著替上萬名女性診療,為她們解答身體與性生活問題的經驗,

在本書中揭開男、女性高潮的神祕機制,告訴你真正最有感覺的愛撫和性交技巧,

把「愉悅性愛」的無數撇步,送給渴望幸福的你!

享受性愛再也不必費心猜!

從女性觀點出發,為你解答最困惑的問題:

*你知道陰道內有快感的地方只有G點和子宮頸口嗎?

*你知道「插入後」扭腰擺臀只是無端消耗體力嗎?

*妳知道除了龜頭,包皮繫帶也是陰莖最敏感的部位嗎?

*你知道愛撫時要如何才能避免將小陰唇捲進陰道嗎?

*妳知道什麼樣的運動,能讓妳輕鬆擁有令男人神魂顛倒的緊緻陰道嗎?

*陰莖大或小的人適合什麼樣的體位?有早洩困擾的人適合什麼樣的體位?

*哪些體位只是AV的視覺效果,其實並不會為兩人帶來快感?

精采內容搶先看:

*處於性高潮期的女人,疼痛的感覺只有平常的一半,不妨做一些平日看來可能比較粗暴的身體接觸。彼此腰部互相撞擊的活塞運動,在性行為剛開始的時候或許要避免,但是達到性高潮之後,可以積極嘗試看看。(p.31)

*身為婦產科醫師的我,很想大聲疾呼「女性也應該多多自慰才對!」自己讓自己享受舒服的感覺,是有百利而無一害。用自己喜歡的方法讓身體記住絕頂快感後,與情人做愛的時候也比較容易達到高潮。(p.100)

*陰道內有快感的部位只有兩個地方──G點和子宮頸口,刺激這兩個以外的地方,都是白費力氣。將手指像陰莖那樣抽送的動作完全是受到成人電影的影響,根本不得要領。(p.106)

*陰莖最敏感的地方是上方的龜頭和包皮繫帶。口交時就算女人努力含到根部,陰莖也不見得有多大的快感,反而讓自己很不舒服。(p.122)

這本書正在改變日本男女的性愛思想:

*我終於知道該如何讓女人達到高潮了。~Gongtong

*希望我男友會受到封面的引誘,順手拿起來看……如果真是這樣就太好了!~紅月

*我經常關注性愛資訊,看完這本書才知道,有很多地方我都弄錯了。男人和女人看事情的角度果然不一樣!~方圓

*這本書我是買來送給即將結婚的妹妹(處女)和她先生(處男),自己也忍不住翻開來看,還真是買對了!~Choco

*我終於了解,我以為女伴「應該會舒服」的那些動作完全錯了,所有的男人都應該看看這本書。~Nori

*我買這本書是為了改善夫妻的性生活。封面是令人臉紅心跳的插圖……看過內容之後,我在心裡大叫著(笑):「這就是我想找的書!」~Page

*這真是一本好書,我真想拿筆畫重點,給所有男生看!~小加

*女朋友說這是我今年最棒的投資!~加藤

宇宙时空之旅 第一季 (2014) Eggplant.place 豆瓣 TMDB

Cosmos: A SpaceTime Odyssey Season 1 所属 电视剧集: 宇宙时空之旅

9.5 (111 个评分)

导演:

布兰农·布拉加

/

安·德鲁扬

…

演员:

尼尔·德格拉塞·泰森

/

彼得·迈克尔

…

《卡尔·萨根的宇宙》的更新重制版。

旅行者号:冲出太阳系 (2012) 豆瓣

Voyager: To the Final Frontier

9.7 (23 个评分)

导演:

罗伯·莱利

演员:

达拉斯·坎贝尔

/

雷·布莱德伯里

…

其它标题:

Voyager: To the Final Frontier

这是一个时代的终结。在离开地球35年之后,“旅行者”号探测器终于即将飞离太阳系。这部引人入胜的纪录片取材于美国国家航空航天局和BBC档案中令人瞩目的镜头和图像资料,审视了这艘对我们宇宙认知带来深远影响的飞船的重大发现。《旅行者号探测器 冲出太阳系》讲述了一个令人难以置信的故事,旅行者号探测器本该仅仅持续5年,却至今仍在运行中,以及两艘彻底改变我们对太阳系认知的小型探测器。本片来自曾经为旅行者号工作过或受其启发过的科学家的贡献,评估了这次航天任务取得的成绩,并探究了未来将会发生些什么。

有趣的制造 豆瓣

作者:

[美] 莎伦•罗斯 尼尔•施拉格 著

译者:

张琦

新星出版社

2008

平时你看到的东西,比如口红、巧克力、奶酪、牛仔裤、割草机、汽车、吉他、拉链……

多数人对这些东西的构造完全不了解,本书就是写给那些有怀疑精神的人、有科学探索精神的人,向人们一一剖析物质世界的构成。揭示的是隐藏于受欢迎的食品、舒适的衣物、复杂的机械和创造性的方便用具背后的秘密。本书所选择的各个物品代表了影响工业、运输、音乐、食物、休闲和生活方式的科技的发展和前进趋势,包含了具体的、对各个生产步骤地详细描写,科学术语和定义的简单描述,并且每个章节都使用图片和标注进行辅助说明。

--------------------

•为什么最早期的汽车都是黑色的?

•为什么隐形眼镜不会从眼睛里掉出来?

•摄氏度和华氏度如何转换?

•重复涂抹防晒霜能延长防晒时间吗?

•胶水涂得越厚粘得越牢吗?

•手指被强胶粘在一起了,用什么做接触剂呢?

•为什么人类发明的第一只闹钟只能在凌晨4点响起?

目录:

安全气囊

汽车

条码扫描仪

牛仔裤

防弹背心

干酪

巧克力

密码锁

光盘

隐形眼镜

有框眼镜

吉他

直升机

喷气发动机

割草机

灯泡

口红

指甲油

光纤

邮票

橡胶圈

跑鞋

墨西哥式酸辣酱

地球仪

烟雾探测器

糖

强胶

温度计

轮胎

小号

手表

拉链

多数人对这些东西的构造完全不了解,本书就是写给那些有怀疑精神的人、有科学探索精神的人,向人们一一剖析物质世界的构成。揭示的是隐藏于受欢迎的食品、舒适的衣物、复杂的机械和创造性的方便用具背后的秘密。本书所选择的各个物品代表了影响工业、运输、音乐、食物、休闲和生活方式的科技的发展和前进趋势,包含了具体的、对各个生产步骤地详细描写,科学术语和定义的简单描述,并且每个章节都使用图片和标注进行辅助说明。

--------------------

•为什么最早期的汽车都是黑色的?

•为什么隐形眼镜不会从眼睛里掉出来?

•摄氏度和华氏度如何转换?

•重复涂抹防晒霜能延长防晒时间吗?

•胶水涂得越厚粘得越牢吗?

•手指被强胶粘在一起了,用什么做接触剂呢?

•为什么人类发明的第一只闹钟只能在凌晨4点响起?

目录:

安全气囊

汽车

条码扫描仪

牛仔裤

防弹背心

干酪

巧克力

密码锁

光盘

隐形眼镜

有框眼镜

吉他

直升机

喷气发动机

割草机

灯泡

口红

指甲油

光纤

邮票

橡胶圈

跑鞋

墨西哥式酸辣酱

地球仪

烟雾探测器

糖

强胶

温度计

轮胎

小号

手表

拉链

故乡的微光 豆瓣

作者:

付新华

浦睿文化·湖南人民出版社

2013

- 9

◆ 让见过萤火虫的人重温美好,让没见过萤火虫的人弥补缺憾。

◆ 你冲破了黑暗的束缚,你微小,但你并不渺小, 因为宇宙间的一切光芒,都是你的亲人。——泰戈尔《萤火虫》

《故乡的微光》是中国萤火虫研究第一人付新华教授十三年来的研究结晶。一本独一无二的萤火虫读本,有故事,有情怀,有诗意,带你走进梦幻般的萤火虫世界。

作者回忆了自己初见萤火虫的悸动,在天台山、西双版纳、海南等风景优美的地方寻找、考察萤火虫的美好经历,以及十三年来不减丝毫热情的萤火虫研究之旅。同时,书中还有国内种类最全的萤火虫科普资料、实用的萤火虫摄影指南,各种美轮美奂的萤火虫大片。

《故乡的微光》既是记录,也是怀念。透过这些朴实的文字和美丽的图片,可以看到作者对萤火虫,这些故乡、童年中闪烁的微光的挚爱与怀念,以及对萤火虫正在消失的现状的忧虑。

◆ 你冲破了黑暗的束缚,你微小,但你并不渺小, 因为宇宙间的一切光芒,都是你的亲人。——泰戈尔《萤火虫》

《故乡的微光》是中国萤火虫研究第一人付新华教授十三年来的研究结晶。一本独一无二的萤火虫读本,有故事,有情怀,有诗意,带你走进梦幻般的萤火虫世界。

作者回忆了自己初见萤火虫的悸动,在天台山、西双版纳、海南等风景优美的地方寻找、考察萤火虫的美好经历,以及十三年来不减丝毫热情的萤火虫研究之旅。同时,书中还有国内种类最全的萤火虫科普资料、实用的萤火虫摄影指南,各种美轮美奂的萤火虫大片。

《故乡的微光》既是记录,也是怀念。透过这些朴实的文字和美丽的图片,可以看到作者对萤火虫,这些故乡、童年中闪烁的微光的挚爱与怀念,以及对萤火虫正在消失的现状的忧虑。

生物与非生物之间 豆瓣

生物と無生物のあいだ

8.0 (7 个评分)

作者:

[日] 福冈伸一

译者:

曹逸冰

南海出版公司

2017

- 3

沙滩上散落着石头和贝壳,哪一个是生物,哪一个又是非生物,想必一眼就能看出,但你可曾想过那一瞬 间做出判断的标准是什么?

人类能绘制出基因图谱,就能像操控机械一样掌控生物吗?薛定谔对生命的诠释是完全正确的吗?真理、智慧、人性在生命科学史的舞台上,上演一出又一出令人眼花缭乱、应接不暇的大戏。

福冈伸一引领我们穿越时空隧道,与众多鲜为人知的天才科学家同步而行,踏上寻找生命真相的精彩历程,以机智而诗意的语言,深入浅出地揭开一个又一个关于生命的伟大谜团。作家吉本芭娜娜在读完后感叹:“《生物与非生物之间》中充满了惊险与温暖,梦想与绝望,令人心动不已。”

人类能绘制出基因图谱,就能像操控机械一样掌控生物吗?薛定谔对生命的诠释是完全正确的吗?真理、智慧、人性在生命科学史的舞台上,上演一出又一出令人眼花缭乱、应接不暇的大戏。

福冈伸一引领我们穿越时空隧道,与众多鲜为人知的天才科学家同步而行,踏上寻找生命真相的精彩历程,以机智而诗意的语言,深入浅出地揭开一个又一个关于生命的伟大谜团。作家吉本芭娜娜在读完后感叹:“《生物与非生物之间》中充满了惊险与温暖,梦想与绝望,令人心动不已。”

演化 豆瓣

Evolution in action: Natural history through spectacular skeletons

作者:

[法]让-巴普蒂斯特·德·帕纳菲厄

/

[法]帕特里克·格里斯

译者:

邢路达

/

胡晗

…

北京美术摄影出版社

2016

- 3

《演化》并非一般意义上的摄影艺术画册,本书由生物学专家编撰,严谨而平实的文字结合骨骼照片,将脊椎动物的演化历史娓娓道来。《演化》也非严格意义上的科普作品,摄影师藉由黑白摄影再现博物馆中的骨骼标本,从艺术的层面,创作方式已先于创作内容表达了艺术家的创作意图。

《演化》全书分为六篇,共有44章,从不同动物身体的结构对比入手,再依次讲述生物物种形成的机理、自然选择(包括性选择)的神奇力量、生物结构发生改变的过程和机理、环境对生物演化的塑造,以及演化与时间。从中读者不仅可以了解到许多现代脊椎动物的知识,而且还可以熟悉一些生物演化历史上最为重要的化石和事件。作者还恰如其分地讨论了自然选择和性选择的关系,并且批评了社会达尔文主义者对达尔文科学理论的滥用和曲解。

艺术与科学结合,既是对博物学传统的回溯,也是科学传播新的发展方向。《演化》作为一部在内容与形式上都追求卓越的作品,值得每一个人认真阅读。骨骼,对于古生物学者,或许意味着一切。而演化论,与我们每个人都息息相关。我们演化而来,我们在演化之中,我们将继续演化。从如此恢弘的时空格局观看我们自己,或许是《演化》的初衷……

《演化》全书分为六篇,共有44章,从不同动物身体的结构对比入手,再依次讲述生物物种形成的机理、自然选择(包括性选择)的神奇力量、生物结构发生改变的过程和机理、环境对生物演化的塑造,以及演化与时间。从中读者不仅可以了解到许多现代脊椎动物的知识,而且还可以熟悉一些生物演化历史上最为重要的化石和事件。作者还恰如其分地讨论了自然选择和性选择的关系,并且批评了社会达尔文主义者对达尔文科学理论的滥用和曲解。

艺术与科学结合,既是对博物学传统的回溯,也是科学传播新的发展方向。《演化》作为一部在内容与形式上都追求卓越的作品,值得每一个人认真阅读。骨骼,对于古生物学者,或许意味着一切。而演化论,与我们每个人都息息相关。我们演化而来,我们在演化之中,我们将继续演化。从如此恢弘的时空格局观看我们自己,或许是《演化》的初衷……

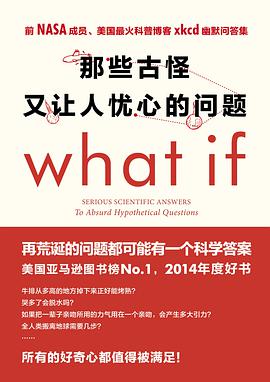

那些古怪又让人忧心的问题 豆瓣

What If ?: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions

8.1 (61 个评分)

作者:

兰道尔·门罗

译者:

朱君玺

北京联合出版公司

2015

- 5

「未读•探索家」重磅推出,2015年最有趣的书!

再荒诞的问题都可能有一个科学答案!

牛排从多高的地方掉下来正好能烤熟?

哭多了会脱水吗?

如果把一辈子亲吻所用的力气用在一个亲吻,会产生多大引力?

全人类搬离地球需要几步?

所有好奇心都值得被满足

2014年全美最畅销趣味科普书:美国亚马逊畅销书榜NO.1持续2周,入选2014年度最佳图书,上市后横扫《纽约时报》《出版人周刊》《华尔街时报》等各大图书榜,迄今稳居各大排行榜前列!

天才作者,前NASA员工、网络最火科普专栏What If合集:作者曾在NASA制造机器人,后来成为科普漫画家,玩转物理、天文、生物、化学、数学各学科知识,轻松接招粉丝们提出的脑洞大开的问题,配上xkcd风格的火柴人漫画,幽默机智的答案让人拍案叫绝!

国内外人气爆棚,粉丝众多:国外诸多一线媒体、TED演讲人、天文学家、科普作家联手点赞。国内果壳网、译言网持续2年自发翻译连载百余篇,粉丝众多,在中国年轻读者中具有极高人气。

让科学流行起来:机智问答+幽默漫画,全书超过1/3内容首次发表,不怕你敢问,只怕你脑洞不够大!

本书是前NASA员工、超热门科普漫画“xkcd”作家兰德尔•门罗的新作,内容来自他的“What If”科学问答专栏,辅以“xkcd”经典火柴人漫画,轻松幽默地将各学科知识跃然纸上。

如果人体内的DNA瞬间消失了会怎样?如果把海水抽干会怎样?如果地球膨胀得像太阳一样大会怎样?牛排从多高的地方掉下来正好烤熟?全人类搬离地球需要几步?这不是中规中矩的《十万个为什么》,而是脑洞大开的科学真相,小时候萌生的异想天开,都可以在这本书里找到最机智幽默的科学答案!

再荒诞的问题都可能有一个科学答案!

牛排从多高的地方掉下来正好能烤熟?

哭多了会脱水吗?

如果把一辈子亲吻所用的力气用在一个亲吻,会产生多大引力?

全人类搬离地球需要几步?

所有好奇心都值得被满足

2014年全美最畅销趣味科普书:美国亚马逊畅销书榜NO.1持续2周,入选2014年度最佳图书,上市后横扫《纽约时报》《出版人周刊》《华尔街时报》等各大图书榜,迄今稳居各大排行榜前列!

天才作者,前NASA员工、网络最火科普专栏What If合集:作者曾在NASA制造机器人,后来成为科普漫画家,玩转物理、天文、生物、化学、数学各学科知识,轻松接招粉丝们提出的脑洞大开的问题,配上xkcd风格的火柴人漫画,幽默机智的答案让人拍案叫绝!

国内外人气爆棚,粉丝众多:国外诸多一线媒体、TED演讲人、天文学家、科普作家联手点赞。国内果壳网、译言网持续2年自发翻译连载百余篇,粉丝众多,在中国年轻读者中具有极高人气。

让科学流行起来:机智问答+幽默漫画,全书超过1/3内容首次发表,不怕你敢问,只怕你脑洞不够大!

本书是前NASA员工、超热门科普漫画“xkcd”作家兰德尔•门罗的新作,内容来自他的“What If”科学问答专栏,辅以“xkcd”经典火柴人漫画,轻松幽默地将各学科知识跃然纸上。

如果人体内的DNA瞬间消失了会怎样?如果把海水抽干会怎样?如果地球膨胀得像太阳一样大会怎样?牛排从多高的地方掉下来正好烤熟?全人类搬离地球需要几步?这不是中规中矩的《十万个为什么》,而是脑洞大开的科学真相,小时候萌生的异想天开,都可以在这本书里找到最机智幽默的科学答案!