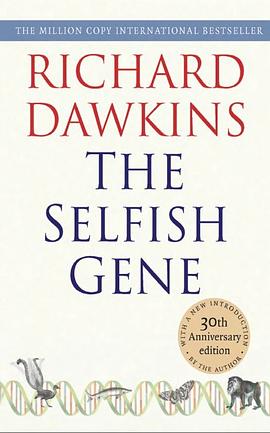

最能代表二十世纪的百大好书之一

像小说般精采的科普书,全球畅销百万册

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

种种行为早已由基因命定?真是这样吗?

如果您不愿意成为基因的俘虏,就请先了解《自私的基因》。

这本书充满想像力,就像科幻小说……

任何生物,包括我们,都只是求生机器,

暗地里已被输入某些程式,

用来保养那些叫做基因的自私分子。

这么说来,我们不都成了基因的俘虏?

但这本书却是实实在在的科学……

动物也会实施家庭计画?

父母对子女的照顾,会有大小眼吗?

雌性择偶为何比雄性更小心?

工蚁凭什么要为女蚁王卖命?

好人真的会出头吗?

从「自私的基因」观点出发,这些问题全都可以找到答案。

名人推荐

《自私的基因》这本科普书,

让每一位读者读来,都觉得自己一定是个天才。

《纽约时报》

这本书寓意深厚、机敏流露,

实在写得太好了……

令人忍不住拍手叫好!

梅达华(Peter Medawar),诺贝尔生理医学奖得主

讨论演化的科普书很常见;好的科普书很罕见。

而道金斯的书,堪称绝佳之作。

查诺夫(Eric L. Charnov),《生物评论季刊》

Inheriting the mantle of revolutionary biologist from Darwin, Watson, and Crick, Richard Dawkins forced an enormous change in the way we see ourselves and the world with the publication of The Selfish Gene. Suppose, instead of thinking about organisms using genes to reproduce themselves, as we had since Mendel's work was rediscovered, we turn it around and imagine that "our" genes build and maintain us in order to make more genes. That simple reversal seems to answer many puzzlers which had stumped scientists for years, and we haven't thought of evolution in the same way since.

Why are there miles and miles of "unused" DNA within each of our bodies? Why should a bee give up its own chance to reproduce to help raise her sisters and brothers? With a prophet's clarity, Dawkins told us the answers from the perspective of molecules competing for limited space and resources to produce more of their own kind. Drawing fascinating examples from every field of biology, he paved the way for a serious re-evaluation of evolution. He also introduced the concept of self-reproducing ideas, or memes, which (seemingly) use humans exclusively for their propagation. If we are puppets, he says, at least we can try to understand our strings. --Rob Lightner --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.