沉默的大多数 Goodreads 豆瓣

沉默的大多数

9.2 (444 个评分)

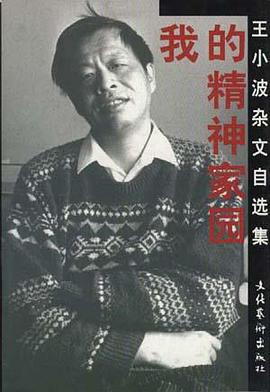

作者:

王小波

中国青年出版社

1997

- 10

这本杂文随笔集包括思想文化方面的文章,涉及知识分子的处境及思考,社会道德伦理,文化论争,国学与新儒家,民族主义等问题;包括从日常生活中发掘出来的各种真知灼见,涉及科学与邪道,女权主义等;包括对社会科学研究的评论,涉及性问题,生育问题,同性恋问题,社会研究的伦理问题和方法问题等;包括创作谈和文论,如写作的动机,作者的师承,作者对小说艺术的看法,作者对文体格调的看法,对影视的看法等;包括少量的书评,其中既有对文学经典的评论,也有对当代作家作品的一些看法;最后,还包括一些域外生活的杂感以及对某些社会现象的评点。