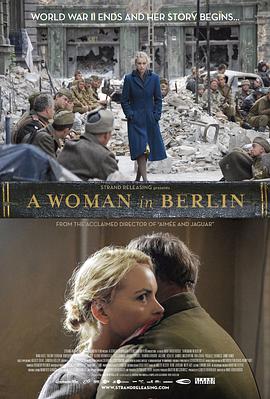

柏林的女人 (2008) 豆瓣 IMDb 维基数据 TMDB

Anonyma - Eine Frau in Berlin

7.5 (25 个评分)

导演:

马克斯·法贝尔布克

演员:

尼娜·霍斯

/

茱莉安·柯勒

…

其它标题:

Anonyma - Eine Frau in Berlin

/

A Woman in Berlin

…

1945年,第二次世界大战接近尾声。第三帝国的心脏柏林在盟军的猛烈攻势下已化作废墟,在短暂的交火之后,成千上万的苏联士兵涌入这座颓败之城。躲在掩体下的德国百姓在步枪的威慑下乖乖走出地面,男人的犯下的罪孽转嫁到女人的身上。无数妇女被强奸,却没有任何一个苏联军官出面制止。

她(Nina Hoss 尼娜•霍斯 饰),是这群备受屈辱的德国女人中的一员,丈夫远在前线,生死未卜,惶恐无助的她只能一次次忍受屈辱。她将自己委身一位苏联军官,只为在这恶境中求得生存……

本片根据根据德国女记者同名日记体作品改编。

她(Nina Hoss 尼娜•霍斯 饰),是这群备受屈辱的德国女人中的一员,丈夫远在前线,生死未卜,惶恐无助的她只能一次次忍受屈辱。她将自己委身一位苏联军官,只为在这恶境中求得生存……

本片根据根据德国女记者同名日记体作品改编。