历史

找寻真实的蒋介石 豆瓣

作者:

杨天石

山西人民出版社

2008

- 5

《找寻真实的蒋介石》一书以美国胡佛研究院最新解密的蒋介石日记为基础。所收各文,均据蒋氏日记手稿本及大量档案、文献写成。全书将为读者揭示蒋氏早年的思想、性格及其发展,和其不为人知的内心世界;也为读者揭示近代中国的许多政治内幕。

《找寻真实的蒋介石》研究蒋氏生平、思想、活动诸多方面,力图还原在多年政治斗争中已经「迷失」的蒋氏本来面貌;因或毁容或美容,均非原貌。全书依据蒋氏日记手稿本及大量档案、文献写成,将为读者揭示蒋氏早年的思想、性格,蒋氏个人不为人知的内心世界以及对北伐与抗战的贡献;也重现近代中国许多政治内幕,如辛亥革命後刺陶(成章)案、1923年的苏联之行,中山舰事件之谜、软禁胡汉民事件、对日秘密谈判、史迪威事件的中美角力、国共重庆谈判蒋氏一度意图拘禁毛泽东的复杂心态等。书中对蒋氏的个人「绯闻」也做了澄清。

《找寻真实的蒋介石》研究蒋氏生平、思想、活动诸多方面,力图还原在多年政治斗争中已经「迷失」的蒋氏本来面貌;因或毁容或美容,均非原貌。全书依据蒋氏日记手稿本及大量档案、文献写成,将为读者揭示蒋氏早年的思想、性格,蒋氏个人不为人知的内心世界以及对北伐与抗战的贡献;也重现近代中国许多政治内幕,如辛亥革命後刺陶(成章)案、1923年的苏联之行,中山舰事件之谜、软禁胡汉民事件、对日秘密谈判、史迪威事件的中美角力、国共重庆谈判蒋氏一度意图拘禁毛泽东的复杂心态等。书中对蒋氏的个人「绯闻」也做了澄清。

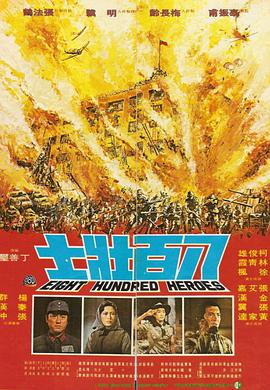

八百壮士 (1975) 豆瓣

八百壯士

6.3 (31 个评分)

导演:

丁善玺

演员:

柯俊雄

/

林青霞

…

其它标题:

八百壯士

/

Eight Hundred Heroes

丁善玺编导的本片,继《英烈千秋》后,叙述1937年8月13日日寇侵略上海,中国88师524团团长谢晋元,为牵制日军,掩护中国军队后撤,率领480青年军官,号称八百壮士,固守四行仓库,达三个月之久。军人英勇杀敌,女童子军冒着生命危险给守军输送食物、医药,当牵制任务完成,守军越过苏州桥后撤。本片的格局手法与《英烈千秋》完全不同,只限于几成孤岛上海的苏州河畔的四行仓库,数百中国军人与包围的日军进行阵地战。导演根据史实,利用四行仓库周围有英法租界,苏州河对面又是国统区,苏州河两岸战争与和平不同环境造成的戏剧冲突,表现了爱国军队抗击侵略者英勇无畏的精神,和上海人民声援国民党守军的时代气氛。导演把握住双方冲突的因素,安排丛生的险象,利用国军在枪林弹雨下游过苏州河,民众都为军人担心的正反打镜头蒙太奇剪接手法,形成扣人心弦的场面,把剧情推向高潮。本事件曾于1938年搬上银幕,是默片,由阳翰笙编剧,应云卫导演,袁牧之、陈波儿主演,是抗战时期“大后方电影”中较为著名的一部,其中女童子军冒死为壮士们送国旗的细节,具有极为悲壮的感染力。影片在当时的大后方及香港极为轰动,而且在东南亚甚至西欧都得到热烈反响。

艺术通史 豆瓣

Art: The Whole Story

作者:

[英] 史蒂芬·法辛

译者:

杨凌峰

未读·艺术家·北京联合出版公司

2019

本书追溯了7万余年的艺术发展历程,以全球视角展现出不同时代与地域,不同社会和文化情境中艺术多样的面貌。书中包含1100余张高清全彩插图,囊括了绘画、雕塑、行为艺术、观念艺术等不同品类,同时聚焦于个体作品的深入分析,对不同时期大师杰作的丰富内涵进行了深刻阐述。

本书自推出以来在全球已有20余种译本,超百万销量,此次的修订升级版中新增了当代艺术发展动态,充分揭示出今日的艺术家对于社会变化的思考和探究。

【编辑推荐】

★不可或缺的艺术入门百科全书 本书由全球艺术博物馆馆长、艺术史学者、艺术评论家联手打造,突破了传统以欧洲为中心的艺术视角,放眼全球,展现了世界不同地区的艺术成就,同时书中囊括了绘画、雕塑、行为艺术、地景艺术等不同类型,梳理了7万余年的艺术发展历程,是艺术爱好者可信赖的艺术鉴赏向导。

★重点明确 体例清晰 全书以清晰的内容架构展示了艺术的发展历程,包含艺术概述、代表作品剖析、细节聚焦、大事年表等模块,着力于个体作品的深入分析,深挖大师作品的丰富内涵,全书含1100余张高清图片,为读者带来全方位的艺术享受。

★2019年全新修订 增加当代艺术动态 2019年全新升级,结合当代艺术发展动态,补充了zui新的当代艺术作品及评论,充分揭示出当代艺术家对于社会变化的思考和影响。另外修订版对原文进行了精校,译文更准确流畅。

★读者口碑保证的经典之作 本书自首版上市以来广受欢迎,全球已有二十五种语言的译本,全系列累计销售上百万册,亚马逊、Goodreads读者均给出四星半好评。

本书自推出以来在全球已有20余种译本,超百万销量,此次的修订升级版中新增了当代艺术发展动态,充分揭示出今日的艺术家对于社会变化的思考和探究。

【编辑推荐】

★不可或缺的艺术入门百科全书 本书由全球艺术博物馆馆长、艺术史学者、艺术评论家联手打造,突破了传统以欧洲为中心的艺术视角,放眼全球,展现了世界不同地区的艺术成就,同时书中囊括了绘画、雕塑、行为艺术、地景艺术等不同类型,梳理了7万余年的艺术发展历程,是艺术爱好者可信赖的艺术鉴赏向导。

★重点明确 体例清晰 全书以清晰的内容架构展示了艺术的发展历程,包含艺术概述、代表作品剖析、细节聚焦、大事年表等模块,着力于个体作品的深入分析,深挖大师作品的丰富内涵,全书含1100余张高清图片,为读者带来全方位的艺术享受。

★2019年全新修订 增加当代艺术动态 2019年全新升级,结合当代艺术发展动态,补充了zui新的当代艺术作品及评论,充分揭示出当代艺术家对于社会变化的思考和影响。另外修订版对原文进行了精校,译文更准确流畅。

★读者口碑保证的经典之作 本书自首版上市以来广受欢迎,全球已有二十五种语言的译本,全系列累计销售上百万册,亚马逊、Goodreads读者均给出四星半好评。

中国近代史上的关键人物 豆瓣

作者:

庄练

中华书局

1988

- 3

南山的部长们 (2020) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

남산의 부장들

7.7 (578 个评分)

导演:

禹民镐

演员:

李秉宪

/

李星民

…

其它标题:

남산의 부장들

/

The Man Standing Next

…

电影"南山的部长们"以韩国中央情报部(KCIA)的部长们(副总理级)与他们所主导的政治阴谋为素材, 原作为揭露韩国政治内幕的同名小说,以历代中央情报部的部长金载圭和金炯旭的故事为中心重新创作而成。1979年下半年,YH贸易女工笼城事件、新民党总裁金泳三的国会议员除名事件以及10月的釜马事件先后爆发,政局不定。中央情报部金载圭和强硬派总统警卫室室长发生摩擦,朴正熙对他逐渐反感和不信任。1979年10月26日,在汉城钟路区宫井洞中央情报部官邸中,朴正熙和总统警卫室室长在宴会酒席中被金载圭用手枪枪杀。

中国通史 豆瓣

8.0 (5 个评分)

作者:

吕思勉

陕西师范大学出版社

2010

- 4

《中国通史》是吕思勉先生在抗日战争时期上海成为“孤岛”的时候,为适应当时大学教学的需要而编写的。一经出版,畅销数十年,成为读者了解中国历史的最佳读物。《中国通史》分上下编,上编是中国政治史,讲了中国历史大事及中国历史的演变,下编为中国文化史,分门别类地、有系统地叙述了社会政治制度、经济制度和文化学术的发展情况。本书不仅对想了解中国历史大事的读者有用,而且对掌握中国历史的各个方面,特别是社会经济、政治制度以及学术文化等系统的知识有很大的好处。

原作上篇为中国文化史,下篇为为中国政治史,今为方便读者阅读,将中国政治史作为上篇,中国文化史作为下篇,文字做了少量的技术处理。

原作上篇为中国文化史,下篇为为中国政治史,今为方便读者阅读,将中国政治史作为上篇,中国文化史作为下篇,文字做了少量的技术处理。

长安十二时辰(下) Eggplant.place 豆瓣 Goodreads

7.7 (138 个评分)

作者:

马伯庸

湖南文艺出版社

2017

- 1

唐天宝三年,元月十四日,长安。大唐皇都的居民不知道,上元节辉煌灯火亮起之时,等待他们的,将是场吞噬一切的劫难。突厥、狼卫、绑架、暗杀、烈焰、焚城,毁灭长安城的齿轮已经开始转动。而拯救长安的全部希望,只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短的十二个时辰……

狂怒 (2014) IMDb 豆瓣 Min reol TMDB 维基数据

Fury

7.2 (397 个评分)

导演:

大卫·阿耶

演员:

布拉德·皮特

/

希亚·拉博夫

…

其它标题:

Fury

/

战逆豪情(港)

…

1945年4月,德国纳粹已成强弩之末,第二次世界大战即将落下帷幕,战火正转向德国本土。绰号“战争老爹”的坦克小队队长唐·柯利尔(布拉德·皮特 Brad Pitt 饰)刚刚与战友经历了一场殊死之战,疲惫和愤怒早已胜过了对战争的恐惧。休整期间,从没有过战场经验的打字员诺曼(罗根·勒曼 Logan Lerman 饰)被分到唐的坦克“狂怒”上。诺曼对自己的遭遇愤愤不平,也无法坦然接受新战友粗鲁暴虐的一面。接到新的任务后,唐带领坦克小队前往下一个城镇作志愿,然而一路上却遭到德军顽强的抵抗。

最残酷的腥风血雨,让诺曼在悲伤、暴怒、惊恐和绝望中迅速成长起来,而他也即将和战友们经历一场最难忘的殊死决战……

最残酷的腥风血雨,让诺曼在悲伤、暴怒、惊恐和绝望中迅速成长起来,而他也即将和战友们经历一场最难忘的殊死决战……

法国大革命反思录 豆瓣

Reflections On The Revolution In France

作者:

【英】埃德蒙·柏克

译者:

冯丽

江西人民出版社

2015

789年爆发的法国大革命,是世界历史上划时代的大事。它几乎迫使当时的每一个知识分子都要站在它面前表明自己的态度。柏克晚年的压轴大作《法国大革命反思录》即以充满激情而又酣畅淋漓的文笔,猛烈攻击了法国大革命的原则。在他看来,那些原则看似在维护人权和自由,实则空洞、危险,是对人权、自由、宪政以及维系欧洲文明的传统的践踏。他深入剖析了法国大革命的根本症结,准确地预言了随后的一系列灾难性后果,并在革命初期就预料到法国大革命必定以某种军事独裁作为终结。本书是保守主义经典著作,柏克也借此确立了其保守主义奠基人地位。

战争与和平1:安德烈·博尔孔斯基 (1965) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Война и мир I: Андрей Болконский

9.3 (54 个评分)

导演:

谢尔盖·邦达尔丘克

演员:

Ludmila Savelyeva

/

Sergey Bondarchuk

…

其它标题:

전쟁과 평화 1부: 안드레이 볼콘스키

/

Война и Мир 1: Андрей Болконский

…

电影史上制作精致,构思严谨的宏篇巨制。外景地多达一百六十多处!场面壮阔,气势磅礴,继承了苏联在拍摄历史题材与军事题材影片方面的传统,完美的融托尔斯泰原着精神于其中,再现了俄法战争时期俄罗斯大地广阔的历史画卷。 影片以1812年俄国卫国战争为中心,反映了1805年至1820年的重大事件,包括奥斯特利茨大战、波罗底诺会战、莫斯科大火、拿破仑溃退等。通过对四大家庭以及安德烈、彼埃尔,娜塔莎在战争与和平环境中的思想和行动的描写,展示了当时俄国社会的风貌。 影片共分四部。

罗曼诺夫皇朝 豆瓣

The Romanovs:1613-1918

8.0 (10 个评分)

作者:

西蒙·蒙蒂菲奥里

译者:

陆大鹏

社会科学文献出版社

2018

- 1

★ 蒙蒂菲奥里继《耶路撒冷三千年》之后又一力作

★《泰晤士报》《标准晚报》《经济学人》年度好书

★《每日电讯报》年度历史类好书

【内容简介】

一个关于二十位沙皇与女皇的扣人心弦的故事,其中有的是天才,有的是疯子,但他们全都受到神圣独裁统治和帝国野心的激励。

一部关于胜利与悲剧、爱情与死亡的引 人入胜之书,是具有普遍意义的对权力的研究,也是对那个至今仍影响着俄罗斯的帝国的生动描绘。

俄罗斯的罗曼诺夫皇朝是近代最成功的皇朝,统治了地球表面的六分之一。一个家族如何将一个惨遭战火蹂躏的公国变成世界上最庞大的帝国?他们又如何丧失了这个帝国?本书讲述的就是罗曼诺夫皇朝在1613年至1918年这300多年间的历史。畅销书《耶路撒冷三千年》的作者西蒙·蒙蒂菲奥里在这部最新著作中,利用大量新开放的档案,尤其是书信,扣人心弦地向读者讲述了这个拥有不可估量的力量又残暴无情的王朝的兴衰。

【媒体评价】

西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里的《罗曼诺夫皇朝》是一部规模极其宏大的史诗。……故事包括阴谋、政变、暗杀、酷刑、刺刑、轮刑、致命的鞭笞、荒淫、纵酒、庸医、皇位觊觎者、通过残酷的农奴制获得的巨额财富,以及,不足为奇地,镇压与反叛的恶性循环。与之相比,《权力的游戏》简直就是乡村牧师的茶话会。……读了蒙蒂菲奥里的绝妙叙述,让人觉得,在沙皇的灾难性领导下,俄国君主制的灭亡是个必然。

——安东尼•比弗(Antony Beevor),《金融时报》

这本五彩斑斓且活力充沛的书……结构很简单,是涵盖三百多年的按照时间顺序的叙述史。蒙蒂菲奥里从这段漫长历史里专业地选取了最佳部分(最惊世骇俗、最怪异荒唐、最具有戏剧性),并将之淋漓尽致地展示出来。……蒙蒂菲奥里的故事横亘时空,从成吉思汗到戈尔巴乔夫,但他的文字不会因为博学而让读者望而却步……他具有极强的天赋,擅长活泼地描写人物和讲述故事。

——露西•休斯-哈勒特(Lucy Hughes-Hallett),《新政治家》

引人入胜……罗曼诺夫家族的故事,已经被讲过很多次了,但此前从来没有一部作品能把文学性、精彩的叙述、严肃的研究和心理学洞见结合起来。《罗曼诺夫皇朝》结合了所有这些方面,从战争和外交到体制建设和宫廷阴谋,但这主要是一部传记,让二十位俄国君主栩栩如生,跃然纸上……蒙蒂菲奥里精妙而高明地描写了宫廷生活的性质、权力的运作和不同角色之间风云变幻的关系。

——道格拉斯•史密斯(Douglas Smith),《文学评论》

本书精彩纷呈,最后三分之一的内容,从20世纪初到革命的大动荡,特别令人眼花缭乱。……正如小说家将对话熔炼在一起,蒙蒂菲奥里用回忆录中的精妙引言来描写末代沙皇每一个女儿的诞生。在皇朝灭亡的宏伟诗篇中,蒙蒂菲奥里入木三分地讲述了拉斯普京的阴谋诡计和他的遇害,以及1918年罗曼诺夫家族十八位成员被杀害的经过,读之震撼人心。……感谢西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里的才华,今后罗曼诺夫皇朝的统治将会显得更加令人难以置信和更加让人魂牵梦萦。

——斯蒂芬•科特金(Stephen Kotkin),《华尔街日报》

★《泰晤士报》《标准晚报》《经济学人》年度好书

★《每日电讯报》年度历史类好书

【内容简介】

一个关于二十位沙皇与女皇的扣人心弦的故事,其中有的是天才,有的是疯子,但他们全都受到神圣独裁统治和帝国野心的激励。

一部关于胜利与悲剧、爱情与死亡的引 人入胜之书,是具有普遍意义的对权力的研究,也是对那个至今仍影响着俄罗斯的帝国的生动描绘。

俄罗斯的罗曼诺夫皇朝是近代最成功的皇朝,统治了地球表面的六分之一。一个家族如何将一个惨遭战火蹂躏的公国变成世界上最庞大的帝国?他们又如何丧失了这个帝国?本书讲述的就是罗曼诺夫皇朝在1613年至1918年这300多年间的历史。畅销书《耶路撒冷三千年》的作者西蒙·蒙蒂菲奥里在这部最新著作中,利用大量新开放的档案,尤其是书信,扣人心弦地向读者讲述了这个拥有不可估量的力量又残暴无情的王朝的兴衰。

【媒体评价】

西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里的《罗曼诺夫皇朝》是一部规模极其宏大的史诗。……故事包括阴谋、政变、暗杀、酷刑、刺刑、轮刑、致命的鞭笞、荒淫、纵酒、庸医、皇位觊觎者、通过残酷的农奴制获得的巨额财富,以及,不足为奇地,镇压与反叛的恶性循环。与之相比,《权力的游戏》简直就是乡村牧师的茶话会。……读了蒙蒂菲奥里的绝妙叙述,让人觉得,在沙皇的灾难性领导下,俄国君主制的灭亡是个必然。

——安东尼•比弗(Antony Beevor),《金融时报》

这本五彩斑斓且活力充沛的书……结构很简单,是涵盖三百多年的按照时间顺序的叙述史。蒙蒂菲奥里从这段漫长历史里专业地选取了最佳部分(最惊世骇俗、最怪异荒唐、最具有戏剧性),并将之淋漓尽致地展示出来。……蒙蒂菲奥里的故事横亘时空,从成吉思汗到戈尔巴乔夫,但他的文字不会因为博学而让读者望而却步……他具有极强的天赋,擅长活泼地描写人物和讲述故事。

——露西•休斯-哈勒特(Lucy Hughes-Hallett),《新政治家》

引人入胜……罗曼诺夫家族的故事,已经被讲过很多次了,但此前从来没有一部作品能把文学性、精彩的叙述、严肃的研究和心理学洞见结合起来。《罗曼诺夫皇朝》结合了所有这些方面,从战争和外交到体制建设和宫廷阴谋,但这主要是一部传记,让二十位俄国君主栩栩如生,跃然纸上……蒙蒂菲奥里精妙而高明地描写了宫廷生活的性质、权力的运作和不同角色之间风云变幻的关系。

——道格拉斯•史密斯(Douglas Smith),《文学评论》

本书精彩纷呈,最后三分之一的内容,从20世纪初到革命的大动荡,特别令人眼花缭乱。……正如小说家将对话熔炼在一起,蒙蒂菲奥里用回忆录中的精妙引言来描写末代沙皇每一个女儿的诞生。在皇朝灭亡的宏伟诗篇中,蒙蒂菲奥里入木三分地讲述了拉斯普京的阴谋诡计和他的遇害,以及1918年罗曼诺夫家族十八位成员被杀害的经过,读之震撼人心。……感谢西蒙•塞巴格•蒙蒂菲奥里的才华,今后罗曼诺夫皇朝的统治将会显得更加令人难以置信和更加让人魂牵梦萦。

——斯蒂芬•科特金(Stephen Kotkin),《华尔街日报》

告别中世纪 豆瓣

作者:

袁伟时 编著

广东人民出版社

2004

- 10

八十六年前,中国爆发了一场震惊世界的反帝反封建运动、思想解放运动和新文化运动,这就是五四运动。这场运动高举爱国主义的旗帜,弘扬民主、科学精神,八十多年沧桑巨变,中华民族历经千难万险,在实现伟大复兴的征途上阔步前进。今天,回顾历史,继承和发扬五四运动的光荣传统,无 疑有着重要的现实意义。

五四运动期间,"民主"和"科学"的提出,切中了时弊。民主的对立物是专制,科学的对立物是迷信,这正是中国几千年封建统治遗留的恶果。五四新文化运动的主要旗手陈独秀,在他创办的风靡一时的《新青年》杂志上喊出的最响亮口号,是民主和科学。专制与迷信在中国社会里有着盘根错节的巨大势力和影响,向这两个大敌全面宣战,需要极大的勇气。

然而,中国民众的大多数是工人和农民。要求民主如果只停留在少数学者和知识青年的狭小圈子里,那么,不管议论如何激烈,仍然只是少数人的民主,谈不上真正广泛的人民民主。在五四运动初期,由于中国社会条件的限制,只能做到这样,但它是不够的,需要继续前进。科学,最根本的是要符合实际。这同样不是单靠少数人坐而论道就能解决的,需要投身到实践中去,在实践中反复经受检验才能做到。五四时期的先进分子,就是循着这个方向不断前进的。

因此,清理五四的文化遗产,描绘它的真实面貌,发扬它的优秀传统,评价它的千秋功过,揭示它的现实意义便织成了一项严肃而又富有魅力的历史使命,摆在我们面前。从各个层面各个角度来探索中国文化的奥秘,必须综合性地展现五四文化的发展过程。

于是,在近现代中国思想史领域独树一帜的著名学者、中山大学哲学系教授袁伟时以当代中国难得的立场明确、思想清晰的启蒙型思想家的眼光,为了让新文化运动的先驱们直接与读者见面,同时记下作者对历史和现实的一些思考,在去年10月,向广大读者奉献了一本55万字的煌煌巨著:《告别中世纪:五四文献选粹与解读》。

这是一本国内目前最完整、最严肃的五四文选;这是一本有作者独特标准和眼光、意在继承五四精神的启蒙读物。新文化运动内容的深广和已经达到的高度,远远超出时贤的想象。 然而,长期以来,总有一些奇谈怪论不绝于耳:"全盘反传统"!"科学主义"!"全盘西化"!民主与科学"并无有机的必然关连"!如此等等,不一而足。直面海内外对"五四运动"的种种指摘,作为一位中国近现代史的研究者,袁伟时呼吁:请读一读当时的文献!

思想终归要回到现实世界。为什么当代知识分子一讲到思想文化方面的问题,都不能绕开五四?袁伟时认为,五四奠定了中国现代思想的主题----科学、民主、人权,而且这一主题至今仍未完成,五四运动也是一次高扬"民主"与"科学"旗帜的思想启蒙运动,其持续的时间更长,影响也更深广。

《告别中世纪》最显著的特点,就是新文化运动中思想领袖们对民主的内涵,已经解释得很清楚。科学讲的是以理性的态度认识、分析问题。科学的认识,本来就是不断接近事物的本来面目,不可能完全认识终极真理。不能由某一个人说我是代表科学的,我是真理的化身,说反对我就是反对科学。所以说要好好继承五四启蒙精神,完成它的历史任务。

袁伟时将整个五四的文献分成十一个专题,表明作者对五四论题的基本概括,其内容包括政治、法律、民主、科学、新闻、青年、妇女、文学等方面。五四先驱们直言无忌,也没有染上以非学术手段解决思想文化和学术问题的恶习。 这些文献之所以值得阅读和研究,是因为准确地概括了任何国家告别中世纪的不可缺少的内容:打破思想镣铐,让民众成为敢于自由思考、自由言说的现代公民,这就是通常说的"人的解放"。新文化运动之所以永垂史册,根本原因就在于它敢于蔑视专制主义的传统,忠实地履行了这个历史任务。本书的前面有一个篇幅较长的绪论,较为详尽地阐述了作者对五四运动的历史评价,以及编著本书的思路与目的。书中有袁伟时的十四篇文章,约十万字。这十四篇文章,实际上是思想文化辩论的结晶,里面贯穿了袁伟时对思想界、学术界对新文化不同观点的答复与回应。

袁伟时编著的《告别中世纪》一书,史料丰富,资料尽可能从最初发表的报刊中选取。其论述见解独特,分析鞭辟入里、批判一针见血,对于理解民主与科学的内涵,具有不可替代的启蒙意义。

五四运动期间,"民主"和"科学"的提出,切中了时弊。民主的对立物是专制,科学的对立物是迷信,这正是中国几千年封建统治遗留的恶果。五四新文化运动的主要旗手陈独秀,在他创办的风靡一时的《新青年》杂志上喊出的最响亮口号,是民主和科学。专制与迷信在中国社会里有着盘根错节的巨大势力和影响,向这两个大敌全面宣战,需要极大的勇气。

然而,中国民众的大多数是工人和农民。要求民主如果只停留在少数学者和知识青年的狭小圈子里,那么,不管议论如何激烈,仍然只是少数人的民主,谈不上真正广泛的人民民主。在五四运动初期,由于中国社会条件的限制,只能做到这样,但它是不够的,需要继续前进。科学,最根本的是要符合实际。这同样不是单靠少数人坐而论道就能解决的,需要投身到实践中去,在实践中反复经受检验才能做到。五四时期的先进分子,就是循着这个方向不断前进的。

因此,清理五四的文化遗产,描绘它的真实面貌,发扬它的优秀传统,评价它的千秋功过,揭示它的现实意义便织成了一项严肃而又富有魅力的历史使命,摆在我们面前。从各个层面各个角度来探索中国文化的奥秘,必须综合性地展现五四文化的发展过程。

于是,在近现代中国思想史领域独树一帜的著名学者、中山大学哲学系教授袁伟时以当代中国难得的立场明确、思想清晰的启蒙型思想家的眼光,为了让新文化运动的先驱们直接与读者见面,同时记下作者对历史和现实的一些思考,在去年10月,向广大读者奉献了一本55万字的煌煌巨著:《告别中世纪:五四文献选粹与解读》。

这是一本国内目前最完整、最严肃的五四文选;这是一本有作者独特标准和眼光、意在继承五四精神的启蒙读物。新文化运动内容的深广和已经达到的高度,远远超出时贤的想象。 然而,长期以来,总有一些奇谈怪论不绝于耳:"全盘反传统"!"科学主义"!"全盘西化"!民主与科学"并无有机的必然关连"!如此等等,不一而足。直面海内外对"五四运动"的种种指摘,作为一位中国近现代史的研究者,袁伟时呼吁:请读一读当时的文献!

思想终归要回到现实世界。为什么当代知识分子一讲到思想文化方面的问题,都不能绕开五四?袁伟时认为,五四奠定了中国现代思想的主题----科学、民主、人权,而且这一主题至今仍未完成,五四运动也是一次高扬"民主"与"科学"旗帜的思想启蒙运动,其持续的时间更长,影响也更深广。

《告别中世纪》最显著的特点,就是新文化运动中思想领袖们对民主的内涵,已经解释得很清楚。科学讲的是以理性的态度认识、分析问题。科学的认识,本来就是不断接近事物的本来面目,不可能完全认识终极真理。不能由某一个人说我是代表科学的,我是真理的化身,说反对我就是反对科学。所以说要好好继承五四启蒙精神,完成它的历史任务。

袁伟时将整个五四的文献分成十一个专题,表明作者对五四论题的基本概括,其内容包括政治、法律、民主、科学、新闻、青年、妇女、文学等方面。五四先驱们直言无忌,也没有染上以非学术手段解决思想文化和学术问题的恶习。 这些文献之所以值得阅读和研究,是因为准确地概括了任何国家告别中世纪的不可缺少的内容:打破思想镣铐,让民众成为敢于自由思考、自由言说的现代公民,这就是通常说的"人的解放"。新文化运动之所以永垂史册,根本原因就在于它敢于蔑视专制主义的传统,忠实地履行了这个历史任务。本书的前面有一个篇幅较长的绪论,较为详尽地阐述了作者对五四运动的历史评价,以及编著本书的思路与目的。书中有袁伟时的十四篇文章,约十万字。这十四篇文章,实际上是思想文化辩论的结晶,里面贯穿了袁伟时对思想界、学术界对新文化不同观点的答复与回应。

袁伟时编著的《告别中世纪》一书,史料丰富,资料尽可能从最初发表的报刊中选取。其论述见解独特,分析鞭辟入里、批判一针见血,对于理解民主与科学的内涵,具有不可替代的启蒙意义。

早期三十年的教学生活 五四 豆瓣

作者:

杨亮功

黄山书社

2008

- 1

【内容简介】

清末民初,正是中国教育思想极大转变时期:由私塾转变到学校教育,由传统保守思想转变到接受西洋学术思想,由古典文学转变到提倡白话文;正如美国教育家克柏莱(E.P.Cubberley)所说的:“在复杂方言的中国,正把古老的文化从困难中转到西方性的文明。” 杨亮功先生幼受私塾教育,大学时代正逢五四运动,其后又留美研究教育。《早期三十年的教学生活》这一本小书,虽系作者个人的叙述,但却充分反映了这个伟大转变时代学术思想上所表现的一种新生的智慧之火。本书实为中国早期教育蜕变最珍贵的史料。

《五四》一书,刊行于1919年9月,是记载五四运动最早出版的一本书。书中所载,皆系编者的第一手资料。读者可以从这一本书,认清五四的真面目,体会五四的真义。亦可以了解到此一运动,与新文化运动或其他外在因素的关系。

【书摘】

一、青灯家塾忆童年

我在六岁时(光绪二十六年实足五岁)开始上学,系附读于一邻居李姓家塾。先生教我认方块字,读千字文,百家姓。因体弱多病,不久即辍学。

次年父亲与亲戚李养吾先生两家合请一位合肥王春茂先生做家庭教师,书房设在我家,伙食按月轮流供应,学生仅李家姊弟公桂、公会和我及弟保钧四人。王先生有六十多岁,随他而来的,有他的十二三岁的顽皮孙子,和二十多斤重的光滑青石球。

王先生虽精于拳术,并不教我们技击,对于我们的书本功课亦不十分严紧。每日除读书习字例行功课外,常带我们出外散步(女生除外)。沿河两岸,农田菜圃,以及市场庙宇皆是足迹常到的地方。王先生的理想中,并没有甚么叫做示范教育——使学生了解人生实际生活,多与大自然界接触。王先生的理论是不赞成年幼学生终日关在书房里如关在监狱一样,那是会闷出病来的,应当让他们多在野外散步,舒散筋骨。我那时仅是六七岁小孩子,想像力与联想力尚未十分发达,谈不上欣赏大自然的美。四壁云山,一湾秋水,并不能引起我的爱好。可是夕阳西下,牧童村歌,却也令人有点悠然神往。

王先生只教我们一年不再继续了。我在那一年中除了死记若干生字,读了一部史鉴节要外,似乎别无所获。

王先生去后,父亲单独聘请一位含山赵仲平先生来教我们兄弟二人。赵先生系上海格致书院毕业,不满四十岁,性情很和平。他另有一套教学方法。他一方面教我读经书(论语、孟子、左传),一方面订购些上海文明书局新出版的史地动植物各种小学教科书,用白杭连纸、石印、线装的本子,远较现在小学所用教本为美观。上有插图,文字浅近,最易引起阅读兴趣。在当时科举尚未废除,内地私塾采用教科书为教本,使学生能接受若干新的知识,总算开风气之先了。不过赵先生教我读经书,仍用死记的背诵方法。有时我遇着艰涩长句背诵不来,他始为我略加讲解,意义明了后,便容易读熟。我觉得过去私塾背诵方法自有它的用处,不一定就要废除。我现在对于五经四书还有一部分能够记得,是靠着当时背诵之功。不过背死书而不讲解却是一种虐政。古代希腊小学读字母用一种诗的方式,读书要有音调,这也是一种帮助背诵的方法。

那时我的祖父虽已六十多岁,他还掌理家务。关于我们兄弟的教育则由父亲照管。我们每天早晨上学前,总要到祖父床前叫一声“爹爹”。他伸出头来在我们面颊上亲一亲,每人给制钱三枚。当时物价三个制钱可以买两根油条。后来物价上涨,每天给我们的钱,也跟着调整。到了每天给我们一个铜角子时(值十个制钱),我就快要离开家庭到县城进高等小学了。祖父每日看的是《申报》,那时北京京师大学堂新创办,报纸上常载有京师大学新闻。祖父很重视这个全国最高学府,因此他常常叫我的小名问我:“X X,你将来长大时是不是要到北京进京师大学堂呢。”我总是回答说:“是,我将来长大时一定要进京师大学堂的。”他听了非常高兴。祖父是辛亥那年去世的,到了民国四年夏天,我到北京考学校,其时北京大学考期已过,我考进了国立北京工业专门学校。但我宁愿放弃工专正式生资格而跑到北京大学去做旁听生,一年后考试及格改为正科生。这固然由于我不愿学工科,也是想完成祖父的期望。

光绪二十九年我已经九岁,父亲集合本家大房、三房、五房几位伯叔及亲戚李养吾先生共同创办一所初级小学,取名养正小学。校舍借用大房的两路平房,加以改造,并添建讲堂两间及操场一个。所收学生,仅限于杨、李两家以及两家亲戚的子弟,总共不满三十人。按程度分甲乙两班,我分在甲班。校长由三叔祖鉴堂担任。教师只在外面请一位靳穆如(名铎)先生专教国文,其余科目由创办人各就所长分别担任如下:

科目 教材 担任人

修身 孝经 叠筠二伯

读经 大学、中庸、左传等 父亲

国文 古文观止、东莱博议 靳先生

历史 纲鉴易知录 月如三叔

地理 乡土地理

格致 动植物

算术 算术、珠算 子宽三叔

体操 李养吾姻长

以上除靳先生外,其余全不支薪。学校功课以经史国文为主,父亲及几位伯叔皆系科举出身,担任经史课程,当然很合适。子宽三叔的算术程度虽不深,但教授初级小学,是足够应付的。李养吾姻长是一位军官,曾带兵远征广西苗人,他教我们体操未免有点大材小用。其外大房有三位老兄味埙、仲篪、纫兰在南京两江师范读书。他们暑假回家时也尽点义务,教我们地理及格致,并教我们一点日文。

这种半新半旧式的小学,等于一种变相的家塾,也可以说是由私塾到新式学校转变中的一种过渡教育。学校虽采用班级制而仍沿用私塾式个别教学。教学方法仍是背诵式与讲述式。经书国文不仅要背诵而且要“回讲”。每星期作文一篇,每天写大字一张,小字半张,点阅《纲鉴易知录》两页。这种日常工作与在私塾时并无差异。

校内功课相当的紧,各家家长皆不愿其子弟落在人后,故督促甚严。学校教学虽不像过去欧洲耶稣会学校完全以竞争为教学原则,但是由于长辈们有争强好胜心理,因此我们同辈学生对于功课竞争甚烈,甚至因竞争而生嫉妒。

大伯幼篯在伯叔辈中年龄最长,文学亦最好。他在外做官,年老回家,闲居无事,有时为我讲些诗赋。他讲的是《唐诗三百首》和《赋学正鹄》。有一天他看见我的作文课本,向父亲说我将来可以造就,要父亲多注意培植。不意这句话竞引起几位同辈的妒心。因此我想一个人在社会上,能为人所敬爱而不为人所嫉妒,真是一件不容易的事。

学校在暑假中虽不上课,但是我们每天仍照常到学校读书写字。晚间叔伯子侄们往往聚集在学校操场上乘凉,大伯有时出对子考我们,最优者有奖品,一枝笔,一碇墨或十个铜角子。我还记得三付很好得奖的对子。

一

重帘不卷留香久

万籁无声下笔迟

二

无风灯焰直

有月竹阴寒

三

驴背不如牛背稳

马皮何用虎皮蒙

有一天本县县官陪同一位姓沈的省视学来到学校视察,翎顶辉煌,后面跟了一大群随从,这件事轰动了全乡镇教育界,也是学校开办以来一件大事。沈视学留住在校内,县官另有“行辕”。镇上一位武官每日早晨衣冠整齐到学校来向沈视学磕三个头,站起来,再打一千。这位视学先生只是拱手作答。我看了很奇怪,便问父亲,他说:“因为沈视学是一位读书人,读书人是受人尊敬的。”这句话的意思当然是在勉励我要读书。沈视学在学校住了三天就走了,临走的时候还假城隍庙戏台演说一次。讲的是劝人家父兄送子弟进学校及女子要放足。

到了光绪三十二年,学校为我们甲班生在县城办毕业会考。父亲同几位伯叔送我们去考试。雇了一只夜行船。由柘皋镇到县城要穿过巢湖,约有六十里水路。初上船时,月色甚佳,一舟容与,大家甚为高兴。等到出河口时,风雨大作,乃避人港内,住了一夜,第二天上午后始到县城。考场借用县立高等小学,国文题目就是高小大讲堂所悬横匾上的四个字——“士先器识”。我们毕业后,养正小学不久亦结束。

我在小学读了四年,这四年中,我进步之速,远非在私塾时所可比。特别是经史国文已有基础。后来升入高小及中学,关于这部分功课,颇能应付裕如,考试成绩常在优等。就是到后来进入北京大学专习中国文学,又何尝不是因为在小学时偏重文史之关系。所以小学教育最不可忽视,一切一切皆足以影响到将来。今事隔五十年,回想当时祖父对我期望之殷,父亲劳心焦思教我为学做人,其所给与我的恩惠,真是无法报答。一灯如豆,半夜书声,儿时情景,徒供回忆而已。

二、五年北大读书生活

我在养正小学毕业后,升入本县县立高等小学,读了四年,于宣统三年考入合肥庐州中学。我记得入学考试国文试题为“制礼以崇敬”,这种深奥题目实难以下笔。(到现在我还未查出此题之来源。有一次问及适之先生,他一时亦未查出下落。)我大胆的走到学校监督张子开先生面前,询问题意。这位老举人理学先生并不拒绝。我遂将他所讲的话,编凑成一篇论文,竟蒙录取。此校为李鸿章后人所创办,假旧庐阳书院为校舍。师资设备较一般私立中学水准为高。曾一度聘请安庆高等学堂监督严几道兼任本校监督,并聘有一位英国教师。民国成立后改为省立第二中学,李诚庵先生为校长,后由张琴香先生继任。学校管理甚严,学校学监与学生食住同在一起,与欧洲中等学校管理学生办法颇相似。由于我在小学国文已有了基础,因此在学校每学期考试成绩总在第二名。而陈维藩同学则包办第一名,他年龄比我长,国文程度比我好。

民国四年夏,我在合肥省立第二中学毕业,即束装北上,作升学准备。这是我初次出远门,父亲由乡间伴送我到县城。父亲于宣统年间曾以孝廉方正晋京殿试,对于途中一切情形指示甚详。由巢县搭小轮,经芜湖,乘大轮,到南京,转津浦铁路北上。同行一共四人,皆系本届毕业同学,路上相互照料,减少很多旅途上的困难。到北京时已八月中旬,我所希望投考的北京大学试期已过。遂投考国立工业专门学校,幸获录取,尚未注册人校,即听说北京大学旁听生尚有余额,于是又转入北京大学。我之所以宁愿牺牲工专正式生资格而做北大无学籍的旁听生,一由于要达成家庭要我进大学之愿望;二由于我在中小学读书,一向是偏重文史,而且那时一般学生心理,不大重视理工科,——恰与现在相反。我在一学年完毕后,由旁听生改为预科正科生。

北大预科功课甚为严紧,其教育目的在作升人大学本科之准备,所以学科方面注重语文训练及基本知识之培养。预科学长徐崇钦先生特别偏重英语,他本人就很少说中国话,因此外籍教授颇占势力。有些科目是全用英语讲授,教西洋史及演说学的便是两位英国人。西洋史是用迈尔斯《世界通史》(Myers:General History)做教本,演说学是选读短篇英文演说。这位教演说学的英国人不仅要我们背诵演说词,而且要于背诵时能表现出优良的演说姿式,很像古代希腊老师教学生读荷马史诗一样。不仅要背诵朗吟,还要表情。另外一位教英文的郭先生上课时也是用英语教学,他用的教本是Tales from Shakespeare。我是刚从内地中学毕业,英文程度很浅,因此感觉有些吃力。

那时预科国文是由沈尹默先生担任。沈兼士先生则教文字学,我们最怕沈兼士先生的考试,他常考冷僻篆字,稍不留意就有零分的危险。其外有陈百年(大齐)先生讲授哲学概论。桂邦杰先生教授地理,这位老先生善诙谐,加上一口扬州土音,说起话来,常常教人发噱。到了第二年,马幼渔(裕藻)先生教我们的国文,一年中只讲《庄子•天下》篇一篇,旁征博引,大有欧洲中世纪大学教学的作风,——专重评解“注释”,可是得益不多。

大学预科的设置,是民国元年蔡孑民先生做教育总长时所主张,到了民国十一年后始废除。我现在感觉到这个制度实有其优点。学生在大学预科有了语文及普通学科之充分准备后,升入本科时学习专门学科可以减少许多困难。中世纪欧洲大学初创立时,设有文、法、医和神学四科,而文科实系其他三科之预备科,——准备拉丁文(当时大学教学系用拉丁文)。目前我国大学成绩低落,语文程度不够是其主要原因。

民国五年底,蔡孑民先生继胡仁源先生主持北京大学,次年夏季招生,对于投考文科中国文学系的资格特放宽尺度,大学预科未毕业者,亦可投考。我见猎心喜,结果居然考取。我记得我的考试成绩是国文七十五分,文字学八十分,历史成绩最坏,平均总算及格。因此我在预科只读了两年,加上本科三年,共在北京大学读了五年。

我在北京大学本科就读,正是北大学术风气转变最剧烈的时期,这个转变的结果竟导致了全国学术思想之转变。尼克尔(John Nichal)在其所著《拜伦传》中曾说过:

“从历史上看,每值我国(英国)遭逢危急存亡的大难时,这些从大学冒出来的智慧之火,便将整个国家燃烧出一个新的生命。从威克立夫(Wycliffe)、拉替麦(Latimer)、洛克(Locke)、吉本(Gibbon)、马考莱(Macaulay)诸大家一直到目前的物理学时代止,(按指十九世纪末叶)每一时代的推动者很少是大学圈外的人。”

由此可知一个大学学术思想之转变,因而推动了全国学术思想之转变,这并非是意外之事。但是北大学术思想转变的中心是在文科,而文科的中国文学系又是新旧文学冲突之聚点。当时文言文与白话文之争论以及“以科学方法整理国故”之提倡,皆系有关文科中国文学系所发生的问题。我那时正在北大攻读中国文学,是从这个转变中经历过来,虽然我未参加新旧文学论战。当时在校师生对这个新生运动的反应,以及中文系教授派系之消长和几位重要教授的教学逸事,颇值得一述。

最初北京大学文科国学教授以桐城派文学家最占势力,到了我进北京大学的时候,马通伯(其昶)及姚仲实(永朴)、叔节(永概)兄弟这一班人皆已离去。代之而起者为余杭派,如黄季刚(侃),朱遢先(希祖)、马幼渔(裕藻)、钱玄同(夏)和沈尹默、兼士兄弟诸先生,皆系章太炎先生门弟子。蔡先生继任北大校长后,由陈独秀先生担任文科学长。当时,陈正主办《新青年》杂志。他的主张是科学与民主(赛先生与德先生)。所以他后来到底与共产党还是不能相容。不久,提倡文学革命的胡适之先生亦来北大任教,于是新派势力大增。当时北大内部师生对此项新运动,反应不一,这是一种自然的现象。在学生方面有罗家伦、康白情等所主办的《新潮》杂志是拥护新文学的;薛祥绥等所主办的《国故》,则拥护旧文学。教授方面,如章太炎先生的门弟子,亦显然分为两派。钱玄同、沈尹默是站在新的方面,黄季刚则反对新文学最力。蔡先生虽主张新旧并存,但是倾向于新的方面。

清末民初,正是中国教育思想极大转变时期:由私塾转变到学校教育,由传统保守思想转变到接受西洋学术思想,由古典文学转变到提倡白话文;正如美国教育家克柏莱(E.P.Cubberley)所说的:“在复杂方言的中国,正把古老的文化从困难中转到西方性的文明。” 杨亮功先生幼受私塾教育,大学时代正逢五四运动,其后又留美研究教育。《早期三十年的教学生活》这一本小书,虽系作者个人的叙述,但却充分反映了这个伟大转变时代学术思想上所表现的一种新生的智慧之火。本书实为中国早期教育蜕变最珍贵的史料。

《五四》一书,刊行于1919年9月,是记载五四运动最早出版的一本书。书中所载,皆系编者的第一手资料。读者可以从这一本书,认清五四的真面目,体会五四的真义。亦可以了解到此一运动,与新文化运动或其他外在因素的关系。

【书摘】

一、青灯家塾忆童年

我在六岁时(光绪二十六年实足五岁)开始上学,系附读于一邻居李姓家塾。先生教我认方块字,读千字文,百家姓。因体弱多病,不久即辍学。

次年父亲与亲戚李养吾先生两家合请一位合肥王春茂先生做家庭教师,书房设在我家,伙食按月轮流供应,学生仅李家姊弟公桂、公会和我及弟保钧四人。王先生有六十多岁,随他而来的,有他的十二三岁的顽皮孙子,和二十多斤重的光滑青石球。

王先生虽精于拳术,并不教我们技击,对于我们的书本功课亦不十分严紧。每日除读书习字例行功课外,常带我们出外散步(女生除外)。沿河两岸,农田菜圃,以及市场庙宇皆是足迹常到的地方。王先生的理想中,并没有甚么叫做示范教育——使学生了解人生实际生活,多与大自然界接触。王先生的理论是不赞成年幼学生终日关在书房里如关在监狱一样,那是会闷出病来的,应当让他们多在野外散步,舒散筋骨。我那时仅是六七岁小孩子,想像力与联想力尚未十分发达,谈不上欣赏大自然的美。四壁云山,一湾秋水,并不能引起我的爱好。可是夕阳西下,牧童村歌,却也令人有点悠然神往。

王先生只教我们一年不再继续了。我在那一年中除了死记若干生字,读了一部史鉴节要外,似乎别无所获。

王先生去后,父亲单独聘请一位含山赵仲平先生来教我们兄弟二人。赵先生系上海格致书院毕业,不满四十岁,性情很和平。他另有一套教学方法。他一方面教我读经书(论语、孟子、左传),一方面订购些上海文明书局新出版的史地动植物各种小学教科书,用白杭连纸、石印、线装的本子,远较现在小学所用教本为美观。上有插图,文字浅近,最易引起阅读兴趣。在当时科举尚未废除,内地私塾采用教科书为教本,使学生能接受若干新的知识,总算开风气之先了。不过赵先生教我读经书,仍用死记的背诵方法。有时我遇着艰涩长句背诵不来,他始为我略加讲解,意义明了后,便容易读熟。我觉得过去私塾背诵方法自有它的用处,不一定就要废除。我现在对于五经四书还有一部分能够记得,是靠着当时背诵之功。不过背死书而不讲解却是一种虐政。古代希腊小学读字母用一种诗的方式,读书要有音调,这也是一种帮助背诵的方法。

那时我的祖父虽已六十多岁,他还掌理家务。关于我们兄弟的教育则由父亲照管。我们每天早晨上学前,总要到祖父床前叫一声“爹爹”。他伸出头来在我们面颊上亲一亲,每人给制钱三枚。当时物价三个制钱可以买两根油条。后来物价上涨,每天给我们的钱,也跟着调整。到了每天给我们一个铜角子时(值十个制钱),我就快要离开家庭到县城进高等小学了。祖父每日看的是《申报》,那时北京京师大学堂新创办,报纸上常载有京师大学新闻。祖父很重视这个全国最高学府,因此他常常叫我的小名问我:“X X,你将来长大时是不是要到北京进京师大学堂呢。”我总是回答说:“是,我将来长大时一定要进京师大学堂的。”他听了非常高兴。祖父是辛亥那年去世的,到了民国四年夏天,我到北京考学校,其时北京大学考期已过,我考进了国立北京工业专门学校。但我宁愿放弃工专正式生资格而跑到北京大学去做旁听生,一年后考试及格改为正科生。这固然由于我不愿学工科,也是想完成祖父的期望。

光绪二十九年我已经九岁,父亲集合本家大房、三房、五房几位伯叔及亲戚李养吾先生共同创办一所初级小学,取名养正小学。校舍借用大房的两路平房,加以改造,并添建讲堂两间及操场一个。所收学生,仅限于杨、李两家以及两家亲戚的子弟,总共不满三十人。按程度分甲乙两班,我分在甲班。校长由三叔祖鉴堂担任。教师只在外面请一位靳穆如(名铎)先生专教国文,其余科目由创办人各就所长分别担任如下:

科目 教材 担任人

修身 孝经 叠筠二伯

读经 大学、中庸、左传等 父亲

国文 古文观止、东莱博议 靳先生

历史 纲鉴易知录 月如三叔

地理 乡土地理

格致 动植物

算术 算术、珠算 子宽三叔

体操 李养吾姻长

以上除靳先生外,其余全不支薪。学校功课以经史国文为主,父亲及几位伯叔皆系科举出身,担任经史课程,当然很合适。子宽三叔的算术程度虽不深,但教授初级小学,是足够应付的。李养吾姻长是一位军官,曾带兵远征广西苗人,他教我们体操未免有点大材小用。其外大房有三位老兄味埙、仲篪、纫兰在南京两江师范读书。他们暑假回家时也尽点义务,教我们地理及格致,并教我们一点日文。

这种半新半旧式的小学,等于一种变相的家塾,也可以说是由私塾到新式学校转变中的一种过渡教育。学校虽采用班级制而仍沿用私塾式个别教学。教学方法仍是背诵式与讲述式。经书国文不仅要背诵而且要“回讲”。每星期作文一篇,每天写大字一张,小字半张,点阅《纲鉴易知录》两页。这种日常工作与在私塾时并无差异。

校内功课相当的紧,各家家长皆不愿其子弟落在人后,故督促甚严。学校教学虽不像过去欧洲耶稣会学校完全以竞争为教学原则,但是由于长辈们有争强好胜心理,因此我们同辈学生对于功课竞争甚烈,甚至因竞争而生嫉妒。

大伯幼篯在伯叔辈中年龄最长,文学亦最好。他在外做官,年老回家,闲居无事,有时为我讲些诗赋。他讲的是《唐诗三百首》和《赋学正鹄》。有一天他看见我的作文课本,向父亲说我将来可以造就,要父亲多注意培植。不意这句话竞引起几位同辈的妒心。因此我想一个人在社会上,能为人所敬爱而不为人所嫉妒,真是一件不容易的事。

学校在暑假中虽不上课,但是我们每天仍照常到学校读书写字。晚间叔伯子侄们往往聚集在学校操场上乘凉,大伯有时出对子考我们,最优者有奖品,一枝笔,一碇墨或十个铜角子。我还记得三付很好得奖的对子。

一

重帘不卷留香久

万籁无声下笔迟

二

无风灯焰直

有月竹阴寒

三

驴背不如牛背稳

马皮何用虎皮蒙

有一天本县县官陪同一位姓沈的省视学来到学校视察,翎顶辉煌,后面跟了一大群随从,这件事轰动了全乡镇教育界,也是学校开办以来一件大事。沈视学留住在校内,县官另有“行辕”。镇上一位武官每日早晨衣冠整齐到学校来向沈视学磕三个头,站起来,再打一千。这位视学先生只是拱手作答。我看了很奇怪,便问父亲,他说:“因为沈视学是一位读书人,读书人是受人尊敬的。”这句话的意思当然是在勉励我要读书。沈视学在学校住了三天就走了,临走的时候还假城隍庙戏台演说一次。讲的是劝人家父兄送子弟进学校及女子要放足。

到了光绪三十二年,学校为我们甲班生在县城办毕业会考。父亲同几位伯叔送我们去考试。雇了一只夜行船。由柘皋镇到县城要穿过巢湖,约有六十里水路。初上船时,月色甚佳,一舟容与,大家甚为高兴。等到出河口时,风雨大作,乃避人港内,住了一夜,第二天上午后始到县城。考场借用县立高等小学,国文题目就是高小大讲堂所悬横匾上的四个字——“士先器识”。我们毕业后,养正小学不久亦结束。

我在小学读了四年,这四年中,我进步之速,远非在私塾时所可比。特别是经史国文已有基础。后来升入高小及中学,关于这部分功课,颇能应付裕如,考试成绩常在优等。就是到后来进入北京大学专习中国文学,又何尝不是因为在小学时偏重文史之关系。所以小学教育最不可忽视,一切一切皆足以影响到将来。今事隔五十年,回想当时祖父对我期望之殷,父亲劳心焦思教我为学做人,其所给与我的恩惠,真是无法报答。一灯如豆,半夜书声,儿时情景,徒供回忆而已。

二、五年北大读书生活

我在养正小学毕业后,升入本县县立高等小学,读了四年,于宣统三年考入合肥庐州中学。我记得入学考试国文试题为“制礼以崇敬”,这种深奥题目实难以下笔。(到现在我还未查出此题之来源。有一次问及适之先生,他一时亦未查出下落。)我大胆的走到学校监督张子开先生面前,询问题意。这位老举人理学先生并不拒绝。我遂将他所讲的话,编凑成一篇论文,竟蒙录取。此校为李鸿章后人所创办,假旧庐阳书院为校舍。师资设备较一般私立中学水准为高。曾一度聘请安庆高等学堂监督严几道兼任本校监督,并聘有一位英国教师。民国成立后改为省立第二中学,李诚庵先生为校长,后由张琴香先生继任。学校管理甚严,学校学监与学生食住同在一起,与欧洲中等学校管理学生办法颇相似。由于我在小学国文已有了基础,因此在学校每学期考试成绩总在第二名。而陈维藩同学则包办第一名,他年龄比我长,国文程度比我好。

民国四年夏,我在合肥省立第二中学毕业,即束装北上,作升学准备。这是我初次出远门,父亲由乡间伴送我到县城。父亲于宣统年间曾以孝廉方正晋京殿试,对于途中一切情形指示甚详。由巢县搭小轮,经芜湖,乘大轮,到南京,转津浦铁路北上。同行一共四人,皆系本届毕业同学,路上相互照料,减少很多旅途上的困难。到北京时已八月中旬,我所希望投考的北京大学试期已过。遂投考国立工业专门学校,幸获录取,尚未注册人校,即听说北京大学旁听生尚有余额,于是又转入北京大学。我之所以宁愿牺牲工专正式生资格而做北大无学籍的旁听生,一由于要达成家庭要我进大学之愿望;二由于我在中小学读书,一向是偏重文史,而且那时一般学生心理,不大重视理工科,——恰与现在相反。我在一学年完毕后,由旁听生改为预科正科生。

北大预科功课甚为严紧,其教育目的在作升人大学本科之准备,所以学科方面注重语文训练及基本知识之培养。预科学长徐崇钦先生特别偏重英语,他本人就很少说中国话,因此外籍教授颇占势力。有些科目是全用英语讲授,教西洋史及演说学的便是两位英国人。西洋史是用迈尔斯《世界通史》(Myers:General History)做教本,演说学是选读短篇英文演说。这位教演说学的英国人不仅要我们背诵演说词,而且要于背诵时能表现出优良的演说姿式,很像古代希腊老师教学生读荷马史诗一样。不仅要背诵朗吟,还要表情。另外一位教英文的郭先生上课时也是用英语教学,他用的教本是Tales from Shakespeare。我是刚从内地中学毕业,英文程度很浅,因此感觉有些吃力。

那时预科国文是由沈尹默先生担任。沈兼士先生则教文字学,我们最怕沈兼士先生的考试,他常考冷僻篆字,稍不留意就有零分的危险。其外有陈百年(大齐)先生讲授哲学概论。桂邦杰先生教授地理,这位老先生善诙谐,加上一口扬州土音,说起话来,常常教人发噱。到了第二年,马幼渔(裕藻)先生教我们的国文,一年中只讲《庄子•天下》篇一篇,旁征博引,大有欧洲中世纪大学教学的作风,——专重评解“注释”,可是得益不多。

大学预科的设置,是民国元年蔡孑民先生做教育总长时所主张,到了民国十一年后始废除。我现在感觉到这个制度实有其优点。学生在大学预科有了语文及普通学科之充分准备后,升入本科时学习专门学科可以减少许多困难。中世纪欧洲大学初创立时,设有文、法、医和神学四科,而文科实系其他三科之预备科,——准备拉丁文(当时大学教学系用拉丁文)。目前我国大学成绩低落,语文程度不够是其主要原因。

民国五年底,蔡孑民先生继胡仁源先生主持北京大学,次年夏季招生,对于投考文科中国文学系的资格特放宽尺度,大学预科未毕业者,亦可投考。我见猎心喜,结果居然考取。我记得我的考试成绩是国文七十五分,文字学八十分,历史成绩最坏,平均总算及格。因此我在预科只读了两年,加上本科三年,共在北京大学读了五年。

我在北京大学本科就读,正是北大学术风气转变最剧烈的时期,这个转变的结果竟导致了全国学术思想之转变。尼克尔(John Nichal)在其所著《拜伦传》中曾说过:

“从历史上看,每值我国(英国)遭逢危急存亡的大难时,这些从大学冒出来的智慧之火,便将整个国家燃烧出一个新的生命。从威克立夫(Wycliffe)、拉替麦(Latimer)、洛克(Locke)、吉本(Gibbon)、马考莱(Macaulay)诸大家一直到目前的物理学时代止,(按指十九世纪末叶)每一时代的推动者很少是大学圈外的人。”

由此可知一个大学学术思想之转变,因而推动了全国学术思想之转变,这并非是意外之事。但是北大学术思想转变的中心是在文科,而文科的中国文学系又是新旧文学冲突之聚点。当时文言文与白话文之争论以及“以科学方法整理国故”之提倡,皆系有关文科中国文学系所发生的问题。我那时正在北大攻读中国文学,是从这个转变中经历过来,虽然我未参加新旧文学论战。当时在校师生对这个新生运动的反应,以及中文系教授派系之消长和几位重要教授的教学逸事,颇值得一述。

最初北京大学文科国学教授以桐城派文学家最占势力,到了我进北京大学的时候,马通伯(其昶)及姚仲实(永朴)、叔节(永概)兄弟这一班人皆已离去。代之而起者为余杭派,如黄季刚(侃),朱遢先(希祖)、马幼渔(裕藻)、钱玄同(夏)和沈尹默、兼士兄弟诸先生,皆系章太炎先生门弟子。蔡先生继任北大校长后,由陈独秀先生担任文科学长。当时,陈正主办《新青年》杂志。他的主张是科学与民主(赛先生与德先生)。所以他后来到底与共产党还是不能相容。不久,提倡文学革命的胡适之先生亦来北大任教,于是新派势力大增。当时北大内部师生对此项新运动,反应不一,这是一种自然的现象。在学生方面有罗家伦、康白情等所主办的《新潮》杂志是拥护新文学的;薛祥绥等所主办的《国故》,则拥护旧文学。教授方面,如章太炎先生的门弟子,亦显然分为两派。钱玄同、沈尹默是站在新的方面,黄季刚则反对新文学最力。蔡先生虽主张新旧并存,但是倾向于新的方面。