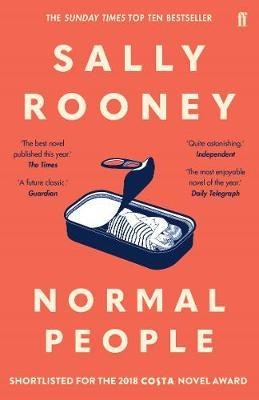

Normal People 豆瓣

8.1 (33 个评分)

作者:

Sally Rooney

Faber & Faber

2019

- 5

Connell and Marianne grow up in the same small town in the west of Ireland, but the similarities end there. In school, Connell is popular and well-liked, while Marianne is a loner. But when the two strike up a conversation - awkward but electrifying - something life-changing begins.

Normal People is a story of mutual fascination, friendship and love. It takes us from that first conversation to the years beyond, in the company of two people who try to stay apart but find they can't.

'The literary phenomenon of the decade.' - Guardian

Normal People is a story of mutual fascination, friendship and love. It takes us from that first conversation to the years beyond, in the company of two people who try to stay apart but find they can't.

'The literary phenomenon of the decade.' - Guardian