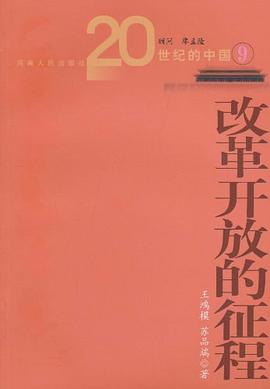

凯歌行进的时期 [图书] 豆瓣

作者:

林蕴晖

1996

- 8

《20世纪的中国6·凯歌行进的时期》内容简介:河南人民出版社组织编写出版“20世纪的中国”套书,是一件具有开拓意义的工作。这个工作将大大有助于广大干部、史学工作者和青年学习、研究我国整个二十世纪历史反正两方面的丰富经验,以便更深刻地认识和更自觉地执行党的建设有中国特色的社会主义的基本路线。《20世纪的中国6·凯歌行进的时期》是套书的第六册。林蕴晖、张弓、范守信撰写的《20世纪的中国6·凯歌行进的时期》是他们多年从事基本完成社会主义改造时期这段历史的研究和教学的成果。《20世纪的中国6·凯歌行进的时期》的特点和优点是,对历史事件和问题的来龙去脉研究得很深,资料丰富翔实,有许多新材料、新观点,可以使读者得到宝贵的知识和有益的启迪。三位学者各自抒发了自己对这段历史的看法。