随笔

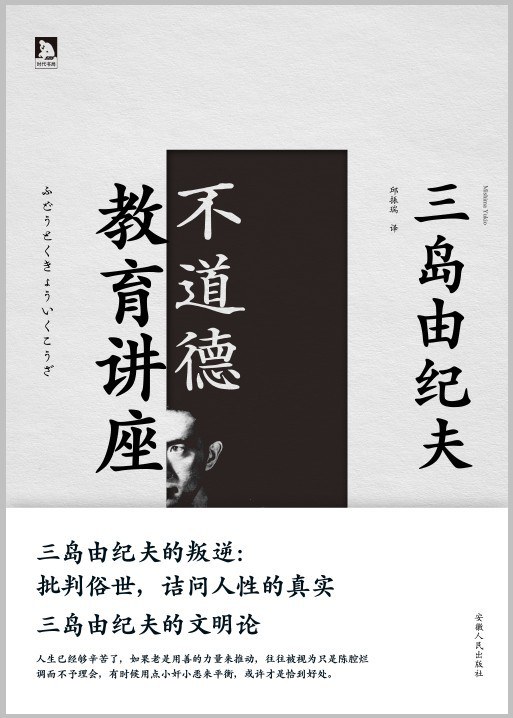

不道德教育讲座 豆瓣

作者:

[日] 三岛由纪夫

译者:

邱振瑞

安徽人民出版社

2013

- 10

“一个人的心理状态若是百分之九十九的道德加上百分之一的不道德,可是处于不定时炸弹般的危险状况;若其心理状态是百分之七十的道德加上百分之三十的不道德,可算是一般社会民众最为无害的标准。这种百分比很难从精确的数字做判断,只能说:比起百分之三十不道德的人,那些百分之一不道德的人,更加贴近犯罪的边缘。”

和陌生男人一起去酒吧的三个日本少女

十八世纪的著名小说家井原西鹤曾经写过一部《本朝二十不孝》的小说。作品内容是仿中国知名的“二十四孝”,可里面讲述的全是些不孝的故事。大体说来,那些老掉牙的孝行美谈,不仅读来无趣,又多半矫情浮夸,让人感觉别扭;因此,一旦出现大逆不孝的夸张故事,反倒倍感阅读的趣味。此外,更可让原本觉得自己不孝的读者发现,书中人物的不孝行径自己根本望尘莫及,于是便激发出“咦,原来不孝子居然人外有人、技高~筹咧”的奇妙感受。相较之下,自己就显得对父母十分孝顺了。

所谓孝顺之始,应由子女由衷发自内心。从此角度看来,这样的书也算功德无量了。我之所以仿照时下倡导的“道德教育”,大胆开设这个“不道德教育讲座”,也是想参照井原西鹤的大胆尝试,来个东施效颦。

以上是无聊的开场白,咱们言归正传吧。

和陌生男人一起去酒吧的三个日本少女

十八世纪的著名小说家井原西鹤曾经写过一部《本朝二十不孝》的小说。作品内容是仿中国知名的“二十四孝”,可里面讲述的全是些不孝的故事。大体说来,那些老掉牙的孝行美谈,不仅读来无趣,又多半矫情浮夸,让人感觉别扭;因此,一旦出现大逆不孝的夸张故事,反倒倍感阅读的趣味。此外,更可让原本觉得自己不孝的读者发现,书中人物的不孝行径自己根本望尘莫及,于是便激发出“咦,原来不孝子居然人外有人、技高~筹咧”的奇妙感受。相较之下,自己就显得对父母十分孝顺了。

所谓孝顺之始,应由子女由衷发自内心。从此角度看来,这样的书也算功德无量了。我之所以仿照时下倡导的“道德教育”,大胆开设这个“不道德教育讲座”,也是想参照井原西鹤的大胆尝试,来个东施效颦。

以上是无聊的开场白,咱们言归正传吧。

上课记 豆瓣

8.0 (39 个评分)

作者:

王小妮

中国华侨出版社

2011

这是一本难得一见的“教后感”结集,它记录了来自城市、更来自农村的“90后”一代大学生彷徨、躁动又不失纯真的日常生活和思考。其中不仅收录了2006至2010这五年间,王小妮在海南大学人文学院开设影视写作课程期间的教学笔记,还摘选了部分学生作业和邮件。作为一位诗人,王小妮有更为敏锐的心思,去反思自己在教学过程中的种种经验,也耐心观察着年轻学生们的精神和思考状态。她深深地理解学生们的焦虑:“面对现实,批评今天的大学生太急功近利是最无力和最不人性的。如果他们不焦急,不知道养活自己和改变父母的生活,反而有问题。”她反对学生们使用僵化的“好词好句”,让他们用自己的方言去朗读诗歌、表演小品,唤醒最亲切鲜活也最原初的感觉。她尤其关注那些出身底层和农村的学生,提醒他们自己的经历就是一个宝库,不必急于洗去自己身上的“土气”。王小妮的文字,让我们在这个喧嚣的时代,重新想起“理想主义”这个几乎被遗忘、又被误读无数的词汇。

读库1403 豆瓣

7.3 (6 个评分)

作者:

张立宪

2014

- 6

本辑《读库》一共包含九篇文章,《托口遗梦》,《稻米歌》,《咱们学生》,《撂地卖艺》,《秋风秋雨》,《六朝遗石》,《“一扫米英之色!”》,《边裁囧境》以及《办你的学习班》。

托口水电站是湖南省在建水电站中规模最大、建期最长、移民最集中的一座。如今水电站已经建成蓄水,托口,这个因沅水流过而生的千年古镇,已永沉江底。从2009年起,旷惠民开始拍摄托口古镇的搬迁与消亡,用相机记录下古老生活方式的破碎、繁华河街集市的衰落、众多豪宅大院和宗祠庙宇的破败,以及那些即将消失的文化与习俗,追寻少年时代的记忆,留下了一批珍贵的影像。《托口遗梦》选登了其中六十幅图片。

《稻米歌》是绿妖继《果蔬吟》之后的第二篇台湾现代农业考察笔记。因为粮食的特殊性,为保持粮价稳定,粮食采取特许经营制,粮商需进行登记并取得牌照。因此,相比于台湾的蔬果有多种销售渠道,稻米的销售渠道相对单一;同时人们消费习惯的改变也加剧了稻农的困境。稻农在通往现代化的瓶颈中挣扎,在政策失灵之地,自行寻求新的出路。

艾苓是姜淑梅老太太的女儿,也是老太太的写作老师。她在绥化学院上学毕业,然后又回来工作,《咱们学生》里讲了一些她接触的年轻学生的事。

张永熙先生艺名张宝康,出生于民国十一年(1922年),师从赵少舫,跟随师父及诸多相声前辈行走全国各地鬻艺为生。《撂地卖艺》是由他口述,吕海云整理的。他说,拿笸箩收钱也有规矩,手心朝下,中指食指在内,三指在外,因为手心朝上就成了要饭了,我们凭本事吃饭,卖艺并不是乞讨。

时代的悲情、忧伤,个人生活的苦闷、彷徨,加上天性的刚猛、好强,共同锻造出独一无二的秋瑾。她好像横空出世,实则早有伏笔,其来有自。王鹤的《秋风秋雨》带我们再次回顾了这位鉴湖女侠。

魏晋南北朝时期中国古建筑最精华之遗存,可以扼要概括为北朝石窟与南朝陵墓,二者一北一南、遥相辉映。比之北方石窟遗存的浩浩荡荡,南方的六朝遗存却是稀若星凤。然而这些荒冢遗石,不论是神道石兽、石柱、石碑,或是地下墓室,皆有众多极富趣味的话题可供讨论,包括其在中国建筑史中的渊源与流变,乃至于同欧洲、西亚、印度古代建筑及雕刻之关联,不一而足,十分耐人寻味。王南在《六朝遗石》里详尽地做了这样的比较。

日本对于英语这种外来语的抵制运动,开始于中国抗日战争爆发以后的1940年左右,当时英美等国对中国政府的支持,引起了日本国内“爱国组织”的反弹和憎恶。从这一时期开始,日本国内开始涌现出一种对外来文化,尤其是英美文化的排斥风潮。章骞在《“一扫米英之色!”》中列举了一些例子,希望让大家了解到战时日本社会上的些许意味。

足球作为世界第一运动,不仅有无限的精彩,也有无休止的争议。足球裁判以同样的衣着和运动量毫无违和感地融入比赛,更有大把的机会可以上蹿一线成为故事的主人公。咏鹏在《边裁囧境》跟我们说了说裁判到底会面临怎样的窘境。

托口水电站是湖南省在建水电站中规模最大、建期最长、移民最集中的一座。如今水电站已经建成蓄水,托口,这个因沅水流过而生的千年古镇,已永沉江底。从2009年起,旷惠民开始拍摄托口古镇的搬迁与消亡,用相机记录下古老生活方式的破碎、繁华河街集市的衰落、众多豪宅大院和宗祠庙宇的破败,以及那些即将消失的文化与习俗,追寻少年时代的记忆,留下了一批珍贵的影像。《托口遗梦》选登了其中六十幅图片。

《稻米歌》是绿妖继《果蔬吟》之后的第二篇台湾现代农业考察笔记。因为粮食的特殊性,为保持粮价稳定,粮食采取特许经营制,粮商需进行登记并取得牌照。因此,相比于台湾的蔬果有多种销售渠道,稻米的销售渠道相对单一;同时人们消费习惯的改变也加剧了稻农的困境。稻农在通往现代化的瓶颈中挣扎,在政策失灵之地,自行寻求新的出路。

艾苓是姜淑梅老太太的女儿,也是老太太的写作老师。她在绥化学院上学毕业,然后又回来工作,《咱们学生》里讲了一些她接触的年轻学生的事。

张永熙先生艺名张宝康,出生于民国十一年(1922年),师从赵少舫,跟随师父及诸多相声前辈行走全国各地鬻艺为生。《撂地卖艺》是由他口述,吕海云整理的。他说,拿笸箩收钱也有规矩,手心朝下,中指食指在内,三指在外,因为手心朝上就成了要饭了,我们凭本事吃饭,卖艺并不是乞讨。

时代的悲情、忧伤,个人生活的苦闷、彷徨,加上天性的刚猛、好强,共同锻造出独一无二的秋瑾。她好像横空出世,实则早有伏笔,其来有自。王鹤的《秋风秋雨》带我们再次回顾了这位鉴湖女侠。

魏晋南北朝时期中国古建筑最精华之遗存,可以扼要概括为北朝石窟与南朝陵墓,二者一北一南、遥相辉映。比之北方石窟遗存的浩浩荡荡,南方的六朝遗存却是稀若星凤。然而这些荒冢遗石,不论是神道石兽、石柱、石碑,或是地下墓室,皆有众多极富趣味的话题可供讨论,包括其在中国建筑史中的渊源与流变,乃至于同欧洲、西亚、印度古代建筑及雕刻之关联,不一而足,十分耐人寻味。王南在《六朝遗石》里详尽地做了这样的比较。

日本对于英语这种外来语的抵制运动,开始于中国抗日战争爆发以后的1940年左右,当时英美等国对中国政府的支持,引起了日本国内“爱国组织”的反弹和憎恶。从这一时期开始,日本国内开始涌现出一种对外来文化,尤其是英美文化的排斥风潮。章骞在《“一扫米英之色!”》中列举了一些例子,希望让大家了解到战时日本社会上的些许意味。

足球作为世界第一运动,不仅有无限的精彩,也有无休止的争议。足球裁判以同样的衣着和运动量毫无违和感地融入比赛,更有大把的机会可以上蹿一线成为故事的主人公。咏鹏在《边裁囧境》跟我们说了说裁判到底会面临怎样的窘境。

文茜的百年驿站 豆瓣

作者:

陈文茜

中信出版社

2012

- 10

◇李敖亲自作序,刘若英、小S诚心推荐:爱你愈深的人,了解时代愈深,也愈愿意宽恕这一切。

◇“此书为我早逝的外婆而写。她早已远离,但从未于我的记忆中消失,我总是想着她。

想着她。

三十七年来,我把她离开我之后的一切,一直带在身边。

三十七年来,毫无遗漏。”

◇《文茜的百年驿站》透过陈文茜沉淀半生的私人记忆,与文茜一起纪念那些过去的人,那个过去的时代,那个时代 衍生的各种人生 故事。

文茜的笔下,是那些献身时代、沉默不语的“父祖辈”;

和她有过数面之缘或神交已久的名流贤达;

重情重义、英年早逝的友人;

在天灾面前坚守着自己的土地与信仰的普通民众;

风云变幻中令人嗟叹与凝思的历史人物。

通过这一个个鲜活生动的人物,勾勒出大时代中悲剧的家庭和个人的身世记忆,映照出一个流离时代的初始与终结。

◇“我想书写,纸是我一生永恒不变的恋人。它让我尽情地抒发心中的悲或乐;但纸太白,而我心中的墨太轻。”

此书是文茜献给逝去外婆的礼物;其中《当母爱没有名字时》是大陆版新添文章,成为陈文茜多年来唯一关于自己母亲的创作,写下对母亲迟到了37年的真情告白。这是陈文茜首次披露自己内心最深处的创痛,她今日的“得到”,源于一路以来的“放下”。

◇“此书为我早逝的外婆而写。她早已远离,但从未于我的记忆中消失,我总是想着她。

想着她。

三十七年来,我把她离开我之后的一切,一直带在身边。

三十七年来,毫无遗漏。”

◇《文茜的百年驿站》透过陈文茜沉淀半生的私人记忆,与文茜一起纪念那些过去的人,那个过去的时代,那个时代 衍生的各种人生 故事。

文茜的笔下,是那些献身时代、沉默不语的“父祖辈”;

和她有过数面之缘或神交已久的名流贤达;

重情重义、英年早逝的友人;

在天灾面前坚守着自己的土地与信仰的普通民众;

风云变幻中令人嗟叹与凝思的历史人物。

通过这一个个鲜活生动的人物,勾勒出大时代中悲剧的家庭和个人的身世记忆,映照出一个流离时代的初始与终结。

◇“我想书写,纸是我一生永恒不变的恋人。它让我尽情地抒发心中的悲或乐;但纸太白,而我心中的墨太轻。”

此书是文茜献给逝去外婆的礼物;其中《当母爱没有名字时》是大陆版新添文章,成为陈文茜多年来唯一关于自己母亲的创作,写下对母亲迟到了37年的真情告白。这是陈文茜首次披露自己内心最深处的创痛,她今日的“得到”,源于一路以来的“放下”。

依然如旧的月色 豆瓣

作者:

茅海建

生活·读书·新知三联书店

2014

- 1

本小书里陈放着一些自以为比较随意

或论旨不那么学术化的文字

大多数篇章,写作时并没有认真的计划

更缺乏整体的谋篇布局,或仅是一些内心的感受

而其中的许多想法

当时就没有去深思,事后也没有去反思

尽管自以为书中的文字(姑且冒称为“学术随笔集”)

已经相对轻松

但对我这种长期在学术规范中生活生长生存的人

读者似不必抱有太大的希望

一些篇章的论旨或写作方式,仍是半学术的,或纯学术的

最初编集时脑中闪现的题目,叫做《那些人与那些事》

但到临了,才突然发现撞车

夜深人静,月亮一次次飘出云层

让我忽然有了一阵阵轻微的感动

“那些人与那些事”,不过就是些故人旧事

岁月如风,情景不再

在这个千变万化的近代中国与当代世界

还有什么是恒久不变、又可让读书人心常相守?

或许就有这眼面前依然如旧的月色

多少年,多少地,多少人,所享有的,应该是同样的

——茅海建

或论旨不那么学术化的文字

大多数篇章,写作时并没有认真的计划

更缺乏整体的谋篇布局,或仅是一些内心的感受

而其中的许多想法

当时就没有去深思,事后也没有去反思

尽管自以为书中的文字(姑且冒称为“学术随笔集”)

已经相对轻松

但对我这种长期在学术规范中生活生长生存的人

读者似不必抱有太大的希望

一些篇章的论旨或写作方式,仍是半学术的,或纯学术的

最初编集时脑中闪现的题目,叫做《那些人与那些事》

但到临了,才突然发现撞车

夜深人静,月亮一次次飘出云层

让我忽然有了一阵阵轻微的感动

“那些人与那些事”,不过就是些故人旧事

岁月如风,情景不再

在这个千变万化的近代中国与当代世界

还有什么是恒久不变、又可让读书人心常相守?

或许就有这眼面前依然如旧的月色

多少年,多少地,多少人,所享有的,应该是同样的

——茅海建

读不尽的有形历史 豆瓣

作者:

葛剑雄

岳麓书社

2009

- 5

《读不尽的有形历史》一书是葛剑雄先生的游记,内中收录了:《冈仁波齐——神山的召唤》、《真正的归宿——访胡志明出生地》、《感受时空——格林尼治天文台随想》、《天方夜谭中的古村差一点错过——途经阿伊·本·哈杜堡村》、《千年奇迹的奥秘——访圣凯瑟琳修道院》等文章。《读不尽的有形历史》是曾任复旦大学中国历史地理研究所、历史地理研究中心主任,现任复旦大学图书馆馆长,教育部社会科学委员会委员、学风建设委员会副主任,中国地理学会历史地理专业委员会主任,中国秦汉史研究会副会长,中国史学会理事,上海市历史学会副会长,国际地圈生物圈中国委员会委员,国际历史人口委员会委员的葛剑雄先生的游记。

读库1405 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

张立宪 主编

新星出版社

2014

- 11

本辑《读库》一共包含十篇文章,《告别演出》,《回城》,《纽卡斯尔的中国水手》,《半亩山池半壁天》,《1936年以前的肖》,《我自聊斋来》,《禁忌之盐》,《鹤的四季》,《改地名》以及《囊云、贡云与锁云》。

二十年前李白滔从一所财经大学经济贸易专业毕业,到一所高校当老师, 最近几年高校的现实情况改变,2013年9月,她决定转岗为行政人员。给两百零一名大二的学生教授“专业英语课”成了她的最后一次授课,她决定用“读一本书,写一份读书报告”来作为课程考核的方式。课程结束,她收到了全部的作业。她说,这种评定成绩的过程让她很有感触,使他更真切地了解了她的学生和大学。把这一切写下来,记录此次谢幕演出,记录终结的教师生涯,记录这些学生,也记录她的大学。

《回城》里,作者大力记述了在南疆阿克苏的上海知青们回城的经历。他们在十几岁时意气风发地搭上去新疆的列车,已经把新疆当作家园,忽然又记起了黄浦江畔,记起了自己原来是个上海人,人到中年时又不惜变卖家当返回上海。大力采访了很多人,他们中有自己踏上回家归途的,有的让儿女替自己完成还乡梦,回到上海后遭遇种种问题,为生活奔波各自谋生。

1881年,丁汝昌等人远赴英伦,去纽卡斯尔接中国政府从阿姆斯特朗厂订造的当时最先进的两艘巡洋舰。北洋水师军官池仲祐作为丁汝昌的幕僚随行,在《西行日记》里描述了这一路的见闻以及他自己的一段奇特异国之缘。这批北洋水师水兵里有几名中国水手以身殉职,埋葬于纽卡斯尔的圣约翰公墓,百年之后,萨苏的朋友邓新力去到现场,发现这些墓碑宛在。《纽卡斯尔的中国水手》里展示了几张珍贵的照片。

园林是一种有生命的综合性的艺术,内容丰富,建筑、山水、花木均是其不可分割的要素,只要疏于保养,很容易就会出现花木枯死、水池干涸乃至假山坍塌、建筑倾圮的情况相对而言,一座园林远比一幢单纯的建筑乃至一个建筑群更加难以长期保存。建于清朝初年的半亩园可算是近三百年北京旧城建筑的一个缩影,早年历经坎坷,道光年间在麟庆的手中得以再次兴盛,独领风骚数十年,之后日渐走向衰落,新中国成立后收归国有,最终没能逃脱冷落和毁灭的命运。贾珺在《半亩山池半壁天》详细描绘了这座花园在鼎盛时期的整体园林布局和室内收藏,记录下它的前世今生。

《1936年以前的肖》里,庄加逊为我们讲述了苏联时期最著名的作曲家肖斯塔科维奇的传奇人生与创作生涯,同时也展现了同时代苏联文艺创作的环境。

继在《读库0903》中《浮生旧梦说隋唐》里梳理“说唐”的各种版本连环画后,蔡小容这次带来了《我自聊斋来》,十五个故事,有人有妖、有鬼有仙、还有奇女子和呆道士……蔡老师发动各地连友,为故事找到了合适的小人书版本,挑选配图,以飨读者。

前一期《读库》里《破裂的沙漏》,洪韵梳理的电子游戏中的非线性叙事。这一期,他又带来了《禁忌之盐》,探讨暴力元素与游戏产业的关系。

吕妍的《鹤的四季》里介绍了几种鹤的栖息、迁徙与存亡,在它们迁徙经过的地方,人类能否与其友善相处,对它们的生存非常重要。

二十年前李白滔从一所财经大学经济贸易专业毕业,到一所高校当老师, 最近几年高校的现实情况改变,2013年9月,她决定转岗为行政人员。给两百零一名大二的学生教授“专业英语课”成了她的最后一次授课,她决定用“读一本书,写一份读书报告”来作为课程考核的方式。课程结束,她收到了全部的作业。她说,这种评定成绩的过程让她很有感触,使他更真切地了解了她的学生和大学。把这一切写下来,记录此次谢幕演出,记录终结的教师生涯,记录这些学生,也记录她的大学。

《回城》里,作者大力记述了在南疆阿克苏的上海知青们回城的经历。他们在十几岁时意气风发地搭上去新疆的列车,已经把新疆当作家园,忽然又记起了黄浦江畔,记起了自己原来是个上海人,人到中年时又不惜变卖家当返回上海。大力采访了很多人,他们中有自己踏上回家归途的,有的让儿女替自己完成还乡梦,回到上海后遭遇种种问题,为生活奔波各自谋生。

1881年,丁汝昌等人远赴英伦,去纽卡斯尔接中国政府从阿姆斯特朗厂订造的当时最先进的两艘巡洋舰。北洋水师军官池仲祐作为丁汝昌的幕僚随行,在《西行日记》里描述了这一路的见闻以及他自己的一段奇特异国之缘。这批北洋水师水兵里有几名中国水手以身殉职,埋葬于纽卡斯尔的圣约翰公墓,百年之后,萨苏的朋友邓新力去到现场,发现这些墓碑宛在。《纽卡斯尔的中国水手》里展示了几张珍贵的照片。

园林是一种有生命的综合性的艺术,内容丰富,建筑、山水、花木均是其不可分割的要素,只要疏于保养,很容易就会出现花木枯死、水池干涸乃至假山坍塌、建筑倾圮的情况相对而言,一座园林远比一幢单纯的建筑乃至一个建筑群更加难以长期保存。建于清朝初年的半亩园可算是近三百年北京旧城建筑的一个缩影,早年历经坎坷,道光年间在麟庆的手中得以再次兴盛,独领风骚数十年,之后日渐走向衰落,新中国成立后收归国有,最终没能逃脱冷落和毁灭的命运。贾珺在《半亩山池半壁天》详细描绘了这座花园在鼎盛时期的整体园林布局和室内收藏,记录下它的前世今生。

《1936年以前的肖》里,庄加逊为我们讲述了苏联时期最著名的作曲家肖斯塔科维奇的传奇人生与创作生涯,同时也展现了同时代苏联文艺创作的环境。

继在《读库0903》中《浮生旧梦说隋唐》里梳理“说唐”的各种版本连环画后,蔡小容这次带来了《我自聊斋来》,十五个故事,有人有妖、有鬼有仙、还有奇女子和呆道士……蔡老师发动各地连友,为故事找到了合适的小人书版本,挑选配图,以飨读者。

前一期《读库》里《破裂的沙漏》,洪韵梳理的电子游戏中的非线性叙事。这一期,他又带来了《禁忌之盐》,探讨暴力元素与游戏产业的关系。

吕妍的《鹤的四季》里介绍了几种鹤的栖息、迁徙与存亡,在它们迁徙经过的地方,人类能否与其友善相处,对它们的生存非常重要。

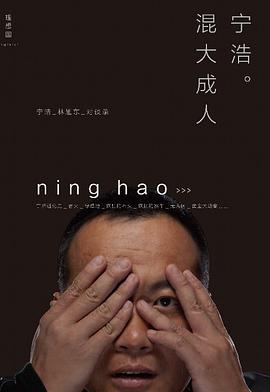

混大成人 豆瓣

作者:

宁浩

广西师范大学出版社

2012

- 4

宁浩好久不见!

宁浩首次出书,关于《疯狂的石头》,关于上映无期的《无人区》,关于青春与成长,甚至关于宇宙和生命……

关于宁浩我们所知道的:

2006年,小成本作品《疯狂的石头》横空出世,引起广泛关注,成为年度话题电影,并获得多项大奖。。

2009年,《疯狂的赛车》以一千万投资成本,取得过亿的票房成绩,三十二岁的宁浩成为继张艺谋、陈凯歌、冯小刚之后第四位迈入亿元俱乐部的内地导演。

我们不知道的是:

少年宁浩热爱画画,报考大学才发现自己色弱;

读中专时,瞧不起学习影视制作的同学,读大专时却阴差阳错进了这一行;

拍摄MV得心应手之时,为了去心结报考北京电影学院,读的却是图片摄影专业。

《疯狂的石头》灵感,竟来自宁浩与人合租房子的经历;《疯狂的赛车》票房破亿,在创作上却并不能令宁浩满意;《无人区》曾考虑请刘德华出演,结局也许会大为不同……

宁浩首次以文字的形式阐释他的电影理念,讲述他的成长历程和《疯狂的石头》等电影背后的故事,电影专家林旭东参与对谈,收录有宁浩从未公开发表的画作和相关剧照,这是迄今为止,对宁浩及其作品最权威也是最详尽的解读。

“对于严格的创作者来说,没有思考的东西是不能拿出来的。”

“我心目中的电影,影像本身所传递和暗示的意义远远大于视觉冲击力所形成的意义。”

“平常聊天也有人问,宁浩你所有的作品当中,有没有一个共同主题?我说除了《绿草地》以外,所有的都在谈一个东西,就是欲望。”

——宁浩

宁浩首次出书,关于《疯狂的石头》,关于上映无期的《无人区》,关于青春与成长,甚至关于宇宙和生命……

关于宁浩我们所知道的:

2006年,小成本作品《疯狂的石头》横空出世,引起广泛关注,成为年度话题电影,并获得多项大奖。。

2009年,《疯狂的赛车》以一千万投资成本,取得过亿的票房成绩,三十二岁的宁浩成为继张艺谋、陈凯歌、冯小刚之后第四位迈入亿元俱乐部的内地导演。

我们不知道的是:

少年宁浩热爱画画,报考大学才发现自己色弱;

读中专时,瞧不起学习影视制作的同学,读大专时却阴差阳错进了这一行;

拍摄MV得心应手之时,为了去心结报考北京电影学院,读的却是图片摄影专业。

《疯狂的石头》灵感,竟来自宁浩与人合租房子的经历;《疯狂的赛车》票房破亿,在创作上却并不能令宁浩满意;《无人区》曾考虑请刘德华出演,结局也许会大为不同……

宁浩首次以文字的形式阐释他的电影理念,讲述他的成长历程和《疯狂的石头》等电影背后的故事,电影专家林旭东参与对谈,收录有宁浩从未公开发表的画作和相关剧照,这是迄今为止,对宁浩及其作品最权威也是最详尽的解读。

“对于严格的创作者来说,没有思考的东西是不能拿出来的。”

“我心目中的电影,影像本身所传递和暗示的意义远远大于视觉冲击力所形成的意义。”

“平常聊天也有人问,宁浩你所有的作品当中,有没有一个共同主题?我说除了《绿草地》以外,所有的都在谈一个东西,就是欲望。”

——宁浩

小鱼的幸福 豆瓣

Le bonheur des petits poissons

作者:

[比利时] 李克曼

译者:

杨年熙

2014

- 8

《小鱼的幸福》这本小集子汇集了李克曼在法国《文学》、《读书》等刊物上发表的杂文,主题涉及文学、文化、艺术现象等,书名则来自《庄子》中“子非鱼,安知鱼之乐”的著名辩论。这些随笔文字常常妙语连珠,警句连篇,充满哲思和幽默感,随时抖落出令人捧腹的掌故。李克曼特别推崇道家无为的生活态度,讽刺快节奏的美国式生活方式;他赞赏中国绘画中的留白,以此分析文学名著中爱欲描写“少即是多”的处理方法;而对于写作与阅读,他更是信手拈来许多文学掌故,来说明文学是一个想象力游戏,其无用性正是文学的最大功用。

读库0801 豆瓣

8.0 (8 个评分)

作者:

张立宪

新星出版社

2008

- 3

目录

耿谆的家与国 张 钧

“天地之大德曰生”

张謇和大生集团的命运 傅国涌

也是读书种子,也是江湖伶伦 解玺璋

胡同今昔 图、摄:况 晗

文:陆 元

用铅笔和推土机赛跑 丁 杨

祥德路二弄 达奇珍

经度之战 袁 越

割裂的真实 李树波

子年记忆 影像志

九十四岁的耿谆老人与“花冈”这个日本地名紧密相连。

抗战期间,耿谆被俘后在这里做过将近一年的劳工。1945年6月30日深夜,因不堪忍受欺辱虐待,身为大队长的耿谆率领七百多名中国劳工举行暴动。在日本军警的镇压下,暴动最终失败。抗战胜利后,这一事件的日本肇事者被远东国际军事法庭判罪,这是唯一一例被国际法庭判为战争犯罪的迫害中国劳工案件,也是在第二次世界大战期间在日本本土发生的唯一一次中国劳工集体暴动。

花冈暴动五十年后,耿谆又与其他十一名花冈暴动幸存者一起,把当年迫害中国劳工的鹿岛组告上了日本东京地方法院。被中国媒体称为“中国民间对日索赔第一案”。经过长达五年多的诉讼,最后案件以鹿岛组与原告的庭外和解告终。因为和解中根本没有满足原告提出的“谢罪、建纪念馆和赔偿”三项要求,耿谆拒绝在和解书上签字,并拒绝领取鹿岛组发放的和解金。

如今,耿谆老人安详地生活在河南老家。

《耿谆的家与国》一文作者两度从北京赶赴河南襄城,却把目光的焦点有意投向了那些有影响事件的背后。对这位老人来说,在“花冈暴动”、“花冈索赔案”这些耀眼事件之外,还有着太漫长的幽暗岁月,它们默默地流淌在那些重大事件的光影里,静静地等待有人来涉足。

我们的目光过多地投射在政治人物、文化人物身上,却很少关注实业界人士。“在读史的过程中,我渐渐感到,我们以往几乎完全忽略了实业家对社会的贡献,和他们的情怀、追求。”傅国涌先生有感于此,萌生了一个新的念头,下工夫去追寻中国实业家的本土传统。

他想找到现代工商业真正的根,这个根不在辉煌一时的晋商、徽商身上,不在红顶商人胡雪岩身上,他们只是传统商人,这个根也不在盛宣怀、唐廷枢等人身上,他们或是官商,或是买办,这个根在开创出民营企业新天地的张謇及荣氏兄弟身上,在穆藕初、范旭东、卢作孚这些人身上,他们代表了近代的方向,他们留下了许多值得珍视的传统,哪怕是他们当年失败的教训,也为今天提供了很好的参照。

他的这一系列将陆续刊发在《读库》上,《张謇和大生集团的命运》是其第一篇。

提起翁偶虹,现在知道他的人恐怕不多。翁先生一生从事编剧生涯,据说,在当下经常上演的剧目中,翁剧超过了三分之一,如《红灯记》、《大闹天宫》、《将相和》、《野猪林》等,以及被剧界尊为经典的《锁麟囊》。

江青曾把翁先生称之为“旧式文人”。解玺璋先生上世纪八十年代初进《北京晚报》工作,编辑“五色土”副刊,得以与翁偶虹先生结识,便领略了他的“旧式文人”气派。

翁先生曾写过一篇《我的自志铭》,交给解玺璋在“五色土”副刊上发表:

也是读书种子,

也是江湖伶伦,

也曾粉墨涂面,

也曾朱墨为文。

甘做花虱于菊圃,

不厌蠹鱼于书林。

书破万卷,

只青一衿,

路行万里,

未薄层云。

宁俯首于花鸟,

不折腰于缙绅。

步汉卿而无珠帘之影,

仪笠翁而无玉堂之心。

看破实未破,

作几番闲中忙叟;

未归反有归,

为一代今之古人!

江西人况晗在南京上完大学,来到北京工作,喜欢上了北京的胡同。他用宽线条铅笔画为表现形式,一画就是十八年。为那些消失的胡同在纸上重新构筑了另一重安身之所。在老屋、木窗、石门墩、杂货店、蜂窝煤和爬山虎的斑驳光影中,关于胡同的碎片在铅笔线条的堆叠中昔日重现。

一条一条的胡同消失得太快,他用铅笔和推土机赛跑。

况晗老师在筹划出版他的一本新书,名曰《胡同今昔》,四处找出版社谋求出版。里面是他用铅笔画下的胡同的昔日情景,以及他最近又跑到曾画过的原址去拍的照片。为了对比鲜明,他在拍照片的角度上特别注意和画画的视角一致。

看到这本书的打印清样后,我求况晗老师允许在《读库》上撮其精要刊发。这一主题占据了《读库0801》将近七十页的篇幅。我还特地尝试了三折页的装订方式,想更好地展现其作品的风貌,但最终效果仍不让人满意。

就在《读库0801》付梓之际,我接到况晗老师电话。他说,原来与他接洽的出版社突然打消了出版意向,这本书的命运又成为遥遥无期的未知之数。

《胡同今昔》记录的是建筑的消失,街道的消失,风景的消失,而《祥德路二弄》一文,记录的则是一种生活方式的消失。上海的弄堂生活,细致入微而又栩栩如生地浮现在达奇珍老师的笔下,更为难得的是,她记录的是那种生活被消灭的过程。

《经度之战》是袁越继刊发在《读库0702》上的《LSD简史》之后的又一力作。

无论是用指南针指南,还是测量天体高度,都能够测量出航行所在的纬度。而经度就不同了,没有任何天体能够用来直观地显示经度的差异,于是,古代的航海只能沿着海岸线走,否则等待船员的就是死亡。

两个几乎同时被提出来的方法开始了一场争夺经度的战争。这场战争过程曲折离奇,战况惊心动魄,不亚于任何一个优秀小说家编出来的惊险故事。这个故事背后折射出来的关于人类科技发展的经验教训,更是值得后人玩味。

“甲子”系列是中央电视台“见证·影像志”栏目制作的专题片,以农历纪年为时间线索,上溯前五个年度,于每年春节播出,计划用十二年时间,整合出近六十年的中国民生画卷。

如今这套专题片已完成了五辑,其中《戌年记忆》的文稿刊于《读库0602》,《亥年记忆》刊于《读库0701》,《申年记忆》和《酉年记忆》则整理发表在《读库0800》上。今年推出的《子年记忆》刊于本辑,屈指算来,该专题片已经回溯了四分之一世纪的光阴。

本辑藏书票由徐累先生绘制。

耿谆的家与国 张 钧

“天地之大德曰生”

张謇和大生集团的命运 傅国涌

也是读书种子,也是江湖伶伦 解玺璋

胡同今昔 图、摄:况 晗

文:陆 元

用铅笔和推土机赛跑 丁 杨

祥德路二弄 达奇珍

经度之战 袁 越

割裂的真实 李树波

子年记忆 影像志

九十四岁的耿谆老人与“花冈”这个日本地名紧密相连。

抗战期间,耿谆被俘后在这里做过将近一年的劳工。1945年6月30日深夜,因不堪忍受欺辱虐待,身为大队长的耿谆率领七百多名中国劳工举行暴动。在日本军警的镇压下,暴动最终失败。抗战胜利后,这一事件的日本肇事者被远东国际军事法庭判罪,这是唯一一例被国际法庭判为战争犯罪的迫害中国劳工案件,也是在第二次世界大战期间在日本本土发生的唯一一次中国劳工集体暴动。

花冈暴动五十年后,耿谆又与其他十一名花冈暴动幸存者一起,把当年迫害中国劳工的鹿岛组告上了日本东京地方法院。被中国媒体称为“中国民间对日索赔第一案”。经过长达五年多的诉讼,最后案件以鹿岛组与原告的庭外和解告终。因为和解中根本没有满足原告提出的“谢罪、建纪念馆和赔偿”三项要求,耿谆拒绝在和解书上签字,并拒绝领取鹿岛组发放的和解金。

如今,耿谆老人安详地生活在河南老家。

《耿谆的家与国》一文作者两度从北京赶赴河南襄城,却把目光的焦点有意投向了那些有影响事件的背后。对这位老人来说,在“花冈暴动”、“花冈索赔案”这些耀眼事件之外,还有着太漫长的幽暗岁月,它们默默地流淌在那些重大事件的光影里,静静地等待有人来涉足。

我们的目光过多地投射在政治人物、文化人物身上,却很少关注实业界人士。“在读史的过程中,我渐渐感到,我们以往几乎完全忽略了实业家对社会的贡献,和他们的情怀、追求。”傅国涌先生有感于此,萌生了一个新的念头,下工夫去追寻中国实业家的本土传统。

他想找到现代工商业真正的根,这个根不在辉煌一时的晋商、徽商身上,不在红顶商人胡雪岩身上,他们只是传统商人,这个根也不在盛宣怀、唐廷枢等人身上,他们或是官商,或是买办,这个根在开创出民营企业新天地的张謇及荣氏兄弟身上,在穆藕初、范旭东、卢作孚这些人身上,他们代表了近代的方向,他们留下了许多值得珍视的传统,哪怕是他们当年失败的教训,也为今天提供了很好的参照。

他的这一系列将陆续刊发在《读库》上,《张謇和大生集团的命运》是其第一篇。

提起翁偶虹,现在知道他的人恐怕不多。翁先生一生从事编剧生涯,据说,在当下经常上演的剧目中,翁剧超过了三分之一,如《红灯记》、《大闹天宫》、《将相和》、《野猪林》等,以及被剧界尊为经典的《锁麟囊》。

江青曾把翁先生称之为“旧式文人”。解玺璋先生上世纪八十年代初进《北京晚报》工作,编辑“五色土”副刊,得以与翁偶虹先生结识,便领略了他的“旧式文人”气派。

翁先生曾写过一篇《我的自志铭》,交给解玺璋在“五色土”副刊上发表:

也是读书种子,

也是江湖伶伦,

也曾粉墨涂面,

也曾朱墨为文。

甘做花虱于菊圃,

不厌蠹鱼于书林。

书破万卷,

只青一衿,

路行万里,

未薄层云。

宁俯首于花鸟,

不折腰于缙绅。

步汉卿而无珠帘之影,

仪笠翁而无玉堂之心。

看破实未破,

作几番闲中忙叟;

未归反有归,

为一代今之古人!

江西人况晗在南京上完大学,来到北京工作,喜欢上了北京的胡同。他用宽线条铅笔画为表现形式,一画就是十八年。为那些消失的胡同在纸上重新构筑了另一重安身之所。在老屋、木窗、石门墩、杂货店、蜂窝煤和爬山虎的斑驳光影中,关于胡同的碎片在铅笔线条的堆叠中昔日重现。

一条一条的胡同消失得太快,他用铅笔和推土机赛跑。

况晗老师在筹划出版他的一本新书,名曰《胡同今昔》,四处找出版社谋求出版。里面是他用铅笔画下的胡同的昔日情景,以及他最近又跑到曾画过的原址去拍的照片。为了对比鲜明,他在拍照片的角度上特别注意和画画的视角一致。

看到这本书的打印清样后,我求况晗老师允许在《读库》上撮其精要刊发。这一主题占据了《读库0801》将近七十页的篇幅。我还特地尝试了三折页的装订方式,想更好地展现其作品的风貌,但最终效果仍不让人满意。

就在《读库0801》付梓之际,我接到况晗老师电话。他说,原来与他接洽的出版社突然打消了出版意向,这本书的命运又成为遥遥无期的未知之数。

《胡同今昔》记录的是建筑的消失,街道的消失,风景的消失,而《祥德路二弄》一文,记录的则是一种生活方式的消失。上海的弄堂生活,细致入微而又栩栩如生地浮现在达奇珍老师的笔下,更为难得的是,她记录的是那种生活被消灭的过程。

《经度之战》是袁越继刊发在《读库0702》上的《LSD简史》之后的又一力作。

无论是用指南针指南,还是测量天体高度,都能够测量出航行所在的纬度。而经度就不同了,没有任何天体能够用来直观地显示经度的差异,于是,古代的航海只能沿着海岸线走,否则等待船员的就是死亡。

两个几乎同时被提出来的方法开始了一场争夺经度的战争。这场战争过程曲折离奇,战况惊心动魄,不亚于任何一个优秀小说家编出来的惊险故事。这个故事背后折射出来的关于人类科技发展的经验教训,更是值得后人玩味。

“甲子”系列是中央电视台“见证·影像志”栏目制作的专题片,以农历纪年为时间线索,上溯前五个年度,于每年春节播出,计划用十二年时间,整合出近六十年的中国民生画卷。

如今这套专题片已完成了五辑,其中《戌年记忆》的文稿刊于《读库0602》,《亥年记忆》刊于《读库0701》,《申年记忆》和《酉年记忆》则整理发表在《读库0800》上。今年推出的《子年记忆》刊于本辑,屈指算来,该专题片已经回溯了四分之一世纪的光阴。

本辑藏书票由徐累先生绘制。

乱时候,穷时候 豆瓣

7.5 (33 个评分)

作者:

姜淑梅

浙江人民出版社/铁葫芦图书

2013

- 10

【CCTV-10、凤凰卫视、《新周刊》、《南方周末》等专题报道】

【新浪好书榜2013年度三十大好书】

【豆瓣读书2013年度最受关注图书】

全书分为《乱时候》《穷时候》《家里人》三部分,讲述了近百年来作者亲身与闻的民国时期、抗战时期、新中国成立后的“乱穷时代”。

本书部分作品刊载于《读库1302》《读库1304》,引起读者和网友的热烈反响,被称为:“每个字都钉在纸上,每个字都戳到心里!”著名作家王小妮读到本书后,写下长篇序言推荐,称作者是中国“最后的讲故事的人”。

————————————————————

☛凤凰卫视“开卷八分钟”梁文道:

姜淑梅的作品《乱时候,穷时候》出版之后,很多人奔走相告,觉得是本奇书,写这本书的作者是一个奇人。姜淑梅女士带来的是一种民间草莽的声音,不需要别人替她代言,而是自己用笔写出来。她作品里的事情,跟知识分子的书写是不一样的。她笔下的民间故事,有一种故事本身的力量,那种力量是你很难忘记,很难忽视的。

————————————————————

☛凤凰卫视“名人面对面”许戈辉:

姜奶奶的书中,让人惊讶的段落比比皆是。她的文字干净利落,不加评论,避免描述,对于往事,她有一种超脱的态度。她身上的质朴与真实,让那些故事弥足珍贵。

————————————————————

☛《南方周末》陈一鸣:

姜淑梅大半辈子是文盲,直到花甲才开始看着戏曲频道学字。识字多了,她看了山东老乡莫言的三本半小说:《天堂蒜薹之歌》、《檀香刑》、《蛙》,还有半本《红高粱》,看完之后说:这个我也能写。《乱时候,穷时候》写她自己早年的亲历和见闻,顾名思义,是饥荒、战乱年代的事,也是今天读书人大抵没听过没见过的事。那些故事令人心惊、心酸、心里发堵,老人用简朴的字句讲出,不渲染不评判,事情说得活灵活现,态度超然,几乎让人觉得淡漠。姜淑梅只讲故事不作判断,可以抱怨、骂人、赞美的事情,她只原原本本讲出来。

————————————————————

☛王小妮:

在二〇一三年,我们正像遇到一个偶然现身的隐士一样,碰到了也许会被写它的人彻底深藏,永不为人所知的一本书。

姜淑梅的作品是我见到的第一本纯正的“听老人讲故事”的书。可以想象,类似的讲故事的人将越来越少,因为他们存在的乡土已经面目全非,他们也许成了最后的讲故事的人。

【新浪好书榜2013年度三十大好书】

【豆瓣读书2013年度最受关注图书】

全书分为《乱时候》《穷时候》《家里人》三部分,讲述了近百年来作者亲身与闻的民国时期、抗战时期、新中国成立后的“乱穷时代”。

本书部分作品刊载于《读库1302》《读库1304》,引起读者和网友的热烈反响,被称为:“每个字都钉在纸上,每个字都戳到心里!”著名作家王小妮读到本书后,写下长篇序言推荐,称作者是中国“最后的讲故事的人”。

————————————————————

☛凤凰卫视“开卷八分钟”梁文道:

姜淑梅的作品《乱时候,穷时候》出版之后,很多人奔走相告,觉得是本奇书,写这本书的作者是一个奇人。姜淑梅女士带来的是一种民间草莽的声音,不需要别人替她代言,而是自己用笔写出来。她作品里的事情,跟知识分子的书写是不一样的。她笔下的民间故事,有一种故事本身的力量,那种力量是你很难忘记,很难忽视的。

————————————————————

☛凤凰卫视“名人面对面”许戈辉:

姜奶奶的书中,让人惊讶的段落比比皆是。她的文字干净利落,不加评论,避免描述,对于往事,她有一种超脱的态度。她身上的质朴与真实,让那些故事弥足珍贵。

————————————————————

☛《南方周末》陈一鸣:

姜淑梅大半辈子是文盲,直到花甲才开始看着戏曲频道学字。识字多了,她看了山东老乡莫言的三本半小说:《天堂蒜薹之歌》、《檀香刑》、《蛙》,还有半本《红高粱》,看完之后说:这个我也能写。《乱时候,穷时候》写她自己早年的亲历和见闻,顾名思义,是饥荒、战乱年代的事,也是今天读书人大抵没听过没见过的事。那些故事令人心惊、心酸、心里发堵,老人用简朴的字句讲出,不渲染不评判,事情说得活灵活现,态度超然,几乎让人觉得淡漠。姜淑梅只讲故事不作判断,可以抱怨、骂人、赞美的事情,她只原原本本讲出来。

————————————————————

☛王小妮:

在二〇一三年,我们正像遇到一个偶然现身的隐士一样,碰到了也许会被写它的人彻底深藏,永不为人所知的一本书。

姜淑梅的作品是我见到的第一本纯正的“听老人讲故事”的书。可以想象,类似的讲故事的人将越来越少,因为他们存在的乡土已经面目全非,他们也许成了最后的讲故事的人。

太宰治的脸 豆瓣

8.0 (12 个评分)

作者:

李长声

生活·读书·新知三联书店

2014

- 8

本书主要谈文学、作家及出版。作者早年曾主编《日本文学》杂志,关于文学与作家的内容犹如取自自家药笼。近年来日本文学译介日益增多,读者读其书,更希望知其人。前半部以作家为轴:永井荷风、谷崎润一郎、太宰治、坂口安吾、井上厦、丸山建二……作者在描写一位作家时,往往从最典型的人物特征或生平逸事入手,以一斑窥全豹;而当这些文章排列在一起,则呈现出一部别有趣味的日本文坛列传。接下来是关于历史小说的一辑文章,作者曾翻译过藤泽周平《黄昏清兵卫》,谙熟日本历史小说三昧。后半部以文学特征或分类为纲,如私小说、官能小说、推理小说、恐怖小说、轻小说、超短篇等等,杂以“作家的无聊故事”:学历、自卑、自杀、亡命等等,横看成岭侧成峰,呈现出日本文学的丰富面目。至于《编辑造时势》、《误译的深度》、《翻译是批评》诸篇,则体现出作者对文学、出版、翻译的独得之见。

你所不知道的日本名词故事 豆瓣

7.0 (19 个评分)

作者:

[日]新井一二三

上海译文出版社

2014

- 1

新井一二三写文章,历来要通过生活中的小事、小故事去打开展望世界文明的视角。这本书收录的文章,通过一个个具体的日本名词来解读日本文化,谈及日本人的饮食生活、日本人的世界观、日本的人物、日本的男女关系、日本的社会风气等。每篇文章谈的都是也许别人以为不足为道的小事情,却能给读 者提供事先想象不到的视角,看完整本书时,一定会有一个跟原先稍微不一样的日本观。

这是一本漂游于东瀛语词大海里的美丽的书。

——毛丹青(旅日作家、《知日》资深主笔)

会说中国话的日本人不少,但能说能写,而且写得好的,只有罕见的新井一二三。

——蔡澜(作家、电视主持人)

这是一本漂游于东瀛语词大海里的美丽的书。

——毛丹青(旅日作家、《知日》资深主笔)

会说中国话的日本人不少,但能说能写,而且写得好的,只有罕见的新井一二三。

——蔡澜(作家、电视主持人)