传记文学

契诃夫的一生 豆瓣 谷歌图书

9.0 (10 个评分)

作者:

[法国] 伊莱娜·内米洛夫斯基

译者:

陈剑

人民文学出版社

2009

- 1

“然而,在无动于衷的人群里,契诃夫的妻子和母亲紧紧地偎依着,相互搀扶。在这个世界上的所有人当中,契诃夫曾经真正深爱过的,惟有她们俩。”

是看到这里,要合上书页之时,才能真的明白,什么是“混合着玩笑、伤感和平静的失望”,什么是“水晶一般的冷漠”。在疲惫的孤独的背面,始终希望能够捕捉到一丝让这个世界亮起来的清美的光辉——这是伊莱娜·内米洛夫斯基笔下的契诃夫,也是伊莱娜·内米洛夫斯基自己。

——袁筱一

呈现在我们眼前的这个人,并没有因其不幸的身世而遭到贬低。穷困潦倒,拖家带口,体弱多病,安东·契诃夫的一生历尽坎坷。其中艰辛,被朴实的语言一一道来,没有华丽的词藻。他生于苦难,长于苦难。过去,我们只因他的作品而爱戴他,崇拜他。如今,我们对他的爱戴和崇拜将更进一步。这应归功于这本传记。它在世界文学史上铭刻下了动人的篇章。经由伊莱娜·内米洛夫斯基,契诃夫将令我们感到更加亲切,也更容易接近。

——让-雅克·贝尔纳(法国剧作家)

--------------------------------------------------------------------------------

内容简介:

俄国文学大师安东·契诃夫一生历尽坎坷,他拖家带口,体弱多病,穷困潦倒。然而,他又是勇敢、顽强和勤奋的。他二十六岁业已成名,家喻户晓。但是他最初写小说只是“玩玩”,但他缺乏自信,甚至不敢署自己的名字。是一位年过六十五岁的老作家在偶然读到他的一篇小说并被他打动后,富有远见地与他通信,鼓励他,指导他……

作为俄裔作家,内米洛夫斯基从小深受契诃夫的影响,在她的作品中渗透着契诃夫的文学精神。在这部篇幅不长的传记作品中,内米洛夫斯基为我们揭示了一个有血有肉的契诃夫,并且超越了对其人生的呈现,令我们的阅读之旅愈加荡气回肠。

是看到这里,要合上书页之时,才能真的明白,什么是“混合着玩笑、伤感和平静的失望”,什么是“水晶一般的冷漠”。在疲惫的孤独的背面,始终希望能够捕捉到一丝让这个世界亮起来的清美的光辉——这是伊莱娜·内米洛夫斯基笔下的契诃夫,也是伊莱娜·内米洛夫斯基自己。

——袁筱一

呈现在我们眼前的这个人,并没有因其不幸的身世而遭到贬低。穷困潦倒,拖家带口,体弱多病,安东·契诃夫的一生历尽坎坷。其中艰辛,被朴实的语言一一道来,没有华丽的词藻。他生于苦难,长于苦难。过去,我们只因他的作品而爱戴他,崇拜他。如今,我们对他的爱戴和崇拜将更进一步。这应归功于这本传记。它在世界文学史上铭刻下了动人的篇章。经由伊莱娜·内米洛夫斯基,契诃夫将令我们感到更加亲切,也更容易接近。

——让-雅克·贝尔纳(法国剧作家)

--------------------------------------------------------------------------------

内容简介:

俄国文学大师安东·契诃夫一生历尽坎坷,他拖家带口,体弱多病,穷困潦倒。然而,他又是勇敢、顽强和勤奋的。他二十六岁业已成名,家喻户晓。但是他最初写小说只是“玩玩”,但他缺乏自信,甚至不敢署自己的名字。是一位年过六十五岁的老作家在偶然读到他的一篇小说并被他打动后,富有远见地与他通信,鼓励他,指导他……

作为俄裔作家,内米洛夫斯基从小深受契诃夫的影响,在她的作品中渗透着契诃夫的文学精神。在这部篇幅不长的传记作品中,内米洛夫斯基为我们揭示了一个有血有肉的契诃夫,并且超越了对其人生的呈现,令我们的阅读之旅愈加荡气回肠。

葡萄牙修女的情书 豆瓣

Letters of a Portuguese Nun

7.6 (5 个评分)

作者:

(加)席尔(Cyr,M.)

译者:

钟玉珏

/

陈秀云

南京大学出版社

2009

- 3

《葡萄牙修女的情书》讲述了:“玛丽安娜当时的心情,并无任何文献记载,但不难揣测她迫不及待等着夏密伊的归来。根据葡萄牙常规,男性若直视女性眼睛,暗示郎有情:妹若有意,也回以一眼。玛丽安娜与夏密伊是否眉来眼去,没有人知道,但光是她站在梅托拉窗旁边,看着夏密伊拉住马、停下脚步的英姿,就足以说明一切。”

一六六六年,气质非凡的葡萄牙修女与风度翩翩的法国军官,在濒临内战的葡萄牙,谱下一段禁忌恋曲,注定成为大环境的陪葬品。

一六六九年,被抛弃女主角的五封情书因缘际会在巴黎付梓成册。由于不合礼教的情爱引人遐想,情书内容恳切动人,在法国社会引发轩然大波,男男女女争相抢购,出版商大发利市。而作者确切身份成谜,更遭受质疑、非议,成为文学史上著名的爱情悬案。后世哲学家卢梭甚而断言:“女性作品找不到温暖灵魂的那把火苗……《葡萄牙情书》铁定是男性所为。”但也有文学家如司汤达对其推崇备至:“恋爱要像这位葡萄牙修女一般热切,如同她充满澎湃之情的书信所留下的印记。”

这个让司汤达、里尔克、莫迪里阿尼、布拉克、马蒂斯上下求索的谜样女人,五封情书是她禁忌之爱的唯一证据。

一六六六年,气质非凡的葡萄牙修女与风度翩翩的法国军官,在濒临内战的葡萄牙,谱下一段禁忌恋曲,注定成为大环境的陪葬品。

一六六九年,被抛弃女主角的五封情书因缘际会在巴黎付梓成册。由于不合礼教的情爱引人遐想,情书内容恳切动人,在法国社会引发轩然大波,男男女女争相抢购,出版商大发利市。而作者确切身份成谜,更遭受质疑、非议,成为文学史上著名的爱情悬案。后世哲学家卢梭甚而断言:“女性作品找不到温暖灵魂的那把火苗……《葡萄牙情书》铁定是男性所为。”但也有文学家如司汤达对其推崇备至:“恋爱要像这位葡萄牙修女一般热切,如同她充满澎湃之情的书信所留下的印记。”

这个让司汤达、里尔克、莫迪里阿尼、布拉克、马蒂斯上下求索的谜样女人,五封情书是她禁忌之爱的唯一证据。

孤独的猎手 豆瓣

作者:

[美] 弗吉尼亚·斯潘塞·卡尔

译者:

冯晓明

上海三联书店

2006

- 1

故事的背景类似于《伤心咖啡馆之歌》中炎热的南方小镇。她说:“小说中两个聋哑男子的同性之爱令人感动,而同性之恋又是若有若无的,时而激烈,时而沉默。主旨凸显的是麦卡勒斯式的主题:孤独是绝对的,最深切的爱也无法改变人类最终极的孤独。绝望的孤独与其说是原罪,不如说是原罪的原罪。”而名为lostpast的南京读者刚读完《心是孤独的猎手》,她认为《心是孤独的猎手》比《伤心咖啡馆之歌》更能展开对“孤独”的独立表达。她说,“书中让我记忆深刻的是一个穷人家的小女孩,她藏在富裕人家的花园里,偷听老式收音机里传出的莫扎特,黑暗中爬上屋顶,寂静中回想莫扎特。小女孩会慢慢成长,逐渐变得冷静,直至平淡,麻木,但在黑暗中聆听内心声音的读者都能从她身上找到彻骨的孤独。每个人都孤独,却并未因这相似的孤独相连,人终究是孤独的,好像人终归是要死的。这是一条阴冷的真理,一个残酷的真相,麦卡勒斯却将其描绘得生动而尖锐,描绘得可以容忍,也必须容忍。”“麦卡勒斯作品看似荒诞,但在她的笔下,那些人物仿佛有了生命,有着缜密的逻辑和属于他们自己的命运,作家、读者、批评家都无法控制。”有译者似乎在为麦卡勒斯寻找学理依据。

德国媳妇中国家 豆瓣 Goodreads

作者:

[德]海珮春

生活·读书·新知三联书店

2010

- 9

这是一个德国人,讲述她丈夫关愚谦和丈夫的大家庭的故事。在一个朋友家的聚会上作者认识了关愚谦这位德国汉堡大学的教授,并从一个对中国了解甚少的德国少女,成为了“中国媳妇”,成为了中国几十年变化的见证人,成为了一个中国菜的烹调高手——反而对西餐烹调不甚了了。关愚谦是偷渡出国的。她第一次到中国大陆的旅行,是在1975年,走到他家楼下,却不敢相见,连打听一下都不敢做,但此行给她留下了充满矛盾却还不坏的印象。后来去台湾学习了半年汉语,并和丈夫偷偷回大陆旅游。他们第一次到正式到中国大小行李七大件,而现在“回国”,两手空空地来,然后满载而归。当然,其中最重要的是讲这个“中国家”——把最崇高的爱献给了自己祖国、为了中国富强奋斗不息的两代人,一个庞大到连中国人都很难短期理清复杂关系的大家族和一个个个性鲜明的家族成员。她的许多见闻,对80后来说,都有些匪夷所思,同时,也唤起40后、50后、60后的记忆。

不过如此 豆瓣

7.4 (13 个评分)

作者:

崔永元

华艺出版社

2001

- 7

崔永元在书中“交代”了曾把小狗养在单位里,与领导逗闷子的恶作剧;再往后,读者又获悉了崔永元为了白天电视台台长不经意的一句问询,半夜里辗转反侧,想睡无法入睡的煎熬。于是,眼看着小崔痛苦不堪地一只一只地数着羊——采取“人工催眠”方法,读者却开心得自愿放弃睡眠,津津有味地消遣起小崔的苦大“愁”深来……

切肤之痛,名人尤难承受。小崔却“刀工”上乘。自嘲起自己来一点儿不客气,不小气。大男人的意气风发,横扫一切自恋、自赏,于是,大家看到一个与荧屏前的“遭”人瞩目,“挨”人仰视的大腕相去甚远的血肉之躯。他反省自己的一举一动;他宽宥那个年代母亲打孩子的不得已;他总之台上台下,怎么也找不出做名人的感觉——“链接”的朋友都是读者不认识的一群普通人,字里行间却跳动着他一颗平常心。

外国有句谚语,叫做:“实话是我们最宝贵的东西,所以我们应该节省着用。”但崔永元在书中延续了他在《实话实说》里的风格。其中对他的领导调侃,让人在会心一笑之余,又不禁为他捏一把汗,这么写顶头上司,行吗?

崔永元说,38年长成一个萝卜,现在一片一片切给大家看。他说过谎、他挨过打、他让老师刻意修理过、他做过买卖……他人生中的种种体验,信手写来。

切肤之痛,名人尤难承受。小崔却“刀工”上乘。自嘲起自己来一点儿不客气,不小气。大男人的意气风发,横扫一切自恋、自赏,于是,大家看到一个与荧屏前的“遭”人瞩目,“挨”人仰视的大腕相去甚远的血肉之躯。他反省自己的一举一动;他宽宥那个年代母亲打孩子的不得已;他总之台上台下,怎么也找不出做名人的感觉——“链接”的朋友都是读者不认识的一群普通人,字里行间却跳动着他一颗平常心。

外国有句谚语,叫做:“实话是我们最宝贵的东西,所以我们应该节省着用。”但崔永元在书中延续了他在《实话实说》里的风格。其中对他的领导调侃,让人在会心一笑之余,又不禁为他捏一把汗,这么写顶头上司,行吗?

崔永元说,38年长成一个萝卜,现在一片一片切给大家看。他说过谎、他挨过打、他让老师刻意修理过、他做过买卖……他人生中的种种体验,信手写来。

突然就走到了西藏 豆瓣

POWER TO GO

7.5 (53 个评分)

作者:

陈坤

华东师范大学出版社

2012

- 1

陈坤动情自述从出身贫寒的“北漂”青年一夜成名到找回自我,继而重新上路的成长历程。关于亲情与友情、家庭与事业、名利与信仰的心灵全纪录。

本书记录了陈坤带领十名大学生志愿者行走西藏过程中,对生命的点滴感悟。穿插了他成名前后生活中的小故事。笔端情感真挚,读来亲切自然。

“只要你行走,就能与你生命中的真相相遇。”——陈坤

这不只是一本明星写的带有自传色彩的书,更是一个在世间行走的人老老实实的心灵告白,你可以读到他的挣扎,他的茫然和转化。这本书也不仅关乎心灵,更关乎现世人生,关乎如何看待这个世界,看待这个无常世界里的命运变幻。

2011年夏天,陈坤的个人工作室“东申童画”运作组织了它的第一个公益项目“行走的力量1+N去西藏”。在报名参与的上万名大学生中选拔出十人,由陈坤亲自带队,走进西藏。感受在挑战身体极限的行走中获得的正面能量。陈坤相信,专注的行走是与心灵的独处,平静下来才能看清自己、观照内心。并通过分享,把这种最朴素的力量传递给更多的人。

这也是一趟心的旅程。所呈现的,不仅是演员陈坤,也是行者陈坤。细数一个青年的奋斗和迷失,思考和感悟。另配精美插图及陈坤摄影作品若干。至真至性,值得珍藏。

◎外在与心灵的行走,两条生命的线索,看似毫无相交,其实彼此对应,互相影响。如果学会在外在的行走中安静下来,放松自己,与内心对话,从中获得正面的力量,我相信才是行走的真正意义。

◎我永远相信,这个世界上最幸福的人就是傻傻笨笨的人,傻人才有傻福。大家在这个社会上都在学聪明,都在学复杂,到最后我告诉你,都会自己玩自己,自己给自己徒增烦恼。

◎我对老天给我的幸运一直都是保持警惕,我从不认为自己可以比任何人得到上天多一点点的优待。我总是把自己打到最低,把一切情况想到最糟糕,然后从最绝地的心境里不抱任何幻想地走我人生的路。

◎爬山是跟自己的较量。你的对手不是别人,只是你自己。同时,在这个世界上,你所能依靠的人,也只是你自己。没有人能替你承受,也没有人拿的走你的坚强。

本书记录了陈坤带领十名大学生志愿者行走西藏过程中,对生命的点滴感悟。穿插了他成名前后生活中的小故事。笔端情感真挚,读来亲切自然。

“只要你行走,就能与你生命中的真相相遇。”——陈坤

这不只是一本明星写的带有自传色彩的书,更是一个在世间行走的人老老实实的心灵告白,你可以读到他的挣扎,他的茫然和转化。这本书也不仅关乎心灵,更关乎现世人生,关乎如何看待这个世界,看待这个无常世界里的命运变幻。

2011年夏天,陈坤的个人工作室“东申童画”运作组织了它的第一个公益项目“行走的力量1+N去西藏”。在报名参与的上万名大学生中选拔出十人,由陈坤亲自带队,走进西藏。感受在挑战身体极限的行走中获得的正面能量。陈坤相信,专注的行走是与心灵的独处,平静下来才能看清自己、观照内心。并通过分享,把这种最朴素的力量传递给更多的人。

这也是一趟心的旅程。所呈现的,不仅是演员陈坤,也是行者陈坤。细数一个青年的奋斗和迷失,思考和感悟。另配精美插图及陈坤摄影作品若干。至真至性,值得珍藏。

◎外在与心灵的行走,两条生命的线索,看似毫无相交,其实彼此对应,互相影响。如果学会在外在的行走中安静下来,放松自己,与内心对话,从中获得正面的力量,我相信才是行走的真正意义。

◎我永远相信,这个世界上最幸福的人就是傻傻笨笨的人,傻人才有傻福。大家在这个社会上都在学聪明,都在学复杂,到最后我告诉你,都会自己玩自己,自己给自己徒增烦恼。

◎我对老天给我的幸运一直都是保持警惕,我从不认为自己可以比任何人得到上天多一点点的优待。我总是把自己打到最低,把一切情况想到最糟糕,然后从最绝地的心境里不抱任何幻想地走我人生的路。

◎爬山是跟自己的较量。你的对手不是别人,只是你自己。同时,在这个世界上,你所能依靠的人,也只是你自己。没有人能替你承受,也没有人拿的走你的坚强。

卡夫卡 豆瓣

作者:

戴维・马洛维兹

译者:

赵丽颖

文化艺术出版社

2003

- 8

《卡夫卡(西方文化图文速读)》介绍了:卡夫卡让米兰·昆德拉心服口服,他把卡夫卡的小说比喻为“梦的呼声”,声称:“19世纪沉睡中的幻想被弗朗茨·卡夫卡突然唤醒了。”卡夫卡取得了后来超现实主义者提倡但他们自己从未真正取得过的成就:梦幻和真实的融合。实际上,这也是小说由来已久的美学抱负。卡夫卡的巨大贡献并不全在于他跨出了历史发展中决定性的一步,更为重要的是,他出人意外地打开了一扇门,让人们看到在小说这块场地上幻想能像在梦中一样爆炸,小说能够从看似难以摆脱的逼真性要求中解放出来。

戴维·马洛维兹著文罗伯特·科伦布配图的《卡夫卡》以用轻松幽默的笔调、丰富的漫画式图解为您讲述卡夫卡的童年、卡夫卡的创作、卡夫卡的人生和卡夫卡的精神世界。作者力图为读者化繁为简,以图文并茂的形式向您展示卡夫卡的人生轨迹与心路历程。让您在轻松愉快中与大师进行心灵对话,相信您会从中感悟许多。

戴维·马洛维兹著文罗伯特·科伦布配图的《卡夫卡》以用轻松幽默的笔调、丰富的漫画式图解为您讲述卡夫卡的童年、卡夫卡的创作、卡夫卡的人生和卡夫卡的精神世界。作者力图为读者化繁为简,以图文并茂的形式向您展示卡夫卡的人生轨迹与心路历程。让您在轻松愉快中与大师进行心灵对话,相信您会从中感悟许多。

回归故里 豆瓣 Goodreads

Retour à Reims

9.0 (322 个评分)

作者:

[法]迪迪埃·埃里蓬

译者:

王献

上海文化出版社

2020

- 7

“我们来到这个世界时,命运是否早已被宣判?”

.

当代著名思想家、《米歇尔·福柯传》作者

迪迪埃·埃里蓬切身之作

出版后即在《世界报》《自由报》等知名报刊引发热议

.

一部引发强烈共鸣的自我剖析之作

一部探讨底层民众成长困境的社会批判之作

.

著名知识分子如何与原生阶层 和解?

不再将问题归咎于家人与心理创伤

而在教育制度、阶级差异中反思社会对人的塑造

.

这是“一场自己改变自己的劳作”

却在为更多贫困者寻找反抗的可能

🐜 编辑推荐

◎享誉国际的当代著名思想家,反思自身出身背景和成长轨迹

作者为法国当代著名哲学家、思想家、社会学家迪迪埃·埃里蓬,已出版十几种著作,多部作品被认可为经典,也包括此书。这本书介于坦白和反思之间,既是一部个性化的学术著作,也是作者结合自己的出身背景和成长经历讲述的故事,在研究者眼中是学术讨论,在普通读者眼中,是深入浅出、令人共鸣的回忆录。目前该书已由德国著名导演托马斯·奥斯玛雅(Thomas Ostermeier)改编为同名戏剧。

◎关注阶级固化问题和边缘群体,以实际案例为依据为努力生活而奋力抗争的人发声

父亲死后,作者回到阔别三十年的家乡兰斯(Reims),并重新反思了自身过往经历、家乡及其周边地区的境况。从家人、家乡工人阶级民众的生活,女性长辈被剥夺的权利,到兰斯这一区域的被边缘化,相对主流文化而存在的“亚文化”……迪迪埃·埃里蓬关注的是阶级壁垒中下平民阶层的生活,是“被侮辱和损害的人”,是使他们获得“启蒙”的可能。

◎反思学校教育在社会对人的塑造中扮演的角色,致力于审视教育系统施加的社会指令

从父辈的教育经历到自己的教育经历,埃里蓬致力于冷静反观学校教育与社会秩序的“合谋”。从大批辍学的孩子,到无法融入校园文化而反叛、加入“亚文化”群体的孩子,埃里蓬说:“教师们已经尽其所能!……他们能改变的东西太少了。”学校是社会的战场之一,阶级的壁垒也存在于校园文化之中,埃里蓬致力于打破隔阂,探寻新的可能。

◎从“小家庭”到“大世界”,剖析了权力与抵抗的多种形式

从因无法完成学业而懊怒一生的母亲,有暴力倾向、总是大喊大叫的父亲,到把孩子们丢给孤儿院的外祖母,作者重新理解了家人的处境和家长在家庭教育中缺失的原因。由此,他也看到了家乡误入犯罪歧途的青少年、在阶层固化中放弃学业的工人们……社会如何塑造着底层民众,底层民众又是如何屈从的?作者试图剖析塑造和屈从的机制,重新理解他曾厌恶和逃离的人。

◎结合现实,深入浅出地消化著名哲学家、社会学家的理论和思想

喜欢让-保罗·萨特、皮埃尔·布尔迪厄、米歇尔·福柯的读者将会深感亲切,因为作者会满怀激情地讲述自己是如何被他们鼓舞的,他们的理论也将与作者所经历的社会现实融合在一起,产生新的生发点。

.

🐜 内容简介

《回归故里》是法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬结合自身经历创作的一部反思性社会学著作。父亲去世后,作者迪迪埃·埃里蓬决定回到自己的出生地兰斯,重新了解他最初诞生的社会阶层和那群他已经告别三十年的人。他重返过去,回顾家族的历史,回忆童年时身处的工人阶级阶层,回溯了他如何从工人家庭的穷孩子成为法国著名的知识分子……

在这场极为内在又颠覆的心灵之旅中,作者思考了社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题,通过梳理集体决定论中不同个体的命运轨迹,剖析了不同社会环境下,人的“个人选择”是如何被影响、被决定的。

.

🐜 名人和媒体推荐

《回归故里》是一部引人入胜、充满勇气的作品,讲述一位法国著名作家如何使复杂的、时常冲突的社会身份与精神身份交汇在一起。

——利奥·贝尔萨尼(Leo Bersani)

这是一本扣人心弦的书,关于压抑,关于抛弃自己的出身,关于重获平衡。

——《美国艺术》

埃里蓬总是会回到他所说的发现心灵生命的“奇迹”中。“毕竟,”他指出,“人们应该学习,阅读令人愉快,书是你能够热爱的东西——这些态度并不是普遍的,实际上与社会条件以及你的出身背景密切相关。”我们这些足够幸运,从小时候开始就能拥有这些的人只能向他致敬。

——《卫报》

“我曾经以为,”迪迪埃·埃里蓬说,“人们可以远离家庭独自生活,可以忘却个人历史以及那些生养自己的人,重新创造自己”——在回顾了那段逝去的历史,并心怀敬畏地对那些他曾经背离的人们致以敬意之后,作者用这段颇具美感的文字陈述着这样一个事实:背离家庭与过去是永远无法彻底实现的。或许真正的“回归故里”并不存在,但至少让我们努力“与自己,以及那个被我们抛下的世界和解”。

——《世界报》

.

当代著名思想家、《米歇尔·福柯传》作者

迪迪埃·埃里蓬切身之作

出版后即在《世界报》《自由报》等知名报刊引发热议

.

一部引发强烈共鸣的自我剖析之作

一部探讨底层民众成长困境的社会批判之作

.

著名知识分子如何与原生阶层 和解?

不再将问题归咎于家人与心理创伤

而在教育制度、阶级差异中反思社会对人的塑造

.

这是“一场自己改变自己的劳作”

却在为更多贫困者寻找反抗的可能

🐜 编辑推荐

◎享誉国际的当代著名思想家,反思自身出身背景和成长轨迹

作者为法国当代著名哲学家、思想家、社会学家迪迪埃·埃里蓬,已出版十几种著作,多部作品被认可为经典,也包括此书。这本书介于坦白和反思之间,既是一部个性化的学术著作,也是作者结合自己的出身背景和成长经历讲述的故事,在研究者眼中是学术讨论,在普通读者眼中,是深入浅出、令人共鸣的回忆录。目前该书已由德国著名导演托马斯·奥斯玛雅(Thomas Ostermeier)改编为同名戏剧。

◎关注阶级固化问题和边缘群体,以实际案例为依据为努力生活而奋力抗争的人发声

父亲死后,作者回到阔别三十年的家乡兰斯(Reims),并重新反思了自身过往经历、家乡及其周边地区的境况。从家人、家乡工人阶级民众的生活,女性长辈被剥夺的权利,到兰斯这一区域的被边缘化,相对主流文化而存在的“亚文化”……迪迪埃·埃里蓬关注的是阶级壁垒中下平民阶层的生活,是“被侮辱和损害的人”,是使他们获得“启蒙”的可能。

◎反思学校教育在社会对人的塑造中扮演的角色,致力于审视教育系统施加的社会指令

从父辈的教育经历到自己的教育经历,埃里蓬致力于冷静反观学校教育与社会秩序的“合谋”。从大批辍学的孩子,到无法融入校园文化而反叛、加入“亚文化”群体的孩子,埃里蓬说:“教师们已经尽其所能!……他们能改变的东西太少了。”学校是社会的战场之一,阶级的壁垒也存在于校园文化之中,埃里蓬致力于打破隔阂,探寻新的可能。

◎从“小家庭”到“大世界”,剖析了权力与抵抗的多种形式

从因无法完成学业而懊怒一生的母亲,有暴力倾向、总是大喊大叫的父亲,到把孩子们丢给孤儿院的外祖母,作者重新理解了家人的处境和家长在家庭教育中缺失的原因。由此,他也看到了家乡误入犯罪歧途的青少年、在阶层固化中放弃学业的工人们……社会如何塑造着底层民众,底层民众又是如何屈从的?作者试图剖析塑造和屈从的机制,重新理解他曾厌恶和逃离的人。

◎结合现实,深入浅出地消化著名哲学家、社会学家的理论和思想

喜欢让-保罗·萨特、皮埃尔·布尔迪厄、米歇尔·福柯的读者将会深感亲切,因为作者会满怀激情地讲述自己是如何被他们鼓舞的,他们的理论也将与作者所经历的社会现实融合在一起,产生新的生发点。

.

🐜 内容简介

《回归故里》是法国哲学家、社会学家迪迪埃·埃里蓬结合自身经历创作的一部反思性社会学著作。父亲去世后,作者迪迪埃·埃里蓬决定回到自己的出生地兰斯,重新了解他最初诞生的社会阶层和那群他已经告别三十年的人。他重返过去,回顾家族的历史,回忆童年时身处的工人阶级阶层,回溯了他如何从工人家庭的穷孩子成为法国著名的知识分子……

在这场极为内在又颠覆的心灵之旅中,作者思考了社会阶层、学校教育、身份建立等一系列主题,通过梳理集体决定论中不同个体的命运轨迹,剖析了不同社会环境下,人的“个人选择”是如何被影响、被决定的。

.

🐜 名人和媒体推荐

《回归故里》是一部引人入胜、充满勇气的作品,讲述一位法国著名作家如何使复杂的、时常冲突的社会身份与精神身份交汇在一起。

——利奥·贝尔萨尼(Leo Bersani)

这是一本扣人心弦的书,关于压抑,关于抛弃自己的出身,关于重获平衡。

——《美国艺术》

埃里蓬总是会回到他所说的发现心灵生命的“奇迹”中。“毕竟,”他指出,“人们应该学习,阅读令人愉快,书是你能够热爱的东西——这些态度并不是普遍的,实际上与社会条件以及你的出身背景密切相关。”我们这些足够幸运,从小时候开始就能拥有这些的人只能向他致敬。

——《卫报》

“我曾经以为,”迪迪埃·埃里蓬说,“人们可以远离家庭独自生活,可以忘却个人历史以及那些生养自己的人,重新创造自己”——在回顾了那段逝去的历史,并心怀敬畏地对那些他曾经背离的人们致以敬意之后,作者用这段颇具美感的文字陈述着这样一个事实:背离家庭与过去是永远无法彻底实现的。或许真正的“回归故里”并不存在,但至少让我们努力“与自己,以及那个被我们抛下的世界和解”。

——《世界报》

启与魅 豆瓣

Illumination and Night Glare : The Unfinished Autobiography of Carson McCullers

作者:

[美] 卡森·麦卡勒斯

译者:

杨晓荣

2019

- 3

卡森•麦卡勒斯写自传的目的,如其所言,一是为后人如何处理过早成名带来的问题提供帮助,再就是给自己一个机会,反思自己年少成名后的行为。和她小说中那种影影绰绰地为故事表象所遮掩的自我经历记述不同,这部自传非常坦率,生动记录了20世纪上半叶一个南方女作家的生活,那是一颗孤独的心与深植于其中的孤独与焦虑不断搏斗的过程。

这部自传除正文以外,按卡森•麦卡勒斯的意愿,还收录了她的*部小说《哑巴》的提纲(1940年出版时书名改为《心是孤独的猎手》)及卡森与丈夫利夫斯•麦卡勒斯在第二次世界大战期间的部分往来信件。

自卡森开始追溯自己的生平故事起,三十多年过去,麦卡勒斯的自传终于问世,可以向后人展示一个充满灵感又富于警示意味的故事,如她所愿。

这部自传除正文以外,按卡森•麦卡勒斯的意愿,还收录了她的*部小说《哑巴》的提纲(1940年出版时书名改为《心是孤独的猎手》)及卡森与丈夫利夫斯•麦卡勒斯在第二次世界大战期间的部分往来信件。

自卡森开始追溯自己的生平故事起,三十多年过去,麦卡勒斯的自传终于问世,可以向后人展示一个充满灵感又富于警示意味的故事,如她所愿。

毒 豆瓣

Toxique

6.3 (18 个评分)

作者:

[法国] 弗朗索瓦兹·萨冈

/

绘者 [法] 贝尔纳·布斐

译者:

王加

人民文学出版社

2010

- 11

本书是法国著名女作家萨冈在一九五七年的夏天遭遇了车祸之后,根据自己在戒毒治疗所里面的经历写成的日记。作者在日记中回忆了她身边的一些人和事,有她的好朋友,有照顾她的医生。在戒毒治疗中她还不忘读书和写作。本书为读者还原了一个真实的萨冈,读者通过阅读本书还能了解她对波德莱尔、 阿波利奈尔等法国作家的评价和看法。本书还配有法国插画家贝尔纳·布斐的精美插图。

“要想让这本日记真实完整地记录下我的这段生活,我恐怕还得再补充一点,那就是我渐渐习惯了视死亡为平常事。死,只不过是疾病在无法治疗时的解决方案而已。”

“要想让这本日记真实完整地记录下我的这段生活,我恐怕还得再补充一点,那就是我渐渐习惯了视死亡为平常事。死,只不过是疾病在无法治疗时的解决方案而已。”

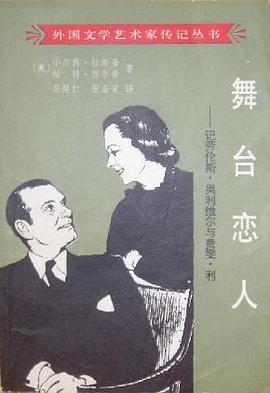

舞台恋人——记劳伦斯·奥利维尔与费雯·利 豆瓣

作者:

小杰西·拉斯基(Jesse Lasky Jr.)

/

帕特·西尔费(Pat Silver)

译者:

吴延仁

/

张晶荣

文化艺术出版社

1985

介绍了劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)与费雯·利(Vivien Leigh)的艺术创作、爱情与生活