历史

汉口 豆瓣

HanKow: conflict and community in a Chinese city : 1796-1895

作者:

[美国] 罗威廉

译者:

鲁西奇

/

罗杜芳

中国人民大学出版社

2008

- 3

《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796-1895)》在承认行会具有重要社会政治功能的基础上,进一步考察它在地方社会生活中的哪一些正式与非正式的作用。更重要的是,上部著作考察的焦点是商业精英的世界,《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796-1895)》则拓展了视野,具体分析城市劳动阶级的所思所想及其行为。最为重要的是,《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796-1895)》尝试着去理解社会冲突的结构和进程,以及作为一个自发的、内聚性的社会单元的城市,是如何维持其自身并不断发展的。

西方的遗产 豆瓣

The Western Heritage

作者:

[美]唐纳德•卡根

/

史蒂文•奥兹门特

…

译者:

袁永明 等

上海人民出版社(北京世纪文景)

2009

《西方的遗产》由西方史学界多位顶级权威学者撰著,以其充实的资料、明晰的语言深受西方读者的热爱。多年来一版再版,不断修订,堪称西方大学通识教育的典范之作。第八版,不仅秉承了先前版本的一贯特色,更增补了新千年以来历史学者们关注的最新问题。除叙事体的正文外,本书另包含特色栏目如下:

回顾历史 谈及日常生活或通俗文化中的重要问题。文章题材多样,丰富了本书的社会历史内容。

艺术与西方 突出一件艺术作品或建筑,讨论分析它是如何说明和反映西方的艺术遗产及其创造时期。

西方与世界 对西方与世界其他地区的制度进行对比,并讨论西方文明的发展对其他文化的影响

原始文献 三分之一以上的原始文献为第八版全新增补。读者可以通过这些文献熟悉原汁原味的历史,亲密接触过去的人,体会他们关心的问题。

大事年表 每大部分前均有精美插图的大事年表,铭刻下西方历史中政治与政府、经济与社会、文化与宗教的里程碑性事件。

地图与插图 为帮助读者理解地理学与历史学的关系,近百幅地图中,半数具有立体特征。正文亦包括近500幅彩色插图,其中半数为第八版新增。

《西方的遗产》试图对西方文明的丰富性和多样性进行全面而公正的评价,将西方的遗产介绍给读者,促使他们对西方的价值观、制度、世界影响、西方与其他文明的交流展开热烈的讨论,以便其更好地了解这个新兴的全球化时代,成为文化感觉更加敏锐的公民。

回顾历史 谈及日常生活或通俗文化中的重要问题。文章题材多样,丰富了本书的社会历史内容。

艺术与西方 突出一件艺术作品或建筑,讨论分析它是如何说明和反映西方的艺术遗产及其创造时期。

西方与世界 对西方与世界其他地区的制度进行对比,并讨论西方文明的发展对其他文化的影响

原始文献 三分之一以上的原始文献为第八版全新增补。读者可以通过这些文献熟悉原汁原味的历史,亲密接触过去的人,体会他们关心的问题。

大事年表 每大部分前均有精美插图的大事年表,铭刻下西方历史中政治与政府、经济与社会、文化与宗教的里程碑性事件。

地图与插图 为帮助读者理解地理学与历史学的关系,近百幅地图中,半数具有立体特征。正文亦包括近500幅彩色插图,其中半数为第八版新增。

《西方的遗产》试图对西方文明的丰富性和多样性进行全面而公正的评价,将西方的遗产介绍给读者,促使他们对西方的价值观、制度、世界影响、西方与其他文明的交流展开热烈的讨论,以便其更好地了解这个新兴的全球化时代,成为文化感觉更加敏锐的公民。

无敌舰队 豆瓣

The Armada

8.3 (14 个评分)

作者:

[美] 加勒特·马丁利

译者:

杨盛翔

民主与建设出版社

2017

普利策奖获奖历史著作

非虚构历史写作典范

………………

普利策奖颁奖辞——本书是一流的历史作品,同时也是高超的文学作品。

………………

※编辑推荐※

☆史料运用手法纯熟,与叙事主线完美融合。

☆人物刻画深刻立体,篇章安排张弛有度。

………………

※内容简介※

本书在16 世纪整个欧洲天主教与新教势力进行激烈斗争的大背景下,对1588年发生在英国与西班牙之间的著名海战进行了精彩描写,作者将丰富学识、清湛文笔以及精致的谋篇布局完美地融为了一体,使本书至今仍是关于这个主题的经典著作。

全书以苏格兰玛丽女王受刑开篇,精彩记述了英格兰、西班牙、法国、尼德兰、教皇国等多方势力相继做出的回应,清楚交代了各国盘根错节的外交关系以及复杂微妙的政治局势,最终聚焦在英国舰队与西班牙无敌舰队在英吉利海峡内展开的一系列海战,刻画了英格兰女王伊丽莎白一世、法国国王亨利三世、西班牙国王腓力二世、海盗德雷克、无敌舰队总司令西多尼亚公爵等性格鲜明的人物。

作者将丰富的一手史料和大量二手著作冶于一炉,不着痕迹地加以巧妙运用,使历史细节、学术成果和叙事主线紧紧贴合,做到了雅俗共赏,堪称基于严谨研究的历史叙事作品中的典范。

……………………

※学者&媒体推荐※

这是一本罕见而绝妙的书,精彩易读,像小说一样。在处理这样一个重大的主题上,马丁利的研究方法无比新颖、令人兴奋,所涉及的宽广范围和学识的权威性令人印象深刻。──J. E. 尼尔,英国历史学家

本书由最优秀的精研16世纪历史的专家写就,剪裁得当、构思精巧,处处栩栩如生,既真实又充满生气。──《星期日泰晤士报》

清晰易懂、引人入胜、文笔出众。──《观察家报》

研究这个时段的历史学家,无论是海军史专家还是政治史专家,都无法忽视这本书,它一定会跻身这个主题的著作的经典之列。──《泰晤士报文学副刊》

别出机枢,在学术性和可读性之间达到了可敬的平衡,是关于伊丽莎白时期最著名的历史插曲的全新记述。──《历史》

非虚构历史写作典范

………………

普利策奖颁奖辞——本书是一流的历史作品,同时也是高超的文学作品。

………………

※编辑推荐※

☆史料运用手法纯熟,与叙事主线完美融合。

☆人物刻画深刻立体,篇章安排张弛有度。

………………

※内容简介※

本书在16 世纪整个欧洲天主教与新教势力进行激烈斗争的大背景下,对1588年发生在英国与西班牙之间的著名海战进行了精彩描写,作者将丰富学识、清湛文笔以及精致的谋篇布局完美地融为了一体,使本书至今仍是关于这个主题的经典著作。

全书以苏格兰玛丽女王受刑开篇,精彩记述了英格兰、西班牙、法国、尼德兰、教皇国等多方势力相继做出的回应,清楚交代了各国盘根错节的外交关系以及复杂微妙的政治局势,最终聚焦在英国舰队与西班牙无敌舰队在英吉利海峡内展开的一系列海战,刻画了英格兰女王伊丽莎白一世、法国国王亨利三世、西班牙国王腓力二世、海盗德雷克、无敌舰队总司令西多尼亚公爵等性格鲜明的人物。

作者将丰富的一手史料和大量二手著作冶于一炉,不着痕迹地加以巧妙运用,使历史细节、学术成果和叙事主线紧紧贴合,做到了雅俗共赏,堪称基于严谨研究的历史叙事作品中的典范。

……………………

※学者&媒体推荐※

这是一本罕见而绝妙的书,精彩易读,像小说一样。在处理这样一个重大的主题上,马丁利的研究方法无比新颖、令人兴奋,所涉及的宽广范围和学识的权威性令人印象深刻。──J. E. 尼尔,英国历史学家

本书由最优秀的精研16世纪历史的专家写就,剪裁得当、构思精巧,处处栩栩如生,既真实又充满生气。──《星期日泰晤士报》

清晰易懂、引人入胜、文笔出众。──《观察家报》

研究这个时段的历史学家,无论是海军史专家还是政治史专家,都无法忽视这本书,它一定会跻身这个主题的著作的经典之列。──《泰晤士报文学副刊》

别出机枢,在学术性和可读性之间达到了可敬的平衡,是关于伊丽莎白时期最著名的历史插曲的全新记述。──《历史》

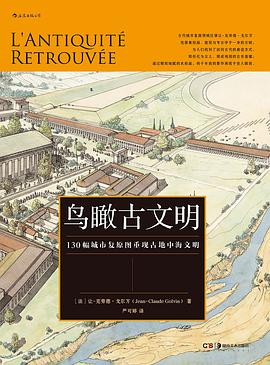

鸟瞰古文明 豆瓣 Goodreads

L’Antiquité Retrouvée

9.0 (43 个评分)

作者:

[法] 让-克劳德·戈尔万

译者:

严可婷

后浪丨湖南美术出版社

2019

- 10

130幅城市复原图,重现古文明全景

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

借由细腻画笔,溯着时间之流,触碰千年前的繁华巨梦

以地中海沿岸为中心,横跨九大地域,近百座建筑群跃然眼前

它们是古代统治者雄心与抱负的见证

也是我们理解古希腊、罗马、埃及文明的最佳途径

🌟 所有伟大的城市,都是在信念与梦想中建构而成。

它们并不只辉煌于历史,其光芒也照耀了后世前进之路。

🌟 古代城市复原领域巨擘让-克劳德·戈尔万凭借集绘画、建筑与考古学于一身的天赋, 将那些化为尘土,颓成残垣的古老废墟重新修葺。

📕 内容简介

当我们阅读历史书籍,闭上眼睛想象古代人的生活时,最大的困难和最容易出现的错误不是古代人的活动本身,而是他们活动的场所。失去场所的活动很快便脱离了我们想象的控制,背景的缺失让一切陷入失序,美妙和谐的图景转化成或滑稽或丑陋又失去连贯性的碎片。而古代城市复原图的重要作用便是:让我们回到现场,用想象力带着肉体,亲身体验历史。

毫无疑问,古代城市复原图的绘制是一项具有挑战性的工作,而本书作者让-克劳德·戈尔万及其团队用丰厚的考古学、建筑学知识,以及他出色的绘画天赋达成了目标。他用细腻的水彩画直接呈现了古地中海文明,从公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图配以文字,精心介绍了87个地区与城市,将美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马一网打尽,其中不仅铕被各类史书反复提及的重要城镇,还有曾经辉煌一时却被人遗忘的诸多地方。每一幅图画都是成千上万条信息的结晶,甚至一幅图中浓缩了一座城市数佰年的历史,值得人们细细品味。

通过眼前的复原图,凝视众多文明结晶,我们获得了观察历史的另一个视角,不失为一种有趣的智力体验。

👩 编辑推荐

☆130幅复原图呈现古地中海文明三千纪的繁华与梦幻

公元前2500年直到公元5世纪,时间横跨3000年。130幅复原图、配以文字精心介绍87个地区与城市,囊括巴比伦、迦太基、雅典、特洛伊、罗马等众多历史名城,将古地中海文明全景呈现。

☆古代城市复原图制作领域巨擘率领的专家团队,用纸笔精准重构历史发生之地

让-克劳德·戈尔万,建筑师,考古学家,曾指挥位于埃及卢克索的“法国·埃及·卡尔纳克神殿研究中心”逾10年,法国国立科学研究中心(CNRS)研究员,发表古代城市复原图数百幅,更有超过千幅作品被阿尔勒考古博物馆收藏。作者及其团队(历史学家、碑文研究者、建筑师、地理学家等)从事专业城市复原图绘制工作30年,每一幅复原图的背后都包含着千万条信息。

☆图文结合,详解城市历史与其建筑之间错综复杂的关系。

对城市规划,城市主要建筑的来历、规模、结构等方面的详实说明,深入古代城市的肌理。无形的历史受肉于各有魅力的城市,变得可以被触碰、抚摸。

☆ 地中海古城版“清明上河图”,用艺术的手法呈现历史之美

冰冷的研究成果被转换成生动的水彩画作,错落有致的线条辅以层次分明的淡彩,宏大的景观冲击着读者的视觉感官,让读者以苍鹰的视角看尽古地中海世界的繁华,又给予读者充足想象的空间,带领读者亲临其中,感受其美。

☆各色城市、各式建筑,多角度透视历史

历史不仅仅属于帝王将相,更属于芸芸众生;历史中的城市不仅仅有都城、重镇,也有着边境据点、乡野小镇。从帝王宫殿、神庙到普通人家、磨坊,本书所绘城市不仅是在历史上留下浓墨重彩的名城,也有已湮没于历史长河中的地区,通过叙述后者平常而不失波澜的的生活,给人们另一个观察历史的角度。

布达佩斯之围 豆瓣

The Siege of Budapest

作者:

[匈牙利] 翁格瓦利·克里斯蒂安

译者:

陆大鹏

/

刘晓晖

社会科学文献出版社

2021

- 5

布达佩斯围城战是二战中最漫长、最血腥的城市攻防战之一。历史学家翁格瓦利为这场影响深远但近乎被遗忘的战役撰写了一部无与伦比的军事史。他搜寻被束之高阁的档案,挖掘被历史埋藏的史料,寻访战争的亲历者与幸存者,试图还原真相,书写二战历史研究缺失的篇章。但这不仅仅是一部军事史,《布达佩斯之围》从政治、社会乃至人性的角度再现了这出恐怖的大戏。“多瑙河之珠”的毁灭本是可以避免的。突围是徒劳的,投降换不来解放,近100万布达佩斯居民眼睁睁地看着双方军队的残杀和家园的毁灭,却无力干预……

罗马的复辟 豆瓣

The Restoration of Rome:Barbarian Popes and Imperial Pretenders

8.3 (7 个评分)

作者:

[英]彼得·希瑟(Peter Heather)

译者:

马百亮

中信出版集团

2020

- 1

帝国陨落之后,还能重生吗?

476年,西罗马末代皇帝被废,数百年的帝国传统宣告终结。然而,帝国的文化、制度、精神仍有存留,与之相伴的利益催动着重建帝国的野心。

在西方,哥特人狄奥多里克几乎恢复帝国的荣光。511年时,他用罗马人的方式指挥着西罗马故地近一半地区的事务,霸权延伸至北非和中欧。可是他一去世,帝国的光环便全然从他以前的领地消失。

在东罗马,527年即位的皇帝查士丁尼一面编纂法典,一面用战事彰显力量,征服北非,夺回意大利,俨然西方帝国的复兴者。但他死后不到两代人,东罗马的疆域仅剩从前的三分之一,再无力量重现辉煌。

800年的圣诞节,来自北方的法兰克人查理曼走进圣彼得大教堂,教宗为他加冕,宣布他为罗马人的皇帝。查理曼以神圣君主之姿启动改革,统一帝国内的基督教文化。然而在他身后,加洛林王朝运气耗尽,继承纷争打破了帝国重现之梦。

西罗马陨落500年后,来自西方、东方、北方的复兴尝试均告失败,亚欧大陆西部的格局早已不复当年,体现罗马精髓的帝国已无可能复生。不过,王权的竞逐争斗使宗教获得了巨大的力量,在无意间创造了教宗的新罗马帝国——拉丁基督教世界,从11世纪开始屹立千年,影响延续至今。

在重建罗马的努力中,帝国渐渐归于乌有,我们今天所知道的欧洲从废墟中创生。

476年,西罗马末代皇帝被废,数百年的帝国传统宣告终结。然而,帝国的文化、制度、精神仍有存留,与之相伴的利益催动着重建帝国的野心。

在西方,哥特人狄奥多里克几乎恢复帝国的荣光。511年时,他用罗马人的方式指挥着西罗马故地近一半地区的事务,霸权延伸至北非和中欧。可是他一去世,帝国的光环便全然从他以前的领地消失。

在东罗马,527年即位的皇帝查士丁尼一面编纂法典,一面用战事彰显力量,征服北非,夺回意大利,俨然西方帝国的复兴者。但他死后不到两代人,东罗马的疆域仅剩从前的三分之一,再无力量重现辉煌。

800年的圣诞节,来自北方的法兰克人查理曼走进圣彼得大教堂,教宗为他加冕,宣布他为罗马人的皇帝。查理曼以神圣君主之姿启动改革,统一帝国内的基督教文化。然而在他身后,加洛林王朝运气耗尽,继承纷争打破了帝国重现之梦。

西罗马陨落500年后,来自西方、东方、北方的复兴尝试均告失败,亚欧大陆西部的格局早已不复当年,体现罗马精髓的帝国已无可能复生。不过,王权的竞逐争斗使宗教获得了巨大的力量,在无意间创造了教宗的新罗马帝国——拉丁基督教世界,从11世纪开始屹立千年,影响延续至今。

在重建罗马的努力中,帝国渐渐归于乌有,我们今天所知道的欧洲从废墟中创生。

罗马帝国的陨落 豆瓣

The Fall of the Roman Empire

8.9 (9 个评分)

作者:

彼得•希瑟 (Peter Heather)

译者:

向俊

中信出版社·新思文化

2016

- 11

再现罗马走向衰亡的悲壮史诗,追问帝国倾覆的真正根源,严谨研究和流畅书写的完美融合,全球热销50万册!革新爱德华•吉本的事业,半个多世纪以来罗马史研究的集大成之作!

————————————————————————————————————————

【内容简介】

鼎盛时代的罗马帝国,统治着西起不列颠、西班牙,东至幼发拉底河的土地。千百年来,罗马帝国被当作人类统治的制度典范,拥有严密的防御体系、训练有素的职业军队、复杂的行政体系和繁荣的交通贸易网。当时人们相信,“永恒之城”罗马永远不会陷落。

罗马人想不到的是,帝国由盛转衰只在转瞬之间,而毁灭的种子来自最匪夷所思的地方——北方人烟稀少的草原。公元4世纪末,呼啸而来的匈人骑兵打破了罗马世界的平衡,本来已经和罗马相安无事的欧洲蛮族被匈人击溃、驱赶。376年,第一批哥特人难民请求进入罗马境内居住,大量涌入的蛮族人动摇了帝国的统治。帝国百年衰亡史的大幕拉开了。

378年的哈德良堡战役,罗马军队惨败于暴乱的哥特武装,皇帝瓦伦斯战死。局势逐渐失控,蛮族军队开始蚕食罗马的领土。406年,莱茵河防线失守;410年,罗马城首次被洗劫;412年,西班牙全境沦陷; 439年,北非全境失守;446年,不列颠行省脱离罗马统治;455年,罗马再次遭到洗劫;468年,罗马帝国最后一次北非远征惨败;476年,帝国灭亡。讽刺的是,废黜罗马末代皇帝的哥特势力,正是100年前那批哥特难民的后裔。

我们不仅疑惑,罗马帝国的金城汤池是从哪里开始崩塌的?一个世纪的衰亡史,难道就没有挽回的机会?“永恒帝国”的失败,人口大迁徙,以及欧洲再也没能实现的“分久必合”之梦,给我们的启示几何?本书将用精彩的故事和详实的细节,重现罗马帝国这意味深长的最后一百年。

————————————————————————————————————————

【编辑推荐】

◎罗马史权威学者彼得•希瑟25年心血力作,全球销量超过50万本

《罗马帝国的陨落》讲述罗马帝国衰落的最后一百年(4世纪末—5世纪末),是综合半个世纪来罗马史研究成果的集大成之作。希瑟如大侦探一般,把历史学家几十年来发现的时空碎片,一片一片地拼给你看,奇迹般重建罗马帝国的宏大面貌;同时,他又为我们演示了这个大帝国崩坏、倒塌的悲壮史诗。

◎穿透历史迷雾,刷新罗马史写作的深度与广度,了解晚期罗马史的不二之选

从378年罗马军在哈德良堡之战中惨败,到476年西罗马帝国灭亡——这段时间对解释罗马灭亡至关重要,但它尴尬地落在古典史和中世纪史研究的视域交界处,缺少整体而权威的审视。《罗马帝国的陨落》正好填补了这一空白,重整了罗马末年的政治-社会图景,让我们以前所未有的清晰度,观察这个时代。从非洲的繁忙商业,到罗马东方的漫长防线,再到欧洲蛮族的多样生活,这个广阔帝国的方方面面,都可以是反映帝国衰亡的镜子。

◎重开欧洲史上最大疑案:罗马帝国为何终结?

罗马帝国的陨落改变了历史的走向,给人留下了永远的遗憾与疑问。人们不禁会问:罗马帝国是人类历史上最成功的一套制度体系,但它最后怎么就失败了呢?

难道它具有致命的内部缺陷?抑或公元5世纪的欧洲民族的迁徙大潮太过汹涌,外部压力使国家难以支撑?又或者,帝国的皇帝、将军做出了一些不可挽回的错误决定?书中,希瑟站在新的历史和知识高度,对罗马衰亡的原因做出了全面分析——大国兴亡、欧洲秩序、移民……种种话题中回响的现代启示,值得我们侧耳倾听。

————————————————————————————————————————

【评论】

关于那个至关重要却又很难透彻理解的时代,彼得•希瑟为我们带来了一部难得一见的作品,集合了他讲故事的天分和学术的严谨性。这本书就像一座新立的灯塔,照透了笼罩着西罗马帝国最后岁月的历史迷雾。

——汤姆•霍兰(Tom Holland,《卢比孔河》《波斯战火》作者)

麦考利(19世纪英国历史学家)曾说,畅销历史学家应该以取代年轻女孩床边的轻小说为己任。为了做到这一点,你需要引人入胜的故事、流畅易读的文风和出众的学识。希瑟三者兼具……吉本当然还是经典。但是希瑟用一样的热忱,革新了吉本的事业;而且令人欣慰的是,希瑟只用了吉本六分之一的篇幅。

——约翰•曼(John Man,亚洲史学家、作家)

爱德华•吉本的旧事新说,一部丰富而有戏剧性的集大成之作。……希瑟先生这本书的精彩之处,不仅在于他所述的这个大变革的故事,也在于其幕后历史学家的杰出工作。希瑟先生就像大侦探一般,使用了十八般手段——从考古学的花粉检测到文学批评——只为了还原一段淹没历史的真相。

——亚当•基尔希(Adam Kirsch,诗人、批评家)

阿拉里克的哥特人、阿提拉的匈人、盖萨里克的汪达尔人,还有罗马帝国的奋斗目标和糟糕统治,都被丢进希瑟的大熔炉中,得到了一个有趣的结论——吉本也不会轻视这种说法——罗马的帝国主义最终成了自己的掘墓人。

——保罗•卡特里奇(Paul Cartledge,剑桥大学历史学教授)

普通读者会被希瑟那种生动、清新、没有难解术语的讲述所吸引,他的口吻犹如在大学的历史大讲堂。……对读者的细心讲解,以及详尽的注释,使这本书能够吸引任何对古典时代晚期和中世纪早期感兴趣的人。

——劳伦斯•岗村(Lawrence Okamura,罗马史学家)

开卷有益的大师之作。

——《前言杂志》(ForeWord Magazine)

极富感染力,充满历史的跌宕起伏和伟大人物。

——《旁观者》(Spectator)

激动人心的故事,汹涌激荡的往事……这本书可以推荐给任何人,不论是历史专家还是业余读者。

——《今日历史》(History Today)

就像一个罗马末代皇帝一样,彼得•希瑟决定重整罗马破碎的山河,防止江山沦于历史的迷茫与无序。和罗马末代皇帝不同的是,希瑟成功了。

——《泰晤士报》(The Times)

希瑟熟练地梳理了罗马衰亡过程中必要的经济和政治现实,同时用丰富多彩、扣人心弦的讲述,重塑了那个兵荒马乱的时代中的故事与人物。……其中不乏敏锐的洞察,不同年代之间观点的跳跃碰撞,还有富于感染力的历史热情。

——《独立报》(Independent)

————————————————————————————————————————

【内容简介】

鼎盛时代的罗马帝国,统治着西起不列颠、西班牙,东至幼发拉底河的土地。千百年来,罗马帝国被当作人类统治的制度典范,拥有严密的防御体系、训练有素的职业军队、复杂的行政体系和繁荣的交通贸易网。当时人们相信,“永恒之城”罗马永远不会陷落。

罗马人想不到的是,帝国由盛转衰只在转瞬之间,而毁灭的种子来自最匪夷所思的地方——北方人烟稀少的草原。公元4世纪末,呼啸而来的匈人骑兵打破了罗马世界的平衡,本来已经和罗马相安无事的欧洲蛮族被匈人击溃、驱赶。376年,第一批哥特人难民请求进入罗马境内居住,大量涌入的蛮族人动摇了帝国的统治。帝国百年衰亡史的大幕拉开了。

378年的哈德良堡战役,罗马军队惨败于暴乱的哥特武装,皇帝瓦伦斯战死。局势逐渐失控,蛮族军队开始蚕食罗马的领土。406年,莱茵河防线失守;410年,罗马城首次被洗劫;412年,西班牙全境沦陷; 439年,北非全境失守;446年,不列颠行省脱离罗马统治;455年,罗马再次遭到洗劫;468年,罗马帝国最后一次北非远征惨败;476年,帝国灭亡。讽刺的是,废黜罗马末代皇帝的哥特势力,正是100年前那批哥特难民的后裔。

我们不仅疑惑,罗马帝国的金城汤池是从哪里开始崩塌的?一个世纪的衰亡史,难道就没有挽回的机会?“永恒帝国”的失败,人口大迁徙,以及欧洲再也没能实现的“分久必合”之梦,给我们的启示几何?本书将用精彩的故事和详实的细节,重现罗马帝国这意味深长的最后一百年。

————————————————————————————————————————

【编辑推荐】

◎罗马史权威学者彼得•希瑟25年心血力作,全球销量超过50万本

《罗马帝国的陨落》讲述罗马帝国衰落的最后一百年(4世纪末—5世纪末),是综合半个世纪来罗马史研究成果的集大成之作。希瑟如大侦探一般,把历史学家几十年来发现的时空碎片,一片一片地拼给你看,奇迹般重建罗马帝国的宏大面貌;同时,他又为我们演示了这个大帝国崩坏、倒塌的悲壮史诗。

◎穿透历史迷雾,刷新罗马史写作的深度与广度,了解晚期罗马史的不二之选

从378年罗马军在哈德良堡之战中惨败,到476年西罗马帝国灭亡——这段时间对解释罗马灭亡至关重要,但它尴尬地落在古典史和中世纪史研究的视域交界处,缺少整体而权威的审视。《罗马帝国的陨落》正好填补了这一空白,重整了罗马末年的政治-社会图景,让我们以前所未有的清晰度,观察这个时代。从非洲的繁忙商业,到罗马东方的漫长防线,再到欧洲蛮族的多样生活,这个广阔帝国的方方面面,都可以是反映帝国衰亡的镜子。

◎重开欧洲史上最大疑案:罗马帝国为何终结?

罗马帝国的陨落改变了历史的走向,给人留下了永远的遗憾与疑问。人们不禁会问:罗马帝国是人类历史上最成功的一套制度体系,但它最后怎么就失败了呢?

难道它具有致命的内部缺陷?抑或公元5世纪的欧洲民族的迁徙大潮太过汹涌,外部压力使国家难以支撑?又或者,帝国的皇帝、将军做出了一些不可挽回的错误决定?书中,希瑟站在新的历史和知识高度,对罗马衰亡的原因做出了全面分析——大国兴亡、欧洲秩序、移民……种种话题中回响的现代启示,值得我们侧耳倾听。

————————————————————————————————————————

【评论】

关于那个至关重要却又很难透彻理解的时代,彼得•希瑟为我们带来了一部难得一见的作品,集合了他讲故事的天分和学术的严谨性。这本书就像一座新立的灯塔,照透了笼罩着西罗马帝国最后岁月的历史迷雾。

——汤姆•霍兰(Tom Holland,《卢比孔河》《波斯战火》作者)

麦考利(19世纪英国历史学家)曾说,畅销历史学家应该以取代年轻女孩床边的轻小说为己任。为了做到这一点,你需要引人入胜的故事、流畅易读的文风和出众的学识。希瑟三者兼具……吉本当然还是经典。但是希瑟用一样的热忱,革新了吉本的事业;而且令人欣慰的是,希瑟只用了吉本六分之一的篇幅。

——约翰•曼(John Man,亚洲史学家、作家)

爱德华•吉本的旧事新说,一部丰富而有戏剧性的集大成之作。……希瑟先生这本书的精彩之处,不仅在于他所述的这个大变革的故事,也在于其幕后历史学家的杰出工作。希瑟先生就像大侦探一般,使用了十八般手段——从考古学的花粉检测到文学批评——只为了还原一段淹没历史的真相。

——亚当•基尔希(Adam Kirsch,诗人、批评家)

阿拉里克的哥特人、阿提拉的匈人、盖萨里克的汪达尔人,还有罗马帝国的奋斗目标和糟糕统治,都被丢进希瑟的大熔炉中,得到了一个有趣的结论——吉本也不会轻视这种说法——罗马的帝国主义最终成了自己的掘墓人。

——保罗•卡特里奇(Paul Cartledge,剑桥大学历史学教授)

普通读者会被希瑟那种生动、清新、没有难解术语的讲述所吸引,他的口吻犹如在大学的历史大讲堂。……对读者的细心讲解,以及详尽的注释,使这本书能够吸引任何对古典时代晚期和中世纪早期感兴趣的人。

——劳伦斯•岗村(Lawrence Okamura,罗马史学家)

开卷有益的大师之作。

——《前言杂志》(ForeWord Magazine)

极富感染力,充满历史的跌宕起伏和伟大人物。

——《旁观者》(Spectator)

激动人心的故事,汹涌激荡的往事……这本书可以推荐给任何人,不论是历史专家还是业余读者。

——《今日历史》(History Today)

就像一个罗马末代皇帝一样,彼得•希瑟决定重整罗马破碎的山河,防止江山沦于历史的迷茫与无序。和罗马末代皇帝不同的是,希瑟成功了。

——《泰晤士报》(The Times)

希瑟熟练地梳理了罗马衰亡过程中必要的经济和政治现实,同时用丰富多彩、扣人心弦的讲述,重塑了那个兵荒马乱的时代中的故事与人物。……其中不乏敏锐的洞察,不同年代之间观点的跳跃碰撞,还有富于感染力的历史热情。

——《独立报》(Independent)

欧洲的创生 豆瓣

The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950—1350

作者:

[英] 罗伯特·巴特利特

译者:

刘寅

后浪丨民主与建设出版社

2021

- 5

1994年沃尔夫森历史奖获奖作品,从边缘地带、宗教、人口、贸易、军事、文化等方面的变化着手,讲述欧洲是如何成为现代欧洲的。

◎ 内容简介

在中世纪盛期,欧洲发生了一股内部征服、殖民和经 济增长的浪潮,由此,欧洲从一个由独立小社群组成的世界变成了一个由各具独特文化的强大王国构成的网络。在这本引人注目的著作中,作者罗伯特·巴特利特生动地展示了欧洲自己就是殖民的产物,如同它后来成为殖民者一样,还展现了这对塑造欧洲大陆和当今世界的影响。

本书出版后荣获沃尔夫森历史奖,后被翻译为德语、爱沙尼亚语、波兰语、日语、西班牙语、俄语等多种语言。

◎ 媒体推荐

关于欧洲之形成的明晰而有力的叙述……巴特利特史诗般的主题是拉丁基督教世界向欧洲边缘地带的扩张……他还强调了这一扩张对世界未来历史的影响。

—— 凯斯·托马斯《卫报》

在诸多对中世纪欧洲的重新评估中,这本是多年以来最令人兴奋的,也是写得最好的。

—— 埃里克·克里斯琴森《纽约书评》

巴特利特积累了大量文献资料。与其他作者不同的是,他用丰富的事件、名士和当代评论编织了一张华丽的“挂毯”……这是一项对塑造了西方世界的力量的技艺精湛的调查。

—— 西奥多·K.拉布《泰晤士报文学增刊》

有启发性的……一部有力量的历史作品,也是一本含蓄的、有关我们时代的小册子。

—— 保罗·约翰逊《标准晚报》

◎ 内容简介

在中世纪盛期,欧洲发生了一股内部征服、殖民和经 济增长的浪潮,由此,欧洲从一个由独立小社群组成的世界变成了一个由各具独特文化的强大王国构成的网络。在这本引人注目的著作中,作者罗伯特·巴特利特生动地展示了欧洲自己就是殖民的产物,如同它后来成为殖民者一样,还展现了这对塑造欧洲大陆和当今世界的影响。

本书出版后荣获沃尔夫森历史奖,后被翻译为德语、爱沙尼亚语、波兰语、日语、西班牙语、俄语等多种语言。

◎ 媒体推荐

关于欧洲之形成的明晰而有力的叙述……巴特利特史诗般的主题是拉丁基督教世界向欧洲边缘地带的扩张……他还强调了这一扩张对世界未来历史的影响。

—— 凯斯·托马斯《卫报》

在诸多对中世纪欧洲的重新评估中,这本是多年以来最令人兴奋的,也是写得最好的。

—— 埃里克·克里斯琴森《纽约书评》

巴特利特积累了大量文献资料。与其他作者不同的是,他用丰富的事件、名士和当代评论编织了一张华丽的“挂毯”……这是一项对塑造了西方世界的力量的技艺精湛的调查。

—— 西奥多·K.拉布《泰晤士报文学增刊》

有启发性的……一部有力量的历史作品,也是一本含蓄的、有关我们时代的小册子。

—— 保罗·约翰逊《标准晚报》

BBC苏格兰史 豆瓣

A History of Scotland

作者:

[英]尼尔·奥利弗

译者:

张朔然

译林出版社

2020

- 8

●苏格兰人为什么要举行独立公投?

●读完这部思想解放和民族自由的史诗你就明白了

●BBC资深历史纪录片主持人,解开苏格兰影响世界的密码

苏格兰启蒙运动如何影响了全世界?

格子花纹何时成为苏格兰的民族象征?

威廉•华莱士的自由精神是否传承至今?

在城堡、高地与群岛中发现苏格兰民族的战斗与传奇,浪漫与不屈。

传统的苏格兰历史,总是以英格兰为坐标系,充斥着战败和羞辱。无论是民族英雄威廉·华莱士的牺牲、命运多舛的玛丽·斯图亚特女王,还是成立联合王国后的附属地位,都透露出一种失败者和受挫者的气质。但是这样的历史真的准确吗?

尼尔•奥利弗使用了最新的考古发现和历史研究成果,将苏格兰的历史放入了更为宏大的欧洲史、世界史的范畴来考察;并且根据不同阶段,采用了地质史、古人类史、帝王史、贸易史、启蒙思想史的写法,用几千年的历史脉动、精彩纷呈的人物,激烈的战役书写出苏格兰人寻求思想解放和民族自由的辉煌斗争。本书一改苏格兰悲剧性的刻板印象,准确地把握了苏格兰的身份认同,在这广袤的世界中为苏格兰找到了更为恰切的位置。

也许我们自以为了解苏格兰,但打开这本书,它仍能让你大吃一惊。

——《好书指南》

尼尔•奥利弗从考古学、地缘政治学等诸多角度……将我们的目光引向苏格兰从古至今独特的际遇与处境。

——克里斯托弗•哈维,《苏格兰事务》

《苏格兰史》是我们迄今为止最有野心的节目。

——BBC苏格兰分公司

●读完这部思想解放和民族自由的史诗你就明白了

●BBC资深历史纪录片主持人,解开苏格兰影响世界的密码

苏格兰启蒙运动如何影响了全世界?

格子花纹何时成为苏格兰的民族象征?

威廉•华莱士的自由精神是否传承至今?

在城堡、高地与群岛中发现苏格兰民族的战斗与传奇,浪漫与不屈。

传统的苏格兰历史,总是以英格兰为坐标系,充斥着战败和羞辱。无论是民族英雄威廉·华莱士的牺牲、命运多舛的玛丽·斯图亚特女王,还是成立联合王国后的附属地位,都透露出一种失败者和受挫者的气质。但是这样的历史真的准确吗?

尼尔•奥利弗使用了最新的考古发现和历史研究成果,将苏格兰的历史放入了更为宏大的欧洲史、世界史的范畴来考察;并且根据不同阶段,采用了地质史、古人类史、帝王史、贸易史、启蒙思想史的写法,用几千年的历史脉动、精彩纷呈的人物,激烈的战役书写出苏格兰人寻求思想解放和民族自由的辉煌斗争。本书一改苏格兰悲剧性的刻板印象,准确地把握了苏格兰的身份认同,在这广袤的世界中为苏格兰找到了更为恰切的位置。

也许我们自以为了解苏格兰,但打开这本书,它仍能让你大吃一惊。

——《好书指南》

尼尔•奥利弗从考古学、地缘政治学等诸多角度……将我们的目光引向苏格兰从古至今独特的际遇与处境。

——克里斯托弗•哈维,《苏格兰事务》

《苏格兰史》是我们迄今为止最有野心的节目。

——BBC苏格兰分公司

罗马的命运 豆瓣

The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire

8.6 (19 个评分)

作者:

[美]凯尔·哈珀

译者:

李一帆

后浪丨北京联合出版公司

2019

- 6

自然科学和人文科学结合的典范

《枪炮、病菌与钢铁》版的罗马帝国衰亡史

结合了当代最前沿的基因科学、气候研究、疾病研究的技术,为我们重新讲述罗马覆灭背后的故事

◎ 编辑推荐

☆ 利用最前沿的基因科学、气候科学和疾病科学,向我们解释了罗马所面临的巨大困难和结构性危机,以及他们在面对这种危机的时候所做出的巨大努力。

☆ 本书论述的是人类历史上最重要的章节之一:罗马帝国的灭亡。并且是第一本研究气候变化和传染病在罗马帝国的崩溃中所起作用的著作,叙述了自然战胜人类野心的故事。

◎ 内容简介

凯尔·哈珀将宏大的历史叙述与最为尖端的气候科学和基因研究结合在一起,指出罗马帝国的命运不仅是由皇帝、士兵和野蛮人决定的,也是由火山爆发、太阳周期、不稳定的气候以及致命的病毒和细菌决定的。他从罗马帝国的二世纪的巅峰时期一直叙述到七世纪拜占庭帝国的支离破碎的局面。哈珀描述了罗马人在巨大的环境压力下如何复苏,又如何再次面临危机,直到再也无法承受“小冰河时代”和反复爆发的鼠疫的打击。

《罗马的命运》深刻地反映了人类与环境的密切关系,全面描述了历史上最伟大的文明之一是如何面临和忍受环境的压力,最终依然崩溃的。罗马帝国的例子提醒我们,气候变化和细菌进化以令人惊讶的方式塑造了我们居住的世界。

◎ 名人推荐

这是一个伟大文明与隐形敌人长期斗争的故事。在公元160年的帝国全盛时期,由著名的罗马大道和繁华的港口连接起来的辉煌城市,正等待着来自非洲中部和西藏高原致命的病原体。然而,在变幻莫测的太阳光芒下,在时而被火山尘埃遮住的天空下,或者缺少雨水的天空下,帝国依然顽强地坚持着。哈珀对帝国居民和其邻居如何面对这些灾难的描述充满人性,同时对他们所面临的风险的描述令人不寒而栗。写得精彩,既宏伟又富有同情心,这真是一部伟大的历史著作。

——彼得·布朗,普林斯顿大学荣休教授

在这段引人入胜的历史中,凯尔·哈珀展示了疾病和环境因素不仅是罗马帝国最终崩溃的原因,也是罗马衰亡前几个世纪面临的严重问题的原因。哈珀引人注目的警世故事记录了致命的鼠疫、病毒热和其他瘟疫,这些瘟疫一次又一次地蹂躏着人们,导致的死亡人数远远超过了以往任何敌军。人们不禁要问,帝国是如何维持如此长的时间的。

——埃里克·克林特,乔治华盛顿大学古代史和考古学教授

凯尔·哈珀是21世纪的爱德华·吉本。在这本非常重要的书中,他揭示了罗马帝国的衰亡给我们这个时代带来的重大教训:人类可以操纵自然,但永远不会战胜它。

——伊恩·莫里斯,斯坦福大学历史学和古典学教授

凯尔·哈珀对罗马帝国的衰亡的非凡的新描述扣人心弦,而又让人心生恐怖,书中讲述了人类行为与各个系统、病原体和气候变化之间的相互作用。尽管哈珀书中的主角不是人类,但它们对人类生活和社会的影响是毁灭性的。

——埃玛·登奇,哈佛大学古代史教授

这是罗马帝国历史上生态和环境方面的最好描述,既有学问,又生动,而且是最新的。

——约翰·罗伯特·麦克尼尔,乔治城大学环境史教授

《罗马的命运》是罗马世界研究的一个突破——无畏、创新,甚至可以说是革命性的。

——沃尔特·沙伊德尔,斯坦福大学古代史教授

◎ 获奖推荐

媒介网站2017年度图书之一

《泰晤士报文学增刊》2017年度图书之一

福布斯网站2017年伟大的人类学和历史书之一

《联邦党人》2017年度图书之一

美国出版商协会2018年专业学术卓越奖荣誉奖

《枪炮、病菌与钢铁》版的罗马帝国衰亡史

结合了当代最前沿的基因科学、气候研究、疾病研究的技术,为我们重新讲述罗马覆灭背后的故事

◎ 编辑推荐

☆ 利用最前沿的基因科学、气候科学和疾病科学,向我们解释了罗马所面临的巨大困难和结构性危机,以及他们在面对这种危机的时候所做出的巨大努力。

☆ 本书论述的是人类历史上最重要的章节之一:罗马帝国的灭亡。并且是第一本研究气候变化和传染病在罗马帝国的崩溃中所起作用的著作,叙述了自然战胜人类野心的故事。

◎ 内容简介

凯尔·哈珀将宏大的历史叙述与最为尖端的气候科学和基因研究结合在一起,指出罗马帝国的命运不仅是由皇帝、士兵和野蛮人决定的,也是由火山爆发、太阳周期、不稳定的气候以及致命的病毒和细菌决定的。他从罗马帝国的二世纪的巅峰时期一直叙述到七世纪拜占庭帝国的支离破碎的局面。哈珀描述了罗马人在巨大的环境压力下如何复苏,又如何再次面临危机,直到再也无法承受“小冰河时代”和反复爆发的鼠疫的打击。

《罗马的命运》深刻地反映了人类与环境的密切关系,全面描述了历史上最伟大的文明之一是如何面临和忍受环境的压力,最终依然崩溃的。罗马帝国的例子提醒我们,气候变化和细菌进化以令人惊讶的方式塑造了我们居住的世界。

◎ 名人推荐

这是一个伟大文明与隐形敌人长期斗争的故事。在公元160年的帝国全盛时期,由著名的罗马大道和繁华的港口连接起来的辉煌城市,正等待着来自非洲中部和西藏高原致命的病原体。然而,在变幻莫测的太阳光芒下,在时而被火山尘埃遮住的天空下,或者缺少雨水的天空下,帝国依然顽强地坚持着。哈珀对帝国居民和其邻居如何面对这些灾难的描述充满人性,同时对他们所面临的风险的描述令人不寒而栗。写得精彩,既宏伟又富有同情心,这真是一部伟大的历史著作。

——彼得·布朗,普林斯顿大学荣休教授

在这段引人入胜的历史中,凯尔·哈珀展示了疾病和环境因素不仅是罗马帝国最终崩溃的原因,也是罗马衰亡前几个世纪面临的严重问题的原因。哈珀引人注目的警世故事记录了致命的鼠疫、病毒热和其他瘟疫,这些瘟疫一次又一次地蹂躏着人们,导致的死亡人数远远超过了以往任何敌军。人们不禁要问,帝国是如何维持如此长的时间的。

——埃里克·克林特,乔治华盛顿大学古代史和考古学教授

凯尔·哈珀是21世纪的爱德华·吉本。在这本非常重要的书中,他揭示了罗马帝国的衰亡给我们这个时代带来的重大教训:人类可以操纵自然,但永远不会战胜它。

——伊恩·莫里斯,斯坦福大学历史学和古典学教授

凯尔·哈珀对罗马帝国的衰亡的非凡的新描述扣人心弦,而又让人心生恐怖,书中讲述了人类行为与各个系统、病原体和气候变化之间的相互作用。尽管哈珀书中的主角不是人类,但它们对人类生活和社会的影响是毁灭性的。

——埃玛·登奇,哈佛大学古代史教授

这是罗马帝国历史上生态和环境方面的最好描述,既有学问,又生动,而且是最新的。

——约翰·罗伯特·麦克尼尔,乔治城大学环境史教授

《罗马的命运》是罗马世界研究的一个突破——无畏、创新,甚至可以说是革命性的。

——沃尔特·沙伊德尔,斯坦福大学古代史教授

◎ 获奖推荐

媒介网站2017年度图书之一

《泰晤士报文学增刊》2017年度图书之一

福布斯网站2017年伟大的人类学和历史书之一

《联邦党人》2017年度图书之一

美国出版商协会2018年专业学术卓越奖荣誉奖

拜占廷简史 豆瓣

The Lost World of Byzantium

作者:

(英) 乔纳森·哈里斯

译者:

庞国庆

/

吕丽蓉

…

中信出版社

2017

- 11

拜占廷帝国近11个世纪的兴衰以及最终灭亡的历程引人深思:它在面临不断威胁其生存的动荡和入侵时,为何依然可以延续久远?在最终灭亡时,又为何消失得如此彻底?

在拜占廷领域资深学者乔纳森·哈里斯看来,拜占廷帝国虽然历经劫难,屡屡面临大军压境,但它不仅凭借不同寻常的外交策略获得生存,还因其华丽的艺术和建筑而昌盛一时,更是欧洲、地中海和近东发展过程中的主要推动力之一。

哈里斯通过跨越10个世纪的10位历史焦点人物,为世人介绍了一个充满张力的文明,阐述了它在悠久历史的背后所掩盖的经常令人绝望的巨变。他的这部作品涉及拜占廷帝国社会、政治、军事、宗教、文化和艺术等重要领域,勾勒出了拜占廷文明的核心特征,探索了拜占廷帝国对周边邻国和现代世界所带来的重大而深远的影响。

在拜占廷领域资深学者乔纳森·哈里斯看来,拜占廷帝国虽然历经劫难,屡屡面临大军压境,但它不仅凭借不同寻常的外交策略获得生存,还因其华丽的艺术和建筑而昌盛一时,更是欧洲、地中海和近东发展过程中的主要推动力之一。

哈里斯通过跨越10个世纪的10位历史焦点人物,为世人介绍了一个充满张力的文明,阐述了它在悠久历史的背后所掩盖的经常令人绝望的巨变。他的这部作品涉及拜占廷帝国社会、政治、军事、宗教、文化和艺术等重要领域,勾勒出了拜占廷文明的核心特征,探索了拜占廷帝国对周边邻国和现代世界所带来的重大而深远的影响。

哈布斯堡王朝 豆瓣 Goodreads

The Habsburg Empire: A New History

7.0 (6 个评分)

作者:

[荷兰] 彼得·贾德森(Pieter M. Judson)

译者:

杨乐言

中信出版集团股份有限公司

2017

- 8

哈布斯堡王朝,曾是欧洲历史上统治领域最广的王室,曾统治过神圣罗马帝国、奥地利帝国、西班牙帝国、奥匈帝国等。家族成员更曾是皇帝、国王、大公、公爵等。这个王朝前后绵延1000多年,在如此长的时间内对千万百人具有极其重要和长远的意义,甚至到现在欧洲和世界仍受其影响。

哈布斯堡史学家彼得·贾德森,讲述了从18 世纪至“一战”,哈布斯堡王朝建立一个统一的、一体化的帝国的种种努力,侧重梳理了将境内不同语言风俗的诸多民族整合为多民族共同体的不懈尝试。

这本书拒绝了碎片化的历史场景描写,而是将整个帝国和人民放在讨论的中心,深入当时的社会思想,从意识层面调查了这个辽阔的帝国中,弥合各地差异,缩短地域距离,为整个帝国带来稳定和意义的制度,这才是帝国之所以成为帝国的根源。

这个帝国用来统治其广阔的领土与众多的人民的创造性手段,以及它存在期间无法解决的棘手问题,都给继承了哈布斯堡王朝遗产的中欧国家留下了长久且难以磨灭的烙印。而哈布斯堡王朝带给我们的启示,对于我们如何理解国家和民族,具有重要的意义。尤其对于中国这个多民族国家来说,我们如何理解哈布斯堡王朝,更有助于我们理解自己。

哈布斯堡史学家彼得·贾德森,讲述了从18 世纪至“一战”,哈布斯堡王朝建立一个统一的、一体化的帝国的种种努力,侧重梳理了将境内不同语言风俗的诸多民族整合为多民族共同体的不懈尝试。

这本书拒绝了碎片化的历史场景描写,而是将整个帝国和人民放在讨论的中心,深入当时的社会思想,从意识层面调查了这个辽阔的帝国中,弥合各地差异,缩短地域距离,为整个帝国带来稳定和意义的制度,这才是帝国之所以成为帝国的根源。

这个帝国用来统治其广阔的领土与众多的人民的创造性手段,以及它存在期间无法解决的棘手问题,都给继承了哈布斯堡王朝遗产的中欧国家留下了长久且难以磨灭的烙印。而哈布斯堡王朝带给我们的启示,对于我们如何理解国家和民族,具有重要的意义。尤其对于中国这个多民族国家来说,我们如何理解哈布斯堡王朝,更有助于我们理解自己。

伊斯蘭朝代簡史 豆瓣

The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual

作者:

克利福德.埃德蒙.博斯沃斯(Clifford Edmund Bosworth)

译者:

張人弘

/

池思親

臺灣商務印書館

2016

- 9

「此書足以解開學生及學者對穆斯林世界的疑惑。」

──美國哥倫比亞大學歷史教授Richard W. Bulliet

進入伊斯蘭歷史的最佳敲門磚

歷史上的伊斯蘭世界涵蓋了多種語言、種族與文化,東起印尼、東南亞,西至北非、西班牙,幅員之廣大,要瞭解多元龐雜的伊斯蘭歷史,似乎令人望而生畏。

《伊斯蘭朝代簡史》讓對伊斯蘭歷史有興趣的初學讀者,也能夠一次掌握各地區的文明歷史,名列186個朝代的統治者及在位年份,並簡潔描述該時代發生的重大歷史事件。

對於世界歷史的研究者,《伊斯蘭朝代簡史》則是一份難能可貴的參考資料,以地區分類,再羅列各個伊斯蘭朝代的精確編年,考證紮實,方便研究者查找。 《伊斯蘭朝代簡史》更彌補了在台灣伊斯蘭歷史研究的缺憾,提供簡明又全面的歷史敘述,開展世界史觀。

筆耕不綴的伊斯蘭歷史大家──博斯沃茲

投入伊斯蘭歷史研究的學者絕對熟悉這個名字──艾德蒙德‧博斯沃茲。他是半世紀以來最偉大的伊斯蘭歷史學家之一,曾任教於英國曼徹斯特大學、艾希特大學、聖安德魯斯大學,與美國普林斯頓大學,擁有關於伊斯蘭、阿拉伯、伊朗與土耳其研究的廣博知識。

在伊斯蘭歷史研究領域,博斯沃茲無疑是最多產的一位學者,在半個多世紀的學術生涯中,曾寫下數百篇期刊文章與二十多部專著,擔任《伊斯蘭百科全書》主編,並撰寫超過兩百條條文。

他對知識的熱愛所散發的能量令人敬佩,即使末年高齡八十七歲,也從未停止學術寫作,卓越貢獻難以盡述。

本書特色

★東起印尼,西至西班牙,一本書涵蓋幅員廣闊的伊斯蘭歷史,一次掌握最完整的世界史觀!

★從穆罕默德建立伊斯蘭教,到1980年代的印尼,詳列186個伊斯蘭朝代的主要統治者,簡述重大歷史事件,輕鬆看懂伊斯蘭歷史。

★英國伊斯蘭研究大家博斯沃茲,精確考證年代與史實,寫下入門之作,已被翻譯成阿拉伯文、波斯文、俄文、法文等多國語言。

──美國哥倫比亞大學歷史教授Richard W. Bulliet

進入伊斯蘭歷史的最佳敲門磚

歷史上的伊斯蘭世界涵蓋了多種語言、種族與文化,東起印尼、東南亞,西至北非、西班牙,幅員之廣大,要瞭解多元龐雜的伊斯蘭歷史,似乎令人望而生畏。

《伊斯蘭朝代簡史》讓對伊斯蘭歷史有興趣的初學讀者,也能夠一次掌握各地區的文明歷史,名列186個朝代的統治者及在位年份,並簡潔描述該時代發生的重大歷史事件。

對於世界歷史的研究者,《伊斯蘭朝代簡史》則是一份難能可貴的參考資料,以地區分類,再羅列各個伊斯蘭朝代的精確編年,考證紮實,方便研究者查找。 《伊斯蘭朝代簡史》更彌補了在台灣伊斯蘭歷史研究的缺憾,提供簡明又全面的歷史敘述,開展世界史觀。

筆耕不綴的伊斯蘭歷史大家──博斯沃茲

投入伊斯蘭歷史研究的學者絕對熟悉這個名字──艾德蒙德‧博斯沃茲。他是半世紀以來最偉大的伊斯蘭歷史學家之一,曾任教於英國曼徹斯特大學、艾希特大學、聖安德魯斯大學,與美國普林斯頓大學,擁有關於伊斯蘭、阿拉伯、伊朗與土耳其研究的廣博知識。

在伊斯蘭歷史研究領域,博斯沃茲無疑是最多產的一位學者,在半個多世紀的學術生涯中,曾寫下數百篇期刊文章與二十多部專著,擔任《伊斯蘭百科全書》主編,並撰寫超過兩百條條文。

他對知識的熱愛所散發的能量令人敬佩,即使末年高齡八十七歲,也從未停止學術寫作,卓越貢獻難以盡述。

本書特色

★東起印尼,西至西班牙,一本書涵蓋幅員廣闊的伊斯蘭歷史,一次掌握最完整的世界史觀!

★從穆罕默德建立伊斯蘭教,到1980年代的印尼,詳列186個伊斯蘭朝代的主要統治者,簡述重大歷史事件,輕鬆看懂伊斯蘭歷史。

★英國伊斯蘭研究大家博斯沃茲,精確考證年代與史實,寫下入門之作,已被翻譯成阿拉伯文、波斯文、俄文、法文等多國語言。

剑桥现代印度史 豆瓣

A Concise History of MODERN INDIA

作者:

[美]芭芭拉·戴利·梅特卡夫

/

[美]托马斯·R.梅特卡夫

译者:

李亚兰

/

周袁

…

新星出版社

2019

- 6

“剑桥大学国别史丛书”是由剑桥大学出版社策划的丛书,包括《德国简史》《加拿大简史》《法国简史》《美国简史》《俄国简史》《近现代印度简史》等。这个系列介绍了不同国家的“简明历史”,既是专业的大学教科书,也是大众读者、旅行者的普及性历史介绍,兼具专业性与可读性,学术含量与叙述温度。

《剑桥印度史》卷,对从莫卧儿王朝至今的印度历史进行了新鲜解读,自2001年出版以来,已经成为该领域的经典。

《剑桥印度史》卷,对从莫卧儿王朝至今的印度历史进行了新鲜解读,自2001年出版以来,已经成为该领域的经典。

自贡商人 豆瓣

The Merchants of Zigong

作者:

曾小萍

译者:

董建中

江苏人民出版社

2014

- 10

曾小萍编著的《自贡商人(近代早期中国的企业家)》以自贡盐业的经营和自贡商人为研究对象,揭示了19世纪以及20世纪初期自贡盐业发展的基本面貌。作者高度评价了自贡盐业在中国乃至世界产业经济史上的研究地位,认为自贡盐业是“中国第一个资本密集、大规模生产的私营井盐工业”。本书记述的是中国最早的私人高资本、高生产能力工业企业——食盐制造企业的百年兴衰。这些企业清朝中期时出现在今天的四川省自贡市。这是一部商业史的著作,也是一部与外界互不关联的商人圈的社会史——他们调配经济、社会和政治资源,向我们呈现了帝国边缘地带的中国城市精英的形成。

施剑翘复仇案 豆瓣

The trail of Shi Jianqiao and the Rise of Popular Sympathy

7.5 (16 个评分)

作者:

[美] 林郁沁(Eugenia Lean)

译者:

陈湘静

江苏人民出版社

2011

- 4

在本书中,林郁沁围绕着1935年施剑翘在佛堂射杀军阀孙传芳这一扣人心弦的历史事件,通过对媒体、政治和法律档案的详尽调查,展示了施剑翘设法为父复仇、吸引媒体注意并争取公众同情的策略。她认为这一事件之所以能引起轰动并激发同情,是因为它与性别规范之论争、法制改革与法外正义孰轻孰重以及国民党政府扩张威权统治等更、大的社会性问题联系了起来。在这次审判事件中人们关注的不仅仅是一个年轻妇女的命运,更是“情”能否超越“法治”、挑战民国之政治权威这一更大问题。

阿拉伯通史(第10版) 豆瓣

作者:

[美国] 菲利浦·希提

译者:

马坚

新世界出版社

2015

- 5

《阿拉伯通史(第10版)(套装共2册)》以其洋洋洒洒达700页之多的文字篇幅,完成了一个全面、扎实的基础性知识工程,这对了解阿拉伯世界其后的发展是不可或缺的。在这部通史的主要内容结构中,包括了讲述阿拉伯人的祖先,阿拉伯人的先知穆罕默德的出现和伊斯兰教的兴起,以及早期的哈里发制度。然后,通史追溯了伊斯兰教势力在几十年的时间里迅速扩张的过程:他们穿过北非,进入伊比利亚半岛,跨越比利牛斯山脉,再北上至西部法兰西的普瓦蒂埃,北部到达拜占廷帝国的安纳托利亚,向东则进入中国的西部地区。通史记录了伍麦叶王朝(公元661—750年)和阿巴斯王朝(公元750一1258年)这两个阿拉伯中央帝国的兴衰始末,二者曾分别定都于大马士革和巴格达,后者直到被蒙古的旭烈兀所率领的铁骑攻陷后而遭到毁坏。通史讲述了阿拉伯文明全盛时期的故事,还有它对欧洲文艺复兴所作的巨大贡献。统一的阿拉伯帝国被割据势力搞得四分五裂,继之而来的就是分别在埃及、西班牙和其他地方出现的一些阿拉伯小王朝;非阿拉伯的穆斯林人物渗透到阿拉伯都市社会的精英阶层之中,他们当中有波斯人、突厥人、柏柏尔人和麦木鲁克人,这种状况所造成的后果就是阿拉伯历史的支离破碎。

中东史 豆瓣

A Concise History of the Middle East

作者:

戈尔德施密特

/

戴维森

译者:

哈全安

/

刘志华

东方出版中心

2010

- 9

《中东史》如今渐成“经典”,而其原作者业已从教学岗位退休,故西切斯特大学教授劳伦斯·戴维森便与小阿瑟·戈尔德施密特合著此书的最新版本。由于发生在中东地区的重大事件逐渐增多,而我们也尽量删减自己的表述,因此该书应被命名为“一本被不断压缩的中东简史”。

2001年的“9·11”事件、阿富汗战争和伊拉克战争,使美国人比之前更加关注中东。’结果,美军被派至中东作战,并导致始料未及的后果。在此情势下,教师与学生都需要一本反映学术动态、不再写给学究们看的伪学术风格中隐藏它的观点,并且不再强化政治偏见与民族歧视的教科书。学生们——以及更为广泛的英语受众——需要我们清楚地阐释阿拉伯-以色列冲突、中东在能源危机中的地位、伊斯兰教的复兴以及伊拉克战争。尽管有其他通史问世,但《中东史》重印七版,并在大学中更为普及。

2001年的“9·11”事件、阿富汗战争和伊拉克战争,使美国人比之前更加关注中东。’结果,美军被派至中东作战,并导致始料未及的后果。在此情势下,教师与学生都需要一本反映学术动态、不再写给学究们看的伪学术风格中隐藏它的观点,并且不再强化政治偏见与民族歧视的教科书。学生们——以及更为广泛的英语受众——需要我们清楚地阐释阿拉伯-以色列冲突、中东在能源危机中的地位、伊斯兰教的复兴以及伊拉克战争。尽管有其他通史问世,但《中东史》重印七版,并在大学中更为普及。