爱尔迈特 豆瓣

Elmet

作者:

[英] 菲奥娜·莫兹利

译者:

吴刚

浙江文艺出版社

2020

- 8

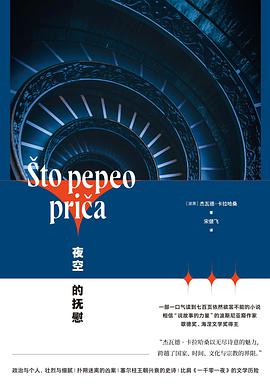

◎2017年布克奖短名单入围作品,《卫报》年度最佳图书入围作品

◎毛姆文学奖得主、《星期日泰晤士报》“年度青年作家”决选入围作者、英国80后文坛黑马菲奥娜·莫兹利长篇小说处女作

◎千禧一代的温柔与暴烈之作,想起科马克·麦卡锡《血色子午线》

◎一支暗流涌动的乡村悲歌,浸沉于约翰郡荒芜风景的文学与传说;关于家与尊严的复仇之旅,人性尽头的生死殊搏

——————

【内容简介】

《爱尔迈特》是一部描写家庭关系、土地与家园归属的长篇小说。小说的故事发生地英国约克郡,是古时爱尔迈特王国的所在地。约翰一家从小镇搬到此地,在一处树林里展开新生活。父亲约翰体型高大,像个巨人,靠打猎和做体力活来维持一家生计,以地下格斗挣取额外收入。凯茜和丹尼尔姐弟俩,平日则在树林里玩耍、自造弓箭,定时去邻居家学习。日子虽艰辛,却也算安稳平静。

直到地主普莱斯先生的出现,约翰一家生活和命运的节奏从此被打破。普莱斯对租户层层压迫与剥削,使他们的处境岌岌可危。与此同时,父亲和凯茜,想尽一切办法保护他们的家,以及同是租户的邻居们。但无法调和的矛盾,最终还是将他们带往了暴力与死亡的结局。原本安宁的家从此被打散,丹尼尔踏上找寻亲人的旅程……

小说由主人公——十四岁男孩丹尼尔讲述,语言清澈、细腻,充满诗意。小说直面英国现代社会中个体与家庭,阶级与土地的隔阂与分裂等种种现实议题,最后又以丹尼尔矢志不渝的爱与忠诚寻求希望与出路。

——————

【推荐热评】

☆“宁静的爆炸之作——精致且令人难忘。”——《经济学人》

☆“一支乡村悲歌——(《爱尔迈特》)一颗伤痕累累的黑色宝石。”——《卫报》

☆“一部充满诗意、神话般的作品,菲奥娜•莫兹利对讲故事的绝对自信,带领着读者启航。”——《纽约时报》

☆“一部坚实而强有力的作品,混杂了诗意与暴力,让人不禁想起科马克•麦卡锡。”——《出版人周刊》

☆“节奏感与顿挫感十足,梦幻般的诗性书写,《爱尔迈特》是一个丰富的尘世寓言。”——《金融时报》

☆“一部引人注目的小说,书写家庭关系、家园、农村开发、暴力,以及最重要的是,对受困中孩子的矢志不渝的忠诚和爱。”——《伦敦晚报》

☆“一部跨越世纪的小说。既是当下,也是对过往历史的回顾。”——《文学评论》

☆“一个语言明净、结构精巧的哥特式乡土寓言——《爱尔迈特》是一部非凡之作。”——《泰晤士报文学增刊》

◎毛姆文学奖得主、《星期日泰晤士报》“年度青年作家”决选入围作者、英国80后文坛黑马菲奥娜·莫兹利长篇小说处女作

◎千禧一代的温柔与暴烈之作,想起科马克·麦卡锡《血色子午线》

◎一支暗流涌动的乡村悲歌,浸沉于约翰郡荒芜风景的文学与传说;关于家与尊严的复仇之旅,人性尽头的生死殊搏

——————

【内容简介】

《爱尔迈特》是一部描写家庭关系、土地与家园归属的长篇小说。小说的故事发生地英国约克郡,是古时爱尔迈特王国的所在地。约翰一家从小镇搬到此地,在一处树林里展开新生活。父亲约翰体型高大,像个巨人,靠打猎和做体力活来维持一家生计,以地下格斗挣取额外收入。凯茜和丹尼尔姐弟俩,平日则在树林里玩耍、自造弓箭,定时去邻居家学习。日子虽艰辛,却也算安稳平静。

直到地主普莱斯先生的出现,约翰一家生活和命运的节奏从此被打破。普莱斯对租户层层压迫与剥削,使他们的处境岌岌可危。与此同时,父亲和凯茜,想尽一切办法保护他们的家,以及同是租户的邻居们。但无法调和的矛盾,最终还是将他们带往了暴力与死亡的结局。原本安宁的家从此被打散,丹尼尔踏上找寻亲人的旅程……

小说由主人公——十四岁男孩丹尼尔讲述,语言清澈、细腻,充满诗意。小说直面英国现代社会中个体与家庭,阶级与土地的隔阂与分裂等种种现实议题,最后又以丹尼尔矢志不渝的爱与忠诚寻求希望与出路。

——————

【推荐热评】

☆“宁静的爆炸之作——精致且令人难忘。”——《经济学人》

☆“一支乡村悲歌——(《爱尔迈特》)一颗伤痕累累的黑色宝石。”——《卫报》

☆“一部充满诗意、神话般的作品,菲奥娜•莫兹利对讲故事的绝对自信,带领着读者启航。”——《纽约时报》

☆“一部坚实而强有力的作品,混杂了诗意与暴力,让人不禁想起科马克•麦卡锡。”——《出版人周刊》

☆“节奏感与顿挫感十足,梦幻般的诗性书写,《爱尔迈特》是一个丰富的尘世寓言。”——《金融时报》

☆“一部引人注目的小说,书写家庭关系、家园、农村开发、暴力,以及最重要的是,对受困中孩子的矢志不渝的忠诚和爱。”——《伦敦晚报》

☆“一部跨越世纪的小说。既是当下,也是对过往历史的回顾。”——《文学评论》

☆“一个语言明净、结构精巧的哥特式乡土寓言——《爱尔迈特》是一部非凡之作。”——《泰晤士报文学增刊》