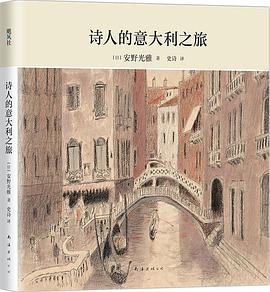

诗人的意大利之旅 豆瓣

絵本 即興詩人

作者:

[日] 安野光雅

译者:

史诗

2022

- 2

《即兴诗人》是安徒生一生仅有的一部自传性长篇小说,被绘本大师安野光雅赞誉为“如果流落荒岛,我希望可以带在身边的书”。

名满天下的绘本大师安野光雅与百余年前的文学巨匠安徒生,这两位不同领域的大家,在《诗人的意大利之旅》中产生了无比美妙的化学反应。

罗马的建筑庄严神圣,卡普里岛蓝洞宛如镶嵌在海洋中的瑰丽宝石,维苏威火山壮丽而沧桑,贡多拉在威尼斯的水域中自由穿梭,还有热闹的狂欢节、精美绝伦的大理石雕塑……安野光雅追随着安徒生笔下的动人故事,从罗马出发,一路向南游历意大利,将旅途中的所思所惑寄于灵动的文字,又用素雅的水彩再现旖旎风光,让读者穿梭百年时空,领略如诗如画的意大利风情画卷。

名满天下的绘本大师安野光雅与百余年前的文学巨匠安徒生,这两位不同领域的大家,在《诗人的意大利之旅》中产生了无比美妙的化学反应。

罗马的建筑庄严神圣,卡普里岛蓝洞宛如镶嵌在海洋中的瑰丽宝石,维苏威火山壮丽而沧桑,贡多拉在威尼斯的水域中自由穿梭,还有热闹的狂欢节、精美绝伦的大理石雕塑……安野光雅追随着安徒生笔下的动人故事,从罗马出发,一路向南游历意大利,将旅途中的所思所惑寄于灵动的文字,又用素雅的水彩再现旖旎风光,让读者穿梭百年时空,领略如诗如画的意大利风情画卷。