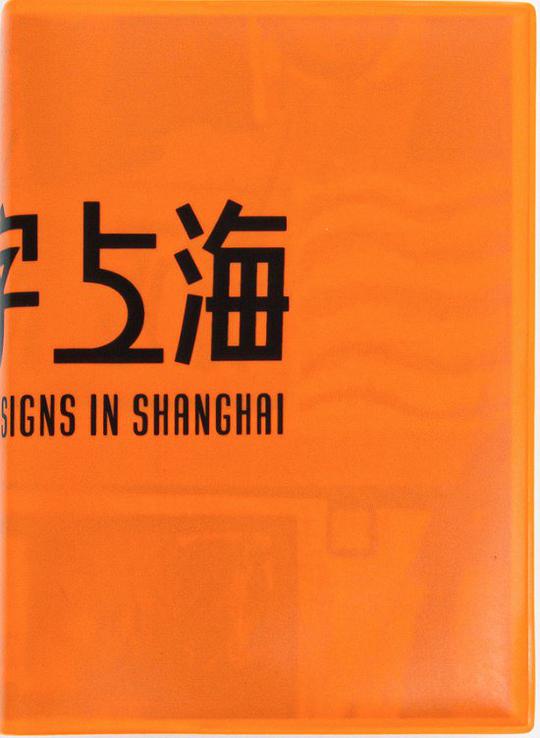

倘若看得仔细些,上海的街头是有双重模样的。与高耸入云的摩天大楼和时尚名品商店共存的,还有端庄的石库门,狭窄的小弄堂,以及旧时光里的店面招牌。曾经的十里洋场,有幸在这些隐秘的角落里得以重现。 时代变迁,许多城市正在改头换面的浪潮中迅速丢弃自己原有的景观。作为曾经的「东方巴黎」,上海的文字风景也正在经历着巨大的消亡。近年来中国各大城市相继开展以「市容更新」为名的行动,拆除店铺和招牌,却偶尔揭开了隐藏在背后的年代更久远的老招牌或文字,犹如意外发现的考古现场,让人觉得十分有趣。 「隐字」风景大抵有两种:昔日落在街角或弄堂深处的烟杂店、酱油店、副食品店,柴米油盐酱醋茶,手写招牌显得朴拙而亲切;或是隐藏在拆除的招牌里层、新搭建的脚手架背后、碎石瓦砾间的「字体遗址」,其背后的空间早已易主或不复存在,但偶尔残留的招牌仍能带我们闪回到彼时的马路风景中——气味浓郁的是「永好理发店」,污渍斑驳的是「第一油酱店」,色彩分明的是「临青绸布店」,嘎吱作响的是「明峰维修店」……干净利落的手写字体未必出自名家,却别有风味,和周围的电线杆、自行车、晾晒的衣物、或悠闲或匆忙的行人一起,构成了一幅幅鲜活的上海图景。 旧时的店名和字形,携带着抹不去的时代印记:丰润饱满的繁体楷书招牌,往往可以追溯到民国或清末;社会主义特色的语词、汉语拼音和二简字,见证了建国后的语言文字改革;带着行政区划名称和编号的粮油果品烟杂百货店,是计划经济下的产物;将经营产品和广告语诚恳地写在街角旺铺的门檐上、墙身上或挂在门外,则似乎是跨越时代的招徕生意之道。已经归并至大区的南市、闸北、卢湾,尚属当代,它们的名称停留在还未破落的招牌上,不疾不徐地等待着与同代人一起走进历史。 隐藏的字迹是上海新旧交替的佐证,却也注定昙花一现。伴随着新店铺的开张、新招牌的安装、新街区的建设,露出的旧字很快又将回归隐匿,甚至彻底拆除。本书中收录了三位摄影师在过去六七年间记录的文字风景,如今也大多难以寻觅,幸而光影可以记录下这一道道风景,替我们唤起属于那个时代的独家记忆。

When you look closely, streets in Shanghai have two layers of appearance. Besides the towering skyscrapers and the boutique fashion stores, you will find the dignified Shikumen, the narrow alleys, and storefront signs from the olden days. The city’s colonial past is recreated through these hidden nooks and crannies. As time goes by, cities are rapidly discarding their original façade in the tide of urban regeneration. Likewise, Shanghai, referred to as “Paris of the Orient”, is undergoing a dramatic demise of its typographical landscape. In recent years, China’s major cities have carried out a number of initiatives in the name of urban planning to demolish shabby shops and remove worn-out banners, but occasionally they have uncovered even older sign boards or writing hidden behind the recent construction, like accidental archaeological mini-sites filled with surprises. There are broadly two categories of “uncovered signs”. One is the handwritten banners that are still visible at the streetcorners or deep inside the alleyways, in front of the stores that sell cigarettes, food, oil and sauce; the other is the “type relics” concealed under the removed banners, behind the newly erected scaffolding, or among the rubble of torn-down buildings. The original venues behind the latter have long since changed hands or ceased to exist, but the remnants of the signs project a flashback to the street views of the past – that gel smell from the Forever Good Barber’s Shop, that stain from the No.1 Oil & Sauce Store, that vibrant colours from the silk & fabric shop, and that squeaky noise from the repair shop. The simple and clean handwriting might not come from a master’s hands, but its unique personality is a missing piece of the urban landscape, accompanied by the surrounding telephone poles, bicycles, laundry hanging out of the windows, and strolling or hurrying pedestrians. The text and form of the uncovered signs carry with them indelible marks of yesterday. Traditional Chinese characters in plump calligraphy style can probably date back to the Republic of China or even the late Qing Dynasty; socialist vocabularies, Pinyin (romanised pronunciation of Mandarin Chinese) and the second-level simplified Chinese characters were witnesses to the social and language reform after the founding of the People’s Republic of China; food and commodity shops named after the administrative divisions with sequence numbers were the products of a planned economy; adorning the header of the corner store with menus and slogans, painting them on the wall or hanging them outside the door seem to be the time-transcending advertising tactics. While Nanshi, Zhabei and Luwan districts have already been merged into larger districts over the past decades, their names have been staying on the not-so-broken signs, uneventfully waiting to enter history along with the contemporary generation of citizens. Shanghai’s urban transformation is in evidence of those rediscovered, yet transient typography gems. With the installation of new shops, new banners and new neighbourhoods, the uncovered signs will soon be re-covered or even dismantled. The images collected in this book were documented by three photographers over the past seven years, yet most of the scenes are already hard to find today. Fortunately, we are able to preserve and revoke the memory through their lenses.