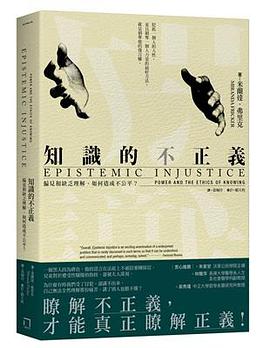

內容簡介

不正義的另一種面貌

貶低一個人的人性,

並且剝奪一個人的力量的最好方法,

就是剝奪他的發言權

正義是哲學裡面最古老、最核心的主題,人們總以為只要了解正義是什麼,便能以否定的方式來理解所謂的不正義。然而,本書作者弗里克透過揭示認知活動的倫理向度,將焦點從正義轉向了不正義,藉由不正義開展的空間,更深刻反思正義是什麼。

在不正義的範疇中,除了女性和少數群體所面臨的社會或政治不正義之外,還存在著一種獨特的認知類型的不正義,叫做知識的不正義。

這種不正義又分成兩類。

證言不正義:我們常因一個人的身分,而貶低了他話語的可信度,這樣是對那人作為一個「認知者」的不尊重和傷害,更會產生不正義的後果,比方說那人無法伸冤。常見例子是兒童對於性騷擾的指控常遭大人漠視,或是警察因為你是黑人而不予採信你的證詞。在無法伸冤下,他們往往會繼續被騷擾或欺壓,因此可能懷疑自我的價值,認為自己低人一等,不值得被人所相信。

書中舉了哈波.李(Harper Lee)所著的《梅岡城故事》(To Kill a Mockingbird)為例說明。小說場景發生在1935年阿拉巴州馬州梅岡郡的法庭上。一個年輕黑人被控強姦白人女孩。儘管被告辯護律師已證明,年輕黑人湯姆無法毆打這女孩並造成她受害當天留下的傷口,但審判過程中,證據的力量與種族偏見的力量直接交手,清一色白人組成的陪審團所做出的判決最終屈服於後者。

小說場景呈現了作為一名發言者,湯姆如何被陪審團所認識,這個過程中有著相當複雜的社會意涵在運作。最終,陪審團成員堅持他們對被告所持的偏見,而這類偏見主要來自當時的種族刻板印象。

詮釋不正義:是指我們受了冒犯或者經歷痛苦,但因為集體詮釋資源的差距導致的認知劣勢,以致我們不屬於社會關注的團體,對相關經驗的語言甚至概念都還未形成,於是我們受苦但講不出來,講了別人也聽不懂,甚至有時自己也不太能理解。比如說,年幼的房思琪被補習班老師性侵,深感困擾,卻無法明確了解自身的經驗,而誤以為是愛情。又如一個人若不瞭解醫療相關用語與自己的身體器官部位,去看病時完全無法跟醫生溝通,就可能在很危急的狀況下,卻不理解自己情況危急。

書中以埃德蒙•懷特(Edmund White)在二十世紀五十年代美國成長故事的自傳體小說《一個男孩的故事》(A Boy’s Own Story),呈現了在當時的詮釋資源下,一個男孩以扭曲方式理解自己的慾望,而覺得自己不正常。由於當時集體社會對於同性戀的理解如此強大,而個人經驗卻是如此孤獨和不明確,導致他覺得自己的欲望很可恥。

這本開創性的著作為這兩種知識的不正義清楚定義和命名,帶給我們的深層啟蒙。這本哲學界的重要著作,將有助於社會各界提升理解彼此的能力,並重視不正義的認知歧見,並消弭社會偏見,深具意義。

審定

賴天恆 (澳洲國立大學博士候選人)

名人推薦

朱家安(沃草公民學院主編)

林雅萍(長庚大學醫學系人文及社會醫學科副教授)

吳秀瑾(中正大學哲學系暨研究所教授)

好評推薦

◎整體來說,《知識的不正義》是對一個很少用清楚概念來談論的普遍問題所做的檢視,當這些問題可以被理解、被傳達,真是令人感到興奮,最終期盼能獲得解決。——女性主義評論

◎對當代知識論做出了原創且刺激的貢獻…….弗里克的書中有許多令人欽佩的東西。它清晰、流暢、結構合理、論證嚴謹、不流於資料堆砌。更重要的是,這本書透過密切關注我們的經驗,豐富了當代的知識論,並調遣倫理學、政治理論和女性主義哲學,深化我們對認知問題的理解。因此,知識的不正義不僅對知識論卓有貢獻,而是對所有學科都做出了重大貢獻。──Michael Brady,分析評論

◎在這個優雅且具開創性的作品中,弗里克為這種不正義現象命名,並分成兩類型,並針對每一種提出了相應的補救措施。正如書名所傳達的,弗里克在價值理論和知識理論的嶄新肥沃邊界地帶,積極地耕耘開闊。我們是社會性的生物—─在傳統的分析知識論中這常常被忘記;我們也是認知者——這則在癡迷於權力的後現代理論中常常被遺忘。這本書不僅是以前所未有的方式,將倫理學和知識論結合起來,一個美妙且雄心勃勃的嘗試,也是為一個至關重要的概念進行命名的美麗的有力嘗試。要有所進展,必須能命名敵人!管它是性騷擾還是知識的不正義!——Rae Langton, Hypatia

◎弗里克以經常會令人抓狂的方式,跨越了哲學的分支,揭露我們認知活動中某些更險惡的面相。任何對道德、哲學、社會和政治哲學感興趣的人,這都是一本必讀之作。──Francesco Pupa,Metaphilosophy