其年🛏天天躺 - 标记

味道·味觉现象 豆瓣

7.8 (26 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社 群言出版社

2013

- 1

假如食物注定要被人吃掉,假如食物真是一种艺术,那么我们欣赏这种艺术的唯一方式便是毁灭它。

想象一下烟花,特别是蔡国强那些爆炸艺术。当你目瞪口呆地看着它们在半空绽放的同时,可曾意会得到那是一个消失中的艺术?我们总是把毁灭与创造视为相反的过桯,又总是把艺术和创造联系起来,觉得艺术绝对不是毁掉什么,而是在创造一些东西。可爆炸难道不是一种终极的毁坏吗?烟花难道不就是一连串的破坏与消亡吗?我们欣赏烟花,其实就是在欣赏损毁的壮美。

同样的,饮食也是如此。我们有时候会用“干掉”去形容进食,比如说“干掉一碗面”,“把整桌菜干掉”;那个“干”字正正是最粗暴的破坏。形容一顿吃完的饭,我们会说那场面真是“狼藉”;这岂不是一桩惨案的遗留现场?

只有透过吃的动作,我们才能完整体验食物之美,才能领会食物作为一种艺术的精髓。可是吃的动作同时也就是一种破坏、吞没与消化。食物一生的高潮在于它的死亡,不消灭食物,我们就无从欣赏食物。饮食艺术乃是一种关于毁灭和败亡的残酷的黑色艺术;最美的刹那,就是崩解朽坏的一刻。

想象一下烟花,特别是蔡国强那些爆炸艺术。当你目瞪口呆地看着它们在半空绽放的同时,可曾意会得到那是一个消失中的艺术?我们总是把毁灭与创造视为相反的过桯,又总是把艺术和创造联系起来,觉得艺术绝对不是毁掉什么,而是在创造一些东西。可爆炸难道不是一种终极的毁坏吗?烟花难道不就是一连串的破坏与消亡吗?我们欣赏烟花,其实就是在欣赏损毁的壮美。

同样的,饮食也是如此。我们有时候会用“干掉”去形容进食,比如说“干掉一碗面”,“把整桌菜干掉”;那个“干”字正正是最粗暴的破坏。形容一顿吃完的饭,我们会说那场面真是“狼藉”;这岂不是一桩惨案的遗留现场?

只有透过吃的动作,我们才能完整体验食物之美,才能领会食物作为一种艺术的精髓。可是吃的动作同时也就是一种破坏、吞没与消化。食物一生的高潮在于它的死亡,不消灭食物,我们就无从欣赏食物。饮食艺术乃是一种关于毁灭和败亡的残酷的黑色艺术;最美的刹那,就是崩解朽坏的一刻。

味道·人民公社 豆瓣

7.7 (26 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社 群言出版社

2013

- 1

作者自云:我这些偶尔被人误会为 “美食文字”或“食经”的烂货,其实是另一种想得太多的成品。正因为自己写吃,所以又丢不开老毛病地开始联想关于饮食书写的种种,想它在今日获得崇高地位之奇怪,想读者和市场对它之渴求的原因,当然更想到了它的前世今生。一边想,一边写,便写成了这副模样。

本书为梁文道食评文集《味道》系列之一,主要谈论“吃”的社会意涵,挖掘不同场合、不同人群、不同社会、不同时代人们“吃”的不同内容与逻辑,引出“吃”作为不可或缺的社会纽带的意义,正是“吃”联结或区隔了不同的个人与群体。

本书为梁文道食评文集《味道》系列之一,主要谈论“吃”的社会意涵,挖掘不同场合、不同人群、不同社会、不同时代人们“吃”的不同内容与逻辑,引出“吃”作为不可或缺的社会纽带的意义,正是“吃”联结或区隔了不同的个人与群体。

温故一九四二 豆瓣 谷歌图书 Goodreads

8.0 (11 个评分)

作者:

刘震云

长江文艺出版社

2012

- 12

其它标题:

温故一九四二

/

温故一九四二 [Remembering 1942]

本书是作者刘震云和导演冯小刚唯一独家授权的小说和电影故事完整版作品,也是首次面世的刘震云电影版《一九四二》。

刘震云的小说为调查体,简洁而不着一笔作者态度,却准确还原了1942年中国的大时代环境。极为苛刻却慧眼独具的王朔,对刘震云的《温故一九四二》不吝赞誉,力荐给冯小刚。冯小刚说:“我一口气看完,使我对本民族的认识产生了飞跃”,从此“把一九四二烙在了心上……”

电影故事经19年打磨,数易其稿,炉火纯青。书中冯小刚长序为难得一见的“惊世之言”,详尽记述了《一九四二》问世的艰辛与坎坷,极具震撼力!《温故一九四二》被公认为中国当代文学的经典之作,是作家刘震云的首部调查体小说,讲述了一个不能不为人知的、关于饥饿的故事。

刘震云形象地说:1942年河南因旱灾饿死的民众,相当于在那里建了三座奥斯维辛!冯小刚说:“二战时,希特勒和纳粹屠杀犹太人的事情全世界都知道,但在1942年,中国河南旱灾饿死300万人,却很少人知道,不要说外国人,中国人也不知道。刘震云为此写了一本书,我在1993年看到,非常震撼。”

当年旱灾、蝗灾使粮食颗粒无收,哀鸿遍野,三千万民众离乡背井去陕西逃荒。刘震云为重温那段几乎已被这个民族淡忘的历史,走访灾难的幸存者,完成调查体小说,他也由此成为这场灾难的唯一记述者。

小说出版后,王朔几次力荐冯小刚拍成电影,然而从小说到电影,立项、驳回、修改、再立项……经历了19年的艰辛,《一九四二》才得以公映。电影故事中,刘震云以地主老范、长工栓柱、佃户瞎鹿与媳妇花枝一家等灾民的逃荒之路为主线,以美国《时代》周刊记者白修德等人的四处斡旋、蒋介石国民政府的不堪境况为副线,比小说更立体生动地再现了面对天灾时我们这个民族的生存态度。

刘震云的小说为调查体,简洁而不着一笔作者态度,却准确还原了1942年中国的大时代环境。极为苛刻却慧眼独具的王朔,对刘震云的《温故一九四二》不吝赞誉,力荐给冯小刚。冯小刚说:“我一口气看完,使我对本民族的认识产生了飞跃”,从此“把一九四二烙在了心上……”

电影故事经19年打磨,数易其稿,炉火纯青。书中冯小刚长序为难得一见的“惊世之言”,详尽记述了《一九四二》问世的艰辛与坎坷,极具震撼力!《温故一九四二》被公认为中国当代文学的经典之作,是作家刘震云的首部调查体小说,讲述了一个不能不为人知的、关于饥饿的故事。

刘震云形象地说:1942年河南因旱灾饿死的民众,相当于在那里建了三座奥斯维辛!冯小刚说:“二战时,希特勒和纳粹屠杀犹太人的事情全世界都知道,但在1942年,中国河南旱灾饿死300万人,却很少人知道,不要说外国人,中国人也不知道。刘震云为此写了一本书,我在1993年看到,非常震撼。”

当年旱灾、蝗灾使粮食颗粒无收,哀鸿遍野,三千万民众离乡背井去陕西逃荒。刘震云为重温那段几乎已被这个民族淡忘的历史,走访灾难的幸存者,完成调查体小说,他也由此成为这场灾难的唯一记述者。

小说出版后,王朔几次力荐冯小刚拍成电影,然而从小说到电影,立项、驳回、修改、再立项……经历了19年的艰辛,《一九四二》才得以公映。电影故事中,刘震云以地主老范、长工栓柱、佃户瞎鹿与媳妇花枝一家等灾民的逃荒之路为主线,以美国《时代》周刊记者白修德等人的四处斡旋、蒋介石国民政府的不堪境况为副线,比小说更立体生动地再现了面对天灾时我们这个民族的生存态度。

访问 豆瓣 Goodreads

7.8 (22 个评分)

作者:

梁文道

广西师范大学出版社

2011

- 4

梁文道最新力作,在《访问》中与十五位最具标本意义的书人相遇。

梁文道说,这十五个人,皆是他感兴趣的人。他们都有非常精彩独到的想法,能做出非同一般的事业,能开他眼界,让他想到一些他不会去想的事。这十五位人物,如一代文章大家董桥,在英美文坛大放异彩的华人作家哈金,在网络上砍出一片历史天空的十年砍柴,以及近年在时评写作上处于风口浪尖的长平,最近风靡大陆的旅行作家舒国治,港台文化传媒界的大手笔詹宏志,思维特出的文化专家赵广超,等等,在梁文道精心的导引下,缕缕细述自己的社会际遇与文化情怀,种种精彩见解和个人感受如大珠小珠落玉盘,可以说《访问》正是一道难得的智识、文化与思想的大餐。

梁文道说,这十五个人,皆是他感兴趣的人。他们都有非常精彩独到的想法,能做出非同一般的事业,能开他眼界,让他想到一些他不会去想的事。这十五位人物,如一代文章大家董桥,在英美文坛大放异彩的华人作家哈金,在网络上砍出一片历史天空的十年砍柴,以及近年在时评写作上处于风口浪尖的长平,最近风靡大陆的旅行作家舒国治,港台文化传媒界的大手笔詹宏志,思维特出的文化专家赵广超,等等,在梁文道精心的导引下,缕缕细述自己的社会际遇与文化情怀,种种精彩见解和个人感受如大珠小珠落玉盘,可以说《访问》正是一道难得的智识、文化与思想的大餐。

第七天 豆瓣 Goodreads

第七天

6.5 (229 个评分)

作者:

余华

新星出版社

2013

- 6

“浓雾弥漫之时,我走出了出租屋,在空虚混沌的城市里孑孓而行。我要去的地方名叫殡仪馆,这是它现在的名字,它过去的名字叫火葬场。我得到一个通知,让我早晨九点之前赶到殡仪馆,我的火化时间预约在九点半。”

这是余华最新长篇小说《第七天》的开篇,给读者留下了足够大的悬念,一个走向殡仪馆、将被火化的人,在死亡之后还能留给读者什么呢?这次余华用荒诞的笔触和意象讲述了一个比《活着》更绝望、比《兄弟》更荒诞的故事,让读者体会到一种寒冬腊月被囚禁于积年冰川里的寒冷,一种剧烈拉锯式切肤的疼痛和虐心,一种茫茫荒野身心俱疲后无着无落的绝望。

这是余华最新长篇小说《第七天》的开篇,给读者留下了足够大的悬念,一个走向殡仪馆、将被火化的人,在死亡之后还能留给读者什么呢?这次余华用荒诞的笔触和意象讲述了一个比《活着》更绝望、比《兄弟》更荒诞的故事,让读者体会到一种寒冬腊月被囚禁于积年冰川里的寒冷,一种剧烈拉锯式切肤的疼痛和虐心,一种茫茫荒野身心俱疲后无着无落的绝望。

蚁呓 豆瓣

6.8 (5 个评分)

作者:

朱赢椿

/

周宗伟

广西师大出版社

2013

- 5

整个春夏秋冬倾伏大地

融入微小生命和浩渺天空

一只蚂蚁,亦是一个世界

在大自然面前,我们也与蚂蚁一般脆弱

“你看不见我,并非我的世界一片黑暗,只是因为我小得难以进入你的视线”

2007年度“中国最美的书”

2008年被联合国教科文组织评为“最美图书制作特别奖”

本书是朱赢椿动物绘本系列的首部作品,此次作者订正部分错讹后推出新版。

小时候,我们总喜欢蹲在地上看蚂蚁,总能发现很多乐趣;长大之后,还会细看蚂蚁搬家的会有几人呢?乍一看,蚂蚁很像人,和人一样觅食、打架、繁衍,甚至像人一样掩埋同伴的尸体。可是,未尝不是人像蚂蚁?高高在上时,人看不见蚂蚁,自以为可以主宰小小蚂蚁的生命;蹲下来时,才发现人和蚂蚁一样值得怜悯,在纷繁复杂的社会乃至无情的大自然面前,我们何尝不是如蚂蚁一般脆弱。本书文图结合,设计制作富有巧思,别出心裁的大量留白为阅读提供了无尽的想象空间。

这是一本实验性的图书。我们想借此传达一种特别的理念:阅读的乐趣不是被动接受,而是主动参与。书中的大量留白为读者提供了丰富的想象和创作空间,期望通过与读者的互动收集资讯,与读者共同创造新的书籍。书中简洁的图像和文字只是向读者发出一个邀请,我们相信,更有趣的内容尽在读者自己心里。“无字之经方为真经”,空白之书,留待每一位读者去填空。——朱赢椿

这本书以高雅的美取胜。它体现在高超的设计水准和极少的设计介入,以蚂蚁的角度切入,把蚂蚁的渺小和它与人类的相似性形象地表现出来。在这本书中,中国的传统元素和当下现代主题得到有趣的结合。空白页和极少的文字体现了佛教对创作者的影响,促使人们去反思,对生命应报以怎样的态度。——联合国教科文组织德国委员会

融入微小生命和浩渺天空

一只蚂蚁,亦是一个世界

在大自然面前,我们也与蚂蚁一般脆弱

“你看不见我,并非我的世界一片黑暗,只是因为我小得难以进入你的视线”

2007年度“中国最美的书”

2008年被联合国教科文组织评为“最美图书制作特别奖”

本书是朱赢椿动物绘本系列的首部作品,此次作者订正部分错讹后推出新版。

小时候,我们总喜欢蹲在地上看蚂蚁,总能发现很多乐趣;长大之后,还会细看蚂蚁搬家的会有几人呢?乍一看,蚂蚁很像人,和人一样觅食、打架、繁衍,甚至像人一样掩埋同伴的尸体。可是,未尝不是人像蚂蚁?高高在上时,人看不见蚂蚁,自以为可以主宰小小蚂蚁的生命;蹲下来时,才发现人和蚂蚁一样值得怜悯,在纷繁复杂的社会乃至无情的大自然面前,我们何尝不是如蚂蚁一般脆弱。本书文图结合,设计制作富有巧思,别出心裁的大量留白为阅读提供了无尽的想象空间。

这是一本实验性的图书。我们想借此传达一种特别的理念:阅读的乐趣不是被动接受,而是主动参与。书中的大量留白为读者提供了丰富的想象和创作空间,期望通过与读者的互动收集资讯,与读者共同创造新的书籍。书中简洁的图像和文字只是向读者发出一个邀请,我们相信,更有趣的内容尽在读者自己心里。“无字之经方为真经”,空白之书,留待每一位读者去填空。——朱赢椿

这本书以高雅的美取胜。它体现在高超的设计水准和极少的设计介入,以蚂蚁的角度切入,把蚂蚁的渺小和它与人类的相似性形象地表现出来。在这本书中,中国的传统元素和当下现代主题得到有趣的结合。空白页和极少的文字体现了佛教对创作者的影响,促使人们去反思,对生命应报以怎样的态度。——联合国教科文组织德国委员会

围城 豆瓣 Goodreads

9.2 (96 个评分)

作者:

钱钟书

人民文学出版社

2007

- 8

《围城》是钱钟书所著的长篇小说。第一版于1947年由上海晨光出版公司出版。1949年之后,由于政治等方面的原因,本书长期无法在中国大陆和台湾重印,仅在香港出现过盗印本。1980年由作者重新修订之后,在中国大陆地区由人民文学出版社刊印。此后作者又曾小幅修改过几次。《围城》自从出版以来,就受到许多人的推重。由于1949年后长期无法重印,这本书逐渐淡出人们的视野。1960年代,旅美汉学家夏志清在《中国现代小说史》(A History of Modern Chinese Fiction)中对本书作出很高的评价,这才重新引起人们对它的关注。人们对它的评价一般集中在两方面,幽默的语言和对生活深刻的观察。从1990年代开始,也有人提出对本书的不同看法,认为这是一部被“拔高”的小说,并不是一部出色的作品。很多人认为这是一部幽默作品。除了各具特色的人物语言之外,作者夹叙其间的文字也显着机智与幽默。这是本书的一大特色。也有人认为这是作者卖弄文字,语言显得尖酸刻薄。但这一说法并不为大多数人接受。

一桩事先张扬的凶杀案 Eggplant.place Goodreads 豆瓣

Crónica de una muerte anunciada

8.7 (304 个评分)

作者:

[哥伦比亚] 加西亚·马尔克斯

译者:

魏然

南海出版公司

2013

- 6

★马尔克斯自认为掌控得最好的作品。

★这是一个残忍的犯罪故事,一部极具张力的小说,为此我写了三十年。——加西亚•马尔克斯

★它综合了我以往所有作品的元素,我希望写的东西百分之百、准确无误地达到了。——加西亚•马尔克斯

“凶手千方百计找人阻止他们行凶,得到的却是所有人的漠视、旁观。”

1951年,加西亚•马尔克斯的一个朋友在全镇人面前惨遭杀害。“我如此急切地想要讲述这桩案件,也许是它最终确定了我的作家生涯。”

1981年,经过30年的调查和思考,马尔克斯终于找到这出悲剧的关键。

此时的马尔克斯,为抗议独裁统治,已经进行了5年文学罢工。然而为完成这一作品,他打破誓言,写下了这部触目惊心的悲剧——《一桩事先张扬的凶杀案》。

次年,马尔克斯荣获诺贝尔文学奖。

★这是一个残忍的犯罪故事,一部极具张力的小说,为此我写了三十年。——加西亚•马尔克斯

★它综合了我以往所有作品的元素,我希望写的东西百分之百、准确无误地达到了。——加西亚•马尔克斯

“凶手千方百计找人阻止他们行凶,得到的却是所有人的漠视、旁观。”

1951年,加西亚•马尔克斯的一个朋友在全镇人面前惨遭杀害。“我如此急切地想要讲述这桩案件,也许是它最终确定了我的作家生涯。”

1981年,经过30年的调查和思考,马尔克斯终于找到这出悲剧的关键。

此时的马尔克斯,为抗议独裁统治,已经进行了5年文学罢工。然而为完成这一作品,他打破誓言,写下了这部触目惊心的悲剧——《一桩事先张扬的凶杀案》。

次年,马尔克斯荣获诺贝尔文学奖。

我是个年轻人 我心情不太好 豆瓣

Naive. Super

7.4 (96 个评分)

作者:

(挪威)阿澜·卢

译者:

宁蒙

浙江文艺出版社

2013

- 1

◆北欧头号畅销小说,挪威版《麦田守望者》

◆被无数读者津津乐道20年,风靡全球35国

◆出版后被天天向上,十点读书,新世相等媒体争相推荐,“丧”文学风靡全国。

◆恰到好处的天真,毫不做作的幽默,诗意迷漫的人生哲学

◆《一个人的朝圣》《一个叫欧维的男人决定去死》制作团队倾力奉献。二十周年修订全新译文,超人气插画师卤猫绘制新封面。特种纸双封精装,精美异常。

内容简介:

我25岁,读着一个硕士,我被时间、空间、意义这些事情烦扰着。

我知道的东西多得难以置信,

我知道名字,年份。数以百计。

我知道谁第一个上的珠穆朗玛峰,

我知道谁导演了那些美国最蹩脚的肥皂剧,

我知道当空气遇到机翼时,会在机翼上表面形成低气压,就是这玩意儿让飞机飞了起来。

我知道亚里士多德讲的话是啥意思。

我知道时间在太阳上会走得慢一点,

我知道的实在太多了。

我拿他们干吗呢?

我当然可以去参加“杰帕迪只是竞赛”,奖品是希腊游。

双人的。但是我没有女朋友。我只能一个人去。

但是我去希腊干什么呢?没有理由相信我在那儿会更开心。

要是我能有一种非常靠谱的感觉,觉得一切都会好起来,那该多好。

◆被无数读者津津乐道20年,风靡全球35国

◆出版后被天天向上,十点读书,新世相等媒体争相推荐,“丧”文学风靡全国。

◆恰到好处的天真,毫不做作的幽默,诗意迷漫的人生哲学

◆《一个人的朝圣》《一个叫欧维的男人决定去死》制作团队倾力奉献。二十周年修订全新译文,超人气插画师卤猫绘制新封面。特种纸双封精装,精美异常。

内容简介:

我25岁,读着一个硕士,我被时间、空间、意义这些事情烦扰着。

我知道的东西多得难以置信,

我知道名字,年份。数以百计。

我知道谁第一个上的珠穆朗玛峰,

我知道谁导演了那些美国最蹩脚的肥皂剧,

我知道当空气遇到机翼时,会在机翼上表面形成低气压,就是这玩意儿让飞机飞了起来。

我知道亚里士多德讲的话是啥意思。

我知道时间在太阳上会走得慢一点,

我知道的实在太多了。

我拿他们干吗呢?

我当然可以去参加“杰帕迪只是竞赛”,奖品是希腊游。

双人的。但是我没有女朋友。我只能一个人去。

但是我去希腊干什么呢?没有理由相信我在那儿会更开心。

要是我能有一种非常靠谱的感觉,觉得一切都会好起来,那该多好。

看见 豆瓣 Goodreads 博客來

8.8 (893 个评分)

作者:

柴静

广西师范大学出版社

2013

- 1

其它标题:

看見

《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、两会报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

《看见》中,我没有刻意选择标志性事件,也没有描绘历史的雄心,在大量的新闻报道里,我只选择了留给我强烈生命印象的人,因为工作原因,我恰好与这些人相遇。他们是流淌的,从我心腹深处的石坝上漫溢出来,坚硬的成见和模式被一遍遍冲刷,摇摇欲坠,土崩瓦解。这种摇晃是危险的,但思想的本质就是不安。

我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果,一个国家由人构成,一个人也由无数他人构成,你想如何报道一个国家,就要如何报道自已。——柴静

海报:

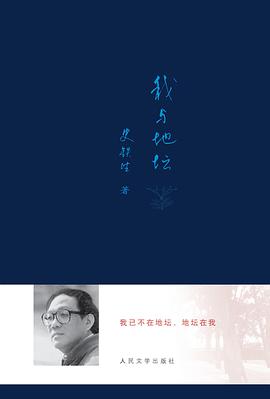

我与地坛 豆瓣 Goodreads 谷歌图书

8.9 (188 个评分)

作者:

史铁生

人民文学出版社

2011

- 1

《我与地坛》收入《我与地坛》、《记忆与印象》等以记事为主的散文,配少量图片。《我与地坛》由中国当代著名作家史铁生著。是史铁生文学作品中,充满哲思又极为人性化的代表作之一。其前第一段和第二段被纳入人民教育出版社的高一教材中。前两部分注重讲地坛和他与母亲的后悔,对于中学生来说,这是一篇令人反思的优秀文章。

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

地坛只是一个载体,而文章的本质却是一个绝望的人寻求希望的过程,以及对母亲的思念。

史铁生是当代中国最令人敬佩的作家之一。他的写作与他的生命完全同构在了一起,在自己的“写作之夜”,史铁生用残缺的身体,说出了最为健全而丰满的思想。他体验到的是生命的苦难,表达出的却是存在的明朗和欢乐,他睿智的言辞,照亮的反而是我们日益幽暗的内心。

地坛只是一个载体,而文章的本质却是一个绝望的人寻求希望的过程,以及对母亲的思念。