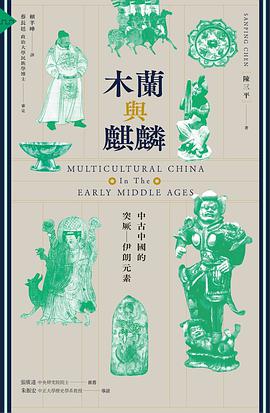

眾人咸知李白不是漢人,卻不知白居易也不是,劉禹錫、元稹都不是——

雖然他們聲稱自己是貨真價實的中國人。

「木蘭」本是雄性的鹿,「天子」來自伊朗;漢人討厭狗,蒙古語的「狗」變成「奴才」;「哥哥」的流行打敗了「四海之內皆兄弟」。

中古中國的突厥-伊朗色彩,絲毫不比近代中國的滿蒙色彩少。

只因唐並非本土王朝,而是具有突厥特徵的「鮮卑─華夏政權」!

中古時期的中國(北魏隋唐),影響力的中心來自北方,呈現出鮮明的開放性、多元性和國際化特徵。此外,許多深刻形塑未來東亞文明的事件也在這個時期發生。然而這些事實和真相,長久以來都因儒家壟斷文字記錄所遮蔽,簡化為「胡風」。

作者陳三平考察了中古中國時期數種「構築中國文化」的若干觀點,提出全然不同的解釋,而這些解釋一定令中國主義者非常的不愉快。列舉幾項如下:

(1)麒麟的傳說

(2)花木蘭女英雄的故事

(3)十二生肖為何流行

(4)「天子」概念(神事名)的起源

(5)唐皇室的出身

(6)白居易的出身

作者跳出儒家典籍,採用好幾種語言的比對和統計學,確定了這些概念或傳說的起源與演變。他用嚴密的考證和推理,揭示了令人震驚的結果。比如:「木蘭」這個角色並非起源於中國,而是來自中亞的鮮卑民謠。木蘭在漢語中是一種婉約的植物,象徵著女性,但它在鮮卑語中則是動物鹿,具有「男性、強大的」的意思。用動物命名,是阿爾泰語系族群中非常廣泛的文化傳統,而歐亞大陸和草原傳統向來將雄性和鹿科相聯繫。與之對照,一些在漢人文化中遭到厭惡或鄙視的動物,例如狼和狗,反而十分受到北方族群的尊敬。作者也令人信服的推導出,漢語中的「奴才」來自蒙古語,本意是狗。草原文化上勇敢而忠誠的動物在「懼犬性」的漢文化中演變為狗奴才!

本書也從各種史料中推論出白居易的中亞出身,儘管他自以為完美地把家譜接續到中國史上的秦朝名將白起。白居易之所以公然造假,因為這是當時普遍的風氣,許多非漢出身的重要人物都會聲稱其先祖為古代華夏名人。此外,白居易是中亞收繼婚風俗下的結晶:他的父親娶到自己妹妹的女兒,生下了他。這在中國文化中是亂倫行為。一般讀者熟讀《琵琶行》這首詩,該詩也被解釋為白居易對下層歌女的同情和自己被流放的身世自憐。「座中泣下誰最多?江州司馬青衫濕。」然而在陳三平看來,他對同樣來自中亞的琵琶女之同情,也是深層次的緣故。此外,像白居易、李白這些中亞傳統深厚的詩人都是天生樂感非常好的詩人,和儒家中國傳統制約下的杜甫之苦吟的形象大為不同。

清大教授賴瑞和說:陳三平是個「隱世」的高人。他除了中英文,還精通多種歐洲語文和中北亞語文,是一位伯希和式、歐洲漢學家式的學者。「我最初注意到他,是因為他發表了一篇論文,題目就很嚇人,叫“Son of Heaven and Son of God: Interactions among Ancient Asiatic Cultures regarding Sacral Kingship and Theophoric Names"(談「天子」來源)。在此文中,他引徵廣博,一下子引 Pelliot, 一下子引 Levi, 一下子引阿拉伯文、伊朗文、粟特文,一下子又跳到阿爾泰語系,是位深藏不露的奇士。」

正因為作者熟悉漢語音韻訓詁學、還精通多種歐洲語文和中、北亞語文,所以他才能夠跳出像「木蘭」、「莫賀弗」這樣的漢字形體約束,而從語言上去解釋中古中國的「外國」的元素。而書中提到的源自「外國」的元素,大部分傳承自拓跋——包括在字義上被稱為「中國的」唐皇室,在血緣與文化上皆來自拓跋。

如此便可以解釋唐皇室的很多特徵。比如唐皇室從來沒有穩定的冊立太子制度,也沒有漢人習以為常的嫡長子繼承制,相反,唐朝前兩個世紀的皇位爭奪異常激烈,不斷發生手足相殘、弒父的情況。李世民便是透過玄武門之變,殺死了長兄李建成,迫使李淵退位。後來的武后甚至手刃自己親生的兒子。這樣的權力繼承過程,其實是源自草原上的遊牧民傳統,稱為「血腥的競爭推舉繼承制」(blood tanistry)。

作者論證出,李唐皇室並非傳統上中國人所認定的「本土王朝」,也不純粹是西方學者所稱的「征服王朝」(conquest dynasty),而是實際上具有濃厚突厥─鮮卑特色的胡人政權,或許稱其為「鮮卑─華夏」(Särbo-Chinese)政權更為適當。

但是,為了樹立政權的正統性,唐皇室費盡心力試圖讓自己成為如假包換的漢人皇室。有兩個歷史因素促使唐皇室幾乎成功地「在史冊中」保持漢人皇室的形象:第一,唐朝是廣袤東亞至中亞大陸上的統一政權,是歷史編纂唯一的監督者,因此幾乎沒有其他獨立的文化實體,能提出替代的觀點或視角。第二則為時間的流逝。

事實上拓跋的後代佔據中國的政治與文化舞台將近千年。遠在蒙古出現之前,拓跋已立下「用文明來統治文明」的先例,從而吸引大批待在中亞的民族進入中國。而拓跋進入東亞,並非只是在當時的中國文化上強勢覆蓋一層前伊斯蘭的伊朗文化,而是開創了世界帝國治下之中國的黃金時代。

專業審定:

蔡長廷──政治大學民族學博士

專業導讀:

朱振宏──中正大學歷史學系教授

名人推薦

張廣達──中央研究院院士,隋唐史、中亞史地專家