farseer - 标记

张爱玲文集 豆瓣

9.0 (29 个评分)

作者:

张爱玲

安徽文艺出版社

1992

第一卷:《牛》《霸王别姬》《沉香屑 第二炉香》《茉莉香片》《心经》《封锁》《琉璃瓦》《年轻的时候》《花凋》《殷宝滟送花楼会》《等》《桂花蒸 阿小悲秋》《留情》《鸿鸾禧》《相见欢》《色·戒》《五四遗事》

第二卷:《沉香屑 第一炉香》《倾城之恋》《金锁记》《红玫瑰与白玫瑰》《连环套》《创世纪》《多少恨》《小艾》

第三卷:《十八春》《怨女》

第四卷:《迟暮》《秋雨》《书评四篇》《论卡通画之前途》《牧羊者素描》《心愿》《天才梦》《到底是上海人》《洋人看京戏及其他》《更衣记》《公寓生活记趣》《道路以目》《必也正名乎》《烬余录》《谈女人》《走!走到楼上去!》《有女同车》《爱》《论写作》《童言无忌》《造人》《打人》《说胡萝卜》《私语》《中国人的宗教》《诗与胡说》《写什么》《<传奇>再版序》《炎樱语录》《散戏》《忘不了的画》《谈跳舞》《谈音乐》《自己的文章》《夜营的喇叭》《借银灯》《银宫就学记》《存稿》《雨伞下》《谈画》《气短情长及其他》《“卷首玉照”及其他》《双声》《吉利》《我看苏青》《姑姑语录》《中国的日夜》《华丽缘》《有几句话同读者说》《<太太万岁>题记》《<张爱玲短篇小说集>自序》《<爱默森文选>译者序》《谈看书》《谈看书后记》《<红楼梦魇>自序》《<张看>自序》《<惘然记>序》《国语本<海上花>译后记》《<海上花>的几个问题》《表姨细姨及其他》《谈吃与画饼充饥》《“嗄?”?》《草炉饼》《附<苏青、张爱玲对谈录>》《论张爱玲的小说》《遥寄张爱玲》《张爱玲传略》《张爱玲作品系年》

第二卷:《沉香屑 第一炉香》《倾城之恋》《金锁记》《红玫瑰与白玫瑰》《连环套》《创世纪》《多少恨》《小艾》

第三卷:《十八春》《怨女》

第四卷:《迟暮》《秋雨》《书评四篇》《论卡通画之前途》《牧羊者素描》《心愿》《天才梦》《到底是上海人》《洋人看京戏及其他》《更衣记》《公寓生活记趣》《道路以目》《必也正名乎》《烬余录》《谈女人》《走!走到楼上去!》《有女同车》《爱》《论写作》《童言无忌》《造人》《打人》《说胡萝卜》《私语》《中国人的宗教》《诗与胡说》《写什么》《<传奇>再版序》《炎樱语录》《散戏》《忘不了的画》《谈跳舞》《谈音乐》《自己的文章》《夜营的喇叭》《借银灯》《银宫就学记》《存稿》《雨伞下》《谈画》《气短情长及其他》《“卷首玉照”及其他》《双声》《吉利》《我看苏青》《姑姑语录》《中国的日夜》《华丽缘》《有几句话同读者说》《<太太万岁>题记》《<张爱玲短篇小说集>自序》《<爱默森文选>译者序》《谈看书》《谈看书后记》《<红楼梦魇>自序》《<张看>自序》《<惘然记>序》《国语本<海上花>译后记》《<海上花>的几个问题》《表姨细姨及其他》《谈吃与画饼充饥》《“嗄?”?》《草炉饼》《附<苏青、张爱玲对谈录>》《论张爱玲的小说》《遥寄张爱玲》《张爱玲传略》《张爱玲作品系年》

自杀与美好生活 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

吴飞

上海三联书店

2007

- 1

本书为“思想与社会研究系列”之一,对自杀行为作了深入的研究。全书共分古典德性的极限追求、上帝面前的神性和罪性、现代自杀问题的诞生等三个部分。本书内容丰富,分析透彻,具有很高的学术价值。 这本书并不是一本严格的历史或思想史的梳理。近些年来,对西方自杀历史的研究已经相当丰富。本书所要达到的目的,并不是将欧美学界的这些成果介绍到中国来,也不是全面勾画出自杀思考的哲学史。就本书叙述的时段而言,很多惊心动魂的讨论还根本没有开场。本书所触及的时段,有很多自杀问题相关的人与事,作者也并未谈及。这本书所要做的,是选取古典、中世纪、英国现代早期这三个时段,看其中的人们对同一个问题的不同思考和处理方式,由此勾勒出他们对待美好生活、人性善恶,以及政治建构的相互勾连但又非常不同的思想脉络。

希腊人文主义:论德性、教育与人的福祉 豆瓣

作者:

石敏敏

2004

- 1

本书以西方文明的三大源头之一希腊文明为研究对象,作者认为希腊文明的实质就是富有激情永具魅力的人文主义。它是文艺复 兴、启蒙运动和现代人文主义的源头。书稿认为希腊人文主义的基础就是德性、要获得高贵的德性就必须进行教育,而最终无论是德性还是教育都要落实到人的福祉,即对幸福的追求。本书资料翔实,文字流畅,或许对正在倡导以德治国,德性教育的中国人有所启迪。

胡适评传 豆瓣

作者:

李敖

文汇出版社

2003

- 7

李敖说,这部《胡适评传》,不该单是胡适之个人的评传,它是时代的评传,它是以胡适为主角之一的时代的评传。所以,很可能的,许多人看了这部评传会感到惊讶骇异,从正文来看,它可能是文学的,从脚注来看,它可能是历史的;从夹缝来看,它可能是无孔不入,惊世骇俗的。

做为一个对方法训练和史学训练稍有所知的人、做为一个对新时代空气稍曾呼吸的人,现在自告奋勇地做这件大工作。作者的目的不仅是"画"胡适之的"像",并且还要画这个时代的像,要画出这个时代里的大舞台、画出它的喜剧和悲剧、画出剧里的主角和配角、画出它的场地的布景、画出布景后面的众生相,也画出戏台前面的千万史眼睛。本书分为关于《胡适评传》、楔子、可怜的县太爷、可怜的小寡妇、半个台湾人、被拧肉的时代、努力做徽骆驼、侬跟我来、《竞业旬报》、少年诗人、无忘城下盟、从逛窑子到上北京等章节。《胡适评传》并非诗化的、颇为好读的书,与大众的趣味也有一定的距离,它的意义恐怕更在方法论上。作者在《关于胡适评传》里有一句话,很有意思:"十多年来,我遍读有关胡适的一切著作,深觉不过是两类而已:一类近于酷评的(diatribe);一类是过度颂扬的(eulogy)。两类共有的毛病,是不能用严格的方法去接触史料、解释史料。于是,旌旗开处,胡适一出场,喊打与叫好之声此起彼落,胡适一方面被骂得天诛地灭,一方面又被捧得缩地戡天。结果呢,双方的感情因素是满足了,可惜被搬弄的却不是真正的胡适之!"李敖的这段话,写在1964年,距今已30余年矣,读来仍觉亲切,可谓中肯之谈。

做为一个对方法训练和史学训练稍有所知的人、做为一个对新时代空气稍曾呼吸的人,现在自告奋勇地做这件大工作。作者的目的不仅是"画"胡适之的"像",并且还要画这个时代的像,要画出这个时代里的大舞台、画出它的喜剧和悲剧、画出剧里的主角和配角、画出它的场地的布景、画出布景后面的众生相,也画出戏台前面的千万史眼睛。本书分为关于《胡适评传》、楔子、可怜的县太爷、可怜的小寡妇、半个台湾人、被拧肉的时代、努力做徽骆驼、侬跟我来、《竞业旬报》、少年诗人、无忘城下盟、从逛窑子到上北京等章节。《胡适评传》并非诗化的、颇为好读的书,与大众的趣味也有一定的距离,它的意义恐怕更在方法论上。作者在《关于胡适评传》里有一句话,很有意思:"十多年来,我遍读有关胡适的一切著作,深觉不过是两类而已:一类近于酷评的(diatribe);一类是过度颂扬的(eulogy)。两类共有的毛病,是不能用严格的方法去接触史料、解释史料。于是,旌旗开处,胡适一出场,喊打与叫好之声此起彼落,胡适一方面被骂得天诛地灭,一方面又被捧得缩地戡天。结果呢,双方的感情因素是满足了,可惜被搬弄的却不是真正的胡适之!"李敖的这段话,写在1964年,距今已30余年矣,读来仍觉亲切,可谓中肯之谈。

北京法源寺 豆瓣

8.3 (51 个评分)

作者:

李敖

中国友谊出版社

2004

- 8

《北京法源寺》是作者作为政治犯被关押期间所写的几部小说之一。

本书以大人物为主角,举凡重要的主题:生死、鬼神、僧俗、出入、仕隐、朝野、家国、君臣、忠奸、夷夏、中外、强弱、人我、群已、公私、情理、常变、去留、因果经世济民等,都是论述之列。强烈地表达思想,内容丰富自是罕见。

《北京法源寺》在小说理论上,有些地方是有意“破格”的。有些地方,它不重视过去的小说理论,也不重视现代的,因这它根本就不要成为“清宫秘史”式的无聊小说,也不愿成为新潮派的技巧小说,所以详人所略,略人所详,该赶快“过桥”的,也就不多费笔墨,该大力发挥的,也不避萧伯纳一《一人演说》之谶。

本书以大人物为主角,举凡重要的主题:生死、鬼神、僧俗、出入、仕隐、朝野、家国、君臣、忠奸、夷夏、中外、强弱、人我、群已、公私、情理、常变、去留、因果经世济民等,都是论述之列。强烈地表达思想,内容丰富自是罕见。

《北京法源寺》在小说理论上,有些地方是有意“破格”的。有些地方,它不重视过去的小说理论,也不重视现代的,因这它根本就不要成为“清宫秘史”式的无聊小说,也不愿成为新潮派的技巧小说,所以详人所略,略人所详,该赶快“过桥”的,也就不多费笔墨,该大力发挥的,也不避萧伯纳一《一人演说》之谶。

抵达之谜 豆瓣

The Enigma of Arrival

作者:

[英国] V.S.奈保尔

译者:

邹海仑

/

张曙光

…

浙江文艺出版社

2004

- 1

奈保尔(V.S.Naipaul)在《抵达之谜》中,描绘了英国威尔特郡乡村旷野的景色,包括生活在那里的人及他们身上所发生的变化;同时交替穿插着自己写作的历程和外出旅行时的心情记录。这部被冠以“半自传体小说”(一种纯粹杜撰的称谓)的作品,打破了纪实与虚构、小说与散文的界限,以类似印象画派的笔法,捕捉外界事物留存在心中的影像――那些跳跃的记忆光点、闪烁的人影、生活碎片、乡野景色和朦胧的伤怀之情。它们在忧伤调性统领下,使流淌的语词所呈现的一切,具有永久回味的意味;仿佛是对逝去岁月所作的一次邀请或回访。

米格尔街 豆瓣

7.8 (12 个评分)

作者:

[英国] V.S.奈保尔

译者:

王志勇

浙江文艺出版社

2003

- 1

《米格尔待》讲述的是弱势群体毫无希望的故事,读来却丝毫没有那种了无生气的窒息之感。在米格尔大街贫困、脏乱的社区景象中,人们似乎活得有滋有味,其中不乏草根社会的幽默气息。奈保尔这本书的精妙之处在于,通过小人物的想入非非,揭示了植于琐屑欲念中的民间理想。一方面总是某种虚幻的东西在支撑着人生意趣,而另一方面,那些卑微、古怪的动机同时让你感受到“理想”本身所包含的凄凉。这里,所以那些令人心酸的东西都融入了日常的起居变谐,在适当的时候它们便成为撬动故事情节的杠杆,从而使一帮街头闲汉和放荡娘们的故事演绎出某种悲剧风格。

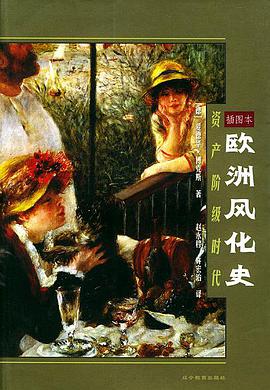

欧洲风化史 豆瓣

作者:

(德)爱德华・傅克斯

译者:

赵永穆

/

许宏治

辽宁教育出版社

2000

- 10

本卷的内容及其范围就是部析资产阶级统治时代不同阶级的性生活及其在意识形态中的反映。

涉及这方面的文献材料极为丰富,而且较之一个历史学家为展示此前各个时代的性习俗而能够使用的材料远为多样化。因为现在每一个阶级都有它独立的政治生活,所以每一个阶级都以各自拭 方式表述对性道德的观点和要求。而且每个阶级表述自己观点和要求的可能性几乎是相等的,而首先采用的主要手段就是定期刊物。报纸到处都占据着所谓会飞的传单的地位。图画十分迅速而且非常成功地成了报婚的组成部分,起初是以单独附页的形式,后来就变成了对文字的评论、补充和展示。到了最后,图画在许多场合变得比文字更为重要,文字则反而办起指点意向的作用。

本卷插图部分的主要任务之一就是为这些丰富的文献材料的增长提供一个正确的认识。不过,我们只能以较为微小的任务为限,而提供一个大致接近的认识。由于宠大的资本主义规模,资产阶级时代可以被分解成千百万种映象,以至不可能哪怕是部分地捕捉住它们,正如个别人只能把握五光十色的生活及其问题的个别表现,而不是它的总体。把从整个画面中选取的一个部分提到典型论述的高度,再现私人资本主义文化的主流——这在今天是个别历史学家才能做到的事情。

涉及这方面的文献材料极为丰富,而且较之一个历史学家为展示此前各个时代的性习俗而能够使用的材料远为多样化。因为现在每一个阶级都有它独立的政治生活,所以每一个阶级都以各自拭 方式表述对性道德的观点和要求。而且每个阶级表述自己观点和要求的可能性几乎是相等的,而首先采用的主要手段就是定期刊物。报纸到处都占据着所谓会飞的传单的地位。图画十分迅速而且非常成功地成了报婚的组成部分,起初是以单独附页的形式,后来就变成了对文字的评论、补充和展示。到了最后,图画在许多场合变得比文字更为重要,文字则反而办起指点意向的作用。

本卷插图部分的主要任务之一就是为这些丰富的文献材料的增长提供一个正确的认识。不过,我们只能以较为微小的任务为限,而提供一个大致接近的认识。由于宠大的资本主义规模,资产阶级时代可以被分解成千百万种映象,以至不可能哪怕是部分地捕捉住它们,正如个别人只能把握五光十色的生活及其问题的个别表现,而不是它的总体。把从整个画面中选取的一个部分提到典型论述的高度,再现私人资本主义文化的主流——这在今天是个别历史学家才能做到的事情。

卡尔维诺文集(第四卷) 豆瓣

9.0 (26 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

张宓

译林出版社

2001

- 9

《交叉命运的城堡》产生于15世纪的纸牌,卡尔维诺从两套牌中抽牌重组,竟然拼出了叙事文学史上一个又一个巨匠原型:俄迪普斯王、疯狂的奥兰朵、神曲、莎士比亚四大悲剧。卡尔维诺的小说混合了各种各样的奇怪的知识,他把这些知识用自己的智慧又变成了趣味盎然的文本,像短篇小说系列《宇宙奇趣》,实现了科学幻想和现实世界的跨越;中篇小说《看不见的城市》通过对马可·波罗当年的旅行,暗合人体的九个部分,把小说分成九章,把一个旅行者全身的感受和想象都汇聚成一个物质的世界,创造了一个奇特的文本。

卡尔维诺文集(第二卷) 豆瓣

9.9 (14 个评分)

作者:

[意] 伊塔洛·卡尔维诺

译者:

吕同六

/

张洁

…

译林出版社

2001

- 9

本书包括《通往蜘蛛巢的小道》、《烟云》、《阿根廷蚂蚁》等名作,另附有短篇小说八篇。

《通往蜘蛛巢的小道》是卡尔维诺的第一本小说,一九四七年出版,内容是有关大战时乡下游击队生活,主角是一个名叫品尼的少年,他除了一个当妓女的姐姐,没有亲人没有家。在“烟雾腾腾,混暗的小酒馆”里,宾“被迫在成人的世界里寻找避难所”,那里他听见那些引起了猥亵笑声的谈话,他能模仿那些谈话,但不知道它们的意思。他唱伤感的歌,学会侮辱和诅咒他人--但没有一刻他不在期待成为游击队的一员,"和年轻的伙伴们在一起,他会给他们看蜘蛛建巢的地方,或者和他们在河床上的竹林里战斗."故事的一部分是他如何加入游击队,并和另一个社会的弃儿结为朋友……这个故事更主要的是一个男孩的一幅既粗犷又温情脉脉的肖像,这个男孩生活在一个从不需要他参与,也从未打算让他参与的世界里;作者叙述时绝不带有任何多愁善感。

小说的主题是品尼在酒吧间的成人酒客间成长时的儿童幻想。这类从儿童幻想观点出发的精细的描写,不但点出儿童的观察力,而且也成为卡尔维诺以后作品中的特色。

小说《阿根廷蚂蚁》,被认为是二十世纪的一篇文学杰作。这个中篇小说的不寻常题材,又表明了卡尔维诺作品的特色:一对青年夫妇带了婴孩搬到阿根廷一个小城居住,向当地一个女房东租了一所房屋,当天将婴孩放在床上,出外一路见到邻居毫不在乎地用化学品喷涂屋缝及消除花园中的蚂蚁。他们回到新居,发现屋中也尽是蚂蚁,打电话向女房东抗议。当然,女房东家中也尽是蚂蚁……

《通往蜘蛛巢的小道》是卡尔维诺的第一本小说,一九四七年出版,内容是有关大战时乡下游击队生活,主角是一个名叫品尼的少年,他除了一个当妓女的姐姐,没有亲人没有家。在“烟雾腾腾,混暗的小酒馆”里,宾“被迫在成人的世界里寻找避难所”,那里他听见那些引起了猥亵笑声的谈话,他能模仿那些谈话,但不知道它们的意思。他唱伤感的歌,学会侮辱和诅咒他人--但没有一刻他不在期待成为游击队的一员,"和年轻的伙伴们在一起,他会给他们看蜘蛛建巢的地方,或者和他们在河床上的竹林里战斗."故事的一部分是他如何加入游击队,并和另一个社会的弃儿结为朋友……这个故事更主要的是一个男孩的一幅既粗犷又温情脉脉的肖像,这个男孩生活在一个从不需要他参与,也从未打算让他参与的世界里;作者叙述时绝不带有任何多愁善感。

小说的主题是品尼在酒吧间的成人酒客间成长时的儿童幻想。这类从儿童幻想观点出发的精细的描写,不但点出儿童的观察力,而且也成为卡尔维诺以后作品中的特色。

小说《阿根廷蚂蚁》,被认为是二十世纪的一篇文学杰作。这个中篇小说的不寻常题材,又表明了卡尔维诺作品的特色:一对青年夫妇带了婴孩搬到阿根廷一个小城居住,向当地一个女房东租了一所房屋,当天将婴孩放在床上,出外一路见到邻居毫不在乎地用化学品喷涂屋缝及消除花园中的蚂蚁。他们回到新居,发现屋中也尽是蚂蚁,打电话向女房东抗议。当然,女房东家中也尽是蚂蚁……

白色城堡 豆瓣

Beyaz Kale

7.5 (31 个评分)

作者:

[土耳其] 奥尔罕·帕慕克

译者:

沈志兴

上海人民出版社

2006

年轻威尼斯学者被俘虏到伊斯坦布尔,成为土耳其人霍加的奴隶。二人竟然外貌神似。时间久了,他们甚至比对方更熟悉对方的生命历程和生活习惯。

他们联手对付了席卷土耳其本土的一场瘟疫,霍加晋升为皇宫的占星师,威尼斯人则成了苏丹的倾诉对象。他们还为苏丹发明了一件用来对抗波兰与其西方盟军的战争武器。武器在围攻“白色城堡”时上阵,当然,他们不可避免地失败了。

此时,两在城堡的身底下,浓浓大雾中,霍加选择了逃离,奔向他的想像城市威尼斯,威尼斯人则作为替身留了下来继续霍加的生活……

他们联手对付了席卷土耳其本土的一场瘟疫,霍加晋升为皇宫的占星师,威尼斯人则成了苏丹的倾诉对象。他们还为苏丹发明了一件用来对抗波兰与其西方盟军的战争武器。武器在围攻“白色城堡”时上阵,当然,他们不可避免地失败了。

此时,两在城堡的身底下,浓浓大雾中,霍加选择了逃离,奔向他的想像城市威尼斯,威尼斯人则作为替身留了下来继续霍加的生活……