farseer - 标记

The Being of the Beautiful 豆瓣

作者:

Seth Benardete

译者:

Seth Benardete

University Of Chicago Press

2007

- 4

"The Being of the Beautiful" collects Plato's three dialogues, the "Theaetetus," "Sophist," and "Statesmen," in which Socrates formulates his conception of philosophy while preparing for trial. Renowned classicist Seth Benardete's careful translations clearly illuminate the dramatic and philosophical unity of these dialogues and highlight Plato's subtle interplay of language and structure. Extensive notes and commentaries, furthermore, underscore the trilogy's motifs and relationships.

"The translations are masterpieces of literalness. . . . They are honest, accurate, and give the reader a wonderful sense of the Greek."--Drew A. Hyland, "Review of Metaphysics"

"The translations are masterpieces of literalness. . . . They are honest, accurate, and give the reader a wonderful sense of the Greek."--Drew A. Hyland, "Review of Metaphysics"

世界历史与救赎历史 豆瓣

Weltgeschichte und Heilsgeschehen----Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie

作者:

[德] 卡尔·洛维特

译者:

李秋零

/

田薇

上海人民出版社

2006

- 5

这本书,它的副标题是“历史哲学的神学前提”,这决定了本书论述的范围。“历史哲学”这一用法,一般认为开始于伏尔泰和启蒙运动,伴随而起的,是近代的理性史学,它充满了摆脱束缚的愉悦,自以为终于冲破了中世纪神学史观的藩篱。启蒙哲人自豪地宣告,那个带着上帝的启示和末世的地狱景象的历史已经被抛进了垃圾堆,“新的历史”已经开始,人们可以凭借自己的理性自由地构建心目中的历史图式。现在我们所说的思辨的历史哲学,从其本身的完整意义上讲,进入了自觉的形态。启蒙以降,众多历史哲学家如孔多塞,孔德,黑格尔,马克思,布克哈特,斯宾格勒接连粉墨登场,一台接着一台地唱着伏尔泰定下基调的老戏。

洛维特在书的开始就直指这种“历史哲学”的本质,即“以一个原则为导线,系统地解释世界历史,借助于这一原则,历史的事件和序列获得了关联,并且与一种终极意义联系起来”。进而他敏锐地指出,“如果这样理解,则一切历史哲学都毫无例外地依赖于神学,即依赖于把历史看作救赎历史的神学解释”,而这本书的目的则在于阐明“现代的历史哲学发源自《圣经》中对某种践履的信仰,终结于末世论典范的世俗化。”

洛维特在书的开始就直指这种“历史哲学”的本质,即“以一个原则为导线,系统地解释世界历史,借助于这一原则,历史的事件和序列获得了关联,并且与一种终极意义联系起来”。进而他敏锐地指出,“如果这样理解,则一切历史哲学都毫无例外地依赖于神学,即依赖于把历史看作救赎历史的神学解释”,而这本书的目的则在于阐明“现代的历史哲学发源自《圣经》中对某种践履的信仰,终结于末世论典范的世俗化。”

小毛驴之歌 豆瓣

作者:

[西班牙] 胡安·拉蒙·希梅内斯

译者:

孟宪臣

北京十月文艺出版社

2010

- 7

希梅内斯(Juan Ramón Jiménez,1881-1958),西班牙著名诗人。生于西班牙南部一个家道殷实的农家。中学毕业后,他从父命北上首都马德里攻读法律。但他对法律专业毫无兴趣,乃弃法从文,专心致志地从事现代诗歌的创作。他敢于突破旧体格律诗的束缚,开创了一代新风,是名符其实的西班牙现代抒情诗的创始人。他的诗歌毫无矫揉造作之风,实为心迹流露,其中脍炙人口的名篇有:《悲哀的咏叹调》、《一个新婚诗人的日记》、《永恒》等。1956年获诺贝尔文学奖。中篇散文诗《小毛驴之歌》在二十几个西班牙语国家中享有盛名,尤其深受青少年欢迎。还被译成多种文字,在世界各地广为传诵。

爱的自然史 豆瓣

作者:

黛安娜·阿克曼

译者:

张敏

花城出版社

2008

这是一部建立在社会科学和自然科学綦础上探讨爱的专著。在寻找“大无形”的爱的过程中,阿克曼将历史,文学、生物学和通俗文化梳理了一遍。她把克莉奥佩特拉和阿伯拉尔与埃洛伊丝,弗洛伊德和银翼杀手并列存一起。深入探讨通奸的诱惑力、春药的吸引力以及人们对于接吻的崇拜。她不但揭示了卡萨诺瓦、唐璜等永不知足的情场老手们的秘密,同时还暴露出一个已经失去了爱的能力的社会群落的伤口。《爱的自然史》内容丰富,手法新颖,读之如饮爱的醴泉,是一本抚摸灵魂、唤起激情、令人兴奋的好书。

◎字宁珠玑……引人人胜,《爱的自然史》读来痛快淋漓。——《洛杉矾时报》书评

◎这是一本指引人们穿越神秘的心灵之路的地图册。……阿克曼以福尔摩斯那样的热情演绎爱的命题,从哲学、神话、历史、科学,甚至色情的角度考察了人类最为高尚的情感。——《今日美国》

◎以精确、机智的方式陈述所有事实,使生物课变得生动有趣。……《爱的自然史》呈现给读者的是广角镜头下的爱——寓教于乐、发人深思。——《哈泼时尚杂志》

◎阿克曼的语言千姿百态、有血有肉。……她从历史文献中汲取了多少富有生命气息的素材!——《哥伦布每日电讯》

目录

序言:爱的词汇

久远的欲望:爱的历史

埃及

历史的荡妇,恶毒的女王

古埃及的艺术

我的妹妹,我的新娘

久远的欲望

希腊

公民称王的世界

女人的世界

男人之间的爱情

家庭

俄耳甫斯与欧律狄刻

罗马

少女的噩梦

狄多与埃涅阿斯

家庭

啊,维多利亚!

奥维德与爱的艺术

休闲的装饰

中世纪

侠义的诞生

爱的书籍

行吟诗人

心的反叛

典雅爱情的起源

阿伯拉尔与埃洛伊丝

近代和现代

天使与女巫

罗密欧与朱丽叶

羁绊的心

清醒的心醉神迷

典雅爱情的回归

家的天堂

现代爱情

心是孤独的狩猎者:爱的观念

柏拉图:完美结合

司汤达在南方腹地

丹尼·德·鲁热芒:爱与魔法

马塞尔·普鲁斯特与等待的色欲

弗洛伊德:欲望的起源

依恋理论

一切都是助燃物:爱的本质

受损的爱的能力

无能的爱

伊柯的悲剧

脑干奏呜曲:爱的神经生理学

爱的进化

可塑的大脑

新时代的敏感男子

通奸

性别大战

爱的化学原理

母爱,父爱

搂抱的化学物质

热恋的化学物质

依恋的化学物质

离婚的化学物质

春药

必不可少的激情:爱斡嘲

肉体的烈火:为什么会进化出性

生命的调味品

脸

脸的进化

物竞天择,美者生存

面对偏见

头发

女人与马

男人与车

印第500汽车赛

最轻快的渴望:性与飞翔

非洲上空的翅膀

男人与美人鱼

性风尚:作为时尚的性变态

接吻

论视淫

神奇的体验:爱的习俗

自然界中的型

求爱

我肉中的肉:婚姻

关于男根和女阴

边缘的爱:通奸,极端示爱方式与情感犯罪

罗经花的刻度:爱的种类

利他主义

沦宗教之爱

沦爱的转移

沦对宠物的爱

后记:博物馆

◎字宁珠玑……引人人胜,《爱的自然史》读来痛快淋漓。——《洛杉矾时报》书评

◎这是一本指引人们穿越神秘的心灵之路的地图册。……阿克曼以福尔摩斯那样的热情演绎爱的命题,从哲学、神话、历史、科学,甚至色情的角度考察了人类最为高尚的情感。——《今日美国》

◎以精确、机智的方式陈述所有事实,使生物课变得生动有趣。……《爱的自然史》呈现给读者的是广角镜头下的爱——寓教于乐、发人深思。——《哈泼时尚杂志》

◎阿克曼的语言千姿百态、有血有肉。……她从历史文献中汲取了多少富有生命气息的素材!——《哥伦布每日电讯》

目录

序言:爱的词汇

久远的欲望:爱的历史

埃及

历史的荡妇,恶毒的女王

古埃及的艺术

我的妹妹,我的新娘

久远的欲望

希腊

公民称王的世界

女人的世界

男人之间的爱情

家庭

俄耳甫斯与欧律狄刻

罗马

少女的噩梦

狄多与埃涅阿斯

家庭

啊,维多利亚!

奥维德与爱的艺术

休闲的装饰

中世纪

侠义的诞生

爱的书籍

行吟诗人

心的反叛

典雅爱情的起源

阿伯拉尔与埃洛伊丝

近代和现代

天使与女巫

罗密欧与朱丽叶

羁绊的心

清醒的心醉神迷

典雅爱情的回归

家的天堂

现代爱情

心是孤独的狩猎者:爱的观念

柏拉图:完美结合

司汤达在南方腹地

丹尼·德·鲁热芒:爱与魔法

马塞尔·普鲁斯特与等待的色欲

弗洛伊德:欲望的起源

依恋理论

一切都是助燃物:爱的本质

受损的爱的能力

无能的爱

伊柯的悲剧

脑干奏呜曲:爱的神经生理学

爱的进化

可塑的大脑

新时代的敏感男子

通奸

性别大战

爱的化学原理

母爱,父爱

搂抱的化学物质

热恋的化学物质

依恋的化学物质

离婚的化学物质

春药

必不可少的激情:爱斡嘲

肉体的烈火:为什么会进化出性

生命的调味品

脸

脸的进化

物竞天择,美者生存

面对偏见

头发

女人与马

男人与车

印第500汽车赛

最轻快的渴望:性与飞翔

非洲上空的翅膀

男人与美人鱼

性风尚:作为时尚的性变态

接吻

论视淫

神奇的体验:爱的习俗

自然界中的型

求爱

我肉中的肉:婚姻

关于男根和女阴

边缘的爱:通奸,极端示爱方式与情感犯罪

罗经花的刻度:爱的种类

利他主义

沦宗教之爱

沦爱的转移

沦对宠物的爱

后记:博物馆

基督教世界科学与神学论战史(上下) 豆瓣

A history of the warfare of science with theology in Christendom

作者:

[美国] 安德鲁·迪克森·怀特

译者:

鲁旭东

广西师范大学出版社

2006

- 1

这部著作无论从篇幅还是从其思想和产生的影响方面来看,都堪称是一部经典之作。作者从历史的角度,探讨了人类思想在科学和神学这两种强大力量的作用下的发展过程。他在这部书中涉猎了生物学、地理学、天文学、地质学、埃及学、亚述学、考古学、人类学、民族学、历史学、气象学、物理学、化学、医学、卫生学、精神病学、语言学、神话学、经济学和《圣经》研究等诸多领域,追溯了人类思想在古代和近代一系列关于世界的理论的对立中的演化,引证了大量科学与神学论战的实例,试图说明经验主义战胜了迷信,科学方法和理性战胜了过时的《圣经》原教旨主义。由于怀特的这种叙述方式,长期以来,许多人把他与约翰·w·德雷伯并列为宗教一科学冲突论的典型代表。然而,这种看法偏离了怀特的本意,而且是他本人坚决反对的。

叫魂 豆瓣 豆瓣 谷歌图书

Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768

8.7 (62 个评分)

作者:

[美国] 孔飞力

译者:

陈兼

/

刘昶

上海三联书店

1999

- 1

本书所讲述的是一个关于“盛世妖术”的故事。在中国的千年帝制时代,乾隆皇帝可谓是空前绝后的一人。他建立并巩固起来的大清帝国达到了权力与威望的顶端。然而整个大清的政治与社会生活却被一股名为“叫魂”的妖术之天错地暗。在1768年由春天到秋天的那几个月里,这股妖风竟然冲击了半个中国,百性为之惶恐,官员为之奔命,连乾隆也为之寝食难安。作者细致入微的描写令人颤栗,他生动地再现了各省的恐慌是如何演变成一场全国性的除妖运动。

本书也表现出了一种更为宏大的学术视野,在构建以“叫魂”案为中心的“大叙事”的过程中,在方法论的层次上将社会史、文化史、政治史、经济史、区域分析、官僚科层制度分析以及心理分析等研究方法结合在一起。本书可作为学生必读参考书。

本书也表现出了一种更为宏大的学术视野,在构建以“叫魂”案为中心的“大叙事”的过程中,在方法论的层次上将社会史、文化史、政治史、经济史、区域分析、官僚科层制度分析以及心理分析等研究方法结合在一起。本书可作为学生必读参考书。

一个青年艺术家的画像 豆瓣

A Portrait of the Artist as a Young Man

9.1 (15 个评分)

作者:

[爱尔兰] 詹姆斯·乔伊斯

译者:

李靖民

浙江文艺出版社

2009

- 6

《一个青年艺术家的画像(精)》主要讲述了:这是乔伊斯第一次运用意识流手法写就的长篇小说。它宣告了一个文学新时代的到来。读完《尤利西斯》,或许需要某种勇气,而读完《一个青年艺术家的画像》,你需要的仅仅是打开第一页。因为正像所有浩瀚河流的源头,它清澈,纯净,宛如新生。

红色骑兵军 豆瓣

КОНΑΡМИЯ

9.2 (16 个评分)

作者:

[俄罗斯] 伊萨克·巴别尔

译者:

戴骢

浙江文艺出版社

2009

- 6

《红色骑兵军(精)》主要讲述了:他的小说像盐一样平凡而珍贵,《欧洲人》杂志评选世界百名最佳小说家第1名,他的短篇杰作《盐》是博尔赫斯最珍爱的作品,伊萨克·巴别尔、博尔赫斯、海明威最推崇的短篇小说大师。

“红色骑兵军”——生与死、残忍与善良、月亮与人头就这样平静地共处着,没有夸张,没有煽情,连一点惊异都没有。

当我们沉醉于博尔赫斯短篇小说中那精巧的结构,那传神的场景,那宁静而神秘的语气,我们不要忘了,再去看看那些奇妙写作技巧的发源地,那就是伊萨克·巴别尔的《红色骑兵军》。

“红色骑兵军”——生与死、残忍与善良、月亮与人头就这样平静地共处着,没有夸张,没有煽情,连一点惊异都没有。

当我们沉醉于博尔赫斯短篇小说中那精巧的结构,那传神的场景,那宁静而神秘的语气,我们不要忘了,再去看看那些奇妙写作技巧的发源地,那就是伊萨克·巴别尔的《红色骑兵军》。

别想摆脱书 豆瓣

N'ESPEREZ PAS VOUS DEBARRASSER DES LIVRES

9.0 (13 个评分)

作者:

[法] 卡里埃尔

/

[意] 翁贝托·埃科

译者:

吴雅凌

广西师范大学出版社

2010

- 1

让-克洛德·卡里埃尔和安贝托·艾柯作为这些探索过程中的意外事件的饶有兴趣的观察者和记录者,深信我们若要对人类的奇遇有所领悟,将不仅通过人类的辉煌,也将通过人类的失败。在此,他们围绕记忆展开出色的即兴言谈,从各种难以弥补的失败、缺陷、遗忘和损失说起——所有这一切和我们的杰作一起成就了人类的记忆。他们津津乐道地揭示,书籍尽管遭到各种审查的迫害,最终还是得以穿过那张开的大网,这有时是好事,但有时却可能是坏事。书写的普遍数字化和新电子浏览器的使用给书籍带来极大挑战。书中对书籍的幸与不幸的揭示,有助于调和这些业已得到宣告的变化。本书对话在向古登堡印刷术致以微笑的敬意之余,也必然使所有读书人和爱书人心醉神迷。说不定它还将在那些拥有电子书的读者心里催生起怀旧乡愁,这不无可能。

沉默的美学 豆瓣

作者:

苏珊·桑塔格

译者:

黄梅

南海出版公司

2006

- 6

桑塔格是在改变的。她是关注大众流行文化的先锋之一,晚年却不时声明自己对古典文艺作品的热爱。她曾力主关注形式,主张“艺术的色情学”,而近一二十年来却开始重申“意义”和“真理”,直率地反对虚无主义,“逐渐回归到启蒙主义知识分子的严肃立场”。本书收录桑塔格各个时期的重要代表作14篇。

如今桑塔格已经离开这个世界,不能再为世人提供独辟蹊径的答案。但是我们却无法回避这些问题。因为她也成了我们这里的“明星作家”。因为这些问题不仅有关美国人的历史和现状,也有关我们中国人的今天和明天。

本书共收录文章14篇,包括作者各个时期所写的一些重要散文作品,可供初次接触桑塔格的人窥豹一斑。

如今桑塔格已经离开这个世界,不能再为世人提供独辟蹊径的答案。但是我们却无法回避这些问题。因为她也成了我们这里的“明星作家”。因为这些问题不仅有关美国人的历史和现状,也有关我们中国人的今天和明天。

本书共收录文章14篇,包括作者各个时期所写的一些重要散文作品,可供初次接触桑塔格的人窥豹一斑。

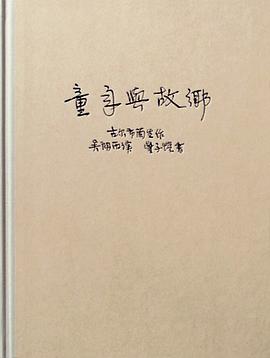

童年与故乡 豆瓣 Goodreads

Es war einmal

8.6 (16 个评分)

作者:

[挪威] 古尔布兰生

译者:

吴朗西 译

/

丰子恺 书

新星出版社

2010

- 11

《童年与故乡》出版于1934年,是作者童年生活的记录。四十篇散文,两百幅漫画,非常生动有趣地描述了他的童年,家庭,学校,军队,初恋等天真烂漫的生活履历,同时旁触到北欧的大自然和它的动物,山林以及纯朴粗野的农民生活。图画文字都有独特的风格。

由于德文原版为手写、手绘,为了使中文译本“更加生色”,译者吴朗西先生便也遵从德文版体例,请好友丰子恺亲自书写配图文字。

丰子恺先生也认为:“古尔布兰生的画,充分具有写实的根底,而又加以夸张的表现,所以能把人物和景物的姿态活跃地表出。他的文字近于散文诗,也很生动。他把童年在故乡所为,所见,所闻的精彩的片段,用绘画和文字协力地表现出了。有的地方文字和绘画交互错综,分不出谁是宾主。这种艺术表现的方式,我觉得很特殊,很有趣味。”

1951年,上海文化生活出版社出版《童年与故乡》中文版,便是依照德文版版式(开本比德文版略小),文字部分由丰子恺手书,插图部分依原作。吴朗西先生妙笔生花的翻译、丰子恺先生意趣盎然的钢笔行草,与作者的漫画天衣无缝地结合在一起。

此次《读库》整理再版,我们依照1934年出版的德文原版样式,采纳中文版中丰子恺先生的手写体正文,及德文版中的插图素材,经认真修复整理,重新进行拼版制作,并恢复为德文版的开本规格,同时保留了吴朗西先生的“译者后记”与丰子恺先生的“写者后记”。

为方便当代青少年读者阅读,我们将吴朗西先生的译文整理为简体中文,以印刷体附后。

由于德文原版为手写、手绘,为了使中文译本“更加生色”,译者吴朗西先生便也遵从德文版体例,请好友丰子恺亲自书写配图文字。

丰子恺先生也认为:“古尔布兰生的画,充分具有写实的根底,而又加以夸张的表现,所以能把人物和景物的姿态活跃地表出。他的文字近于散文诗,也很生动。他把童年在故乡所为,所见,所闻的精彩的片段,用绘画和文字协力地表现出了。有的地方文字和绘画交互错综,分不出谁是宾主。这种艺术表现的方式,我觉得很特殊,很有趣味。”

1951年,上海文化生活出版社出版《童年与故乡》中文版,便是依照德文版版式(开本比德文版略小),文字部分由丰子恺手书,插图部分依原作。吴朗西先生妙笔生花的翻译、丰子恺先生意趣盎然的钢笔行草,与作者的漫画天衣无缝地结合在一起。

此次《读库》整理再版,我们依照1934年出版的德文原版样式,采纳中文版中丰子恺先生的手写体正文,及德文版中的插图素材,经认真修复整理,重新进行拼版制作,并恢复为德文版的开本规格,同时保留了吴朗西先生的“译者后记”与丰子恺先生的“写者后记”。

为方便当代青少年读者阅读,我们将吴朗西先生的译文整理为简体中文,以印刷体附后。

论自由意志 豆瓣

8.4 (11 个评分)

作者:

[古罗马] 奥古斯丁

译者:

成官泯

上海人民出版社

2010

- 1

《独语录》是奥古斯丁与自己理性的对话,反映了他在哲学体系上的最早努力。整篇著作开始于讨论灵魂,对灵魂的探讨逻辑地导向考察真理、错误、普遍的怀疑、灵魂的不可朽坏性,以及理智知识的起源问题。而理智的起源则是上帝的“理智之光”。而《论自由意志》则主要回答恶的来源问题。在这篇对话中,奥古斯丁反驳摩尼教认为恶是实体的说法,提出恶是虚无,是善的缺乏的观点,认为人作恶还是行善都是藉意志的自由选择,而人也因此配享幸福或该得不幸。此外,奥古斯丁还针对有人把世间的苦难、痛苦、不幸等种种现象都归结到上帝身上的看法,作出了辩护。纵观两篇对话录,《独语录》略显晦涩,而《论自由意志》则无论在言语表达还是在逻辑层次上,都显得更加流畅、自然、丰富、有力。由此也可以看出奥古斯丁哲学思想的不断成熟。

神义论 豆瓣

Essais de Theodicee sur la bonte de Dieu, La liberte de L’homme et L’origine du mal

作者:

[德国] 戈特弗里德·莱布尼茨

译者:

朱雁冰

生活·读书·新知三联书店

2007

- 2

在一切时代,人们看到许许多多人将奉神祇(devotion)理解为种种礼仪形式,而真正的虔诚,即领悟和美德从来不是大多数人的传承和质素。对此,人们不可感到惊奇,其实这太符合人性的弱点了;我们接受外在者给予我们的印象,而内在者却要求进行一场只有少数人才有力为之的讨论。真正的虔诚在于信念和实际行动,与此相应,敬奉神祇的礼仪形式也具有双重性质,此一些人目的在于仪式性行为,彼一些人却着眼于信条。仪式近似善行,信条犹如真理的影子,或多或少在接近着纯然的领悟。所有这些礼仪形式都是值得称赞的,如果它们的发明者创造它们是为了将所摹仿者真正包含于内和表达于外的话,如果宗教仪式、教会礼节、宗教团体规定始终仿佛是为神的律法筑成的一道篱笆以使我们远离恶行、习惯于善者和熟悉美德的话。……

《神义论》全书包括前言、绪论和正文三部分。在前言中,莱布尼茨解释了他写作《神义论》的原因和目的并描绘了全书的轮廓。正文由三部分构成:上编、中编和下编。

上编的中心内容是对一切世界中最好可能的世界的命题的论证,并在此论证的基础上辩明上帝之慈善和正义。中编论证了信仰与理性、自由与上帝的预先规定的一致。下编的论证主题是道德的恶与形体的恶,即罪与罪过。

《神义论》全书包括前言、绪论和正文三部分。在前言中,莱布尼茨解释了他写作《神义论》的原因和目的并描绘了全书的轮廓。正文由三部分构成:上编、中编和下编。

上编的中心内容是对一切世界中最好可能的世界的命题的论证,并在此论证的基础上辩明上帝之慈善和正义。中编论证了信仰与理性、自由与上帝的预先规定的一致。下编的论证主题是道德的恶与形体的恶,即罪与罪过。