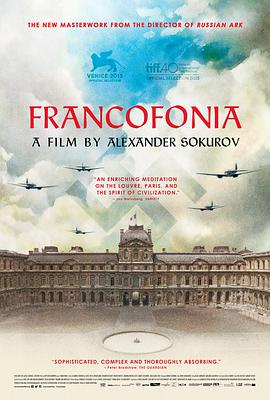

德军占领的卢浮宫 (2015) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Francofonia

7.5 (49 个评分)

导演:

亚历山大·索科洛夫

演员:

路易多·德·朗克桑

/

亚历山大·索科洛夫

…

其它标题:

Francofonia

/

攻占罗浮宫(台)

…

俄罗斯电影大师亚历山大·索科洛夫自2011年凭借《浮士德》擒下威尼斯电影节金狮奖,之后就一直在筹备新作《占领下的卢浮宫》。此次索科洛夫将镜头对准巴黎卢浮宫,将时空拽回二战时期,探究纳粹占领下艺术与政治的内核关联。影片已入围第72届威尼斯电影节金狮奖,蛰伏四年,俄罗斯电影大师将再度携新作亮相水城,不知能否再夺大奖,但此次作为该片的世界首映,已足够吸引多方关注。

索科洛夫一向热衷于拍摄历史与权力题材电影,其代表作“权利四部曲”中的三部分别涉及:关于希特勒的《莫洛赫》、描写列宁的《遗忘列宁》以及有关日本裕仁天皇的《太阳》。而作为艺术爱好者的索科洛夫对文化收藏宝库的博物馆也是情有独钟,早在其2002的名作《俄罗斯方舟》中就曾取景圣彼得堡冬宫博物馆。此次新作《占领下的卢浮宫》更是直接将镜头对准世界四大博物馆之首的法国卢浮宫,定将上演一场有关艺术、政治与文化的历史纠葛。

索科洛夫一向热衷于拍摄历史与权力题材电影,其代表作“权利四部曲”中的三部分别涉及:关于希特勒的《莫洛赫》、描写列宁的《遗忘列宁》以及有关日本裕仁天皇的《太阳》。而作为艺术爱好者的索科洛夫对文化收藏宝库的博物馆也是情有独钟,早在其2002的名作《俄罗斯方舟》中就曾取景圣彼得堡冬宫博物馆。此次新作《占领下的卢浮宫》更是直接将镜头对准世界四大博物馆之首的法国卢浮宫,定将上演一场有关艺术、政治与文化的历史纠葛。