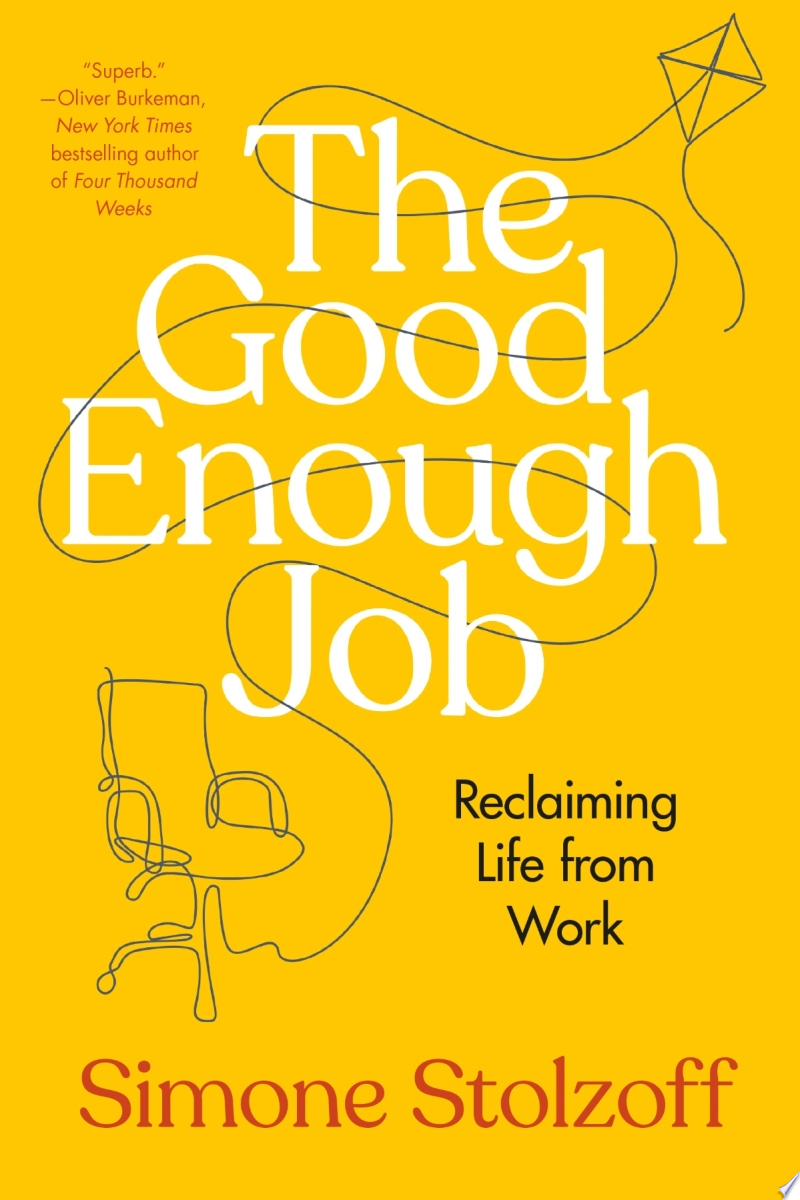

"Superb."—Oliver Burkeman

A challenge to the tyranny of work and a call to reclaim our lives from its clutches.

From the moment we ask children what they want to “be” when they grow up, we exalt the dream job as if it were life’s ultimate objective. Many entangle their identities with their jobs, with predictable damage to happiness, wellbeing, and even professional success.

In The Good Enough Job, journalist Simone Stolzoff traces how work has come to dominate Americans’ lives—and why we find it so difficult to let go. Based on groundbreaking reporting and interviews with Michelin star chefs, Wall Street bankers, overwhelmed teachers and other workers across the American economy, Stolzoff exposes what we lose when we expect work to be more than a job. Rather than treat work as a calling or a dream, he asks what it would take to reframe work as a part of life rather than the entirety of our lives. What does it mean for a job to be good enough?

Through provocative critique and deep reporting, Stolzoff punctures the myths that keep us chained to our jobs. By exposing the lies we--and our employers--tell about the value of our labor, The Good Enough Job makes the urgent case for reclaiming our lives in a world centered around work.