纪录片

南京 (2007) 豆瓣

Nanking

8.7 (66 个评分)

导演:

比尔·古登泰格

/

丹·斯图曼

演员:

雨果·阿姆斯特朗

/

赵家玲

…

其它标题:

Nanking

/

被遗忘的1937

…

1937年12月,日本军队侵占南京,肆意屠杀手无寸铁的中国平民,在大屠杀中有20万以上乃至30万中国平民和战俘被日军杀害,数以万计的妇女被强暴凌辱。影片采访了南京大屠杀期间,在南京的外国传教士、医生、记者,幸存的中国人,以及参加大屠杀的日本士兵,收集了珍贵的信件、日记、照片、影像资料,真实再现了1937年日本军队侵占南京期间犯下的种种暴行,客观地告诉世界:历史不容隐瞒和更改,南京大屠杀真实存在。

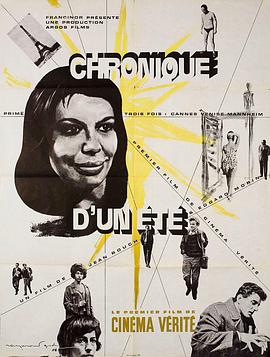

夏日纪事 (1961) TMDB 豆瓣 IMDb 维基数据

Chronique d'un été (Paris 1960)

7.8 (56 个评分)

导演:

让·鲁什

/

埃德加·莫兰

演员:

玛索琳娜·罗尔丹·伊文思

/

Marilù Parolini

其它标题:

Chronique d'un été (Paris 1960)

/

Chronicle of a Summer

…

1960年的夏天,社会学家埃德加·莫兰和让·鲁什对巴黎年轻人的日常生活进行调查,了解他们对幸福的理解。这部论述电影连续几个月跟踪调查的进行,也记录了主人公们的变化。调查中被采访的人最后在影片第一次放映的时候聚集在一起观看进行讨论,有人的赞同,有的人驳斥。两位导演通过这部真实电影,经历了既极具挑战又充满乐趣的体验。

"In the summer of 1960, Jean Rouch and Edgar Morin investigated the everyday life of people living in Paris. ""Are you happy? How do you live?"" These are some of questions they asked young people on the street in an attempt to understand their idea of happiness.

From manual labourers, students, to a couple of office workers, the different protagonists reveal themselves in conversation, unconcerned about the presence of the camera. With no script, and no professional actors, this film sets out to frame the limits of cinematographic truth."

1961 戛纳国际电影节 国际影评人奖

"In the summer of 1960, Jean Rouch and Edgar Morin investigated the everyday life of people living in Paris. ""Are you happy? How do you live?"" These are some of questions they asked young people on the street in an attempt to understand their idea of happiness.

From manual labourers, students, to a couple of office workers, the different protagonists reveal themselves in conversation, unconcerned about the presence of the camera. With no script, and no professional actors, this film sets out to frame the limits of cinematographic truth."

1961 戛纳国际电影节 国际影评人奖

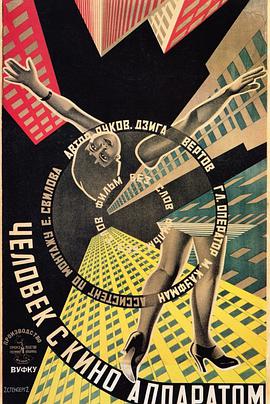

持摄影机的人 (1929) IMDb 豆瓣 TMDB Min reol 维基数据

Человек с Киноаппаратом

9.2 (195 个评分)

导演:

吉加·维尔托夫

演员:

Mikhail Kaufman

其它标题:

Человек с Киноаппаратом

/

Man with a Movie Camera

…

本片是苏联纪录片导演,“电影眼”理论的创始人吉加•维尔托夫(Dziga Vertov)的代表作。电影主要拍摄于乌克兰的敖德萨市,摄像师是维尔托夫的哥哥米凯尔•卡夫曼(Mikhail Kaufman)。影片主要分观众入席、城市黎明、人民的工作与休息、体育运动和艺术实践几部分,通过刻画人民生活的方方面面来呈现苏维埃新社会中的一个理想城市。摄影师米凯尔•卡夫曼在拍摄的同时也出现在电影画面中,首创了“自我暴露”的电影形式。在这部具有里程碑性突破意义的纪录片中,维尔托夫首次使用了二次曝光、快进、慢动作、画面定格、跳跃剪辑、画面分割等前卫剪辑手法,并采用了仰角、特写、推拉镜头等新颖的拍摄手法,并制作了一段定格动画。

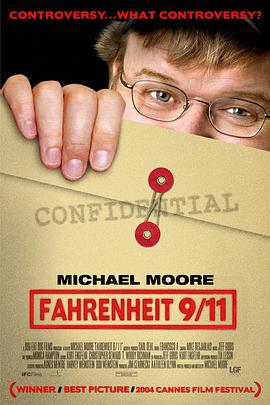

华氏9/11 (2004) TMDB IMDb 维基数据 Min reol Eggplant.place 豆瓣

Fahrenheit 9/11

7.8 (126 个评分)

导演:

迈克尔·摩尔

演员:

本·阿弗莱克

/

斯蒂夫·旺达

…

其它标题:

Fahrenheit 9/11

/

华氏九一一

…

一部记述伊拉克战争前后美国情势的纪录片。美国因何成为恐怖分子的袭击目标?为何乐于卷入战争?乔治布什的政策与9•11事件的爆发有何联系?而他和本•拉登之间关系怎样演变至宿敌?片中用真实的历史场景,从某个侧面提供了一种解读方式。

除了关注美国国内,镜头也对准了伊拉克战场。厌倦了战争的美国士兵、被耻笑的伊拉克俘虏、饱受战乱之苦的当地人民,人人都在这场战争遭受着不同的痛苦和煎熬。美军家中的善良母亲,准备去前线服役的热血青年,都对布什的政策、对伊拉克战争,开始沉重的思考。

除了关注美国国内,镜头也对准了伊拉克战场。厌倦了战争的美国士兵、被耻笑的伊拉克俘虏、饱受战乱之苦的当地人民,人人都在这场战争遭受着不同的痛苦和煎熬。美军家中的善良母亲,准备去前线服役的热血青年,都对布什的政策、对伊拉克战争,开始沉重的思考。

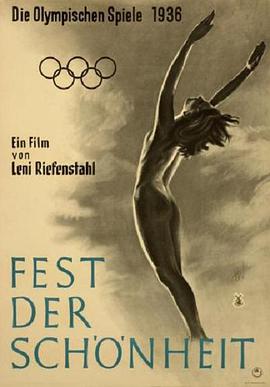

奥林匹亚2:美的祭典 (1938) 豆瓣 TMDB IMDb 维基数据

Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit

9.0 (18 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

杰克·贝雷斯福德

/

拉尔夫·拜尔热尼

…

其它标题:

Olympia 2. Teil - Fest der Schönheit

/

奥林匹亚2:美的节日

…

这是一部以1936年在德国首都柏林举办的第11届国际奥林匹克运动会为内容的大型纪录片。影片集中记录了若干项重点赛事的决赛,特别是打破世界或奥运会记录,与德国运动员夺冠摘金的项目。

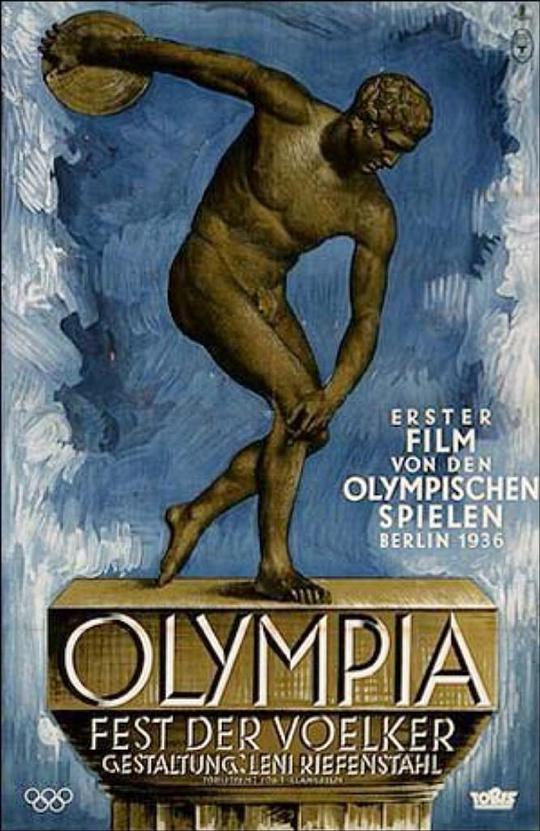

奥林匹亚1:民族的节日 (1938) 维基数据 IMDb 豆瓣 TMDB

Olympia 1. Teil - Fest der Völker

8.9 (39 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

大卫·奥尔布里顿

/

杰克·贝雷斯福德

…

其它标题:

Olympia 1. Teil - Fest der Völker

/

奥林匹亚1:民族的祭典

…

这部关于1936年柏林奥运会的纪录片是第一部纪录夏季奥运会的电影。有如英雄史诗般气势恢弘,堪称影片史上的经典之作。至今仍有争议的德国女导演莱妮·瑞芬斯塔尔在拍摄本片时得到希特勒的全力支持,动用了大量的人力与物力,可以说空前绝后。影片通过镜头向观众展示了运动之美,竞争的刺激以及理想主义的巅峰。同时试图以歌颂年轻男性躯体之美以及运动的威力来宣扬纳粹精神,被认为是一部纳粹唯美主义的登峰造极之作,从此永远打上了历史的烙印。本片分上下两部,由《国家的节日》和《美的节日》构成。

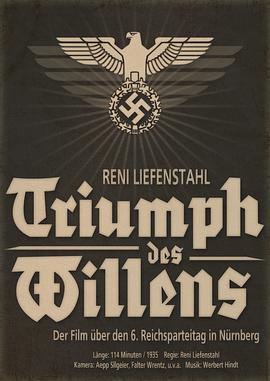

意志的胜利 (1935) IMDb 豆瓣 TMDB 维基数据

Triumph des Willens

8.0 (152 个评分)

导演:

莱妮·里芬施塔尔

演员:

Adolf Hitler

/

马克斯·阿曼

…

其它标题:

Triumph des Willens

/

Triumph of the Will

…

1934年,德国著名女导演莱尼•里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)受邀拍摄了《意志的胜利》。影片由纳粹构思,第三帝国出资赞助,记录了纳粹巅峰时期的会议、集会和游行盛况。为配合拍摄,帝国提供无限制的经费,一百多人的摄制组,无数的聚光灯,十六名一流摄影师、三十台 摄影机、二十二辆配备司机的汽车和身着制服的机动警官,这庞大且豪华的摄制队伍加上里芬斯塔尔天才的创造力和美学理念,为影史奉上了一部最为完美也最受争议的杰作。

《意志的胜利》被称为“最具权威性的宣传电影”,它荣获1935年威尼斯电影节和巴黎电影节最佳纪录片奖。

《意志的胜利》被称为“最具权威性的宣传电影”,它荣获1935年威尼斯电影节和巴黎电影节最佳纪录片奖。

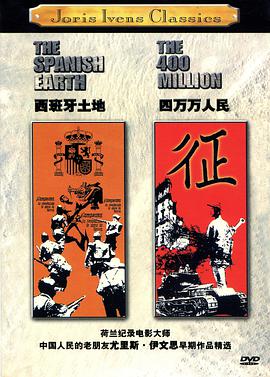

四万万人民 (1939) 豆瓣 IMDb

The 400 Million

8.0 (24 个评分)

导演:

尤里斯·伊文思

演员:

弗雷德里克·马奇

/

莫里斯·卡诺夫斯基

…

其它标题:

The 400 Million

/

四亿人民

简介:

在世界电影史上,尤里斯·伊文思被称为纪录电影的先驱,与美国的罗伯特·弗拉哈迪、英国的约翰·格里尔逊和苏联的吉加·维尔托夫并称为四大纪录电影之父,与其他三位不同的是,伊文思的创作生涯最长,在长达60余年的创作生涯中拍摄了60余部影片,一部寻找失落青春的诗意纪录《塞纳河》曾使他获得1957年的戛纳金棕榈大奖。

中国的抗战不仅掀起了中国电影人的创作热情,也吸引了国外电影大师的镜头。上世纪30年代末,多位国外记录片导演来华摄制影片,他们中最杰出的代表就是尤里斯·伊文思。伊文思1938年在中国拍摄的《四万万人民》不仅是他电影生涯的代表作,也是他与中国维持50年的情谊的开端。从抗战开始,在不同的年代,他用自己的镜头纪录下了不同的中国。

外国人来华拍纪录片的历史,最早大约可以追溯到电影诞生的那几年。1896年,卢米艾尔兄弟派出了数百名摄影师奔赴世界各地拍片,其中一些摄影师就曾来华拍片。此后,美国人、意大利人、苏联人、瑞典人都曾经把镜头对准过中国,但多是风光片及风土人情、文物考古、民居民俗的纪录,直到战争的悄然到来。1935年,在燕京大学任教的美国记者埃德加·斯诺用一台十六毫米手摇摄影机拍下了“一二·九”学生运动的场面,今天已成为珍贵的历史资料。

1938年,尤里斯·伊文思来了,这个“飞翔的荷兰人”飞到了中国,与他同行的还有我最崇拜的战地摄影师罗伯特·卡帕。在1936年,两个勇敢的人在西班牙内战爆发之际,把摄影机和照相机的镜头对准了这片燃烧的土地,伊文思拍摄了广受赞誉的纪录片《西班牙土地》,而卡帕也因拍摄《共和军之死》的照片一举成名。 “纪录”拥有了出生入死的刚毅血性。从此,“什么地方燃烧,就去什么地方拍摄”被奉为摄影师的职责。西班牙内战是西方前线,而中国战场则被称为是反法西斯斗争的东方前线,从西方前线远涉到东方前线,伊文思和卡帕在中国拍摄的珍贵图像仿佛西班牙影像的回音。

1938年4月初,在抵达中国不久,二人便拍摄了“台儿庄战役”,那是值得庆贺的第一场正面击溃日军的胜利,伊文思和卡帕要求上前线拍摄,最终未能拍到决战的场面,因为他们是外国人,没人敢为他们的生命承担风险,但他们还是抓住机会在台儿庄附近的小树林中拍摄了这场战斗。伊文思回忆说:“我不是一个作家,我通过画面能够更好地表达自己,我一定要表达死亡对我意味着什么,不仅仅是拍几个尸体,而是拍摄整个一段,死亡牵连到的往往是许多人。我触到了中国,中国也触到了我,我拍了战争,拍了一个在战争中瓦解,又在战火中形成的国家,我看到了勇敢!”

纪录这场战争的《四万万人民》成为了关于中国抗日战争的真实写照,并且起到了声援中国人民的抗日战争的积极作用,这些影像成为后来中国抗战影片的重要素材。而卡帕生平最有力度的照片,就是他拍摄的遭日军空袭后的劫难场面。

正如卡帕那句永远的名言:“如果你照片拍得不够好,因为你离得不够近”。1954年,卡帕在越南战场触雷身亡,如一个不参与杀戮的斗牛士般身着光彩耀目的斗牛士装束轰然倒下,而伊文思继续潜行在战火中。

伊文思的冒险不是赌徒的博彩,也不是亡命徒般的轻生,而是为激情所贯注,为信仰所战斗的勇气。在中国抗日战场上,在越南抗美的丛林中,在古巴剿匪的追击中,甚至在70岁高龄,依然在战火中拍摄。这个“飞翔的荷兰人”被祖国放逐,却四次来中国,他称中国是收养他的“第二故乡”,他爱这里的人民。

红色电影的开端——延安电影团

伊文思在临走之前,秘密地把一台埃摩摄影机交给了一位左翼影人吴印咸,这位吴印咸后来被称为共和国摄影艺术的拓荒者。1938年秋,吴印咸和袁牧之两人带着这台摄影机和从香港购得的全套电影器材到达延安,在八路军总政治部下成立了“延安电影团”。

最初电影团只有6个人,有电影工作经验的仅有3个。1938年10月1日,电影团开拍了自己的第一部作品,记录片《延安与八路军》。1940年袁牧之将完成的影片底片带到苏联,没想到正好苏德战争爆发,没能在苏联印出拷贝送回国内放映。进入40年代后,电影团拍摄了多部新闻短片,在根据地露天放映。

在世界电影史上,尤里斯·伊文思被称为纪录电影的先驱,与美国的罗伯特·弗拉哈迪、英国的约翰·格里尔逊和苏联的吉加·维尔托夫并称为四大纪录电影之父,与其他三位不同的是,伊文思的创作生涯最长,在长达60余年的创作生涯中拍摄了60余部影片,一部寻找失落青春的诗意纪录《塞纳河》曾使他获得1957年的戛纳金棕榈大奖。

中国的抗战不仅掀起了中国电影人的创作热情,也吸引了国外电影大师的镜头。上世纪30年代末,多位国外记录片导演来华摄制影片,他们中最杰出的代表就是尤里斯·伊文思。伊文思1938年在中国拍摄的《四万万人民》不仅是他电影生涯的代表作,也是他与中国维持50年的情谊的开端。从抗战开始,在不同的年代,他用自己的镜头纪录下了不同的中国。

外国人来华拍纪录片的历史,最早大约可以追溯到电影诞生的那几年。1896年,卢米艾尔兄弟派出了数百名摄影师奔赴世界各地拍片,其中一些摄影师就曾来华拍片。此后,美国人、意大利人、苏联人、瑞典人都曾经把镜头对准过中国,但多是风光片及风土人情、文物考古、民居民俗的纪录,直到战争的悄然到来。1935年,在燕京大学任教的美国记者埃德加·斯诺用一台十六毫米手摇摄影机拍下了“一二·九”学生运动的场面,今天已成为珍贵的历史资料。

1938年,尤里斯·伊文思来了,这个“飞翔的荷兰人”飞到了中国,与他同行的还有我最崇拜的战地摄影师罗伯特·卡帕。在1936年,两个勇敢的人在西班牙内战爆发之际,把摄影机和照相机的镜头对准了这片燃烧的土地,伊文思拍摄了广受赞誉的纪录片《西班牙土地》,而卡帕也因拍摄《共和军之死》的照片一举成名。 “纪录”拥有了出生入死的刚毅血性。从此,“什么地方燃烧,就去什么地方拍摄”被奉为摄影师的职责。西班牙内战是西方前线,而中国战场则被称为是反法西斯斗争的东方前线,从西方前线远涉到东方前线,伊文思和卡帕在中国拍摄的珍贵图像仿佛西班牙影像的回音。

1938年4月初,在抵达中国不久,二人便拍摄了“台儿庄战役”,那是值得庆贺的第一场正面击溃日军的胜利,伊文思和卡帕要求上前线拍摄,最终未能拍到决战的场面,因为他们是外国人,没人敢为他们的生命承担风险,但他们还是抓住机会在台儿庄附近的小树林中拍摄了这场战斗。伊文思回忆说:“我不是一个作家,我通过画面能够更好地表达自己,我一定要表达死亡对我意味着什么,不仅仅是拍几个尸体,而是拍摄整个一段,死亡牵连到的往往是许多人。我触到了中国,中国也触到了我,我拍了战争,拍了一个在战争中瓦解,又在战火中形成的国家,我看到了勇敢!”

纪录这场战争的《四万万人民》成为了关于中国抗日战争的真实写照,并且起到了声援中国人民的抗日战争的积极作用,这些影像成为后来中国抗战影片的重要素材。而卡帕生平最有力度的照片,就是他拍摄的遭日军空袭后的劫难场面。

正如卡帕那句永远的名言:“如果你照片拍得不够好,因为你离得不够近”。1954年,卡帕在越南战场触雷身亡,如一个不参与杀戮的斗牛士般身着光彩耀目的斗牛士装束轰然倒下,而伊文思继续潜行在战火中。

伊文思的冒险不是赌徒的博彩,也不是亡命徒般的轻生,而是为激情所贯注,为信仰所战斗的勇气。在中国抗日战场上,在越南抗美的丛林中,在古巴剿匪的追击中,甚至在70岁高龄,依然在战火中拍摄。这个“飞翔的荷兰人”被祖国放逐,却四次来中国,他称中国是收养他的“第二故乡”,他爱这里的人民。

红色电影的开端——延安电影团

伊文思在临走之前,秘密地把一台埃摩摄影机交给了一位左翼影人吴印咸,这位吴印咸后来被称为共和国摄影艺术的拓荒者。1938年秋,吴印咸和袁牧之两人带着这台摄影机和从香港购得的全套电影器材到达延安,在八路军总政治部下成立了“延安电影团”。

最初电影团只有6个人,有电影工作经验的仅有3个。1938年10月1日,电影团开拍了自己的第一部作品,记录片《延安与八路军》。1940年袁牧之将完成的影片底片带到苏联,没想到正好苏德战争爆发,没能在苏联印出拷贝送回国内放映。进入40年代后,电影团拍摄了多部新闻短片,在根据地露天放映。

北京的风很大 (1999) IMDb 豆瓣 TMDB

北京的风很大

7.3 (80 个评分)

导演:

雎安奇

其它标题:

There's a Strong Wind in Beijing

/

北京的風很大

一个手持话筒、身边跟着摄影师的、时入画时出画的胖小子在四处正在大拆的北京街头,截住形形色色的路人(拣破烂的流浪汉、推婴儿车的老人、羞涩的外地民工、一脸严肃的武警战士、匆忙的上班族、带着中国姑娘的老外、前卫的都市新新人类,等等),突兀地将话筒伸过去,问“你觉得北京的风大吗?”对这个简单的问题,路人的反应迥异:不置可否、“大”或“不大”、反问他们是干嘛的、骂他们是神经病、似话痨搬瞎扯上半天,等等。

期间,胖小子会因人改变问话的内容,如是一对男女,是“你们幸福吗?”如是正在吃饭的,是“我可以和你们一道吃吗?”如是警察,是“警察叔叔,我捡到一分钱。”等等。而后来,镜头对准了一对孩子患了白血病的外地夫妻。

期间,胖小子会因人改变问话的内容,如是一对男女,是“你们幸福吗?”如是正在吃饭的,是“我可以和你们一道吃吗?”如是警察,是“警察叔叔,我捡到一分钱。”等等。而后来,镜头对准了一对孩子患了白血病的外地夫妻。

Beyond the Clouds (2000) 豆瓣

导演:

李·菲利普斯

亚特兰蒂斯 (1991) 豆瓣

Atlantis

8.4 (5 个评分)

导演:

吕克·贝松

其它标题:

Atlantis

/

亚特兰提斯

剧情梗概:

此片无演员,只有旁白,这部影片将带领影迷进入美丽的海底世界,配上美妙的音乐,以音画来表现不同的生活面貌与心灵层面。我们将可看到海底在日出与日落之间的神奇变化与景观,吕克·贝松设定了几个主题来描绘"海底的一天",主题包括有"内心"、"旋律"、"悸动"、"灵魂"、"黑暗"、"心灵"、"温柔"、"爱"最后是"恨"。全片在海底拍摄,动物是片中唯一的演员。海蓝色是此片的主色调。配上赛拉的玄妙乐音,吕克·贝松将更完整地呈现大海所孕函的丰富色彩……

说明:

此片是1991年威尼斯影展的开幕大片。亚特兰提斯是传说中一片被淹没的神秘陆地,位于大西洋底下。吕克·贝松想要证实海底下的世界,也有一个核我们社会一样的组织。或许也可以说"亚特兰提斯"是"碧海蓝天"衍伸出来的副命题。此片是吕克·贝松摒弃传统拍摄手法的作品,一部纯视觉享受的电影,没有传统剧本,没有人类对话,只有音画紧密结合,完全依赖吕克·贝松与配乐师艾瑞克赛拉共同研议脚本。吕克·贝松以动物间的求爱,群斗,追逐等场面来丰富剧情,拍片足迹遍及世界各地海域,包括有苏格兰,澳大利亚,大洋洲,哥伦比亚,佛罗里达,巴拿马群岛等海域,甚至北极极地海域的冰雪景观或多方战端的红海海域。吕克·贝松认为这是他最后一部讨论有关海洋的影片。这也是一部充满环保意识的影片,全片只有悠游大海的鱼,毫无人影,是吕克·贝松又一次冒险之大不讳之作。

此片无演员,只有旁白,这部影片将带领影迷进入美丽的海底世界,配上美妙的音乐,以音画来表现不同的生活面貌与心灵层面。我们将可看到海底在日出与日落之间的神奇变化与景观,吕克·贝松设定了几个主题来描绘"海底的一天",主题包括有"内心"、"旋律"、"悸动"、"灵魂"、"黑暗"、"心灵"、"温柔"、"爱"最后是"恨"。全片在海底拍摄,动物是片中唯一的演员。海蓝色是此片的主色调。配上赛拉的玄妙乐音,吕克·贝松将更完整地呈现大海所孕函的丰富色彩……

说明:

此片是1991年威尼斯影展的开幕大片。亚特兰提斯是传说中一片被淹没的神秘陆地,位于大西洋底下。吕克·贝松想要证实海底下的世界,也有一个核我们社会一样的组织。或许也可以说"亚特兰提斯"是"碧海蓝天"衍伸出来的副命题。此片是吕克·贝松摒弃传统拍摄手法的作品,一部纯视觉享受的电影,没有传统剧本,没有人类对话,只有音画紧密结合,完全依赖吕克·贝松与配乐师艾瑞克赛拉共同研议脚本。吕克·贝松以动物间的求爱,群斗,追逐等场面来丰富剧情,拍片足迹遍及世界各地海域,包括有苏格兰,澳大利亚,大洋洲,哥伦比亚,佛罗里达,巴拿马群岛等海域,甚至北极极地海域的冰雪景观或多方战端的红海海域。吕克·贝松认为这是他最后一部讨论有关海洋的影片。这也是一部充满环保意识的影片,全片只有悠游大海的鱼,毫无人影,是吕克·贝松又一次冒险之大不讳之作。

战舰波将金号 (1925) TMDB Min reol IMDb 豆瓣 维基数据

Броненосец Потёмкин

8.7 (258 个评分)

导演:

谢尔盖·爱森斯坦

演员:

亚历山大·安东诺夫

/

弗拉迪米尔·巴斯基

…

其它标题:

Броненосец Потёмкин

/

波特金号战舰(港)

…

影片发生在1905年,一艘名为波将金号的战舰上,原本这是一艘沙皇海军的骄傲,可是因为连续数月的伙食太差,导致了一场哗变。沙皇海军波将金号战舰上,水兵的生活环境非常差,受着非人的待遇。一连数月,水兵的伙食很差,供应的牛肉甚至长满了蛆,引起了战舰上水兵们的极度不满。部分水兵策动起义,却受到了军官的镇压。指挥官下令枪杀叛乱者,但是由于起义之火在众人心中燃烧。行刑队拒绝开枪,起义者们拿起武器将军官丢入大海。波将金号被起义者们夺取,并驶入敖德萨石阶进行补给。敖德萨的群众对水兵们的遭遇非常同情,义愤填膺,纷纷声援起义的水兵。而群众的声援却遭致沙皇军队的镇压,一场血腥的屠杀就此展开……

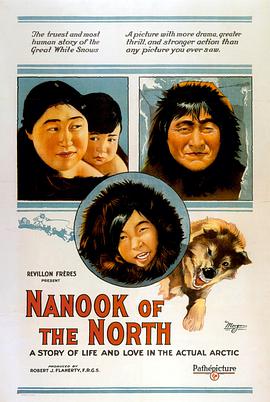

北方的纳努克 (1922) 豆瓣 Eggplant.place IMDb TMDB 维基数据

Nanook of the North

8.0 (108 个评分)

导演:

罗伯特·弗拉哈迪

演员:

Nanook(Allakariallak)

/

Nyla

…

其它标题:

북극의 나누크

/

極北の怪異

…

本片是享有“纪录片之父”声誉的美国纪录片导演罗伯特•弗拉哈迪的第一部纪录片电影,记录了加拿大魁北克省北极圈内哈德逊湾的伊努朱亚克附近因纽特人首领纳努克一家人从1920年8月到1921年8月期间的日常生活,包括与白人交易、捉鱼、捕猎海象海豹、灶火烹饪,以及建筑冰屋的场景,开创了人类学社会影像记录的起点。弗拉哈迪在本片中的摆拍和场景重现曾引起广泛争议,比如隐瞒纳努克平时用猎枪狩猎的事实,刻意表现因纽特人的传统鱼叉狩猎法;又比如为了拍摄冰屋内纳努克一家清早起身的场景,去掉一半冰屋采光等。 本片是历史上第一部全长纪录片,于1989年被美国国会图书馆选入“国家电影记录册”。

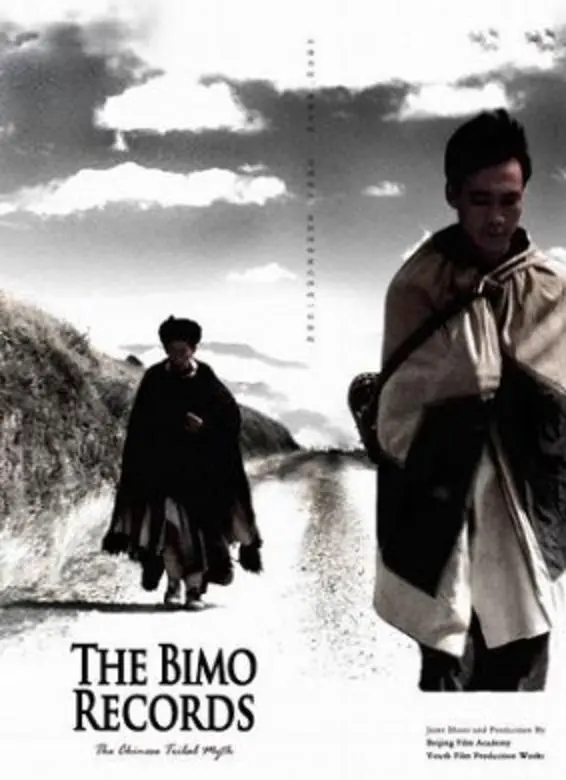

毕摩纪 (2006) 豆瓣

导演:

杨蕊

其它标题:

The Bimo Records

在中国四川大凉山,生活着依然沿袭古老传统的彝族人,他们的大祭司叫毕摩。千百年来,毕摩靠念诵各种经文、做法事,来沟通彝族人与天地鬼神的相应。本片呈现了三位毕摩的现世生活状态——咒人毕摩,他家世代以咒人、咒鬼而闻名,是凶性法事的主持者,只要他念动咒语,就会有人伤病或死去……

如今,政府禁止做此类法事,咒人毕摩悲哀地失去了他的职业;招魂毕摩,是人所尊敬的善性法事的毕摩,他为人治病,招魂祈福,但他内心却积有痛苦的往事……

为了生出儿子,把毕摩的衣钵传承下去,他先后娶了四位妻子,当招魂毕摩在六十四岁得到儿子时,他的前三位妻子已遭抛弃,先后悲伤地死去;村官毕摩,在彝族的各色毕摩里,他是少有的还担任着共产党干部角色的,在人间、神界,他都拥有着权力,由于他自负地依恃着自己的权势,在村长选举中擅自做主,违反了选举法而被政府免职。时代在变化,古老的传统,毕摩的故事却在继续着……

如今,政府禁止做此类法事,咒人毕摩悲哀地失去了他的职业;招魂毕摩,是人所尊敬的善性法事的毕摩,他为人治病,招魂祈福,但他内心却积有痛苦的往事……

为了生出儿子,把毕摩的衣钵传承下去,他先后娶了四位妻子,当招魂毕摩在六十四岁得到儿子时,他的前三位妻子已遭抛弃,先后悲伤地死去;村官毕摩,在彝族的各色毕摩里,他是少有的还担任着共产党干部角色的,在人间、神界,他都拥有着权力,由于他自负地依恃着自己的权势,在村长选举中擅自做主,违反了选举法而被政府免职。时代在变化,古老的传统,毕摩的故事却在继续着……