音乐

乐迷闲话 豆瓣

作者:

辛丰年

译者:

有2011年2印本

山东画报出版社

2005

- 10

《乐迷闲话(修订版)》是辛丰年先生的第一本音乐随笔著作,一九八七年一月由北京生活•读书•新知三联书店出版,一九九五年九月重印。台北宏观文化事业股份有限公司曾将它更名为《乐迷乐话》,于一九九六年三月刊行繁体竖排版本。这次我社重刊《乐迷闲话(修订版)》,特邀作者对全书做了较大规模的增订,重要的增补内容逾七十处近万字,较之初版更为翔实和完备。

这本小书反映了槛外人的随意性。但是虽似游谈,并非无根。多年来,不满足于就曲听曲,还有所知,因为有所知颇有助于倾听。于是对各种资料多方涉猎,日积月累,细大不捐,搜罗了一大堆,我不想自秘,就写成此书,与同好共享。

这本小书反映了槛外人的随意性。但是虽似游谈,并非无根。多年来,不满足于就曲听曲,还有所知,因为有所知颇有助于倾听。于是对各种资料多方涉猎,日积月累,细大不捐,搜罗了一大堆,我不想自秘,就写成此书,与同好共享。

企鹅激光唱片指南 豆瓣

作者:

伊万・马奇等

商务印书馆

1999

- 6

在这本享誉全球的权威大书里,我们将走进一个精彩、奇异的音乐大世界;这也将是一个无限的音乐欣享之旅。今日的音乐录音制品足以使爱乐者倾倒、入谜和兴奋不已,明日的灿烂无疑将企足可待;音乐这门艺术博大精深,涉及面深而且广不论有财力或没财力、有闲功 夫还是没闲工夫的爱乐者都希望有一份“必读曲目”和“可读曲目”以备查考,而《企鹅激光唱片指南》正好能满足这种需要。 爱德华・格林菲尔德、 罗伯特・莱顿、伊万・马奇 的新版《企鹅激光唱片指南》将向我们唱片收藏者提供一分最佳音乐CD的综合评价,它同以往的音乐评介书书籍有所不同,不是单纯地介绍作曲家及其作品,而是着重介绍演绎者(包括指挥、演奏员、独奏家以及独唱、合唱者)及其演绎过程。《企鹅激光唱片指南》在分析乐曲、评论乐手、诠释其优劣之余,还对音响效果给予适度的关注,这种新的欣赏方式带来的艺术享受或感官刺激所产生的快感也是旧日的爱乐者所无以企及的。

The Cambridge Companion to the Orchestra 豆瓣

作者:

Colin Lawson

Cambridge University Press

2003

- 6

This guide to the orchestra and orchestral life is unique in its breadth of coverage. It combinesorchestral history and repertory with a practical bias offering critical thought about the past, present and future of the orchestra. Including topics such as the art of orchestration, scorereading, conducting, international orchestras, recording, as well as consideration of what it means to be an orchestral musician, an educator, or an informed listener, it will be of interest to a wideranging readership of music historians and professional or amateur performers.

西方音乐家的上海梦工部局乐队传奇 豆瓣

作者:

榎本泰子

译者:

赵怡

上海辞书出版社

2009

《西方音乐家的上海梦:工部局乐队传奇》主要内容简介:近代以前,城市的发展一直比较缓慢。随着18世纪欧洲产业革命的兴起,城市化进程加快。1800年全世界城市人口占总人口的比例为3%。1900年上升为13.6%。2007年5月23日,世界城市化率首次超过50%,也就是说,世界城市人口从此超过了农村人口。

哥德尔、艾舍尔、巴赫 豆瓣 Goodreads 谷歌图书 博客來

Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

9.4 (86 个评分)

作者:

[美国] 侯世达

译者:

严勇

/

刘皓明

…

商务印书馆

1996

- 4

集异璧-GEB,是数学家哥德尔、版画家艾舍尔、音乐家巴赫三个名字的前缀。《哥德尔、艾舍尔、巴赫书:集异璧之大成》是在英语世界中有极高评价的科普著作,曾获得普利策非小说奖。它通过对哥德尔的数理逻辑,艾舍尔的版画和巴赫的音乐三者的综合阐述,引人入胜地介绍了数理逻辑 学、可计算理 论、人工智能学、语言学、遗传学、音乐、绘画的理论等方面,构思精巧、含义深刻、视野广阔、富于哲学韵味。

中译本前后费时十余年,译者都是数学和哲学的专家,还得到原作者的直接参与,译文严谨通达,特别是在原作者的帮助下,把西方的文化典故和说法,尽可能转换为中国文化的典故和说法,使这部译本甚至可看作是一部新的创作,也是中外翻译史上的一个创举。

中译本前后费时十余年,译者都是数学和哲学的专家,还得到原作者的直接参与,译文严谨通达,特别是在原作者的帮助下,把西方的文化典故和说法,尽可能转换为中国文化的典故和说法,使这部译本甚至可看作是一部新的创作,也是中外翻译史上的一个创举。

修补裂痕 豆瓣

作者:

伊凡·休伊特

译者:

孙红杰

/

杨燕迪 校

华东师范大学出版社

2006

- 6

本书是对古典音乐走完20世纪旅程后的历史反思。作者伊凡·休伊特[Ivan Hewett]敏感地意识到,在音乐呈现出前所未有的多元格局,以及电子工业和互联网技术已迫使音乐接受方式发生巨大转型的当下,音乐文化的面貌已不再是丰富多彩,而是扑朔迷离——我们已进入了“新新音乐”时代,艺术已没有“雅、俗”之分和“是、非”之别,我们时时刻刻被形形色色的“音乐”所包围,却不幸地已丧失了评判其优劣的意识和准绳,甚至连体验音乐的激情也在日益麻木。音乐,是否还持续具有可供标榜的价值?如果有,它是什么;又该如何评判?这正是本书的核心论题之一。 休伊特对此采取明朗的肯定态度,认为:音乐是一种饱含价值的话语体系,具有与人性类似的“升华性”或“超越性”,因此不能对之采取漠不关心的随意态度和回避价值评判的中庸眼神[参见第一章];引领我们通向音乐价值的可靠向导不是别的,正是古典音乐以及与它一脉相承的现代精神。在休伊特看来,古典音乐和现代音乐并非通常所谓的“敌对关系”,而是解决同一问题的两种方案,即,当曾经统一的音乐领域迫于社会变革而四分五裂时,如何“修补裂痕”以使其复归统一。音乐领域过去曾掺杂着宇宙数学、经院哲学和社会功能,既不独立、更不统一,古典音乐是这第一道“裂痕” 的催生物,它“弥合裂痕”的办法是在不脱离传统和社会现实的情况下发展形式规范,从而孕育普适性的公众音乐话语;但随后由于其内部的扩张[如和声的发展、文学的渗入]和外部的融合[与流行音乐和世界音乐等“他者” ],艺术音乐重又走向了分裂,于是诞生了新音乐。现代主义者前赴后继所苦心探索的,也正是能够弥合裂痕、以使音乐领域复归统一的最佳方案[这同古典音乐相像]。而由于这些方案均有缺陷[或是脱离传统,或是脱离社会,或是缺乏形式价值,详见第六章“本真性”]且各自独立、相互轻蔑,故终未如愿,由此出现了第一段描述的种种“病态”。正是在这种境遇下,休伊特真挚地呼唤古典音乐的“超越”理想,并主张这种音乐精神应成为我们认识当今音乐文化的最佳向导。 不过作者坦言,时下乃是流行音乐派系纷呈、世界音乐异军突起、古典理想正位处边缘并日渐消融之际,把古典音乐视为价值准绳无异于冒险挑衅之举,但作者通过对各种音乐样式所主张的“本真性”[即某种音乐样式借以标示其不可替代性的品质]、以及这种“本真性”在各样式的代表性曲目中的实现状况进行分析和评介,最终说明了“古典”准绳的合理性。

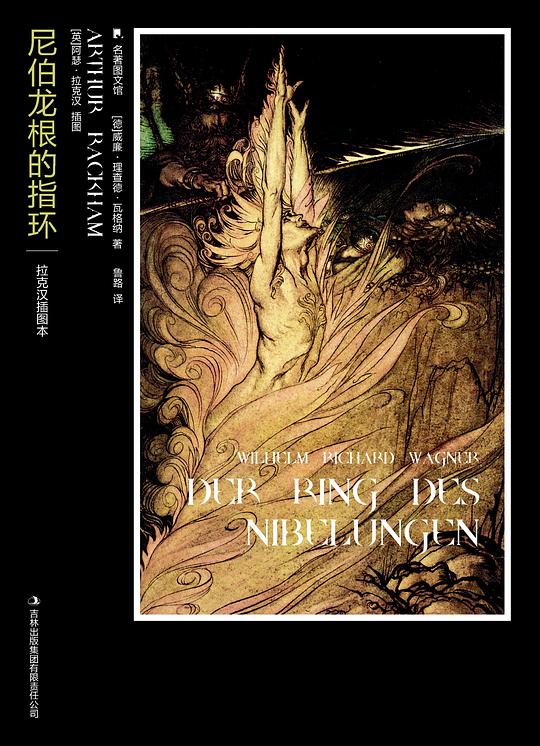

尼伯龙根的指环 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

[德] 威廉•理查德•瓦格纳

译者:

鲁路

吉林出版集团有限责任公司

2010

- 10

《尼伯龙根的指环》讲述的是莱茵河底的众仙女守卫着一块魔金,用这块魔金铸成指环戴上后就能统治世界,但此人必须抛弃爱情。尼伯龙根侏儒阿尔贝里希盗得魔金铸成指环,成了世界之王。众神之主沃坦建造供诸神栖居的瓦尔哈拉宫的计划给故事带来了波澜。之后,英雄齐格蒙德赢得了指环,但他却遭到了背叛引来杀身之祸。齐格蒙德的情人、沃坦的女儿女武神布仑希尔德把这指环带回了莱茵河。最终,众神们的栖居之地瓦尔哈拉宫付之一炬。

《尼伯龙根的指环》是德国音乐家瓦格纳作曲及编剧的一部大型乐剧,整个於1848年开始创作,至1874年完成,历时共26年。创作灵感来自北欧神话内的故事及人物,特别是冰岛家族传说(Icelanders' sagas,冰岛历史英雄故事散文)。《尼伯龙根的指环》由四部歌剧组成,亦被瓦格纳称为“舞台节庆典三日剧及前夕”。同名影片根据德国民间诗史《尼白龙根之歌》和北欧《沃尔松格传说》改编。讲述的是一个年轻铁匠齐格弗里德的故事。

《尼伯龙根的指环》是德国音乐家瓦格纳作曲及编剧的一部大型乐剧,整个於1848年开始创作,至1874年完成,历时共26年。创作灵感来自北欧神话内的故事及人物,特别是冰岛家族传说(Icelanders' sagas,冰岛历史英雄故事散文)。《尼伯龙根的指环》由四部歌剧组成,亦被瓦格纳称为“舞台节庆典三日剧及前夕”。同名影片根据德国民间诗史《尼白龙根之歌》和北欧《沃尔松格传说》改编。讲述的是一个年轻铁匠齐格弗里德的故事。

罗斯特罗波维奇夫妇访谈录 豆瓣

作者:

(法)萨米埃尔

译者:

陈佳

/

曾伟

2010

- 4

本书以全篇对话的方式,记录了罗斯特罗波维奇夫妇与法国音乐家、记者及评论家萨米埃尔的谈话,从他们夫妇二人1955年相识4天之后结婚开始讲起,一直谈到巴赫、贝多芬、以及众多的俄罗斯艺术大师,并且谈到了当时特定的政治环境以及他们对于祖国的热爱。法国《费加罗报》推荐说:“此书充分展示了作为一个普通人的艺术家的成长,通篇的对话内容深刻而感人,让读者看到了艺术家们如何参与生活,献身艺术”。

音乐逸事 豆瓣

作者:

(英)诺曼·莱布雷希特(Norman Lebrecht)

译者:

盛韵

生活·读书·新知三联书店

2007

本书为爱乐者而作,充满了乐趣与启迪,堪称趣闻轶事的盛宴,同时揭示了伟大的作曲家和演奏家最人化的一面。

这里有大胃王(亨德尔吃三人份的晚餐),有尴尬场景(勃拉姆斯在李斯特演奏时睡着了),有咄咄怪事(布鲁克纳的狗儿被训练成能够对瓦格纳的音乐嚎叫),也有爱的奉献(一位仰慕者不惜为普契尼宽衣解带)。这里也有值得记忆的片断,比如斯特拉文斯基告诉普鲁斯特自己如何厌恶贝多芬,柴可夫斯基的第一通迷糊电话,德沃夏克对于鸽子的奇特迷恋,威尔第绞尽脑汁把“女人善变”的旋律变成最高机密。

这里还有绝妙的日常琐事(贝多芬喜欢喝十个生蛋做的“面包汤”),古怪的策略(威尔第觉得街头的管风琴整日演奏他的歌剧中的咏叹调十分恼人,便租下了所有的管风琴锁在房间里),音乐家的慷慨大度(海顿称莫扎特“是我认识的最伟大的作曲家,不管是通过本人还是名字”),以及冷嘲热讽(有人问托马斯?比彻姆爵士:“您听过施托克豪森的音乐吗?”“没有,”他回答,“但我可能踩过一些。”)

这些逸事来自于成百上千的书籍、文章、未刊发的手稿(附录中提供了材料的来源),保存了原有的叙述方式,为那些音乐厅中广为人知的形象增加了新鲜的光彩。不论是对音乐厅常客、唱片买家、歌剧迷、八卦爱好者还是一般爱乐者,不论你的目的是浏览、细读、研究或娱乐,阅读本书都是一种绝妙的享受。

这里有大胃王(亨德尔吃三人份的晚餐),有尴尬场景(勃拉姆斯在李斯特演奏时睡着了),有咄咄怪事(布鲁克纳的狗儿被训练成能够对瓦格纳的音乐嚎叫),也有爱的奉献(一位仰慕者不惜为普契尼宽衣解带)。这里也有值得记忆的片断,比如斯特拉文斯基告诉普鲁斯特自己如何厌恶贝多芬,柴可夫斯基的第一通迷糊电话,德沃夏克对于鸽子的奇特迷恋,威尔第绞尽脑汁把“女人善变”的旋律变成最高机密。

这里还有绝妙的日常琐事(贝多芬喜欢喝十个生蛋做的“面包汤”),古怪的策略(威尔第觉得街头的管风琴整日演奏他的歌剧中的咏叹调十分恼人,便租下了所有的管风琴锁在房间里),音乐家的慷慨大度(海顿称莫扎特“是我认识的最伟大的作曲家,不管是通过本人还是名字”),以及冷嘲热讽(有人问托马斯?比彻姆爵士:“您听过施托克豪森的音乐吗?”“没有,”他回答,“但我可能踩过一些。”)

这些逸事来自于成百上千的书籍、文章、未刊发的手稿(附录中提供了材料的来源),保存了原有的叙述方式,为那些音乐厅中广为人知的形象增加了新鲜的光彩。不论是对音乐厅常客、唱片买家、歌剧迷、八卦爱好者还是一般爱乐者,不论你的目的是浏览、细读、研究或娱乐,阅读本书都是一种绝妙的享受。

论贝多芬交响曲的演出 豆瓣

作者:

费·魏因迦特纳

译者:

陈洪

人民音乐出版社

1984

- 2

贝多芬于1770年12月16日出生在德国小城波恩。他的父亲是宫廷男高音歌手,但有酗酒的恶习。从4岁起,贝多芬就受到父亲严格的音乐训练,他整天被关在屋子里练琴。贝多芬很早就学会了演奏钢琴、管风琴、小提琴、中提琴和长笛,13岁就当上了宫廷剧场首席小提琴师和教师、助理管风琴师。

由于家境贫困,贝多芬小小年纪便承担起家庭重担,因而没能受到很好的教育。他是靠在剧院里接触意大利、法国和德国的充满社会生活题材的喜歌剧以及欧洲各国文豪的作品,自学成长起来的。他17岁时,母亲去世了,年轻的贝多芬作为一家之主,同生活顽强地作斗争。

1789年,法国大革命爆发,革命影响到德国,正在波恩大学作旁听生的贝多芬也沉浸在革命的激情之中。法国大革命对贝多芬产生了决定性的影响,他信仰共和制,热爱“自由、平等、博爱”,推崇人民、斗争、胜利,他把这种信念当作自己的奋斗目标,至死不变。

由于家境贫困,贝多芬小小年纪便承担起家庭重担,因而没能受到很好的教育。他是靠在剧院里接触意大利、法国和德国的充满社会生活题材的喜歌剧以及欧洲各国文豪的作品,自学成长起来的。他17岁时,母亲去世了,年轻的贝多芬作为一家之主,同生活顽强地作斗争。

1789年,法国大革命爆发,革命影响到德国,正在波恩大学作旁听生的贝多芬也沉浸在革命的激情之中。法国大革命对贝多芬产生了决定性的影响,他信仰共和制,热爱“自由、平等、博爱”,推崇人民、斗争、胜利,他把这种信念当作自己的奋斗目标,至死不变。

弗朗茨·舒伯特及其时代 豆瓣

作者:

柯巴尔德

2003

- 1

《弗朗茨•舒伯特及其时代》强调了舒伯特产生的时代背景,凸现他所处的那个时代-彼德麦耶尔-的社会环境和风貌;打破传记的写法,分别讲述了舒伯特生平与创作的各个侧面。