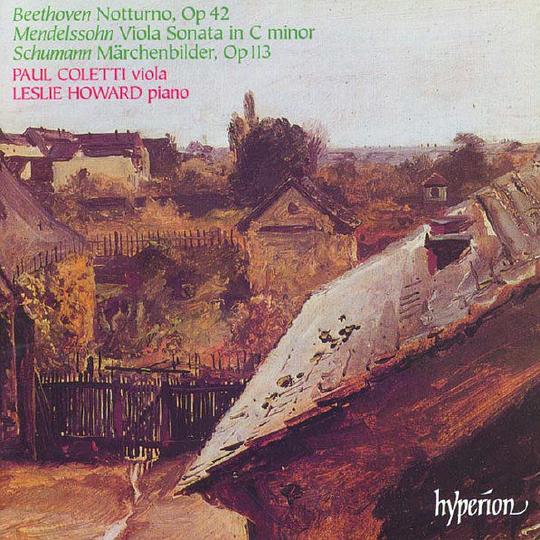

The Op. 42 Notturno for viola and piano is an arrangement of the 1796-97 Serenade in D, Op. 8, which was scored for violin, viola and cello. But it was not the composer who reduced it to piano and viola here. F. X. Kleinheinz did the arrangement and presented it to Beethoven, who corrected it and approved it for publication in 1804. In the same year Kleinheinz also fashioned an arrangement of Beethoven's Op. 25 Serenade for flute (or violin) and piano, with the composer once more making emendations he deemed necessary for publication, at which time he assigned the opus number 41. There were other instances where Beethoven allowed another hand to transcribe his music: the Op. 104 String Quintet (1817) was an arrangement (now attributed to Kaufmann) of the Op. 1 Trio, No. 3, and the Op. 64 Sonata for Cello and Piano was an arrangement by an unknown party of the Op. 3 String Trio. And there are more such instances.

--------------------------------------

Felix Mendelssohn composed three violin sonatas (two of which have only in the last 50 years been re-discovered and published) and, as he moved toward and into his thirties, a pair of cello sonatas. Three-quarters of the members of a standard string quartet are thus satisfied; and the other quarter will quickly tell you that Mendelssohn also, in fact, satisfied, or at least tried to satisfy, them -- for in 1824 he composed something most remarkable for the time: a Sonata for viola and piano in C minor.

Mendelssohn's Viola Sonata is not actually unique for its day -- other composers had applied, were applying, and would apply the instrument to the genre. But still there certainly aren't many Classical or early-Romantic viola sonatas. The sonata is by date early Mendelssohn; Mendelssohn was 15 when he signed his name to the piece on February 14, 1824 (he was in fact just a week and a half past his 15th birthday). There is, however, nothing juvenile about the music it contains, and if in his adulthood he wrote superior music, that is a comment not regarding the Viola Sonata's shortcomings, but rather Mendelssohn's own outstanding -- if not always fully used -- gifts.

The composer was himself a keen violinist and violist in his youth (it is well-known that he played one of the viola parts in an early performance of his Octet in E flat), and he clearly understands all of the difficulties that come hand-in-hand with composing for viola. He is sure to keep the piano writing transparent and lean so that the viola and its musically unwieldy register can shine through at any moment.

There are three movements. 1. Adagio -- Allegro, in the usual sonata-allegro form; 2. Menuetto (Allegro molto), with a slightly slower, chorale-like trio section; and 3. Andante con Variazioni, in which the violist occasionally drops out so that the pianist might let loose a bit and draw some thicker, more opaque sounds from the instrument.

-----------------------------------

Robert Schumann's little-known Märchenbilder (Fairytale Pictures) for viola and piano (alternately for violin and piano, by the composer's own indication) were composed during March of 1851, during his brief and relatively unhappy tenure as conductor at Düsseldorf. Chronologically, these four fantasy pieces occupy the space between the two sonatas for violin and piano, though they can hardly be said to inhabit the same emotionally conflicted world. Instead, they draw the listener into that same glistening world of fantasy and childlike imagination that, many years earlier, drew from him some of the most beloved piano music in the repertory. However, twenty years of further experience and the first signs of approaching madness grant to these seemingly simple portraits an almost desperate sense of escapism lacking in the earlier piano works.

The first of the four Märchenbilder, marked Nicht schnell (Not fast), features a somber melody in D minor that recurs throughout the piece in a variety of guises. Lebhaft (spirited), which follows, is a kind of truncated rondo that contrasts its main, exuberant, theme with two much gentler digressions, while pitting the violin and piano against one another in friendly competition. Rasch (swift or brisk), a vehement moto perpetuo, follows. A secondary motive, announced by the piano in the fifth bar of the piece, is of rhythmic interest and considerable importance. The final piece of the group is set in the traditionally happy key of D major, but is nevertheless marked Langsam, mit melancholischem Ausdruck (Slowly, with melancholy expression). Its sonorous texture seems to presage the Adagio of Johannes Brahms' D minor violin sonata.