社会学

我在现场 豆瓣

7.2 (49 个评分)

作者:

潘绥铭

/

黄盈盈

山西人民出版社

2017

- 9

《我在现场:性社会学田野调查笔记》

(中国“红灯区”实地调查笔记,深刻展现“性工作者”群体真实的生存状况)

时间跨度十余载的性社会学田野调查笔记,记录其中的曲折经历,也记录刻骨铭心的感悟与反思。他们从田野归来,跨过社会鸿沟而来,带我们与边缘群体近距离相见,进而相知。

内容提要:

本书是兼顾故事性与方法论的社会学著作。作者系中国人民大学性社会学研究所所长黄盈盈、荣誉所长潘绥铭,及该所部分毕业生。他们采用“主体建构”的研究视角和“参与观察”的研究方法,深入“小姐”“同志”“截瘫者”等社会边缘群体,讲述与之互动的种种经历,呈现出边缘群体的生存状况和真实情感。

同时对社会学调查方法做出深刻反思,通过实践指出,田野调查的真正价值不仅在于调查到了什么,还在于社会学家自己获得了怎样的人生感悟,以及为打破社会隔阂有过哪些作为。无论从哪方面来看,这都是一本升华生命的书。

(中国“红灯区”实地调查笔记,深刻展现“性工作者”群体真实的生存状况)

时间跨度十余载的性社会学田野调查笔记,记录其中的曲折经历,也记录刻骨铭心的感悟与反思。他们从田野归来,跨过社会鸿沟而来,带我们与边缘群体近距离相见,进而相知。

内容提要:

本书是兼顾故事性与方法论的社会学著作。作者系中国人民大学性社会学研究所所长黄盈盈、荣誉所长潘绥铭,及该所部分毕业生。他们采用“主体建构”的研究视角和“参与观察”的研究方法,深入“小姐”“同志”“截瘫者”等社会边缘群体,讲述与之互动的种种经历,呈现出边缘群体的生存状况和真实情感。

同时对社会学调查方法做出深刻反思,通过实践指出,田野调查的真正价值不仅在于调查到了什么,还在于社会学家自己获得了怎样的人生感悟,以及为打破社会隔阂有过哪些作为。无论从哪方面来看,这都是一本升华生命的书。

泰利的街角 豆瓣

Tally's Corner: A Study of Negro Streetcorner Men

作者:

艾略特·列堡

译者:

李文茂

/

邹小艳

重庆大学出版社

2010

- 1

《泰利的街角:一项街角黑人的研究》内容简介:社会与人文科学领域的图书,销量超出一百万册的屈指可数,此书即为其中一种。自1987年间世以来,《泰利的街角:一项街角黑人的研究》一直广为众多关注城市贫民遭遇的学者、教师、学生,以及社会大众所阅读,并对几代政策制定者、社会活动家、咖啡馆哲学家们的思想影响深远。藉此书,很多人了解到美国都市中经济上被边缘化的黑人的困窘境地。有的人甚至在他们还从未听说过(或听说过但已忘记)作者名或书名时,已听说过此书中讲述的故事。

正是因为《泰利的街角:一项街角黑人的研究》的经典性及其在研究方法上的规范性,我们也将此书作为质性研究的一个经典范例展示给大家。

正是因为《泰利的街角:一项街角黑人的研究》的经典性及其在研究方法上的规范性,我们也将此书作为质性研究的一个经典范例展示给大家。

街道与城镇的形成(修订版) 豆瓣

作者:

[美] 迈克尔·索斯沃斯

/

[美] 伊兰·本 - 约瑟夫

江苏凤凰科学技术出版社

2018

- 2

尽管本书聚焦于美国的街道经验,但是这些涉及街道规划和设计的内容在全球范围内适用,尤其适用于正在发展与修建新街道的地方。今天,中国的许多新城镇是依照已经过时的或者缺乏因地制宜观念的西方模式设计与建造出来的。

我们在此强调本书中的以下几点:

·街道是为城市生活而搭建的公共框架,它们远不只是仅供车辆穿梭的交通通道,而是必须能够适应不同的使用者——行人、骑行者、出租车、公交车以及更多的使用者。尽管汽车主导着街道的设计,但这种主导必须权衡并臣服于其他共同享用街道的使用者的需求。

·在新城市的发展中存在的一个主要挑战,是创造出适应行人和骑行者共同需求的街道网络,用以维系居住区的宜居性。

·街道设计标准必须对自然与历史环境、社会生活与文化具备灵活性和灵敏的反应。尽管统一的街道设计标准对塑造城市具有强大的力量,但未能切合一个场所及其文化的标准,则能导致巨大的破坏。

·规划师和城市设计师们能够通过研究老城镇的传统街道式样学到很多东西。传统街道可以根据当前的需求进行保留和改造,它们能为新的街道设计方法激发灵感。街道建设的目标是创造出功能完备、适宜居住的街道,而且要使得这些街道关联所处的自然与历史背景,支持所处社区的社交生活,并且对使用者而言它们既舒适又安全。

我们在此强调本书中的以下几点:

·街道是为城市生活而搭建的公共框架,它们远不只是仅供车辆穿梭的交通通道,而是必须能够适应不同的使用者——行人、骑行者、出租车、公交车以及更多的使用者。尽管汽车主导着街道的设计,但这种主导必须权衡并臣服于其他共同享用街道的使用者的需求。

·在新城市的发展中存在的一个主要挑战,是创造出适应行人和骑行者共同需求的街道网络,用以维系居住区的宜居性。

·街道设计标准必须对自然与历史环境、社会生活与文化具备灵活性和灵敏的反应。尽管统一的街道设计标准对塑造城市具有强大的力量,但未能切合一个场所及其文化的标准,则能导致巨大的破坏。

·规划师和城市设计师们能够通过研究老城镇的传统街道式样学到很多东西。传统街道可以根据当前的需求进行保留和改造,它们能为新的街道设计方法激发灵感。街道建设的目标是创造出功能完备、适宜居住的街道,而且要使得这些街道关联所处的自然与历史背景,支持所处社区的社交生活,并且对使用者而言它们既舒适又安全。

社會運動的年代 豆瓣

作者:

何明修

/

林秀幸 主編

群學出版有限公司

2011

- 2

台灣社會自解嚴後,民主化的腳步加速社會運動的普及,在主流媒體看不到的地方,社會運動的力量已無聲無息浮現在各個角落,越來越多的群體採用這種語言,這種深植於人心中,相當多元化的意見表達方式,一旦在社會運動的年代忽略了這股集體力量所帶來的種種挑戰,就無法清楚理解台灣社會變遷的過程。

《社會運動的年代》是一本傳承學界二十年來研究成果,並開展新局的重要著作。本書邀集十三位社會學、人類學、政治學、法律學者,就四大社會運動研究議題:組織與策略、法律與人權、日常生活,以及學界研究成果,就其關注的領域分工寫作,共同探索台灣晚近二十年來的社會運動歷程,引領讀者更全面性地理解台灣的運動社會。

《社會運動的年代》是一本傳承學界二十年來研究成果,並開展新局的重要著作。本書邀集十三位社會學、人類學、政治學、法律學者,就四大社會運動研究議題:組織與策略、法律與人權、日常生活,以及學界研究成果,就其關注的領域分工寫作,共同探索台灣晚近二十年來的社會運動歷程,引領讀者更全面性地理解台灣的運動社會。

宗教生活的基本形式 豆瓣

Les formes élementaires de la vie religieuse

10.0 (9 个评分)

作者:

[法国] 埃米尔·涂尔干

译者:

渠东

/

汲喆

上海人民出版社

2006

- 8

爱弥尔·涂尔干是与马克思和韦伯齐名的社会学三大奠基人之一,为19世纪末20世纪初人文和社会科学领域不可多得的集大成者之一。本书援用了大量人类学材料,从图腾制度出发讨论了宗教生活之构成的基本原理及命题,堪称涂尔干所有作品中最精湛的作品,也是最能代表其社会思想取向的文献。此外,本书还反映了涂尔干晚年思想的主要转向,即用社会决定论来构建道德个体主义的理论企图,其中的若干章节被认为知识社会学研究的范本。

货币哲学 豆瓣

Philosophie des Geldes

作者:

西美尔

译者:

陈戎女

/

耿开君

…

华夏

2007

- 7

倘若貨幣經濟帶來的不安全感和不忠感——與具體財產的情況針鋒相對——不得不造成十足的現代情緒的惡果:即人們滿心期望占有某件東西得到滿足,一瞬間馬上又有了超出這件東西的欲望,即生命的內核與意義總是從人們手中滑落,那麽這就證實了人們有一個深切的渴望,要給予事物一種新的意義,一種更加深刻的意義,一種事物本身的價值。

現代,尤其看起來是在最近的階段,浸透著焦慮、期望和沒有消除的渴望的感覺,好像最重要的、終極性的事情要來了,那就是生活和事物的真正意義與中心點。這當然是手段劇增在感覺上帶來的結果,我們復雜的生活技術迫使我們在手段之上建築手段,直至手段應該服務的真正目標不斷地退到意識的地平線上,並最終沉入地平線下。在這個過程中,影響最大的因素就是金錢。

現代,尤其看起來是在最近的階段,浸透著焦慮、期望和沒有消除的渴望的感覺,好像最重要的、終極性的事情要來了,那就是生活和事物的真正意義與中心點。這當然是手段劇增在感覺上帶來的結果,我們復雜的生活技術迫使我們在手段之上建築手段,直至手段應該服務的真正目標不斷地退到意識的地平線上,並最終沉入地平線下。在這個過程中,影響最大的因素就是金錢。

影視香港 豆瓣

作者:

馬傑偉

/

曾仲堅

香港中文大學亞太研究所

2010

- 11

過去五十年,香港影視媒介中,大陸人的形象變化多端。早年是親切愚笨的「大鄉里」以及庸俗市儈的「阿燦」,暴戾透頂的「省港旗兵」則是負面形象的極端。回歸前,大陸人角色變成無傷大雅的「表姐」與「表叔」,甚至是醒目可親的「好姨」;回歸後,新聞中常出現奧運明星與航天英雄,電影就算有內地南來的罪犯和妓女,形象也較為正面及人性化。

本書旨在探討過去五十年間影視媒介中的香港身份認同問題。全書分三部份。第一部份分析二十世紀六十至八十年代初香港身份的形成過程。第二部份分析八十至九十年代過渡期內香港身份的種種奇特現象。第三部份分析回歸後港人重尋國族身份,同時為本土身份重新定位的狀況。

本書旨在探討過去五十年間影視媒介中的香港身份認同問題。全書分三部份。第一部份分析二十世紀六十至八十年代初香港身份的形成過程。第二部份分析八十至九十年代過渡期內香港身份的種種奇特現象。第三部份分析回歸後港人重尋國族身份,同時為本土身份重新定位的狀況。

開拓通識:知識份子的香港路 豆瓣

作者:

陳智傑 編著

著名公共知識份子龍應台曾說:「人本是散落的珠子,隨地亂滾,文化就是那根柔弱又強韌的細絲,將珠子串起來成為社會。」一個城市的身份建構,與「文化工程師」— 亦即公共知識份子的論述,可說密不可分。

透過與十位從事學術研究、寫作、媒體評論、公共事務、民間組織及社會運動人士的訪談,本書希望與讀者一起進入他們的思路、透過他們的眼睛、從不同的時空和角度去梳理香港社會的發展脈絡,從而好好地反思「香港」這身份從何而來、現處何方、將往何處。

透過與十位從事學術研究、寫作、媒體評論、公共事務、民間組織及社會運動人士的訪談,本書希望與讀者一起進入他們的思路、透過他們的眼睛、從不同的時空和角度去梳理香港社會的發展脈絡,從而好好地反思「香港」這身份從何而來、現處何方、將往何處。

重寫我城的歷史故事 豆瓣 谷歌图书

作者:

許寶強編

牛津大學出版社

2010

如果個人不能沒有屬於自己的故事,那麼一個失去歷史故事的城市,又剩下甚麼?香港並不缺乏關於自己的歷史故事,由「由漁港到金融中心」的經濟童話、到「七十二家房客式的和諧社區」,直到現在的「自由主義社會」,每個年代其實皆有耳熟能詳的社會故事。然而,在舊故事日漸失去魅力的時代,新的香港故事應該如何訴說?

許寶強主編的《重寫我城的歷史故事》,收錄了十五位不同年齡及學科背景的作者分析近期香港不同社會現象及核心價值的精彩文章,當中包括:高鐵事件、城市保育、「港孩」現象、最低工資問題等等。多位學者透過精闢論述,帶領讀者多角度探討香港不同層面的社會文化議題,希望能從中勾劃出香港歷史被忽視了的輪廓,為重寫港人故事舖下些磚石。

許寶強主編的《重寫我城的歷史故事》,收錄了十五位不同年齡及學科背景的作者分析近期香港不同社會現象及核心價值的精彩文章,當中包括:高鐵事件、城市保育、「港孩」現象、最低工資問題等等。多位學者透過精闢論述,帶領讀者多角度探討香港不同層面的社會文化議題,希望能從中勾劃出香港歷史被忽視了的輪廓,為重寫港人故事舖下些磚石。

香港: 本土與左右(思想26) 豆瓣 谷歌图书

作者:

思想編委會編著

聯經

2014

- 10

本期的專題是「香港:本土與左右」,共收錄6篇文章。這幾年,香港興起了本土意識的話題,也出現了不少訴諸本土意識和香港人族群身分的新興社會運動。身分政治占據了香港的文化及政治舞台。香港人的身分政治在「回歸」前後引起永不休止的爭論,根源來自1997香港的主權治權移交中共的過程中,「香港人」一直都缺席,香港前途談判中,中、英雙方也無意讓任何有「香港人代表」身分的人參與談判,可以說沒有代表香港整體的民意。

本期的訪談對象吳思先生,長期思索中國的政治轉型課題,提出「用特赦換憲政和民主」的思路,主張中國共產黨應啟動、主導政治體制改革,並主動轉型為憲政制度下的社會民主黨。

致讀者

最近香港爆發的公民街頭運動,一如今年三月在台灣發生的太陽花學運,所涉及的問題需要從跨越了運動本身的宏觀視野來掌握。運動之所以出現,當然有明確具體的當下原因。不過在這兩個運動的背後,似乎均有幾個共同的歷史趨勢在發生作用,為運動提供了豐沛的動力與特定的方向。這包括了一、中國崛起對於周邊社會所造成的衝擊日形強大,迫使港台社會必須從維護自主性的角度思考與中國大陸的互動方式;二、這些社會內部的政治支配結構(代議體制與主流政黨)凍結在上一個階段的記憶中,無法反映社會的多元動態與新生的訴求,從而很難凝聚共同體的意志與決策;三、年輕世代業已形成新的價值觀,嚮往一種個人化而摻雜了美學情調與道德想像的自我感覺方式,對於嬰兒潮世代價值體系的運作方式感到壓抑與疏離。這三方面的問題都很複雜棘手,但既不可能迴避,也是這些社會中的宏觀思考者需要面對的問題。

今年年初開始規劃本期的「香港:本土與左右」專輯時,我們當然不可能預料後來事態會如何發展。不過不言而喻,香港正面臨一個其來有自的歷史時刻,需要歷史與結構性的分析與展望。「本土與左右」這個主題,呈現了幾位作者探討香港問題的共同焦點。本期的香港專輯並不是時事評析,而是從香港百餘年積累下來的身份認同問題著眼,回顧香港的歷史、社會、文化,以及族群、階級等多個面向之間的糾結。如今,學運之後的局面仍然混沌,香港的政治面貌還在蛻變之中,但香港的自我意識畢竟發生了重大的質變。值此之時,這個專輯對於理解當前香港的困局有其可觀的啟發。

在此或可預告,針對台灣的太陽花學運,本刊在未來一期也將推出專輯,邀請多位作者提出檢討與反思,相信讀者們會有興趣。

本期《思想》除了聚焦香港,還有文章分別梳理中越邊界的戰爭記憶、探討馬華文學中的身分認同問題、也介紹了馬來西亞華人政治思考的一些糾結之處。此外,秦暉先生對比分析「綠色」(環保)議題在中國與西方所處的政治脈絡之不同,問題意識獨特,見解犀利,對關心環境議題的讀者會很有啟發。

《炎黃春秋》是一份馳名海內外的重要刊物,其總編輯吳思先生則以《潛規則》一書,為中文創造了一個傳神而耐咀嚼的概念兼流行新詞。在陳宜中先生對吳思的訪談中,讀者可以認識到「潛規則」這個概念的來由、含意,以及它所涵蓋、說明的廣泛現象。吳思對中國政治轉型的看法也很獨特,並不贅詞於民主的應然,而是強調民主轉型的成本與利益,寄希望於既得利益者「算通利害關係」。這種想法不免會引起爭議,不過吳思先生對中國各層級的政治均積累了深厚的認識,思路踏實而又敢言直言,讀者可以取為參考。

本期的訪談對象吳思先生,長期思索中國的政治轉型課題,提出「用特赦換憲政和民主」的思路,主張中國共產黨應啟動、主導政治體制改革,並主動轉型為憲政制度下的社會民主黨。

致讀者

最近香港爆發的公民街頭運動,一如今年三月在台灣發生的太陽花學運,所涉及的問題需要從跨越了運動本身的宏觀視野來掌握。運動之所以出現,當然有明確具體的當下原因。不過在這兩個運動的背後,似乎均有幾個共同的歷史趨勢在發生作用,為運動提供了豐沛的動力與特定的方向。這包括了一、中國崛起對於周邊社會所造成的衝擊日形強大,迫使港台社會必須從維護自主性的角度思考與中國大陸的互動方式;二、這些社會內部的政治支配結構(代議體制與主流政黨)凍結在上一個階段的記憶中,無法反映社會的多元動態與新生的訴求,從而很難凝聚共同體的意志與決策;三、年輕世代業已形成新的價值觀,嚮往一種個人化而摻雜了美學情調與道德想像的自我感覺方式,對於嬰兒潮世代價值體系的運作方式感到壓抑與疏離。這三方面的問題都很複雜棘手,但既不可能迴避,也是這些社會中的宏觀思考者需要面對的問題。

今年年初開始規劃本期的「香港:本土與左右」專輯時,我們當然不可能預料後來事態會如何發展。不過不言而喻,香港正面臨一個其來有自的歷史時刻,需要歷史與結構性的分析與展望。「本土與左右」這個主題,呈現了幾位作者探討香港問題的共同焦點。本期的香港專輯並不是時事評析,而是從香港百餘年積累下來的身份認同問題著眼,回顧香港的歷史、社會、文化,以及族群、階級等多個面向之間的糾結。如今,學運之後的局面仍然混沌,香港的政治面貌還在蛻變之中,但香港的自我意識畢竟發生了重大的質變。值此之時,這個專輯對於理解當前香港的困局有其可觀的啟發。

在此或可預告,針對台灣的太陽花學運,本刊在未來一期也將推出專輯,邀請多位作者提出檢討與反思,相信讀者們會有興趣。

本期《思想》除了聚焦香港,還有文章分別梳理中越邊界的戰爭記憶、探討馬華文學中的身分認同問題、也介紹了馬來西亞華人政治思考的一些糾結之處。此外,秦暉先生對比分析「綠色」(環保)議題在中國與西方所處的政治脈絡之不同,問題意識獨特,見解犀利,對關心環境議題的讀者會很有啟發。

《炎黃春秋》是一份馳名海內外的重要刊物,其總編輯吳思先生則以《潛規則》一書,為中文創造了一個傳神而耐咀嚼的概念兼流行新詞。在陳宜中先生對吳思的訪談中,讀者可以認識到「潛規則」這個概念的來由、含意,以及它所涵蓋、說明的廣泛現象。吳思對中國政治轉型的看法也很獨特,並不贅詞於民主的應然,而是強調民主轉型的成本與利益,寄希望於既得利益者「算通利害關係」。這種想法不免會引起爭議,不過吳思先生對中國各層級的政治均積累了深厚的認識,思路踏實而又敢言直言,讀者可以取為參考。

地方 豆瓣

8.8 (5 个评分)

作者:

Tim Cresswell

译者:

王志弘

/

徐苔玲

群學出版有限公司

2006

什麼是地方?地方是人文地理學的一個基本概念,甚至可以說人文地理學就是地方的研究。但地方同時也是一個包裹於常識裡面的字眼,和日常生活息息相關。兩者的交纏使得這個名詞充滿了魅力。你搬進宿舍裡,貼上海報,在桌上放一些書,等等。然後,這個空間就變成了你的「地方」。北緯40.46度、西經 73.58度,對你可能沒什麼意義,但如果我們知道那指的是什麼「地方」,感受可能就大不相同。以「地方」來說,那是:美國911事件,紐約曼哈頓被炸掉的雙子星大樓的所在地。

本書使用新聞、流行文化和日常生活實例解釋抽象概念,追溯1950年代以來「地方」概念的發展,思考人與地方如何產生情感聯繫,我們如何認同、記憶、想像某個地方,又如何排斥某些元素進入「我們的」地方,並思索「地方特色」是否因為全球化的席捲而消失殆盡。

本書使用新聞、流行文化和日常生活實例解釋抽象概念,追溯1950年代以來「地方」概念的發展,思考人與地方如何產生情感聯繫,我們如何認同、記憶、想像某個地方,又如何排斥某些元素進入「我們的」地方,並思索「地方特色」是否因為全球化的席捲而消失殆盡。

功利教育批判 豆瓣

Not for profit: why democracy needs the humanities

作者:

玛莎·努斯鲍姆

译者:

肖聿

新华出版社

2017

- 5

本书英文版第一版于2010年(告别功利:人文教育忧思录),第二版于2016年,本书为第二版译本。

在这本书中,当代著名哲学家玛莎·努斯鲍姆从根本上批判了一种思想,即教育首先是为经济增长服务的工具。她指出,经济增长并不一定导致更好的生活质量;忽视和嘲讽艺术和人文学科,将使我们大家的生活质量以及我们民主制度的健康陷入危险。

作者指出,从教育的历史上说,人文学科曾经是教育 的中心内容,因为人文教育被认为是培养负责任的、有能力的公民的重要手段。但是,近年来,在世界很多国家,教育的目的走向了令人担忧的方向。急切地想推动经济发展,许多国家日益将培养学生的经济生产力作为主要目标,而不是培养他们的批判性思维能力,让他们成为有知识、有道德、负责任的公民。这种以获利的技能为中心的教育已经腐蚀了青年人质疑权威的勇气与能力,降低了他们对弱势群体、不同文化背景的人的同情心,削弱了他们处理复杂的全球性问题的能力。这些基本能力的缺失对社会和世界的健康发展是有害的。为改变这种状况,作者认为我们应该抵制将教育降格为赢利的工具。相反,我们应该将教育和人文紧密联系起来,让学生们成为对他们的国家和整个世界有责任心的公民。

在这本书中,当代著名哲学家玛莎·努斯鲍姆从根本上批判了一种思想,即教育首先是为经济增长服务的工具。她指出,经济增长并不一定导致更好的生活质量;忽视和嘲讽艺术和人文学科,将使我们大家的生活质量以及我们民主制度的健康陷入危险。

作者指出,从教育的历史上说,人文学科曾经是教育 的中心内容,因为人文教育被认为是培养负责任的、有能力的公民的重要手段。但是,近年来,在世界很多国家,教育的目的走向了令人担忧的方向。急切地想推动经济发展,许多国家日益将培养学生的经济生产力作为主要目标,而不是培养他们的批判性思维能力,让他们成为有知识、有道德、负责任的公民。这种以获利的技能为中心的教育已经腐蚀了青年人质疑权威的勇气与能力,降低了他们对弱势群体、不同文化背景的人的同情心,削弱了他们处理复杂的全球性问题的能力。这些基本能力的缺失对社会和世界的健康发展是有害的。为改变这种状况,作者认为我们应该抵制将教育降格为赢利的工具。相反,我们应该将教育和人文紧密联系起来,让学生们成为对他们的国家和整个世界有责任心的公民。

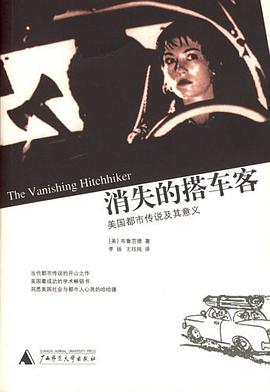

消失的搭车客 豆瓣

7.1 (9 个评分)

作者:

布鲁范德

译者:

李扬

/

王珏纯

广西师范大学出版社

2006

- 11

当代都市传说的开山之作,美国最成功的学术畅销书,洞悉美国社会与都市人心灵的哈哈镜!这是一本关于美国当代民间故事的著述。作者融会了有关最著名、最搞笑、最离奇、最惊险的美国都市传说的发现,并试图揭示这些当代民间叙事的诸多模式和可能包含的意义。本书可以给喜欢讲惊险、鬼怪、恐怖故事的嬉皮读者提供说不尽的故事素材,是最好的培养和刺激读者幽默感的教材。

这是一本关于美国当代民间故事——很多人都听说过这些故事,并把它们当作真人实事——的著述。 作者融会了有关最著名、最搞笑、最离奇、最惊险的美国都市传说的发现,并试图揭示这些当代民间叙事的诸多模式和可能包含的意义。诚如作者所指出,人们花时间讲述和聆听传说,不仅仅是因为其奇异有趣的情节,更深层的原因是它们真实地传达出创造者和传播者所处的语境以及由此产生的社会心理,并进而影响到我们的心理、知识和行为规范系统。

这是一本关于美国当代民间故事——很多人都听说过这些故事,并把它们当作真人实事——的著述。 作者融会了有关最著名、最搞笑、最离奇、最惊险的美国都市传说的发现,并试图揭示这些当代民间叙事的诸多模式和可能包含的意义。诚如作者所指出,人们花时间讲述和聆听传说,不仅仅是因为其奇异有趣的情节,更深层的原因是它们真实地传达出创造者和传播者所处的语境以及由此产生的社会心理,并进而影响到我们的心理、知识和行为规范系统。

Chinese Ghosts and ESP 豆瓣

作者:

Charles F. Emmons

Metuchen, N.J. : Scarecrow Press

1982

鬼魂: 中国民间神秘信仰

本书是作者在香港经过对3600多人次的采访、调查、观察的基础上写成的。内容涉及中国传统文化中的鬼魂、中西民间鬼魂信仰比较、心灵感应、算命等。

本书是作者在香港经过对3600多人次的采访、调查、观察的基础上写成的。内容涉及中国传统文化中的鬼魂、中西民间鬼魂信仰比较、心灵感应、算命等。