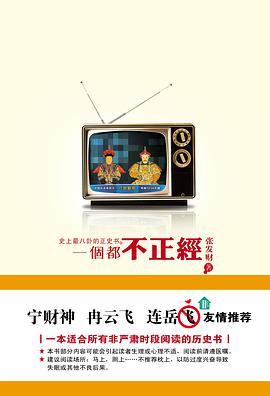

一个都不正经 豆瓣 Goodreads

6.3 (25 个评分)

作者:

张发财

广西师范大学出版社

2010

- 7

张学良有个情人是贝聿铭的继母,俩人在美国打得火热。赵四小姐生气,但对象不是张少爷反而是唐德刚!原因是这关系是唐先生帮忙联系上的。

蒋经国的情人章亚若的第一个老公是他表哥。她给表哥一封信就休了他,他看完信就自杀了。我想说的是——请相信文字的力量。

武昌起义跟孙中山黄兴没啥关系,跟同盟会更没关系。造反的主要骨干都是“共进会”和“文学社”的,会员和社员几乎都是黑社会。

洪秀全不知道圣诞节,太平天国也从来不过圣诞节。他创立了一些独有的节日,“爷降节”、“东王升天节”、“哥降节”。过节就放鞭炮,整得挺热闹。

洪秀全从吃到拉的器皿全是黄金的,李鸿章攻陷南京后惊呆了,说:“噢卖糕的,跟洪逆比,陛下算个哪根葱啊!”

民国22年一两银子和一块银元的汇率是0.715:1。郁达夫一部2万字的小说卖了1000块大洋合715两白银,换人民币大约是30万左右,在上海买了栋别野,就这样还在文章里哭穷。所以千万别信文人的鬼话。

……

本书是这些历史段子的合集,一部分来源于他的微博,一部分是他最新的创作。

全书分为:“搞、雷、囧、牛、衰、扯、邪、装”等等八个章节。

这本书有腰封,出版社不同意不加,腰封上写的是:

本书部分内容可能会引起读者生理或心理不适,阅读前请准医嘱

建议阅读场所:马上,厕上……不推荐枕上,以防过度兴奋导致失眠或影响夫妻生活

蒋经国的情人章亚若的第一个老公是他表哥。她给表哥一封信就休了他,他看完信就自杀了。我想说的是——请相信文字的力量。

武昌起义跟孙中山黄兴没啥关系,跟同盟会更没关系。造反的主要骨干都是“共进会”和“文学社”的,会员和社员几乎都是黑社会。

洪秀全不知道圣诞节,太平天国也从来不过圣诞节。他创立了一些独有的节日,“爷降节”、“东王升天节”、“哥降节”。过节就放鞭炮,整得挺热闹。

洪秀全从吃到拉的器皿全是黄金的,李鸿章攻陷南京后惊呆了,说:“噢卖糕的,跟洪逆比,陛下算个哪根葱啊!”

民国22年一两银子和一块银元的汇率是0.715:1。郁达夫一部2万字的小说卖了1000块大洋合715两白银,换人民币大约是30万左右,在上海买了栋别野,就这样还在文章里哭穷。所以千万别信文人的鬼话。

……

本书是这些历史段子的合集,一部分来源于他的微博,一部分是他最新的创作。

全书分为:“搞、雷、囧、牛、衰、扯、邪、装”等等八个章节。

这本书有腰封,出版社不同意不加,腰封上写的是:

本书部分内容可能会引起读者生理或心理不适,阅读前请准医嘱

建议阅读场所:马上,厕上……不推荐枕上,以防过度兴奋导致失眠或影响夫妻生活