中國

左手中国人右手日本人 豆瓣

作者:

余秋雨

/

柏杨

2009

- 1

中国和日本,这两个东方民族一直以来都是世界瞩目的焦点。在中国近现代史上,“民族性”这个话题曾引起了数次学术界及民间的激烈论战。在上世纪80年代,国家还将“民族性”作为 “七五”重点科研项目进行研究。

本书选材独特,从剖析民族性、劣根性、精神性的角度出发,精心选取中外大家的经典篇章,有些出自鲁迅、林语堂、钱钟书等大家之手,有些是李敖及柏杨等人狂傲尖锐又不失深刻之作,有些是现当代作家对民族社会的最新剖析和认识,还有早期来华的英美法等国传教士的观察记录,更有日本名家对日本民族的自我认识和反思。这些都是关于中国和日本民族性格最具有代表性的论述,百十年来,争鸣声赞同声不断,见仁见智,经久不衰。

随文还配以数百幅生动形象的老照片、漫画及日本浮世绘作品,读者不仅可以看到中日两国民族性的过去,更可以远瞻未来。

本书选材独特,从剖析民族性、劣根性、精神性的角度出发,精心选取中外大家的经典篇章,有些出自鲁迅、林语堂、钱钟书等大家之手,有些是李敖及柏杨等人狂傲尖锐又不失深刻之作,有些是现当代作家对民族社会的最新剖析和认识,还有早期来华的英美法等国传教士的观察记录,更有日本名家对日本民族的自我认识和反思。这些都是关于中国和日本民族性格最具有代表性的论述,百十年来,争鸣声赞同声不断,见仁见智,经久不衰。

随文还配以数百幅生动形象的老照片、漫画及日本浮世绘作品,读者不仅可以看到中日两国民族性的过去,更可以远瞻未来。

1949年 豆瓣

6.8 (5 个评分)

作者:

傅国涌

长江文艺出版社

2005

- 1

本书选取不同年龄、不同倾向并作出了不同选择而各有其重要影响的十四位著名知识分子,包括学者梁漱溟、胡适、宋云彬、夏承焘、浦江清,金融家陈光甫,科学家竺可桢,作家沈从文、胡风、包天笑,出版家张元济,报人徐铸成和诗人革命家柳亚子,作家兼文化工作领导人夏衍,通过他们在1949年的日记、书信、回忆等最能袒露心迹、折射历史的文字与口头资料,真实地记录了五十五年前那个大变动时代的脉搏,使许多生动的细节、曲折的过程和未曾披露的真相一一呈现在今天读者面前。十四位人物之后还有两篇专文,同样通过私人记录,分别再现了1949年一批知识分子名人应召北上和参加开国大典的情景。

经过作者辛勤搜罗、精心耙梳出来的这些带有非凡生命个体的体温的历史,让我们看到风卷残云的大潮和来之不易的胜利所带来的万千气象与人心所向,看到面临大变革大动荡所引发的欢乐与哀愁、憧憬与彷徨以及艰难的选择与深邃思虑……这是一部可读可信、可圈可点的鲜活之书,也是新世纪学人深入时间隧道,透视历史本来面貌的一次之旅。

经过作者辛勤搜罗、精心耙梳出来的这些带有非凡生命个体的体温的历史,让我们看到风卷残云的大潮和来之不易的胜利所带来的万千气象与人心所向,看到面临大变革大动荡所引发的欢乐与哀愁、憧憬与彷徨以及艰难的选择与深邃思虑……这是一部可读可信、可圈可点的鲜活之书,也是新世纪学人深入时间隧道,透视历史本来面貌的一次之旅。

中国大学的人文教育 豆瓣

作者:

甘阳,陈来,苏力 主编

生活·读书·新知三联书店

2006

- 8

中国在校的大学本科生已经超过两千万人,如何改善大学的本科教育是一个非常迫切的问题。首届中国文化论坛以“中国大学的人文教育”为题,着重讨论如何转变我国大学数十年来形成的传统本科教育模式,从以往那种只注重专业教育而缺乏通识教育的本科培养模式,转向“以通识教育为基础的专业发展”的本科教育模式。许多学者提出,本科教育和大学人文教育应该改变“概论、原理加通史”的模式,使之转变为研读古今中西原著经典的方式。为了改变时下我国大学不重视原著经典的现状,应精心设计中国大学人文教育最基本的必修课,以经典(包括人文经典和现代社会科学经典)阅读为中心,建设大学本科人文教育的主干课程,作为全校本科生必修的“共同核心课程”。这些意见和建议无疑有利于开阔探索中国大学人文教育的思路。

本书是首届中国文化论坛的实录,不仅收入了会议论文,而且保持了会议中的现场提问、回答和讨论,力求再现思辨严肃而气氛热烈的论坛现场。

本书是首届中国文化论坛的实录,不仅收入了会议论文,而且保持了会议中的现场提问、回答和讨论,力求再现思辨严肃而气氛热烈的论坛现场。

华夏边缘 豆瓣 Goodreads

8.7 (6 个评分)

作者:

王明珂

社会科学文献出版社

2006

- 4

本书运用“边缘研究”方法,对“华夏边缘”作了新的解读。作者认为,所谓“边缘研究”,就是“这种研究法将研究的重点由民族的内涵转移至民族的边缘”。并由此通过对“华夏生态边界的形成”、“华夏族群边缘的形成与扩张”、“华夏族群边缘的维持与变迁”等的论述,用以揭示在特定的资源竞争与分配环境中,华夏边缘如何形成与变迁,华夏如何借历史记忆与失忆来凝聚、扩张,以及华夏边缘人群如何借历史记忆与失忆来成为华夏或成为非华夏。

究竟什么是中国人?作为一位研究中国边疆民族史的台湾学者,作者引用大量历史、考古和人类学资料,从一个新的角度——族群边缘的形成与历史回忆——来解读华夏(中国人)的本质,说明在特定的资源竞争与分配环境中,华夏边缘如何形成与变迁,华夏如何藉历史记忆与失忆来凝聚、扩张,以及华夏边缘人群如何藉历史记忆与失忆来成为华夏或成为非华夏。

究竟什么是中国人?作为一位研究中国边疆民族史的台湾学者,作者引用大量历史、考古和人类学资料,从一个新的角度——族群边缘的形成与历史回忆——来解读华夏(中国人)的本质,说明在特定的资源竞争与分配环境中,华夏边缘如何形成与变迁,华夏如何藉历史记忆与失忆来凝聚、扩张,以及华夏边缘人群如何藉历史记忆与失忆来成为华夏或成为非华夏。

華夏邊緣 豆瓣

8.8 (12 个评分)

作者:

王明珂

允晨文化

1997

- 3

本書獲得行政院新聞局重要學術專門著作補助出版。

當統獨問題紛擾未息,當民族意識在人群中甦醒,民族認同成為政治上、思想上的新議題,身為「中華民族」的我們,是否曾想過,何以我們稱為「中國人」?華夏民族之形成所由何來?

究竟什麼是中國人?這問題不僅困擾許多研究中國的學者,也困擾許多居於中國認同邊緣的人;本書即嘗試解答此一問題。作者認為,由線性的歷史溯源,以及對所謂典型中國人的研究,都難以解答這個問題。因此作者從一個新的角度─中國人族群邊緣的形成、維持與變遷─來了解中國人的本質。本書說明,在特定的資源競爭與分配環境中,華夏(中國人)邊緣如何形成與變遷,華夏如何藉歷史記憶與失憶來凝聚、擴張,以及華夏邊緣人群如何藉歷史記憶與失憶來成為華夏或非華夏。

以中國人為例,作者藉著歷史、考古與人類學資料,探討與人類族群認同相關的資源競爭與分配關係,社會歷史記憶與失憶的過程,典範與邊緣觀點爭論中的社會本質,以及歷史的現實意義等問題。作者希望本書能幫助我們思考自身的認同問題(為何我們要宣稱自己是中國人或台灣人),以及思考當前海峽兩岸的中國人認同問題。

當統獨問題紛擾未息,當民族意識在人群中甦醒,民族認同成為政治上、思想上的新議題,身為「中華民族」的我們,是否曾想過,何以我們稱為「中國人」?華夏民族之形成所由何來?

究竟什麼是中國人?這問題不僅困擾許多研究中國的學者,也困擾許多居於中國認同邊緣的人;本書即嘗試解答此一問題。作者認為,由線性的歷史溯源,以及對所謂典型中國人的研究,都難以解答這個問題。因此作者從一個新的角度─中國人族群邊緣的形成、維持與變遷─來了解中國人的本質。本書說明,在特定的資源競爭與分配環境中,華夏(中國人)邊緣如何形成與變遷,華夏如何藉歷史記憶與失憶來凝聚、擴張,以及華夏邊緣人群如何藉歷史記憶與失憶來成為華夏或非華夏。

以中國人為例,作者藉著歷史、考古與人類學資料,探討與人類族群認同相關的資源競爭與分配關係,社會歷史記憶與失憶的過程,典範與邊緣觀點爭論中的社會本質,以及歷史的現實意義等問題。作者希望本書能幫助我們思考自身的認同問題(為何我們要宣稱自己是中國人或台灣人),以及思考當前海峽兩岸的中國人認同問題。

族群政治 豆瓣

作者:

关凯

2007

- 10

《族群政治》讲述了关凯具有远比一般学者更为宽阔深入的国际视野、理论厚度和实际的实践经验。 因此,他积多年的思考和经验,主要从政治学和社会学的理论角度,运用比较研究的方法,以“族群政治”为题撰写本著作,对族群问题的本质进行了十分深入的讨论,使我们更清楚地看到了这个问题的复杂性与结果产生的逻辑过程。其书结合国内外的各种关于民族问题进行的陈述和分析,都与国际学术界相关的各种前沿理论和观点进行了对话,其思路清晰,语言犀利,对各派理论理解准确,分析鞭辟入里。而且他的分析并没有停留于固有的这些理论,还提出了很多个人的见解,给人以启发和更开阔的思索余地。可以看出,作者在族群政治问题上的阐述力图全面完整,这个目标应该说已基本达到,但由于全书篇幅之限制却影响了在一些较重要问题上的进一步深入探讨。 我们希望不久的将来能看到他在这些问题上更进一步的研究成果发表出来。

寻找文化身份 豆瓣

作者:

李立

云南大学出版社

2007

- 11

《寻找文化身份:一个嘉绒藏族村落的宗教民族志》除了学科、学术表述范式上的这种思考外,还有两个因素也促使作者采取这种形式进行表述和写作。第一,作者与研究、书写对象的特殊关系。村落是作者妻子的家乡,文本中出现的那些人物与作者都有着或近或远的亲戚关系,这使作者得以和他们内心的隐秘世界有了亲密接触。其二,作者从前中文专业的学科出身,导致作者对以小说这种叙述形式来报道和探究人物的个性、内心和行为动机有某种偏好,而民族志这种还没有完全定型、正在发展、变化和探索中的研究文体,也为作者进行的尝试提供了必要的可能性和创造空间。用格尔茨的话说,作者采取的是一种介乎科学与人文之间的“模糊的体裁”。

在表述上,《寻找文化身份:一个嘉绒藏族村落的宗教民族志》还有一个特点,就是“我”自己也作为一个被反思和书写的对象在文本中出场,与故事中的人物、与读者就文中涉及的问题展开对话和协商。这样做,主要有两个目的:一是通过追忆过去作者自己在汉族情境或场域中面对相同问题的亲身经历、感悟,通过表达与村落遭遇后诧异于村落成员应对相同问题的不同方式、思维、心态和期望以及诧异后作者内心发生的改变,来凸现汉族群与村民在文化上的区别,从而唤起读者对本文化和异文化的直觉,使读者也有一种设身处地、身临其境之感。二是增强文本写作和研究本身的透明度,使读者对研究一书写者在研究中涉及的学术背景和研究过程,甚至性情、趣味有所了解,从而建立一种与被动的“支配与被支配的知识”不同的、相对主动的“理解的知识”,参与到作者对对象的认识甚至于文本的建构中来。

在表述上,《寻找文化身份:一个嘉绒藏族村落的宗教民族志》还有一个特点,就是“我”自己也作为一个被反思和书写的对象在文本中出场,与故事中的人物、与读者就文中涉及的问题展开对话和协商。这样做,主要有两个目的:一是通过追忆过去作者自己在汉族情境或场域中面对相同问题的亲身经历、感悟,通过表达与村落遭遇后诧异于村落成员应对相同问题的不同方式、思维、心态和期望以及诧异后作者内心发生的改变,来凸现汉族群与村民在文化上的区别,从而唤起读者对本文化和异文化的直觉,使读者也有一种设身处地、身临其境之感。二是增强文本写作和研究本身的透明度,使读者对研究一书写者在研究中涉及的学术背景和研究过程,甚至性情、趣味有所了解,从而建立一种与被动的“支配与被支配的知识”不同的、相对主动的“理解的知识”,参与到作者对对象的认识甚至于文本的建构中来。

中國文學的美感 豆瓣

作者:

柯慶明

麥田

2006

- 1

「中國文學的傳統波瀾壯闊,在美感經驗觀照上尤其精采紛呈。千百年來的詩詞文章或雄渾奇葩,或穠麗精巧,或清淡敬謹,各顯一代風騷。而由文字所投射、照映的生命情境,尤其凸顯歷史洪流中現實經驗與美感淬鍊間複雜的對話關係。

柯慶明教授兼治文學與美學,早有多本專論問世,蜚聲國際,本書為其近年著作的菁華。全書綜論中國詩詞、散文、戲曲、小說等所呈現的美感特質,起於修辭特徵的抒發,止於生命流變的省察。辯論細密,引證詳實,要皆以美感呈現的豐富面貌為依歸。而柯本人的美學信念及憧憬,亦浮現字裡行間。

立足現代,心懷古典,本書對現代文學運動的成績,亦有獨到見解。如何打通古今,貫串雅俗,成為全書最引人思辨的話題。本書堪稱中國美學研究又一重要里程碑。」

──美國哈佛大學教授王德威

柯慶明教授兼治文學與美學,早有多本專論問世,蜚聲國際,本書為其近年著作的菁華。全書綜論中國詩詞、散文、戲曲、小說等所呈現的美感特質,起於修辭特徵的抒發,止於生命流變的省察。辯論細密,引證詳實,要皆以美感呈現的豐富面貌為依歸。而柯本人的美學信念及憧憬,亦浮現字裡行間。

立足現代,心懷古典,本書對現代文學運動的成績,亦有獨到見解。如何打通古今,貫串雅俗,成為全書最引人思辨的話題。本書堪稱中國美學研究又一重要里程碑。」

──美國哈佛大學教授王德威

八十年代訪談錄 豆瓣 谷歌图书

9.3 (9 个评分)

作者:

查建英

牛津大學出版社

2006

由 查 建 英 編 著 的 《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 簡 體 版 在 國 內 推 出 後 , 掀 起 了 一 片 談 論 八 十 年 代 的 風 潮 。 書 中 查 建 英 共 訪 問 了 十 二 位 八 十 年 代 的 精 英 , 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 甘 陽 等 均 在 受 訪 之 列 。 《 八 十 年代 》 訪 談 錄 繁 體 版 , 現 由 牛 津 大 學 出 版 社 出 版 , 繁 體 版 收 錄 了 查 建 英 與 受 訪 者 的 對 話 , 不 經 刪 節 , 其 中 包 括 查 建 英 與 電 影 創 作 人 劉 奮 鬥 的 一 章 對 話 。

《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 繁 體 版 是 一 本 關 於 「八 十 年 代 」 友 情 和 激 情 的 訪 談 錄 , 訪 談 者 均 為 中 國 文 化 界 各 領 風 騷 的 傑 出 人 物 : 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 陳 平 原 、 崔 建 、 甘 陽 、 李 陀 、 栗 憲 庭 、 林 旭 東 、 劉 奮 鬥 、 劉 索 拉 、 田 壯 壯 。 儘 管 那 時 年 輕 氣盛 、 出 道 成 名 ; 儘 管 與 今 天 這 個 極 為 現 實 的 複 雜 的 時 代 相 比 , 那 個 前 消 費 時 代 單 純 而 浪 漫 ……

《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 繁 體 版 是 一 本 關 於 「八 十 年 代 」 友 情 和 激 情 的 訪 談 錄 , 訪 談 者 均 為 中 國 文 化 界 各 領 風 騷 的 傑 出 人 物 : 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 陳 平 原 、 崔 建 、 甘 陽 、 李 陀 、 栗 憲 庭 、 林 旭 東 、 劉 奮 鬥 、 劉 索 拉 、 田 壯 壯 。 儘 管 那 時 年 輕 氣盛 、 出 道 成 名 ; 儘 管 與 今 天 這 個 極 為 現 實 的 複 雜 的 時 代 相 比 , 那 個 前 消 費 時 代 單 純 而 浪 漫 ……

明代的图像与视觉性 豆瓣 谷歌图书

Pictures and Visuality in Early Modern China

作者:

[英] 柯律格

译者:

黄晓鹃

北京大学出版社

2011

- 9

其它标题:

明代的图像与视觉性

明代中国发展迅速,在经济领域出现前所未有的繁荣。得益于这种传统的早期消费社会的模式,奢侈品消费者的数量激增,随之而来的是艺术领域的迅速发展。

图像是该时期主要的奢侈消费品之一,图像不仅以独立的图像环路的形式存在,还出现在墙壁、书籍、印刷品、地图、陶瓷制品、漆盒、纺织品,甚至是华丽的衣裙上,这些艺术品最初只包含一些规则的图形或动植物,后来扩展到描绘自然景观、历史上的重要人物或者重要事件,以及与文学作品插图所构建出的世界密切相关的场景。

——————————————————————————

本书写作之时,英语国家的艺术史学界正热衷于“视觉文化”的讨论。其中至少有一部分是围绕以下问题,即有哪些物品或是哪一类图像,此前不被重视,而今却应纳入新近得到扩展的艺术史研究中去。因此,本书以“图绘”这一范畴来连接绘画作品和印刷作品以及诸如陶瓷或漆器这类物品上的图像,这可视为是对那场论争的一个贡献。

——柯律格

图像是该时期主要的奢侈消费品之一,图像不仅以独立的图像环路的形式存在,还出现在墙壁、书籍、印刷品、地图、陶瓷制品、漆盒、纺织品,甚至是华丽的衣裙上,这些艺术品最初只包含一些规则的图形或动植物,后来扩展到描绘自然景观、历史上的重要人物或者重要事件,以及与文学作品插图所构建出的世界密切相关的场景。

——————————————————————————

本书写作之时,英语国家的艺术史学界正热衷于“视觉文化”的讨论。其中至少有一部分是围绕以下问题,即有哪些物品或是哪一类图像,此前不被重视,而今却应纳入新近得到扩展的艺术史研究中去。因此,本书以“图绘”这一范畴来连接绘画作品和印刷作品以及诸如陶瓷或漆器这类物品上的图像,这可视为是对那场论争的一个贡献。

——柯律格

亞細亞的孤兒 豆瓣 Goodreads

アジアの孤児

8.0 (10 个评分)

作者:

吳濁流

遠景

1993

- 9

《亞細亞的孤兒》這本長篇小說,被公認為台灣文學的代表作。它使我們重新對這個島嶼上所發生的人類紀錄,再做了一次檢討。

吳濁流運用純樸生動的筆法,以小說體裁描述台灣日據時期一段辛酸的史實,寫出他在「祖國」來臨之後,思想上和精神上的變化。村上知行曾評論這本書說:「《亞細亞的孤兒》是在日本據台時期,生於台灣、長於斯土的台灣人所描寫的紀錄性濃厚的創作。世界上沒有所謂台灣人,假如有的話,那是住在深山裏的番社的人吧。普通被稱為台灣人的,實在完完全全是中國人。……事實雖如此,可是當時,不但日本人,連中國方面也稱他們為台灣人,而加以歧視。這篇是在此時此地的台灣青年所述的自傳式小說……。」

讀完這本書,使人對於統治者的猙獰面目,以及處於殖民地人民的痛苦情形,獲得更深切地了解。

吳濁流運用純樸生動的筆法,以小說體裁描述台灣日據時期一段辛酸的史實,寫出他在「祖國」來臨之後,思想上和精神上的變化。村上知行曾評論這本書說:「《亞細亞的孤兒》是在日本據台時期,生於台灣、長於斯土的台灣人所描寫的紀錄性濃厚的創作。世界上沒有所謂台灣人,假如有的話,那是住在深山裏的番社的人吧。普通被稱為台灣人的,實在完完全全是中國人。……事實雖如此,可是當時,不但日本人,連中國方面也稱他們為台灣人,而加以歧視。這篇是在此時此地的台灣青年所述的自傳式小說……。」

讀完這本書,使人對於統治者的猙獰面目,以及處於殖民地人民的痛苦情形,獲得更深切地了解。

第九个寡妇 豆瓣

8.5 (48 个评分)

作者:

[美国] 严歌苓

作家出版社

2006

- 3

四〇至八〇年代流传在中原农村的一个真实的传奇故事。一段纷乱复杂的痛苦历史,一场人性人伦的严峻考验。大多数人不得不多次蜕变以求苟活,愚昧朴拙的女主人公葡萄则始终恪守其最朴素的准则,则被错划为恶霸地主而判死刑的公爹匿于红薯窖几十年。王葡萄是严歌苓贡献于当代中国文学的一个独创的艺术形象,其浑然不分的仁爱与包容一切的宽厚超越了人世间一切利害之争。小说的情节从葡萄以童养媳身份掩护公爹尽孝与作为寡妇以强烈情欲与不同男人偷欢之间的落差展开,写出了人性的灿烂,体现了民间大地真正的能量和本原。

小说里的民间世界是一个完整的世界,它的藏污纳垢特性首先体现在弥漫于民间的邪恶的文化心理,譬如嫉妒、冷漠、仇恨、疯狂,但是在政治权力的无尽无止的折腾下,一切杂质都被过滤和筛去,民间被翻腾的结果是将自身所蕴藏的纯粹的一面保留下来和光大开去。葡萄救公爹义举的前提下,公爹孙二大本来就是个清白的人,他足智多谋,心胸开阔,对日常生活充满智慧,对自然万物视为同胞,对历史荣辱漠然置之。在这漫长岁月中他与媳妇构成同谋来做一场游戏,共同与历史的残酷性进行较量——究竟是谁的生命更长久。情节发展到最后,这场游戏卷入了整个村子的居民,大家似乎一起来掩护这个老人的存在,以民间的集体力量来参加这场大较量。

小说里的民间世界是一个完整的世界,它的藏污纳垢特性首先体现在弥漫于民间的邪恶的文化心理,譬如嫉妒、冷漠、仇恨、疯狂,但是在政治权力的无尽无止的折腾下,一切杂质都被过滤和筛去,民间被翻腾的结果是将自身所蕴藏的纯粹的一面保留下来和光大开去。葡萄救公爹义举的前提下,公爹孙二大本来就是个清白的人,他足智多谋,心胸开阔,对日常生活充满智慧,对自然万物视为同胞,对历史荣辱漠然置之。在这漫长岁月中他与媳妇构成同谋来做一场游戏,共同与历史的残酷性进行较量——究竟是谁的生命更长久。情节发展到最后,这场游戏卷入了整个村子的居民,大家似乎一起来掩护这个老人的存在,以民间的集体力量来参加这场大较量。

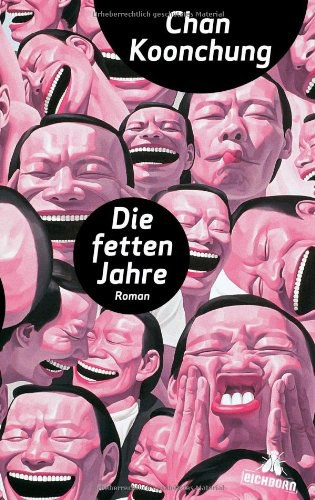

Die fetten Jahre 豆瓣

作者:

Koonchung Chan

Eichborn Verlag

2011

- 7