中國

舒立对话 豆瓣

作者:

胡舒立

/

王烁 主编

2011

- 2

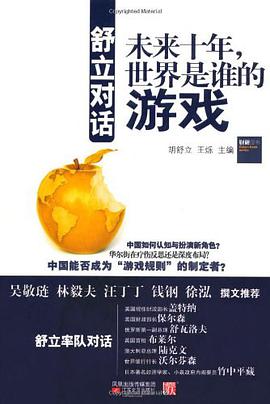

《舒立对话:未来十年,世界是谁的游戏》是一部有关过去10年(主要为2008~2010年)国内外重大热点事件和话题的采访合集。胡舒立女士现任财新传媒集团总发行人兼总编辑、《新世纪》周刊总编辑和《中国改革》杂志执行总编辑,她不仅是中国财经传媒领域的超重量级人物,在国际上同样享有盛誉,被美国的《纽约时报》评为中国最强有力的财经媒体主编。

《舒立对话:未来十年,世界是谁的游戏》中的采访对象既有各国政府要员,也有世界知名的经济学家、社会学家。所涉及的国家和地区有:中国、美国、日本、俄罗斯、德国、英国、澳大利亚、韩国、中国香港等,这些国家和地区是当今世界最具影响力的力量和最活跃的经济体。这种权威媒体与各领域的权威人士的高端对话,对读者而言,是难得的思想盛宴,是了解世界发展趋势、培养大局观和掌控个人财富的高端智囊书。

《舒立对话:未来十年,世界是谁的游戏》中的采访对象既有各国政府要员,也有世界知名的经济学家、社会学家。所涉及的国家和地区有:中国、美国、日本、俄罗斯、德国、英国、澳大利亚、韩国、中国香港等,这些国家和地区是当今世界最具影响力的力量和最活跃的经济体。这种权威媒体与各领域的权威人士的高端对话,对读者而言,是难得的思想盛宴,是了解世界发展趋势、培养大局观和掌控个人财富的高端智囊书。

哈,日本 豆瓣

作者:

李长声

中国书店

2010

- 9

你问日本的历史,他能告诉你;你问日本的风习,他能回答你;你问日本的文学,他能说出个子午卯酉来;连点鸡毛蒜皮的问题,也能给你个完满答案。

李长声写饮酒,写捕鲸,写街景,写书店,写浮世绘,写辞世歌,也是精彩、精致又精辟。叙事,娓娓动听;状物,不厌其烦;写人,道地白描功夫。不明白了:他那支笔是怎么练的?

——章诒和《他那支笔是怎么练的?》

在我看来,长声兄是当下国内状写日本的第一人,就像林达写美国,恺蒂写英国,卢岚写法国一样,尽管他们的视角和风格各个不同。

——陈子善《与李长声“相遇”》

我当然更爱读李长声的随笔,通古博今,真性情织出的好见识,他微醺时写就的最好,你更该微醺时读。

——陈 浩《相见恨晚李长声》

李长声写饮酒,写捕鲸,写街景,写书店,写浮世绘,写辞世歌,也是精彩、精致又精辟。叙事,娓娓动听;状物,不厌其烦;写人,道地白描功夫。不明白了:他那支笔是怎么练的?

——章诒和《他那支笔是怎么练的?》

在我看来,长声兄是当下国内状写日本的第一人,就像林达写美国,恺蒂写英国,卢岚写法国一样,尽管他们的视角和风格各个不同。

——陈子善《与李长声“相遇”》

我当然更爱读李长声的随笔,通古博今,真性情织出的好见识,他微醺时写就的最好,你更该微醺时读。

——陈 浩《相见恨晚李长声》

万物 豆瓣

Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art

8.3 (10 个评分)

作者:

[德] 雷德侯

译者:

张总 等

生活·读书·新知三联书店

2005

作者雷德侯是海德堡大学东亚艺术史系教授,西方汉学界研究中国艺术的最有影响力的汉学家之一。本书一经面世即引起西方汉学界及学术界的广泛关注,书中的观点被广泛引述。

作者从多个方面,既依照历史的线索,技术发展的过程,也按照、艺术的门类,材质工艺的区别,深入到中国文化 与审美观念的层次,分析了中国艺术与工艺,揭示出中国艺术史中最为独特、最为深厚的层面。作者说明了中国的艺术家不似他们的西方同行,他们不寻求忠实地再现自然物象,而是探索代替模仿的方式,直接地创造出成千上万甚至无限的艺术品。他也为读者指出,模件的思想如何贯通了中国人官本位的文化,中国宗教以及关于个人自由的思想。

作者从多个方面,既依照历史的线索,技术发展的过程,也按照、艺术的门类,材质工艺的区别,深入到中国文化 与审美观念的层次,分析了中国艺术与工艺,揭示出中国艺术史中最为独特、最为深厚的层面。作者说明了中国的艺术家不似他们的西方同行,他们不寻求忠实地再现自然物象,而是探索代替模仿的方式,直接地创造出成千上万甚至无限的艺术品。他也为读者指出,模件的思想如何贯通了中国人官本位的文化,中国宗教以及关于个人自由的思想。

Ten Thousand Things 豆瓣

作者:

Lothar Ledderose

Princeton University Press

2001

- 7

Chinese workers in the third century b.c. created seven thousand life-sized terracotta soldiers to guard the tomb of the First Emperor. In the eleventh century a.d., Chinese builders constructed a pagoda from as many as thirty thousand separately carved wooden pieces. In the seventeenth and eighteenth centuries, China exported more than a hundred million pieces of porcelain to the West. As these examples show, the Chinese throughout history have produced works of art in astonishing quantities - and have done so without sacrificing quality, affordability, or speed of manufacture. How have they managed this? Lothar Ledderose takes us on a remarkable tour of Chinese art and culture to explain how artists used complex systems of mass production to assemble extraordinary objects from standardized parts or modules. As he reveals, these systems have deep roots in Chinese thought - in the idea that the universe consists of ten thousand categories of things, for example - and reflect characteristically Chinese modes of social organization. Ledderose begins with the modular system par excellence: Chinese script, an ancient system of fifty thousand characters produced from a repertoire of only about two hundred components. He shows how Chinese artists used related modular systems to create ritual bronzes, to produce the First Emperor's terracotta army, and to develop the world's first printing systems. He explores the dazzling variety of lacquerware and porcelain that the West found so seductive, and examines how works as diverse as imperial palaces and paintings of hell relied on elegant variation of standardized components. Ledderose explains that Chinese artists, unlike their Western counterparts, did not seek to reproduce individual objects of nature faithfully, but sought instead to mimic nature's ability to produce limitless numbers of objects. He shows as well how modular patterns of thought run through Chinese ideas about personal freedom, China's culture of bureaucracy, Chinese religion, and even the organization of Chinese restaurants. Originally presented as a series of Mellon lectures at the National Gallery of Art, "Ten Thousand Things" combines keen aesthetic and cultural insights with a rich variety of illustrations to make a profound new statement about Chinese art and society.

礼仪中的美术 豆瓣

8.3 (7 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

译者:

郑岩

生活·读书·新知三联书店

2005

- 8

本书选译了著名美术史家巫鸿教授自1985年以来发表的31篇论文。这些论文;围绕着”礼仪美术”(ritual art)这一基本概念讨论了中国上古和中古美术中的多项艺术传统和形式,包括史前至三代的陶、玉和青铜礼器,东周以降的墓葬艺术,佛教。道教美术的产生和初期发展等。这些论文大量使用考古和文献证据,以扩大美术史研究的广度和深度。作者结合人类学和社会学 的理论和方法论,探讨建筑、雕塑、画像和器物等各种视觉形象的组合以及与人类行为及思维的有机联系。其分析对象不再是孤立的物品和图像.而包括了对视觉环境的复原以及对艺术品的创作动因、社会环境,礼仪功能以及观者反应的考察。文章中的讨论往往在两个层面上进行,除了对具体历史问题的考察,还反思有关的学术史和研究方法。相当一批论文从比较文化史的角度探讨了中国古代美术的特殊物质性和视觉传统对重新思考中国美术史的叙事结构具有重要意义。

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。本书是国内首次对巫鸿教授学术成果的系统介绍。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术,及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图,地图等图像600余帧。

在西方学界中,这些文章对近年中国古代美术的研究已产生重要影响。本书是国内首次对巫鸿教授学术成果的系统介绍。全书分为四部分,包括史前至先秦美术、汉代美术、中古佛教与道教美术,及古代美术沿革。书后附有访谈录、论文出处。书中插配古代美术品照片、拓片、线图,地图等图像600余帧。

重屏 豆瓣

The Double Screen: Medium and Representation in Chinese Painting

8.9 (22 个评分)

作者:

(美)巫鸿

上海人民出版社

2010

- 1

画家挥洒翰墨,手卷随手慢慢展开;雅集的士人聚在园林,正赏玩着竹杖挑起的一幅立轴;帝王在画屏前驻足,随后在屏背题诗一首。对于理解中国绘画来说,这些具体的绘画形式与特定的观赏场合显然十分重要。然而在大多数对这一重要艺术传统的介绍中,这一切还是被忽视了。一幅中国画往往只剩下画心的图像,绘画的物质性消失了,绘画与社会生活、文化习俗的紧密联系因而也变得隐晦不明。

本书首次尝试把中国绘画既视为物质产品也看作图画再现,正是这两方面的交互合作与相互制约使得一张画生意盎然。这种新的研究方式打破了图像、实物和原境之间的界限,把美术史与物质文化研究联系起来。屏风可以是一件实物,一种艺术媒材,一个绘画母题,也可以是三者兼而有之,巫鸿对此进行了详尽的综合分析。通过多样的角色,屏风不仅给予中国画家无穷的契机来重新创造他们的艺术,同时也让本书作者有机会处理宽广的主题,包括肖像与图画叙事、语词与图像、感知与想象、山水画、性别、窥探欲、伪装、元绘画以及政治修辞等等。

本书首次尝试把中国绘画既视为物质产品也看作图画再现,正是这两方面的交互合作与相互制约使得一张画生意盎然。这种新的研究方式打破了图像、实物和原境之间的界限,把美术史与物质文化研究联系起来。屏风可以是一件实物,一种艺术媒材,一个绘画母题,也可以是三者兼而有之,巫鸿对此进行了详尽的综合分析。通过多样的角色,屏风不仅给予中国画家无穷的契机来重新创造他们的艺术,同时也让本书作者有机会处理宽广的主题,包括肖像与图画叙事、语词与图像、感知与想象、山水画、性别、窥探欲、伪装、元绘画以及政治修辞等等。

Monumentality in Early Chinese Art and Architecture 豆瓣

作者:

Wu Hung

Stanford University Press

1996

- 4

物尽其用 豆瓣

7.8 (24 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

上海人民出版社

2011

- 4

“物尽其用”是一个由“破烂儿”组成的庞大方阵,承载了亲人间相濡以沫的痕迹与温暖,承载了物资匮乏时代对生活的理解与敬重。

“物尽其用”是对一个逝去时代的展览,从北京到光州,从柏林到纽约,无数观众默默地流下眼泪,好像突然见到过世已久的亲人与挚友。

“物尽其用”是一种默默地收集与保存爱的哲学, 顽强地对抗着将置换与丢弃作为基本态度的当下,记录着中国老百姓对家庭与生活的永恒的爱。

赵湘源是宋冬的母亲,像中国千千万万勤俭持家的妇女一样,她保存下大量的生活物品:化石般的洗衣皂、孩子们丢弃的玩具、堆积如山的瓶瓶罐罐锅碗瓢盆……“物尽其用”是她的人生信条。艺术史家巫鸿和当代艺术家宋冬,与赵湘源女士一起,将她的这些庞大的收藏变成了一次巡回世界的展览。

“物尽其用”是对一个逝去时代的展览,从北京到光州,从柏林到纽约,无数观众默默地流下眼泪,好像突然见到过世已久的亲人与挚友。

“物尽其用”是一种默默地收集与保存爱的哲学, 顽强地对抗着将置换与丢弃作为基本态度的当下,记录着中国老百姓对家庭与生活的永恒的爱。

赵湘源是宋冬的母亲,像中国千千万万勤俭持家的妇女一样,她保存下大量的生活物品:化石般的洗衣皂、孩子们丢弃的玩具、堆积如山的瓶瓶罐罐锅碗瓢盆……“物尽其用”是她的人生信条。艺术史家巫鸿和当代艺术家宋冬,与赵湘源女士一起,将她的这些庞大的收藏变成了一次巡回世界的展览。

黄泉下的美术 豆瓣

8.5 (6 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

译者:

施杰

生活·读书·新知三联书店

2010

20世纪,大量考古发掘为我们了解历史打开了一扇新的窗口。很少有其他文明像中国人一样,在五六千年的时间里,如此持久而专注地着迷于墓葬:设计地下空间、表现生死观念、搜集珍宝器物、布置画面图像……以至于人们习惯于将墓葬看作是埋藏宝藏的地方。不过,这样的心理暗示也局限了我们对墓葬的深入认知。当我们单独讨论墓葬中出土的玉器、青铜器、画像砖石等等时,它们作为一个墓葬的整体性意义便也弥散掉了。而本书正是巫鸿长期思考中国古代墓葬艺术传统的一个总结,他从空间性、物质性、时间性三个比较观念性的角度,阐释了中国墓葬艺术从史前一直到宋辽金这漫长时段中的历史变迁,也具体呈现了他尝试建立的一套系统的处理和理解考古材料的理论方法,从而生动地向我们展示出中国古人对于“生”与“死”这一人生基本问题的看法和实践,对读者多有启发,对研究者也有一定的借鉴意义。

时空中的美术 豆瓣

9.5 (8 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

生活·读书·新知三联书店

2009

本书是继《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》之后,巫鸿先生在三联书店推出的第二部学术论文集。与《文编》集中探讨中国古美术的“礼仪”功能相比,《二集》的论题侧重考察中国美术中特有的“时空”观念,以及它在不同媒材的图像中的表现和释读。“时空”的观念与表现是巫鸿近十几年集中思考的一个主要问题,他认为这是另一条可供理解中国艺术独特性的线索。

全书分为三部分——上编:时空的形象;中编:观念的再现;下编:图像的释读,所收1992—2007文章15篇,考查对象包括建筑、明器、拓片、画屏、卷轴、册页、摄影等多种形式。与常见的中国美术史研究不同,这些论文没有局限于孤立的门类和史实,而是竭力为这些现象找到自己的传统和脉络,并赋予其宽阔的视野,使阐释更具启发性。这些文章是对《文集》提出“礼仪美术”概念的完善与补充,从而有助于读者更深入地认识中国美术的独特传统。

全书分为三部分——上编:时空的形象;中编:观念的再现;下编:图像的释读,所收1992—2007文章15篇,考查对象包括建筑、明器、拓片、画屏、卷轴、册页、摄影等多种形式。与常见的中国美术史研究不同,这些论文没有局限于孤立的门类和史实,而是竭力为这些现象找到自己的传统和脉络,并赋予其宽阔的视野,使阐释更具启发性。这些文章是对《文集》提出“礼仪美术”概念的完善与补充,从而有助于读者更深入地认识中国美术的独特传统。

中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性” 豆瓣

8.2 (8 个评分)

作者:

[美国] 巫鸿

译者:

郑岩

/

李清泉

上海人民出版社

2009

美术史家巫鸿最富争议的学术专著,被誉为“可以与福柯的《词与物》比肩”。

作为重构中国古代美术宏观叙述的一种尝试,本书沿循两条线索对中国古代美术传统进行界定:一是文化比较的线索,即,首先反思“纪念碑性”这一西方古代艺术的普遍经验,然后通过考察重新定义的“纪念碑性”在中国古代艺术与建筑中的特殊表现,来探索中国古代艺术的历史逻辑。另一个是历史演变的线索,即通过对一个波澜壮阔的历史过程的观察,去发掘中国艺术和建筑的三个主要传统——宗庙和礼器,都城和宫殿,墓葬和随葬品——之间的连续性和凝聚力。

全书共分六个部分。第一部分为全书导论:九鼎传说和中国古代的“纪念碑性”。以下是正文五章,分别为:一、礼制艺术的时代;二、宗庙、宫殿和墓葬;三、纪念碑式城市——长安;四、丧葬纪念碑的声音;五、透明石头:一个时代的终结。

因为这部书,美术史学界掀起了一场学术上的“科索沃战争”(李零语)。自本书问世以来,围绕本书的内容以及东西方治学理路的大讨论,波及美术史学科以外,绵延至今。今天,提起《纪念碑性》这本书,仍然是一段学术史上剪不断理还乱的公案。

本书是《纪念碑性》中文版的首次出版。

作为重构中国古代美术宏观叙述的一种尝试,本书沿循两条线索对中国古代美术传统进行界定:一是文化比较的线索,即,首先反思“纪念碑性”这一西方古代艺术的普遍经验,然后通过考察重新定义的“纪念碑性”在中国古代艺术与建筑中的特殊表现,来探索中国古代艺术的历史逻辑。另一个是历史演变的线索,即通过对一个波澜壮阔的历史过程的观察,去发掘中国艺术和建筑的三个主要传统——宗庙和礼器,都城和宫殿,墓葬和随葬品——之间的连续性和凝聚力。

全书共分六个部分。第一部分为全书导论:九鼎传说和中国古代的“纪念碑性”。以下是正文五章,分别为:一、礼制艺术的时代;二、宗庙、宫殿和墓葬;三、纪念碑式城市——长安;四、丧葬纪念碑的声音;五、透明石头:一个时代的终结。

因为这部书,美术史学界掀起了一场学术上的“科索沃战争”(李零语)。自本书问世以来,围绕本书的内容以及东西方治学理路的大讨论,波及美术史学科以外,绵延至今。今天,提起《纪念碑性》这本书,仍然是一段学术史上剪不断理还乱的公案。

本书是《纪念碑性》中文版的首次出版。

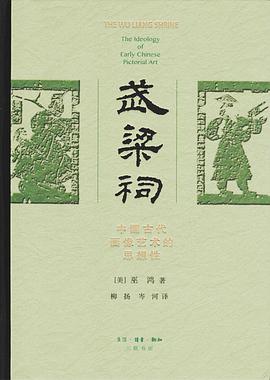

武梁祠 豆瓣

The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art

8.6 (8 个评分)

作者:

巫鸿

译者:

岑河

/

柳扬

生活·读书·新知三联书店

2006

- 8

本书的研究回应从以往武梁祠研究中生发出来的四个主要方面,每一方面对于未来学术的进展都极为重要。第一方面是对武氏家族墓地的遗存进行清点和著录。尽管这些遗存对研究东汉图像艺术是极重要的资料,但相互矛盾的断代、祠堂归属以及编目等诸多问题仍然存在。此外如错录铭文等问题更使人迷惑。通过重新检验发掘记录、以往著录以及复原设计等材料,本书希望为武梁祠和它原本所处的环境,即武氏家族墓地,提供更完全、准确的信息。