中國

中国之欧洲(修订译本) 豆瓣

作者:

艾田蒲

译者:

许钧

/

钱林森

广西师范大学出版社

2008

- 8

《中国之欧洲》是饮誉世界的汉学家、比较文学大师艾田蒲教授几十年致力于中国学研究的一部比较文化力作。作者以其深厚的文化素养和开阔的东方意识,从翔实丰富的第一手资料出发,对中国传统文化,特别是哲学思想对西方世界的影响,对中西文化相互碰撞、交融的历史作了十分精当的描述和独到的研究,并以无可辩驳的事实批驳了“欧洲中心论”,有力地论证了中国思想、文化在整个人类文化发展中的地位和作用。

从西方学术史和比较文学发展史来考虑, 《中国之欧洲》是20世纪比较文学和西方汉学牵手、搭桥的先驱之作,艾田蒲顺应近代西方学术潮流,为国际比较文学界贡献了这部跨文化、多学科联姻和对话的典型范本。如今,这部大着已经走进中国大学课堂,是无数专攻比较文学和中外文化关系的年轻学子必读的经典著作。

上卷目录摘要

追忆艾田蒲(代修订译本序)

中文版序

法文版序

前言

第一部 契丹寻踪

第一章 契丹寻踪

第二章 耶稣会传教团之前在中国的犹太教和基督教

第三章 阿拉伯世界发现中国(1)

第四章 阿拉伯世界发现中国(2)

第五章 从阿拉伯人的游记到马可•波罗纪行

第六章 马可•波罗(1)

第七章 马可•波罗(2)

第八章 马可•波罗(3)

第九章 中国艺术与锡耶纳复兴

第十章 中国和佛教对魔鬼和地狱表现的影响

第十一章 佛教的重新发现(1)

第十二章 佛教的重新发现(2)

……

下卷目录摘要

前言

第一部 罗马教廷否认耶稣会士眼中的中国之欧洲

第一章 图尔侬事件结局不妙

第二章 梅扎巴尔巴在中国与伏尔泰的缄默

第三章 孟德斯鸠的中国

第四章 欧洲仍在中国化

第五章 为欧洲“爱术”所利用的中国(1)

第六章 为欧洲“爱术”所利用的中国(2)

第二部 17和18世纪欧洲戏剧中的几个中国侧面

第七章 伊丽莎白戏剧

第八章 司马迁的《中国孤儿》

第九章 纪君祥的《中国孤儿》

第十章 从纪君祥到伏尔泰

第十一章 伏尔泰的《中国孤儿》

第十二章 《中国孤儿》在英国、德国和意大利

……

译后记

人地名中外文对照表

书刊名中外文对照表

从西方学术史和比较文学发展史来考虑, 《中国之欧洲》是20世纪比较文学和西方汉学牵手、搭桥的先驱之作,艾田蒲顺应近代西方学术潮流,为国际比较文学界贡献了这部跨文化、多学科联姻和对话的典型范本。如今,这部大着已经走进中国大学课堂,是无数专攻比较文学和中外文化关系的年轻学子必读的经典著作。

上卷目录摘要

追忆艾田蒲(代修订译本序)

中文版序

法文版序

前言

第一部 契丹寻踪

第一章 契丹寻踪

第二章 耶稣会传教团之前在中国的犹太教和基督教

第三章 阿拉伯世界发现中国(1)

第四章 阿拉伯世界发现中国(2)

第五章 从阿拉伯人的游记到马可•波罗纪行

第六章 马可•波罗(1)

第七章 马可•波罗(2)

第八章 马可•波罗(3)

第九章 中国艺术与锡耶纳复兴

第十章 中国和佛教对魔鬼和地狱表现的影响

第十一章 佛教的重新发现(1)

第十二章 佛教的重新发现(2)

……

下卷目录摘要

前言

第一部 罗马教廷否认耶稣会士眼中的中国之欧洲

第一章 图尔侬事件结局不妙

第二章 梅扎巴尔巴在中国与伏尔泰的缄默

第三章 孟德斯鸠的中国

第四章 欧洲仍在中国化

第五章 为欧洲“爱术”所利用的中国(1)

第六章 为欧洲“爱术”所利用的中国(2)

第二部 17和18世纪欧洲戏剧中的几个中国侧面

第七章 伊丽莎白戏剧

第八章 司马迁的《中国孤儿》

第九章 纪君祥的《中国孤儿》

第十章 从纪君祥到伏尔泰

第十一章 伏尔泰的《中国孤儿》

第十二章 《中国孤儿》在英国、德国和意大利

……

译后记

人地名中外文对照表

书刊名中外文对照表

王氏之死 豆瓣 谷歌图书 谷歌图书

The Death of Woman Wang

7.4 (25 个评分)

作者:

[美国] 史景迁

译者:

李璧玉

上海远东出版社

2005

- 1

史景迁是美国著名汉学家,他的特长是以细腻的笔触描写中国历史上的动人片段。这种“讲故事”型的历史学家,与专事考证的史家走的是完全不同的道路。

《王氏之死》篇幅不大,再现的是清初山东剡城、淄川农村人民的贫苦生活。主角之一王氏不堪生活的重压,与人私奔,最后却惨死在情夫手下。其实,史景迁的汉学功夫不算深,史料运用不算广,文字技巧也不算突出,但我始终觉得,与其关心他怎么讲述一个故事,不如多留心他为何要讲述这么一个故事,是什么东西最初打动了他。拿《王氏之死》来说,也许是王氏那种在动乱年代里显得模糊混沌的生活状态才是真正值得玩味的。

《王氏之死》篇幅不大,再现的是清初山东剡城、淄川农村人民的贫苦生活。主角之一王氏不堪生活的重压,与人私奔,最后却惨死在情夫手下。其实,史景迁的汉学功夫不算深,史料运用不算广,文字技巧也不算突出,但我始终觉得,与其关心他怎么讲述一个故事,不如多留心他为何要讲述这么一个故事,是什么东西最初打动了他。拿《王氏之死》来说,也许是王氏那种在动乱年代里显得模糊混沌的生活状态才是真正值得玩味的。

江城 豆瓣 豆瓣

River Town

9.4 (489 个评分)

作者:

[美国] 彼得·海斯勒

译者:

李雪顺

上海译文出版社

2012

- 1

1996年8月底一个温热而清朗的夜晚,我从重庆出发,乘慢船,顺江而下来到涪陵。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。在随后的两年,这座城市就是我的家。

在这里,我有时是一个旁观者,有时又置身于当地的生活之中,这种亲疏结合的观察构成了我在四川停留两年的部分生活。

2001年,也就是这本书在美国出版的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,一条铁路也正在修建之中,基本上再也没有人坐船去涪陵了。这座城市正在飞速发展着,在过去的二十年,那样一种转型变化的感觉——接二连三、冷酷无情、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾经完全是另外一种模样,是19世纪西方人眼中“永远停滞的民族”。

2003年,三峡大坝一期完工后,不断上涨的江水将陆续淹没那些江畔之城,这多少令我有些伤感。而对于大多数中国人来说,这正是不断变革的对应面:贫穷、烂路、慢船。

这并不是一本关于中国的书,它只涉及一小段特定时期内中国的某个小地方。从地理和历史上看,涪陵都位于江河中游,所以人们有时很难看清她从何而来,又去往何处。

在1996年至1998年间,我学会了热爱涪陵。能再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的旧时激流只存于我的记忆之中。

雅爾達 豆瓣

Yalta: The Price of Peace

作者:

浦洛基

/

Serhii M. Plokhy

译者:

林添貴

時報文化

2011

- 9

羅斯福是否遭受欺矇?

邱吉爾是否以鄰為壑?

史達林是否乘機勒索?

中國是否遭到出賣?

一本建立在最新史料上,如說書般詳細解讀「雅爾達」八天歷程的最權威、精彩的著作。

雅爾達會議一直是研究二次世界大戰和戰後冷戰形成導因的重要指標。羅斯福、邱吉爾、史達林三巨頭於大戰尚未結束前,相聚於黑海濱的雅爾達,進行了現代史上最祕密的和平會議,決定了世界的命運。在這場會議裡,他們調遣數以百萬計的雄師,以他們的意志來裁定勝利者的公義;決定各個民族的未來;更使得數以百萬計的難民東西遷徙,只因他們認為唯有這樣,才能促進永久和平。

本書作者應用了近年來陸續解密的蘇聯政府檔案,及諸位與會者所留下的日記、回憶錄,以宛如說書的方式,鉅細靡遺地描述了在一九四五年二月四日到十一日這短短八天的雅爾達會議中,這三位政治領袖想了什麼樣的問題、作了什麼樣的分析以及算計了什麼樣的利益。情節複雜,敘事詳盡,如同完整還原了這場重要會議的現場時況。

邱吉爾是否以鄰為壑?

史達林是否乘機勒索?

中國是否遭到出賣?

一本建立在最新史料上,如說書般詳細解讀「雅爾達」八天歷程的最權威、精彩的著作。

雅爾達會議一直是研究二次世界大戰和戰後冷戰形成導因的重要指標。羅斯福、邱吉爾、史達林三巨頭於大戰尚未結束前,相聚於黑海濱的雅爾達,進行了現代史上最祕密的和平會議,決定了世界的命運。在這場會議裡,他們調遣數以百萬計的雄師,以他們的意志來裁定勝利者的公義;決定各個民族的未來;更使得數以百萬計的難民東西遷徙,只因他們認為唯有這樣,才能促進永久和平。

本書作者應用了近年來陸續解密的蘇聯政府檔案,及諸位與會者所留下的日記、回憶錄,以宛如說書的方式,鉅細靡遺地描述了在一九四五年二月四日到十一日這短短八天的雅爾達會議中,這三位政治領袖想了什麼樣的問題、作了什麼樣的分析以及算計了什麼樣的利益。情節複雜,敘事詳盡,如同完整還原了這場重要會議的現場時況。

郭店楚墓竹简 豆瓣

作者:

荆门市博物馆编

1998

- 5

郭店楚简于一九九三处冬出土于湖弱省荆门市郭店一号楚墓,虽数经盗扰,仍幸存有信百余枚,其中有一少部分无字简,有字简据整理后的数字统计,共存七三○枚,大部分完整,未拼合的小碎片数量不多,郭店一号墓是一座土坑坚穴木椁墓,其中遗存的铜铍、龙形玉带钩、七弦琴、漆耳杯、漆奁等文物的形状及纹样都具有十分明显的战国时期楚文化的风格。发掘者推断该墓年代为战国中期偏晚(参见《荆门郭店一号楚墓》,一九九七年七期)。郭店楚简的年代下限应略早于墓葬年代。

郭店楚简的形制不尽一致,就长度而论,可以分作三类:一类长度在三二?五厘米左右;另一类长二六?五——三○?六厘米;第三类长一五——一七?五厘米。竹简的形状也有两类。一类竹简的两头齐,另一类两头修削成梯形。竹简上都有用以容纳编线的契口。前两类长度的竹简每简有两个契口,上下各一个。最短的一类竹简则有三个契口,上、中、下各一个,抄写同一篇古书所用竹简的长度和形状是一致的,而且上下契口的间距也是相同的,郭店楚简的长度比荆包山楚简要短许多,前者是传抄的古书,后者是公文、文书、卜筮祭礼记录和遣策。它们的不同应是楚国简册制度的反映。

郭店楚简的形制不尽一致,就长度而论,可以分作三类:一类长度在三二?五厘米左右;另一类长二六?五——三○?六厘米;第三类长一五——一七?五厘米。竹简的形状也有两类。一类竹简的两头齐,另一类两头修削成梯形。竹简上都有用以容纳编线的契口。前两类长度的竹简每简有两个契口,上下各一个。最短的一类竹简则有三个契口,上、中、下各一个,抄写同一篇古书所用竹简的长度和形状是一致的,而且上下契口的间距也是相同的,郭店楚简的长度比荆包山楚简要短许多,前者是传抄的古书,后者是公文、文书、卜筮祭礼记录和遣策。它们的不同应是楚国简册制度的反映。

清华大学藏战国竹简(貳) 豆瓣

作者:

李学勤主编

上海文艺出版集团、中西书局

2011

清华大学藏战国竹简总数量约为2500枚,多为战国时的经史类典籍,其中有与《尚书》相关的篇目,与《竹书纪年》相近的编年史书,与《礼记》相关的礼书,与《周易》相关的占书等。本卷收录讲述周初至战国初期史事的编年体史书《系年》,该篇完整书写于138枚竹简上,简背并有编号,全篇共约4000字,是目前已知战国竹简文献中最长的一篇。

清華大學藏戰國竹簡(壹) 豆瓣

作者:

清華大學出土文獻研究與保護中心編

/

李學勤主編

中西書局

2010

第一冊

三体全集 豆瓣

9.0 (329 个评分)

作者:

刘慈欣

重庆出版社

2012

- 1

三体三部曲 (《三体》《三体Ⅱ·黑暗森林》《三体Ⅲ·死神永生》) ,原名“地球往事三部曲”,是中国著名科幻作家刘慈欣的首个长篇系列,由科幻世界杂志社策划制作,重庆出版集团出版。小说讲述了文革期间一次偶然的星际通讯引发的三体世界对地球的入侵以及之后人类文明与三体文明三百多年的恩怨情仇。三体三部曲出版后十分畅销,并深受读者和主流媒体好评,被普遍认为是中国科幻文学的里程碑之作,为中国科幻确立了一个新高度。

《三体》

文化大革命如火如荼进行的同时。军方探寻外星文明的绝秘计划“红岸工程”取得了突破性进展。但在按下发射键的那一刻,历经劫难的叶文洁没有意识到,她彻底改变了人类的命运。地球文明向宇宙发出的第一声啼鸣,以太阳为中心,以光速向宇宙深处飞驰……

四光年外,“三体文明”正苦苦挣扎——三颗无规则运行的太阳主导下的百余次毁灭与重生逼迫他们逃离母星。而恰在此时。他们接收到了地球发来的信息。在运用超技术锁死地球人的基础科学之后。三体人庞大的宇宙舰队开始向地球进发……

人类的末日悄然来临。

《三体Ⅱ·黑暗森林》

三体人在利用魔法般的科技锁死了地球人的科学之后,庞大的宇宙舰队杀气腾腾地直扑太阳系,意欲清除地球文明。

面对前所未有的危局,经历过无数磨难的地球人组建起同样庞大的太空舰队,同时,利用三体人思维透明的致命缺陷,制订了神秘莫测的“面壁计划”,精选出四位“面壁者”。秘密展开对三体人的反击。三体人自身虽然无法识破人类的诡谲计谋,却依靠由地球人中的背叛者挑选出的“破壁人”,与“面壁者”展开智慧博弈……

“面壁计划”究竟能否成功?地球人究竟能否在这场你死我活的文明生存竞争中战而胜之?神秘的“黑暗森林”究竟意味着什么?

《三体Ⅲ·死神永生》

与三体文明的战争使人类第一次看到了宇宙黑暗的真相,地球文明像一个恐惧的孩子,熄灭了寻友的篝火,在暗夜中发抖。自以为历经沧桑,其实刚刚蹒跚学步;自以为悟出了生存竞争的秘密,其实还远没有竞争的资格。

使两个文明命悬一线的黑暗森林打击,不过是宇宙战场上一个微不足道的插曲。真正的星际战争没人见过,也不可能见到,因为战争的方式和武器已经远远超出人类的想象,目睹战场之日,即是灭亡之时。

宇宙的田园时代已经远去,昙花一现的终极之美最终变成任何智慧体都无法做出的梦,变成游吟诗人缥缈的残歌;宇宙的物竞天择已到了最惨烈的时刻,在亿万光年暗无天日的战场上,深渊最底层的毁灭力量被唤醒,太空变成了死神广阔的披风。

太阳系中的人们永远不会知道这一切,最后直面真相的,只有两双眼睛。

《三体》

文化大革命如火如荼进行的同时。军方探寻外星文明的绝秘计划“红岸工程”取得了突破性进展。但在按下发射键的那一刻,历经劫难的叶文洁没有意识到,她彻底改变了人类的命运。地球文明向宇宙发出的第一声啼鸣,以太阳为中心,以光速向宇宙深处飞驰……

四光年外,“三体文明”正苦苦挣扎——三颗无规则运行的太阳主导下的百余次毁灭与重生逼迫他们逃离母星。而恰在此时。他们接收到了地球发来的信息。在运用超技术锁死地球人的基础科学之后。三体人庞大的宇宙舰队开始向地球进发……

人类的末日悄然来临。

《三体Ⅱ·黑暗森林》

三体人在利用魔法般的科技锁死了地球人的科学之后,庞大的宇宙舰队杀气腾腾地直扑太阳系,意欲清除地球文明。

面对前所未有的危局,经历过无数磨难的地球人组建起同样庞大的太空舰队,同时,利用三体人思维透明的致命缺陷,制订了神秘莫测的“面壁计划”,精选出四位“面壁者”。秘密展开对三体人的反击。三体人自身虽然无法识破人类的诡谲计谋,却依靠由地球人中的背叛者挑选出的“破壁人”,与“面壁者”展开智慧博弈……

“面壁计划”究竟能否成功?地球人究竟能否在这场你死我活的文明生存竞争中战而胜之?神秘的“黑暗森林”究竟意味着什么?

《三体Ⅲ·死神永生》

与三体文明的战争使人类第一次看到了宇宙黑暗的真相,地球文明像一个恐惧的孩子,熄灭了寻友的篝火,在暗夜中发抖。自以为历经沧桑,其实刚刚蹒跚学步;自以为悟出了生存竞争的秘密,其实还远没有竞争的资格。

使两个文明命悬一线的黑暗森林打击,不过是宇宙战场上一个微不足道的插曲。真正的星际战争没人见过,也不可能见到,因为战争的方式和武器已经远远超出人类的想象,目睹战场之日,即是灭亡之时。

宇宙的田园时代已经远去,昙花一现的终极之美最终变成任何智慧体都无法做出的梦,变成游吟诗人缥缈的残歌;宇宙的物竞天择已到了最惨烈的时刻,在亿万光年暗无天日的战场上,深渊最底层的毁灭力量被唤醒,太空变成了死神广阔的披风。

太阳系中的人们永远不会知道这一切,最后直面真相的,只有两双眼睛。

西周的灭亡 豆瓣 谷歌图书

Landscape and Power in Early China: The Crisis and Fall of the Western Zhou 1045-771 BC

9.0 (7 个评分)

作者:

李峰

译者:

徐峰

/

汤惠生

上海古籍出版社

2007

- 10

其它标题:

西周的灭亡

本书并非一部西周的通史,甚至也不是西周晚期的通史,而是对西周灭亡这一历史事件的实证性研究。

作者通过探讨西周国家的衰弱和灭亡这一特定的持续历史和地理过程中,地理条件及其政治性建构之间的复杂关系,综合运用考古发现、铭文和文献记录,同时联系地表形态的特征,分析和说明了西周的政治体系是如何并且为何不能经受住时间的考验,从而最终导致了西周国家的解体和王畿的崩溃。

作者通过探讨西周国家的衰弱和灭亡这一特定的持续历史和地理过程中,地理条件及其政治性建构之间的复杂关系,综合运用考古发现、铭文和文献记录,同时联系地表形态的特征,分析和说明了西周的政治体系是如何并且为何不能经受住时间的考验,从而最终导致了西周国家的解体和王畿的崩溃。

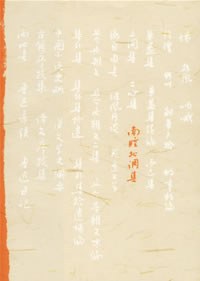

南腔北调集 豆瓣

9.1 (14 个评分)

作者:

鲁迅

人民文学出版社

2006

《南腔北调集》是鲁迅的一部杂文集,收录了鲁迅在1932-1933年间所写的杂文五十一篇。 包括《我们不再受骗了》,《听说梦》,《为了忘却的记念》,《关于女人》,《沙》,《上海的儿童》,《火》,《论翻印木刻》,《家庭为中国之基本》等。

1932年2月编定,收入了1932年至1933年间创作的杂文51篇。当时上海有一署名"美子"的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: "鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是'南腔北调'。"对此,鲁迅迎头反击道:"我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。"表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。

1932年2月编定,收入了1932年至1933年间创作的杂文51篇。当时上海有一署名"美子"的文人在《作家素描》一文中攻击鲁迅: "鲁迅很喜欢演说,只是有些口吃,而且是'南腔北调'。"对此,鲁迅迎头反击道:"我不会说绵软的苏白,不会打响亮的京调,不入调不入流,实在是南腔北调。"表明了自己不愿随波逐流,鄙薄无聊文人的立场,信手拈来的这个集名,诙谐幽默之中,寄托了对敌人的鄙视,表示了不妥协的态度。所以先生将1934年3月出版的这个集子命名为《南腔北调集》,是一种自嘲,更是对美子的嘲讽。

鲁迅:中国“温和”的尼采 豆瓣

作者:

【澳】张钊贻

北京大学出版社

2011

- 10

本书共分五章:一、尼采到东方的旅程;二 、奴隶价值的重估;三、尼采的反政治性和精神激进主义;四、尼采的永恒的“民族性 ”改革;五、鲁迅文学创作中的尼采影响。在鲁迅研究的历史上,该书不仅是最新的成 果,而且在全面和深入方面处于执牛耳的地位。 在课题的拓展和研究进展上,该书至少有两个方面作出了 新贡献:第一是在鲁迅对尼采美学的中心主题的吸收方面;第二是在鲁迅与尼采哲学的 政治因素方面。本书在尼采美学思想对中国的影响研究“应该说是一种全面的重新估价”。

中国图说 豆瓣

作者:

(德)阿塔纳修斯·基歇尔

译者:

张西平

/

杨慧玲

…

2010

- 3

《中国图说》通过欧洲传教士在中国各地旅行的所闻所见,不仅介绍了中国及亚洲各地的宗教信仰,还。有他们所见到的各种人文与自然的奇异的事物,如中国的动植物、矿产、建筑、技艺、文字等,同时附有数十幅精美的绘画。

《中国图说》:阿塔纳修斯·基歇尔是欧洲17世纪著名的学者。他一生著述繁多,但最有影响的著作之一是《中国图说》。该书拉丁文版的原书名为《中国宗教、世俗和各种自然、技术奇观及其有价值的实物材料汇编》。《中国图说》通过欧洲传教士在中国各地旅行的所闻所见,不仅介绍了中国及亚洲各地的宗教信仰,还有他们所见到的各种人文与自然的奇异的事物,如中国的动植物、矿产、建筑、技艺、文字等,同时附有数十幅精美的绘画,因而出版后引起较大反响,不仅被当时的欧洲学者所看重,也为一般读者所喜爱,被称为“当时之中国百科全书”,引起了人们对中国问题的兴趣,从某种程度上说,成为18世纪欧洲“中国热”的前奏曲。

神奇的东方——中译者序

英译者序

献词

序言

第一部分 关于大秦景教流行中国碑

第一章 对大秦景教流行中国碑的阐释

第二章 对约一千年前某些基督教传教士在中国陕西省竖立的中文一迦勒底文碑碑文的正确直译,这个碑于1625年发现,这有益于基督教义的传播

第三章 石碑的三种释文及向读者所作的说明

第四章 石碑顶端的十字架

第五章 碑文中的信条与礼仪

第六章 碑文中叙利亚文姓名的翻译

第二部分 通往中国的不同旅行路线

第一章 在不同时间,由于什么原因,由什么人,走的是哪条通道,基督福音才被传布到东方——印度、鞑靼帝国、中国和亚洲其他地区

第二章 使徒圣多默及其后继者在整个东亚地区宣讲福音

第三章 关于契丹及其真正的位置

第四章 吴尔铎神父与白乃心神父所叙述的那些王国人民的衣着与风俗习惯

第五章 关于莫卧儿王国和那里的奇闻逸事,以及从那里去中国、印度与欧洲的不同旅程

第六章 威尼斯人马可。波罗和亚美尼亚人海屯去契丹或中国的旅程

第七章 基督信仰通过这些旅行被介绍到鞑靼王国和契丹王国

第八章 基督教信仰最近在中国传播的情况

第九章 中国历法的修正及其益处

第十章 耶稣会神父所惯用的使中国人改宗的方式

第三部分 西方的偶像崇拜首先传到波斯和印度,然后扩展到鞑靼、中国与日本

前言

第一章 中国的偶像崇拜

第二章 中国人、日本人和鞑靼人偶像崇拜的相同之处

第三章 印度和中国偶像崇拜的比较

第四章 婆罗门的风俗,以及埃及迷信是怎样通过婆罗门教徒传播到波斯、印度、中国、日本和最远的东方诸王国的

第五章 荒谬的婆罗门宗教,以及它们关于人类起源的说法

第六章 婆罗门教的虚构学说和神的十个化身,恒河两岸印度人的信仰

第七章 婆罗门的文字

第四部分 关于中国的自然与人文的奇观

前言

第一章 中国独特的地理位置及其政治制度

第二章 中国人的政治制度

第三章 中国的城市和风土人情

第四章 中国的山脉和山中的自然奇观

第五章 湖泊、河流与溪水中的奇观

第六章 奇异的中国植物

第七章 奇异的中国动物

第八章 中国特有的飞禽

第九章 中国的河鱼和海鱼

第十章 中国的蛇

第十一章 中国的岩石与矿物

第五部分 关于中国的建筑和其他机械技艺

前言

关于中国的桥梁及其他大型建筑

中国人的其他发明

第六部分 关于中国的文字

前言

第一章 中国的象形文字

第二章 中国古文字分析

第三章 最古老中国文字的解释

第四章 中国字与埃及字的不同

第五章 结论

附录

大秦景教流行中国碑拓本

大秦景教流行中国碑碑文

耶稣会士白乃心神父对托斯卡纳大公爵所提诸问题之简要答复

法汉词典

地图二幅(附后)

中文版译后记

《中国图说》:阿塔纳修斯·基歇尔是欧洲17世纪著名的学者。他一生著述繁多,但最有影响的著作之一是《中国图说》。该书拉丁文版的原书名为《中国宗教、世俗和各种自然、技术奇观及其有价值的实物材料汇编》。《中国图说》通过欧洲传教士在中国各地旅行的所闻所见,不仅介绍了中国及亚洲各地的宗教信仰,还有他们所见到的各种人文与自然的奇异的事物,如中国的动植物、矿产、建筑、技艺、文字等,同时附有数十幅精美的绘画,因而出版后引起较大反响,不仅被当时的欧洲学者所看重,也为一般读者所喜爱,被称为“当时之中国百科全书”,引起了人们对中国问题的兴趣,从某种程度上说,成为18世纪欧洲“中国热”的前奏曲。

神奇的东方——中译者序

英译者序

献词

序言

第一部分 关于大秦景教流行中国碑

第一章 对大秦景教流行中国碑的阐释

第二章 对约一千年前某些基督教传教士在中国陕西省竖立的中文一迦勒底文碑碑文的正确直译,这个碑于1625年发现,这有益于基督教义的传播

第三章 石碑的三种释文及向读者所作的说明

第四章 石碑顶端的十字架

第五章 碑文中的信条与礼仪

第六章 碑文中叙利亚文姓名的翻译

第二部分 通往中国的不同旅行路线

第一章 在不同时间,由于什么原因,由什么人,走的是哪条通道,基督福音才被传布到东方——印度、鞑靼帝国、中国和亚洲其他地区

第二章 使徒圣多默及其后继者在整个东亚地区宣讲福音

第三章 关于契丹及其真正的位置

第四章 吴尔铎神父与白乃心神父所叙述的那些王国人民的衣着与风俗习惯

第五章 关于莫卧儿王国和那里的奇闻逸事,以及从那里去中国、印度与欧洲的不同旅程

第六章 威尼斯人马可。波罗和亚美尼亚人海屯去契丹或中国的旅程

第七章 基督信仰通过这些旅行被介绍到鞑靼王国和契丹王国

第八章 基督教信仰最近在中国传播的情况

第九章 中国历法的修正及其益处

第十章 耶稣会神父所惯用的使中国人改宗的方式

第三部分 西方的偶像崇拜首先传到波斯和印度,然后扩展到鞑靼、中国与日本

前言

第一章 中国的偶像崇拜

第二章 中国人、日本人和鞑靼人偶像崇拜的相同之处

第三章 印度和中国偶像崇拜的比较

第四章 婆罗门的风俗,以及埃及迷信是怎样通过婆罗门教徒传播到波斯、印度、中国、日本和最远的东方诸王国的

第五章 荒谬的婆罗门宗教,以及它们关于人类起源的说法

第六章 婆罗门教的虚构学说和神的十个化身,恒河两岸印度人的信仰

第七章 婆罗门的文字

第四部分 关于中国的自然与人文的奇观

前言

第一章 中国独特的地理位置及其政治制度

第二章 中国人的政治制度

第三章 中国的城市和风土人情

第四章 中国的山脉和山中的自然奇观

第五章 湖泊、河流与溪水中的奇观

第六章 奇异的中国植物

第七章 奇异的中国动物

第八章 中国特有的飞禽

第九章 中国的河鱼和海鱼

第十章 中国的蛇

第十一章 中国的岩石与矿物

第五部分 关于中国的建筑和其他机械技艺

前言

关于中国的桥梁及其他大型建筑

中国人的其他发明

第六部分 关于中国的文字

前言

第一章 中国的象形文字

第二章 中国古文字分析

第三章 最古老中国文字的解释

第四章 中国字与埃及字的不同

第五章 结论

附录

大秦景教流行中国碑拓本

大秦景教流行中国碑碑文

耶稣会士白乃心神父对托斯卡纳大公爵所提诸问题之简要答复

法汉词典

地图二幅(附后)

中文版译后记