文化

在日本,我忍不住又笑了 豆瓣

6.8 (5 个评分)

作者:

萨苏

2011

- 8

本书是著名旅日工程师、作家萨苏在2011年的最新力作。作者用中国人独有的乐天情怀和京味调侃,爆料自己初到日本的各种笑话,与妻子上演的国际文化“冷幽默”,以及自己经历过的各种趣事。用真实细腻的笔触,描述草根的动人生活情境,让日本再也没有隐私,展现日本从未有过的阳光面。

在日本,笑一笑,生活就是这样简单有趣。

编辑推荐:

对日本这个“怪胎”的剖析,西方首推本尼迪克特的《菊与刀》,中国则是国民党元老戴季陶的《日本论》。 作为旅日工程师、作家的萨苏,妻子是日本人,又在日本生活10年,他一直用理性、幽默、草根的态度看待日本,将一些“媚俗”而只关注阴暗面的因素一扫而空,通过对日本民族思维在家庭、文化乃至国家政策中滑稽可爱一面的揭示,将一个摘掉“眼镜”后的纯净日本形象展现眼前;细腻真实的生活情景让人与日本零距离接触,再也没有隐私的日本让人倍感其阳光一面。尤其是他搞笑、辛辣的文笔,让人笑出眼泪来,一改其他作品写日本的客观、冷静的叙述笔调,读后忍不住喊一声:日本人还是很可爱滴。例如,本书用真实的生活事件,注释“菊与刀”的思维怎样在日本人的头脑中扎根:校长要求老师练习一边鼓掌一边摇动手中的五星红旗,而且同步进行;国家改革最终成果是,同时有七个孩子表演“白雪公主”;一边四处捕鲸,一边要求保护伤害自己的狗熊……种种怪谬事件,让人忍不住在日本又笑了。 萨苏曾坦承,自己写日本有过三大高峰:第一次是从中日民族感情;第二次是从社会心理;第三次就是从自己的家庭、日常生活见闻。相对来说,本书的切入点更精准,感受更真实深刻,读者是亲身体验而不是被灌输。正所谓:“一粒沙里见世界”,日本尽在掌握中。

在日本,笑一笑,生活就是这样简单有趣。

编辑推荐:

对日本这个“怪胎”的剖析,西方首推本尼迪克特的《菊与刀》,中国则是国民党元老戴季陶的《日本论》。 作为旅日工程师、作家的萨苏,妻子是日本人,又在日本生活10年,他一直用理性、幽默、草根的态度看待日本,将一些“媚俗”而只关注阴暗面的因素一扫而空,通过对日本民族思维在家庭、文化乃至国家政策中滑稽可爱一面的揭示,将一个摘掉“眼镜”后的纯净日本形象展现眼前;细腻真实的生活情景让人与日本零距离接触,再也没有隐私的日本让人倍感其阳光一面。尤其是他搞笑、辛辣的文笔,让人笑出眼泪来,一改其他作品写日本的客观、冷静的叙述笔调,读后忍不住喊一声:日本人还是很可爱滴。例如,本书用真实的生活事件,注释“菊与刀”的思维怎样在日本人的头脑中扎根:校长要求老师练习一边鼓掌一边摇动手中的五星红旗,而且同步进行;国家改革最终成果是,同时有七个孩子表演“白雪公主”;一边四处捕鲸,一边要求保护伤害自己的狗熊……种种怪谬事件,让人忍不住在日本又笑了。 萨苏曾坦承,自己写日本有过三大高峰:第一次是从中日民族感情;第二次是从社会心理;第三次就是从自己的家庭、日常生活见闻。相对来说,本书的切入点更精准,感受更真实深刻,读者是亲身体验而不是被灌输。正所谓:“一粒沙里见世界”,日本尽在掌握中。

Culture, Power, and the State 豆瓣

作者:

Prasenjit Duara

Stanford University Press

1991

- 4

In the early twentieth century, the Chinese state made strenuous efforts to broaden and deepen its authority over rural society. This book is an ambitious attempt to offer both a method and a framework for analyzing Chinese social history in the state-making era.The author constructs a prismatic view of village-level society that shows how marketing, kinship, water control, temple patronage, and other structures of human interaction overlapped to form what he calls the cultural nexus of power in local society. The author's concept of the cultural nexus and his tracing of how it was altered enables us for the first time to grapple with change at the village level in all its complexity.The author asserts that the growth of the state transformed and delegitimized the traditional cultural nexus during the Republican era, particularly in the realm of village leadership and finances. Thus, the expansion of state power was ultimately and paradoxically responsible for the revolution in China as it eroded the foundations of village life, leaving nothing in its place.The problems of state-making in China were different from those of eighteenth- and nineteenth-century Europe; the Chinese experience heralds the process that would become increasingly common in the emergent states of the developing world under the very different circumstances of the twentieth century.

左手中国人右手日本人 豆瓣

作者:

余秋雨

/

柏杨

2009

- 1

中国和日本,这两个东方民族一直以来都是世界瞩目的焦点。在中国近现代史上,“民族性”这个话题曾引起了数次学术界及民间的激烈论战。在上世纪80年代,国家还将“民族性”作为 “七五”重点科研项目进行研究。

本书选材独特,从剖析民族性、劣根性、精神性的角度出发,精心选取中外大家的经典篇章,有些出自鲁迅、林语堂、钱钟书等大家之手,有些是李敖及柏杨等人狂傲尖锐又不失深刻之作,有些是现当代作家对民族社会的最新剖析和认识,还有早期来华的英美法等国传教士的观察记录,更有日本名家对日本民族的自我认识和反思。这些都是关于中国和日本民族性格最具有代表性的论述,百十年来,争鸣声赞同声不断,见仁见智,经久不衰。

随文还配以数百幅生动形象的老照片、漫画及日本浮世绘作品,读者不仅可以看到中日两国民族性的过去,更可以远瞻未来。

本书选材独特,从剖析民族性、劣根性、精神性的角度出发,精心选取中外大家的经典篇章,有些出自鲁迅、林语堂、钱钟书等大家之手,有些是李敖及柏杨等人狂傲尖锐又不失深刻之作,有些是现当代作家对民族社会的最新剖析和认识,还有早期来华的英美法等国传教士的观察记录,更有日本名家对日本民族的自我认识和反思。这些都是关于中国和日本民族性格最具有代表性的论述,百十年来,争鸣声赞同声不断,见仁见智,经久不衰。

随文还配以数百幅生动形象的老照片、漫画及日本浮世绘作品,读者不仅可以看到中日两国民族性的过去,更可以远瞻未来。

武士道 豆瓣

7.5 (22 个评分)

作者:

[日] 新渡户稻造

译者:

张俊彦

商务印书馆

1993

- 2

《武士道》一书是作者于1899年在美国宾夕法尼亚州养病时,有感于外国人对日本的传统武士道知之甚少,为了向国外介绍而用英文写成的。由于作者本人是一个在幼年时亲自接受过武士道传统教育的日本人,因此,正如作者所说,他在介绍时,与别的外国的日本研究者至多只不过是个“辩护律师”不同,“可以采取被告人的态度”。的确,我们在读到他所系统介绍的武士道的种种方。面时,颇有入木三分之感。同时,由于作者是为了向国外作介绍而写的,行文中大量引用了西方的历史和文学典故进行比较,所以就更便于外国读者阅读和理解。正因为如此,本书一出版就引起了外国读者的极大兴趣。据作者自序说,当时的美国总统西奥多·罗斯福不仅自己亲自读了此书,还以此书分赠其友人。光是本书的日本版从1900年到1905年的6年之间就重版了10次,本书还被译成了多种文字,在世界的日本研究书目中占有重要位置。目前在我国的日本研究正深入到探讨日本的文化传统、民族特性对当代日本的影响之时,相信把这本颇享盛名的著作译为中文以飨读者,或许不无意义。自然,由于本书是在将近一个世纪之前写出来的,其中有些观点不免有过时之感,同时,由于作者本人的立场所限,有些观点也很值得商榷。这是希望读者们注意的。

樱花与武士 豆瓣

作者:

孔祥旭

同心出版社

2007

- 10

《樱花与武士》对决定现代日本成长轨迹的“先天基因”——风土细节和世间规则的进行了深入剖析和精辟解读,不仅真实质感地呈现了日本人的文化品格和行为习惯,更揭示了日本人细腻、暧昧、不畏死等表象下顺从而固执,孤立又短视的真实性格。

作者从全新的视角,风土细节与世间人情,对日本的文化、社会、经济、政治、历史等进行了全面剖析,深刻地指出日本之所以成为日本,正是其独特的以高度同化为目的的欺辱制度与文化,日本列岛与大陆的地缘关系为这种制度与文化提供了充分的营养和精巧的生长空间。

作者曾在日本长期生活,对日本有切身感受,因此《樱花与武士》未受二战以来世人对日本的某些成见的影响,所采用的研究方法也有日本流利细节与第一手资料的特色,但又不受其限制,将它们与中国及至其他民族的特点进行了“白描”式的对比分析,所以《樱花与武士》读来亲切质感,新鲜清澈。

历史上,日本与中国师生关系颠倒往复,近代以来的事件更为这种师生关系加入了更多复杂的情怀。如何看待日本,理解日本,成了国人经久不解的困惑。这种困惑很大程度上出自于青出于蓝的感情纠葛,如何抛却它,使国人在新世纪里以崛起大国客观平等的眼光看待日本,《樱花与武士》提供了一个参考。

作者从全新的视角,风土细节与世间人情,对日本的文化、社会、经济、政治、历史等进行了全面剖析,深刻地指出日本之所以成为日本,正是其独特的以高度同化为目的的欺辱制度与文化,日本列岛与大陆的地缘关系为这种制度与文化提供了充分的营养和精巧的生长空间。

作者曾在日本长期生活,对日本有切身感受,因此《樱花与武士》未受二战以来世人对日本的某些成见的影响,所采用的研究方法也有日本流利细节与第一手资料的特色,但又不受其限制,将它们与中国及至其他民族的特点进行了“白描”式的对比分析,所以《樱花与武士》读来亲切质感,新鲜清澈。

历史上,日本与中国师生关系颠倒往复,近代以来的事件更为这种师生关系加入了更多复杂的情怀。如何看待日本,理解日本,成了国人经久不解的困惑。这种困惑很大程度上出自于青出于蓝的感情纠葛,如何抛却它,使国人在新世纪里以崛起大国客观平等的眼光看待日本,《樱花与武士》提供了一个参考。

叶隐闻书 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

[日]山本常朝 口述

/

[日]田代阵基 笔录

译者:

李冬君

广西师范大学出版社

2007

- 5

1. 《叶隐闻书》是日本武士道精神的真正源头、原典,论语体,重要性勘比儒家《论语》。

2. 原文是古日语,艰涩难译,一直未引介过来。本书是第一个中文译本,首次在大陆推出。译文典雅清晰。

3. 林少华、叶渭渠、王新生、茂吕美耶,鼎力推荐!

4.新渡户稻造的《武士道》是日本人写给外国人看的,本尼迪克特的《菊与刀》是美国人写日本的,都离原本精神甚远,而《叶隐闻书》原滋原味,告诉你日本人自己创作的经典如何讲武士道的。

5.这是本让中国人震撼的书,无论你多么理性。借本书可以真正了解武士道,进而明白日本为什么会是这个样子。

武士道是日本文化精神的核心,对日本民族性的影响颇深,尤其是日本近代化过程中、以及今天日本人的生活方式中、精神信仰中,都留下了武士道精神的印痕。故欲了解日本,必先了解武士道。研究日本武士道者,必以《叶隐闻书》为首要。

《叶隐闻书》成书于1716年(日本江户时代),共十一卷,是由佐贺藩主锅岛光茂的侍臣山本常朝口述,一个名叫田代陈基的武士用七年的时间笔录而成。主要为论语体,又称《叶隐论语》。

《叶隐闻书》是武士道的经典,是日本武士道精神的源头。勘比儒家《论语》。

《叶隐闻书》除了探讨武士的战术问题,主要是将武士的职业精神上升到一种人生境界,即武士生死的哲学高度。该书开宗明义:“武士道者,死之谓也。”赴死、忠义两全,是武士道的终极追求。

它不仅是一部武士修养书,而且也是一部作为近古日本特殊社会形态“武士社会”的文化精神史书,是日本传统文化的重要组成部分,也是一部全面了解日本、日本人和日本文化的重要原典之一。

2. 原文是古日语,艰涩难译,一直未引介过来。本书是第一个中文译本,首次在大陆推出。译文典雅清晰。

3. 林少华、叶渭渠、王新生、茂吕美耶,鼎力推荐!

4.新渡户稻造的《武士道》是日本人写给外国人看的,本尼迪克特的《菊与刀》是美国人写日本的,都离原本精神甚远,而《叶隐闻书》原滋原味,告诉你日本人自己创作的经典如何讲武士道的。

5.这是本让中国人震撼的书,无论你多么理性。借本书可以真正了解武士道,进而明白日本为什么会是这个样子。

武士道是日本文化精神的核心,对日本民族性的影响颇深,尤其是日本近代化过程中、以及今天日本人的生活方式中、精神信仰中,都留下了武士道精神的印痕。故欲了解日本,必先了解武士道。研究日本武士道者,必以《叶隐闻书》为首要。

《叶隐闻书》成书于1716年(日本江户时代),共十一卷,是由佐贺藩主锅岛光茂的侍臣山本常朝口述,一个名叫田代陈基的武士用七年的时间笔录而成。主要为论语体,又称《叶隐论语》。

《叶隐闻书》是武士道的经典,是日本武士道精神的源头。勘比儒家《论语》。

《叶隐闻书》除了探讨武士的战术问题,主要是将武士的职业精神上升到一种人生境界,即武士生死的哲学高度。该书开宗明义:“武士道者,死之谓也。”赴死、忠义两全,是武士道的终极追求。

它不仅是一部武士修养书,而且也是一部作为近古日本特殊社会形态“武士社会”的文化精神史书,是日本传统文化的重要组成部分,也是一部全面了解日本、日本人和日本文化的重要原典之一。

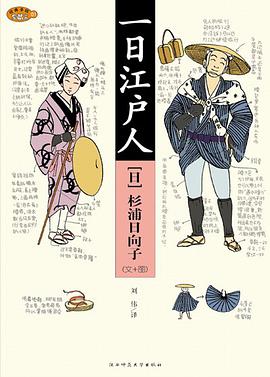

一日江户人 豆瓣

8.1 (15 个评分)

作者:

[日本] 杉浦日向子

译者:

刘玮

陕西师范大学出版社

2007

本书是日本第二代女漫画家代表人物、文艺漫画 大师杉浦日向子的巅峰之作,日本亚马逊网站销售冠军图书,重印28次,销售100万册雄踞榜首10年!

杉浦日向子(1958—2005年)生于东京,漫画家,作家,公认的江户风俗学权威。身为日本第二代女性漫画家代表之一,曾荣获日本最权威的漫画家协会奖和文艺春秋漫画奖。作品具有浮世绘的质感,其风格被称为“文艺漫画”。

江户时代是幕府将军的时代,是日本一个无与伦比的时代,而江户城作为东京的前身,又是这个时代的政治、经济、文化之都,是日本最具情趣的历史名城。它几乎就是日本的代名词。杉浦日向子则被称为“从江户来的人”——代表着最正宗的日本文化。

书中有130幅生动有趣的手绘图,俏皮诙谐的文字,娓娓动人的逸闻趣事。日本江户民俗研究权威作家——杉浦日向子带你畅游日本最具风情的时代、最具风情的城市:古代东京——江户。为你细致入微地全面图解江户风情,揭开日本式情趣的渊源。本书作为内容丰富又实用的江户入门指南,详尽图解最具日本味道的江户人生活的方方面面

杉浦日向子(1958—2005年)生于东京,漫画家,作家,公认的江户风俗学权威。身为日本第二代女性漫画家代表之一,曾荣获日本最权威的漫画家协会奖和文艺春秋漫画奖。作品具有浮世绘的质感,其风格被称为“文艺漫画”。

江户时代是幕府将军的时代,是日本一个无与伦比的时代,而江户城作为东京的前身,又是这个时代的政治、经济、文化之都,是日本最具情趣的历史名城。它几乎就是日本的代名词。杉浦日向子则被称为“从江户来的人”——代表着最正宗的日本文化。

书中有130幅生动有趣的手绘图,俏皮诙谐的文字,娓娓动人的逸闻趣事。日本江户民俗研究权威作家——杉浦日向子带你畅游日本最具风情的时代、最具风情的城市:古代东京——江户。为你细致入微地全面图解江户风情,揭开日本式情趣的渊源。本书作为内容丰富又实用的江户入门指南,详尽图解最具日本味道的江户人生活的方方面面

七彩方言 豆瓣

作者:

甘于恩

2005

- 3

方言学的读物,可以写得深奥、严谨、学究气十足,但那样不符合本书的宗旨。本书的读者对象是中等文化程度以上的读者,因此,我们写作时便要处处考虑到这些读者的接受能力和品味,文章要短小精悍,笔触要生动活泼,用词要通俗易懂,通过各个版块的有机联系,将汉语方言的知识和现象串联成一个“网络”。读者读完全书,自然对汉语方言的基本知识有概要式的了解,即使是有选择性地阅读,对于提升读者的语文知识,对于加强他们对祖国传统文化的认识也大有好处。

方言是地方文化的载体,可以说,没有方言,地方文化就失去了依附。我们以前由于认识上的偏差,对于方言有不少误解,以为研究、介绍方言,不利于推广普通话、不利于语言规范化。其实,深入地研究和认识方言的特点,非但不会妨碍“推普”,不会妨碍语言规范化,反而会有效地促进这项具有历史意义的工作,个中道理,请读者详细阅读本书的有关章节,这里就不赘述了。

本书的写作,从酝酿到成书,历时五年,笔者耗费了大量的心血,虽然不敢说没有错误,但基本上尊重方言事实,求实求真求趣,将汉语方言中最精华的东西呈现给亲爱的读者。然而,书成之后,不免惶恐,实在是因为笔者学识有限,阅历有限,时间也有限。如果有遗珠之憾,责任当然要由我来负。在此预先向读者致歉,希望得到读者的指教和批评,令此书将来再版时可以有机会不断改善。

书稿杀青在即,不禁想起诸位师长在本人成长过程中所给予的关爱。是詹伯慧教授引导我走入方言研究的学术殿堂,他的人格魅力有口皆碑,他的学识亦使我受惠无穷,他老人家在我感到彷徨的时候,数度伸手扶助,感激之情,难以言表。张日昇教授也是我的患难之交,在我最困难的时候,是他用真诚的情谊,帮助了我,如今他远在异国,令人怀念。“滴水之恩,当涌泉相报”,很遗憾不能在有限的篇幅一一列举帮助过我的同事和朋友,但他们的友情,可以说是我编写成这本书的动力之一。

方言是地方文化的载体,可以说,没有方言,地方文化就失去了依附。我们以前由于认识上的偏差,对于方言有不少误解,以为研究、介绍方言,不利于推广普通话、不利于语言规范化。其实,深入地研究和认识方言的特点,非但不会妨碍“推普”,不会妨碍语言规范化,反而会有效地促进这项具有历史意义的工作,个中道理,请读者详细阅读本书的有关章节,这里就不赘述了。

本书的写作,从酝酿到成书,历时五年,笔者耗费了大量的心血,虽然不敢说没有错误,但基本上尊重方言事实,求实求真求趣,将汉语方言中最精华的东西呈现给亲爱的读者。然而,书成之后,不免惶恐,实在是因为笔者学识有限,阅历有限,时间也有限。如果有遗珠之憾,责任当然要由我来负。在此预先向读者致歉,希望得到读者的指教和批评,令此书将来再版时可以有机会不断改善。

书稿杀青在即,不禁想起诸位师长在本人成长过程中所给予的关爱。是詹伯慧教授引导我走入方言研究的学术殿堂,他的人格魅力有口皆碑,他的学识亦使我受惠无穷,他老人家在我感到彷徨的时候,数度伸手扶助,感激之情,难以言表。张日昇教授也是我的患难之交,在我最困难的时候,是他用真诚的情谊,帮助了我,如今他远在异国,令人怀念。“滴水之恩,当涌泉相报”,很遗憾不能在有限的篇幅一一列举帮助过我的同事和朋友,但他们的友情,可以说是我编写成这本书的动力之一。

我們最幸福:北韓人民的真實生活 豆瓣 Goodreads

Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea

9.0 (165 个评分)

作者:

Barbara Demick

/

芭芭拉·德米克

译者:

黃煜文

麥田出版社

2011

- 5

朝鮮向來是個外人難以深入、臆測的一個祕密國度。

夜空中,整個朝鮮地區都是黑的,那黑暗訴說著人民深不可測的痛苦,有時卻又穿插著零星微弱的希望曙光……

與燈光閃耀的南韓相比,北韓好似黑夜與白晝。在這裡,飢荒奪去了數百萬人的性命,製造和貿易幾乎停止,經濟崩潰,醫療機制失敗,人們習慣於行走在要跨越屍體倒臥在街頭。

朝鮮曾遭受兩次悲劇。第一個是朝鮮半島分裂的二戰結束時(史達林安扶植金正日作為蘇聯在朝鮮的代理人),第二悲劇是蘇聯的崩潰(在後蘇聯時代,朝鮮遭受短缺,電力,自來水和食物)。金日成和金正日藉機創造了個人崇拜的一種痴迷的支持,自我監督的社會。本書透過生動地描寫六個勇敢的叛逃者的悲哀生命,投射出現實生活中集權主義的本質。

《我們最幸福》作為一個故事它確實引人入勝,但實質上則作為一種政治信息的描述:看這個極權主義鎮壓下可怕的朝鮮共和國是如何成功地讓人民對外部世界完全一無所悉,以及他們如何避免內部政權的垮台?其中究竟暗藏了什麼樣的詭計?

從六名平凡百姓的生活中,我們對北韓有了超乎以往的認識。

夜空中,整個朝鮮地區都是黑的,那黑暗訴說著人民深不可測的痛苦,有時卻又穿插著零星微弱的希望曙光……

與燈光閃耀的南韓相比,北韓好似黑夜與白晝。在這裡,飢荒奪去了數百萬人的性命,製造和貿易幾乎停止,經濟崩潰,醫療機制失敗,人們習慣於行走在要跨越屍體倒臥在街頭。

朝鮮曾遭受兩次悲劇。第一個是朝鮮半島分裂的二戰結束時(史達林安扶植金正日作為蘇聯在朝鮮的代理人),第二悲劇是蘇聯的崩潰(在後蘇聯時代,朝鮮遭受短缺,電力,自來水和食物)。金日成和金正日藉機創造了個人崇拜的一種痴迷的支持,自我監督的社會。本書透過生動地描寫六個勇敢的叛逃者的悲哀生命,投射出現實生活中集權主義的本質。

《我們最幸福》作為一個故事它確實引人入勝,但實質上則作為一種政治信息的描述:看這個極權主義鎮壓下可怕的朝鮮共和國是如何成功地讓人民對外部世界完全一無所悉,以及他們如何避免內部政權的垮台?其中究竟暗藏了什麼樣的詭計?

從六名平凡百姓的生活中,我們對北韓有了超乎以往的認識。

娛樂大家 - 文化篇 豆瓣

作者:

林奕華

牛津大學出版社

2008

- 7

距《等待香港》系列面世,睽違三年的林奕華以嶄新的面目帶來《娛樂大家》系列,高舉娛樂旗幟,分享對於電影、電視、明星與文化的想法。

娛樂是名詞、動詞,更是比喻。作者從娛樂出發,尋找在物慾橫飛的消費主義時代裏,它所承載的無數符號和意義。娛樂是一面哈哈鏡,模糊地折射了現代人的慾望、權力、道德、性觀、想像和消費。變身娛樂 [名] 大家的作者換來明鏡,為大至震撼社會和小至雞毛蒜皮的娛樂人事,進行釐清、透視和評析,探索我們和娛樂的相互關係,盼能了解背後本質,啟發大家深度思考。這樣的過程,我們稱之為娛樂,因為在閱讀與思考中,讀者得到的可以是滿足的歡娛與快樂。

娛樂是名詞、動詞,更是比喻。作者從娛樂出發,尋找在物慾橫飛的消費主義時代裏,它所承載的無數符號和意義。娛樂是一面哈哈鏡,模糊地折射了現代人的慾望、權力、道德、性觀、想像和消費。變身娛樂 [名] 大家的作者換來明鏡,為大至震撼社會和小至雞毛蒜皮的娛樂人事,進行釐清、透視和評析,探索我們和娛樂的相互關係,盼能了解背後本質,啟發大家深度思考。這樣的過程,我們稱之為娛樂,因為在閱讀與思考中,讀者得到的可以是滿足的歡娛與快樂。

八十年代訪談錄 豆瓣 谷歌图书

9.3 (9 个评分)

作者:

查建英

牛津大學出版社

2006

由 查 建 英 編 著 的 《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 簡 體 版 在 國 內 推 出 後 , 掀 起 了 一 片 談 論 八 十 年 代 的 風 潮 。 書 中 查 建 英 共 訪 問 了 十 二 位 八 十 年 代 的 精 英 , 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 甘 陽 等 均 在 受 訪 之 列 。 《 八 十 年代 》 訪 談 錄 繁 體 版 , 現 由 牛 津 大 學 出 版 社 出 版 , 繁 體 版 收 錄 了 查 建 英 與 受 訪 者 的 對 話 , 不 經 刪 節 , 其 中 包 括 查 建 英 與 電 影 創 作 人 劉 奮 鬥 的 一 章 對 話 。

《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 繁 體 版 是 一 本 關 於 「八 十 年 代 」 友 情 和 激 情 的 訪 談 錄 , 訪 談 者 均 為 中 國 文 化 界 各 領 風 騷 的 傑 出 人 物 : 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 陳 平 原 、 崔 建 、 甘 陽 、 李 陀 、 栗 憲 庭 、 林 旭 東 、 劉 奮 鬥 、 劉 索 拉 、 田 壯 壯 。 儘 管 那 時 年 輕 氣盛 、 出 道 成 名 ; 儘 管 與 今 天 這 個 極 為 現 實 的 複 雜 的 時 代 相 比 , 那 個 前 消 費 時 代 單 純 而 浪 漫 ……

《 八 十 年 代 》 訪 談 錄 繁 體 版 是 一 本 關 於 「八 十 年 代 」 友 情 和 激 情 的 訪 談 錄 , 訪 談 者 均 為 中 國 文 化 界 各 領 風 騷 的 傑 出 人 物 : 阿 城 、 北 島 、 陳 丹 青 、 陳 平 原 、 崔 建 、 甘 陽 、 李 陀 、 栗 憲 庭 、 林 旭 東 、 劉 奮 鬥 、 劉 索 拉 、 田 壯 壯 。 儘 管 那 時 年 輕 氣盛 、 出 道 成 名 ; 儘 管 與 今 天 這 個 極 為 現 實 的 複 雜 的 時 代 相 比 , 那 個 前 消 費 時 代 單 純 而 浪 漫 ……

风景与认同 豆瓣

Landscape and Identity: Geographies of Nation and Class in England

作者:

[美国] 温迪·J. 达比

译者:

张箭飞

/

赵红英

译林出版社

2011

- 1

本书是一项跨学科研究,涉及1750年至今的广阔时段,考察了风景在历史阶级关系和民族认同形成过程中所发挥的重要作用。全书分文化表达、政治内容和民族志三部分,论及风景区的立法史、风景进入权与政治进入权的冲突或互动、交通运输体系与景区环境保护的关系、围绕景区开发和土地使用展开的博弈、隐匿在风景里的权力关系等。多重视角相映成趣,在学术视野和方法上都具有启发性。