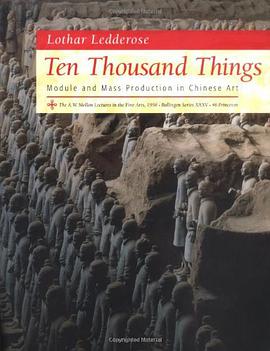

Chinese workers in the third century b.c. created seven thousand life-sized terracotta soldiers to guard the tomb of the First Emperor. In the eleventh century a.d., Chinese builders constructed a pagoda from as many as thirty thousand separately carved wooden pieces. In the seventeenth and eighteenth centuries, China exported more than a hundred million pieces of porcelain to the West. As these examples show, the Chinese throughout history have produced works of art in astonishing quantities - and have done so without sacrificing quality, affordability, or speed of manufacture. How have they managed this? Lothar Ledderose takes us on a remarkable tour of Chinese art and culture to explain how artists used complex systems of mass production to assemble extraordinary objects from standardized parts or modules. As he reveals, these systems have deep roots in Chinese thought - in the idea that the universe consists of ten thousand categories of things, for example - and reflect characteristically Chinese modes of social organization. Ledderose begins with the modular system par excellence: Chinese script, an ancient system of fifty thousand characters produced from a repertoire of only about two hundred components. He shows how Chinese artists used related modular systems to create ritual bronzes, to produce the First Emperor's terracotta army, and to develop the world's first printing systems. He explores the dazzling variety of lacquerware and porcelain that the West found so seductive, and examines how works as diverse as imperial palaces and paintings of hell relied on elegant variation of standardized components. Ledderose explains that Chinese artists, unlike their Western counterparts, did not seek to reproduce individual objects of nature faithfully, but sought instead to mimic nature's ability to produce limitless numbers of objects. He shows as well how modular patterns of thought run through Chinese ideas about personal freedom, China's culture of bureaucracy, Chinese religion, and even the organization of Chinese restaurants. Originally presented as a series of Mellon lectures at the National Gallery of Art, "Ten Thousand Things" combines keen aesthetic and cultural insights with a rich variety of illustrations to make a profound new statement about Chinese art and society.