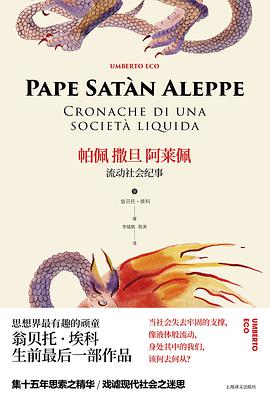

帕佩撒旦阿莱佩 豆瓣

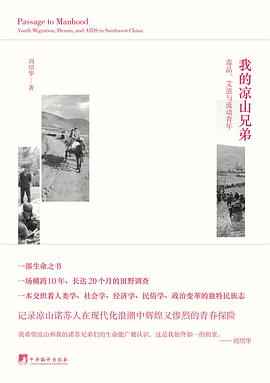

Pape Satàn Aleppe .Cronache di una società liquida

6.9 (12 个评分)

作者:

[意] 翁贝托·埃科

译者:

李婧敬

/

陈英

上海译文出版社

2019

- 1

当社会失去牢固的支撑,像液体般流动,

身处其中的我们,该何去何从?

∽ ∽ ∽

翁贝托·埃科生前最后一部作品,于埃科去世一周后在意大利出版,是埃科生命中最后15年对现代社会的观察与思索,天马行空,妙趣横生,除却睿智的思考、犀利的评判,亦 有“老顽童”式的奇思妙想。

◆

“帕佩撒旦阿莱佩”出自但丁《神曲·地狱篇》第七歌冥神普鲁托,没有确切的含义,却令人联想起各种稀奇古怪的事物,契合这本书包罗的天马行空的话题。副标题“流动社会纪事”点明翁贝托·埃科对当今社会的反思和评价。在流动的社会里,没有任何坚固的东西作为支撑,是一个失去了所有价值和参照,没有归属感的社会。

∽ ∽ ∽

“ 埃科是一位人道主义者。面对人世,他的视野开阔而幽默……埃科证明了同一位作家可以取悦多层次的读者……看一个思路开阔、逻辑清晰的头脑,如何建立论点,或发表犀利的声音,是阅读本书的最大乐趣。此书是埃科对当代社会的荒诞与流动性的观察,有许多乐趣,亦有许多启发。”

——《出版家周刊》

身处其中的我们,该何去何从?

∽ ∽ ∽

翁贝托·埃科生前最后一部作品,于埃科去世一周后在意大利出版,是埃科生命中最后15年对现代社会的观察与思索,天马行空,妙趣横生,除却睿智的思考、犀利的评判,亦 有“老顽童”式的奇思妙想。

◆

“帕佩撒旦阿莱佩”出自但丁《神曲·地狱篇》第七歌冥神普鲁托,没有确切的含义,却令人联想起各种稀奇古怪的事物,契合这本书包罗的天马行空的话题。副标题“流动社会纪事”点明翁贝托·埃科对当今社会的反思和评价。在流动的社会里,没有任何坚固的东西作为支撑,是一个失去了所有价值和参照,没有归属感的社会。

∽ ∽ ∽

“ 埃科是一位人道主义者。面对人世,他的视野开阔而幽默……埃科证明了同一位作家可以取悦多层次的读者……看一个思路开阔、逻辑清晰的头脑,如何建立论点,或发表犀利的声音,是阅读本书的最大乐趣。此书是埃科对当代社会的荒诞与流动性的观察,有许多乐趣,亦有许多启发。”

——《出版家周刊》