艺术

造房子 豆瓣 Goodreads

7.7 (32 个评分)

作者:

王澍

浦睿文化/湖南美术出版社

2016

- 8

本书是世界建筑最高奖普利兹克奖得主、著名建筑大师王澍的建筑文化随笔集。本书从建筑出发,却不止于建筑,更是一本探讨中国传统文化当代性的著作。传统文化的当代性一直是这些年学界反复思索和讨论的重要课题,王澍以自己的学术素养,以及营造经验,构建出独特的关于东方美学的审美体系,也给出传统文化进入当代的路径,这对于当下有非常重要的学术参考价值。

10篇建筑文化随笔——从宋代山水画的意境,到明清园林的审美情趣,作者深入剖析中国传统文化、艺术,更以建筑的角度,从中探寻传统文化、东方哲学的美学价值。

4篇建筑作品历程书写——王澍的著名建筑作品 包括中国美院象山校区、宁波美术馆等,在本书中,从设计开端、建造过程,直至建成后续,作者用深入浅出的语言,还原这些作品的诞生历程。从中,我们看到的是作者对于“好的建筑”以及“如何做出重返传统的当代建筑”的深入思考。

6篇散文随笔+1篇对谈——作者漫谈个人经历、社会与人生,更触及当下人关心的居住空间等话题,大师的成长历程和人文情怀一览无遗。

10篇建筑文化随笔——从宋代山水画的意境,到明清园林的审美情趣,作者深入剖析中国传统文化、艺术,更以建筑的角度,从中探寻传统文化、东方哲学的美学价值。

4篇建筑作品历程书写——王澍的著名建筑作品 包括中国美院象山校区、宁波美术馆等,在本书中,从设计开端、建造过程,直至建成后续,作者用深入浅出的语言,还原这些作品的诞生历程。从中,我们看到的是作者对于“好的建筑”以及“如何做出重返传统的当代建筑”的深入思考。

6篇散文随笔+1篇对谈——作者漫谈个人经历、社会与人生,更触及当下人关心的居住空间等话题,大师的成长历程和人文情怀一览无遗。

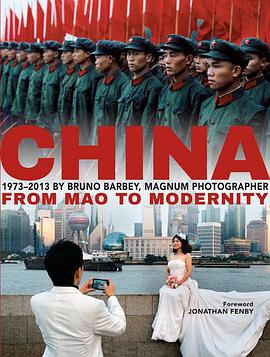

布鲁诺·巴贝在路上 豆瓣

Passages

作者:

[法] 布鲁诺·巴贝(摄影)

/

[法] 卡洛尔·纳伽

译者:

[法] 徐峰

北京联合出版公司·后浪出版公司

2016

- 10

从他的成名之作“意大利人”,到崭露头角的“巴西”“巴黎五月风暴”“日本学运”等作品,以及登上各大杂志的经典画面等,都在本书中精彩地呈现出来。他的摄影旅程紧跟时代的步伐,可以说这本书既全面回顾了巴贝的职业生涯,又梳理了20世纪60年代以来的人类历史。

巴贝是玛格南图片社率先使用彩色胶卷的摄影师之一,他对色彩自由而和谐的运用成为了他的个人标志。他拍下了明媚多彩的摩洛哥、色调浓郁的西班牙、庄重宏伟的苏联,用色彩表现出地点和人物的本质。早期的黑白作品体现出巴贝对人性的洞察和对光影构图的敏感度,画面耐人寻味。

巴贝拍摄了许多历史事件,但他的照片的主角永远是“人”,在本书中他讲述了他如何融入拍摄环境,如何与拍摄对象交流,从而在合适的时间站到合适的地方,捕捉到动人的瞬间。

近半个世纪以来,布鲁诺·巴贝在世界各地旅行、拍摄,作为艺术家和发现者见证了许多重大的历史事件。他用诚实、精致、仁慈的镜头语言保留了属于全人类的珍贵记忆。本书精选了巴贝从事摄影以来上百幅黑白和彩色照片,拍摄地涉及意大利、法国、葡萄牙、爱尔兰、中东、巴西、波兰、前苏联、日本、柬埔寨、印度、摩洛哥、中国等三十几个国家和地区,全面回顾了巴贝作为新闻摄影师和艺术家的旅程。

巴贝是玛格南图片社率先使用彩色胶卷的摄影师之一,他对色彩自由而和谐的运用成为了他的个人标志。他拍下了明媚多彩的摩洛哥、色调浓郁的西班牙、庄重宏伟的苏联,用色彩表现出地点和人物的本质。早期的黑白作品体现出巴贝对人性的洞察和对光影构图的敏感度,画面耐人寻味。

巴贝拍摄了许多历史事件,但他的照片的主角永远是“人”,在本书中他讲述了他如何融入拍摄环境,如何与拍摄对象交流,从而在合适的时间站到合适的地方,捕捉到动人的瞬间。

近半个世纪以来,布鲁诺·巴贝在世界各地旅行、拍摄,作为艺术家和发现者见证了许多重大的历史事件。他用诚实、精致、仁慈的镜头语言保留了属于全人类的珍贵记忆。本书精选了巴贝从事摄影以来上百幅黑白和彩色照片,拍摄地涉及意大利、法国、葡萄牙、爱尔兰、中东、巴西、波兰、前苏联、日本、柬埔寨、印度、摩洛哥、中国等三十几个国家和地区,全面回顾了巴贝作为新闻摄影师和艺术家的旅程。

David Bailey 豆瓣

作者:

David Bailey

Steidl

2014

- 10

“The idea for a book on the East End formed sometime in the 1980s. The London Docks had already closed down or were starting to. I chose to shoot mainly in the districts of Silvertown and Canning Town. I have over the years spent many weekends shooting whatever took my fancy. The other two times I had bursts of photographic energy in the East End were in the 1960s and from about 2004 to 2010. These were my three key periods to draw pictures from, instead of just trolling through the last fifty years of archives.

In the late 1940s and early 1950s I heard a quote on the radio, ‘Go west, young man.’ At the time I didn’t give it much thought. Later I assumed it was from America and that it went back to the middle of the nineteenth century, when America’s west coast was opening up to great wealth and opportunities. The cockneys should have listened, but they didn’t. They went east like their ancestors before them. The ones that moved east out of ‘Old Nichol’ went to Whitechapel, then on to Stepney and Bow, then to what is now called Newham and later to Barking, Dagenham and onto Essex.

'My mother was from Bow, my father it seems was from Hackney, my grandfather from Bethnal Green. Before him they all were from Whitechapel as far as records show.” David Bailey

In the late 1940s and early 1950s I heard a quote on the radio, ‘Go west, young man.’ At the time I didn’t give it much thought. Later I assumed it was from America and that it went back to the middle of the nineteenth century, when America’s west coast was opening up to great wealth and opportunities. The cockneys should have listened, but they didn’t. They went east like their ancestors before them. The ones that moved east out of ‘Old Nichol’ went to Whitechapel, then on to Stepney and Bow, then to what is now called Newham and later to Barking, Dagenham and onto Essex.

'My mother was from Bow, my father it seems was from Hackney, my grandfather from Bethnal Green. Before him they all were from Whitechapel as far as records show.” David Bailey

Marthe Donas 豆瓣

作者:

edited

Graphic Matter / Ludion

2016

- 2

观看之道 (1972) Eggplant.place 豆瓣 TMDB

Ways of Seeing Season 1 所属 电视剧集: 观看之道

9.3 (76 个评分)

导演:

John Berger

演员:

约翰·伯格

Ways of Seeing is a 1972 BBC four-part television series of 30-minute films created chiefly by writer John Berger and producer Mike Dibb. Berger's scripts were adapted into a book of the same name. The series and book criticize traditional Western cultural aesthetics by raising questions about hidden ideologies in visual images. The series is partially a response to Kenneth Clark's Civilisation series, which represents a more traditionalist view of the Western artistic and cultural canon.

中国画论研究(上、下卷) 豆瓣

作者:

王世襄

生活·读书·新知三联书店

2013

- 7

全书上起先秦,下至清代,征引众多画论著作,历时五年,著成四十八章,洋洋七十余万言巨作。代表了王世襄先生对中国画理论的认识与研究。

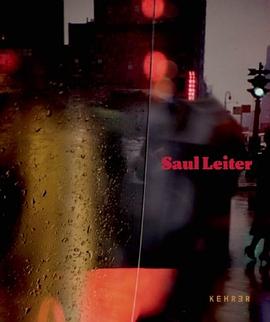

Saul Leiter 豆瓣

作者:

Leiter, Saul

2012

- 8

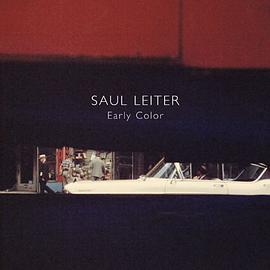

Saul Leiter 豆瓣

作者:

Saul Leiter

Steidl

2006

- 1

Although Edward Steichen exhibited some of Saul Leiter's color photographs at The Museum of Modern Art in 1953, for 40 years afterward they remained virtually unknown to the art world. Saul Leiter: Early Color provides the first opportunity to see a comprehensive presentation of images by one of photography's great originals. Leiter moved to New York in 1946 intending to be a painter, but through his friendship with the Abstract Expressionist Richard Pousette-Dart, he quickly recognized the creative potential of photography. Though he continued to paint, exhibiting alongside Philip Guston and Willem de Kooning, Leiter's camera became--like an extension of his arm and mind--an ever-present interpreter of life in the metropolis. He sought out moments of quiet humanity in the Manhattan maelstrom, forging a unique urban pastoral from the most unlikely of circumstances. The lyricism and intensity of his vision come into fullest play in his eloquent handling of color unequaled by his contemporaries. Leiter's visual language of fragmentation, ambiguity, and contingency is evoked by these 100 subtle, painterly images that stretched the boundaries of photography in the second half of the 20th century.

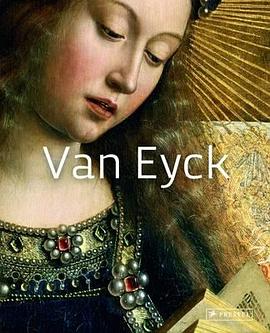

Van Eyck 豆瓣

作者:

Simone Ferrari

Prestel

2013

- 3

This generously illustrated volume on the work of Jan van Eyck makes the world's greatest art accessible to readers of every level of appreciation. A 15th-century Flemish painter who spent most of his life in Bruges, Van Eyck was revered for his innovative manipulation of oil paint. Overflowing with impeccably reproduced images, this book offers full-page spreads of masterpieces as well as highlights of smaller details, allowing the viewer to appreciate every aspect of the artist's technique and oeuvre.

在克拉科夫的十日 豆瓣

作者:

杨圆圆

Jiazazhi Press

2014

“我们每一个人,如果不是各种经验、信息、我们读过的书所想象过的事物等等的复合体,又是什么呢? 每个人的生活都是一部百科全书、一个图书馆、一份器物清单、一系列的风格;一切都可以不断地混合起来,并且以一切可能的方式记录下来。”

——卡尔维诺

《在克拉科夫的十日》以一种介于旅行笔记和手札之间的形式呈现。尽管这本书并没有目录,但是书的整体结构实际包含了三个隐形的章节,它们被构架在看似零散的排版形式之上——1.战争;2.城市;3.联结(从彼处到此处/从我到你)。书中所出现的素材包括我在克拉科夫逗留的10天之内留下的快照、手记以及收集的老照片,以及对于三件既存作品的引用(电影截图以及文字摘录)。这三件作品包括:《空中杀手》(2008年,导演:押井守)、《看不见的城市》(作者:卡尔维诺)以及《我略知她一二》(1967,导演:戈达尔)。对于三件既存作品的引用划分出了这三个隐形章节的框架。来自三个不同年代与背景的既存作品与我在克拉科夫10天之内所搜集的素材交织在一起,它们之间的关系时而紧密交织,时而又相对松散。通过排版与排列的节奏调和,这些素材逐渐在书中编织出一条模糊而开放的叙事。

一直以来我都对于旅行者的状态很感兴趣。当我们前往一个陌生的城市并只能停留很短的时间时,个人的经验与知识是否能与城市庞大的时间网络发生关联?我们此时在此地所遭遇的事物,是否能与彼时在此地发生的事件产生联结?这本书呈现的仅仅是诸多可能性中的一种:倘若我并没有在2013年7月16日去Hala Targowa购买旧照片,没有在7月15日前往波兰航空博物馆参观,或者没有在2011年就看过戈达尔的电影《我略知她一二》,也许这本书依然会诞生,但它最终的叙事和形式可能完全会是另一种样子。

物理学家Julian Barbour曾假设过一个全部由“此刻”(Nows)组成的无时间的宇宙。他这样说道:“隐秘的时间之河是不存在的。但却存在可被称为 时间点(instants of time),或者‘此刻’的东西。在我们的生命过程中,我们就像是穿过一段连续的此刻,问题在于,它们是什么呢?它们是宇宙中一切在任何时刻彼此关联的排列,比如,现在”从另一个角度去假设,或许过去、现在与未来之间不存在真正的间隔,每一个“此刻”都是由无数条时间轴汇集而成,也因此,没有任何一件事物是孤立存在的,一切都是彼此关联的。事实上,这种假设或许就被投射在我们的日常周遭中,譬如在充满繁复印记的墙面上,或者我们时刻都被多重信号所充斥的头脑里。

——杨圆圆,2014

——卡尔维诺

《在克拉科夫的十日》以一种介于旅行笔记和手札之间的形式呈现。尽管这本书并没有目录,但是书的整体结构实际包含了三个隐形的章节,它们被构架在看似零散的排版形式之上——1.战争;2.城市;3.联结(从彼处到此处/从我到你)。书中所出现的素材包括我在克拉科夫逗留的10天之内留下的快照、手记以及收集的老照片,以及对于三件既存作品的引用(电影截图以及文字摘录)。这三件作品包括:《空中杀手》(2008年,导演:押井守)、《看不见的城市》(作者:卡尔维诺)以及《我略知她一二》(1967,导演:戈达尔)。对于三件既存作品的引用划分出了这三个隐形章节的框架。来自三个不同年代与背景的既存作品与我在克拉科夫10天之内所搜集的素材交织在一起,它们之间的关系时而紧密交织,时而又相对松散。通过排版与排列的节奏调和,这些素材逐渐在书中编织出一条模糊而开放的叙事。

一直以来我都对于旅行者的状态很感兴趣。当我们前往一个陌生的城市并只能停留很短的时间时,个人的经验与知识是否能与城市庞大的时间网络发生关联?我们此时在此地所遭遇的事物,是否能与彼时在此地发生的事件产生联结?这本书呈现的仅仅是诸多可能性中的一种:倘若我并没有在2013年7月16日去Hala Targowa购买旧照片,没有在7月15日前往波兰航空博物馆参观,或者没有在2011年就看过戈达尔的电影《我略知她一二》,也许这本书依然会诞生,但它最终的叙事和形式可能完全会是另一种样子。

物理学家Julian Barbour曾假设过一个全部由“此刻”(Nows)组成的无时间的宇宙。他这样说道:“隐秘的时间之河是不存在的。但却存在可被称为 时间点(instants of time),或者‘此刻’的东西。在我们的生命过程中,我们就像是穿过一段连续的此刻,问题在于,它们是什么呢?它们是宇宙中一切在任何时刻彼此关联的排列,比如,现在”从另一个角度去假设,或许过去、现在与未来之间不存在真正的间隔,每一个“此刻”都是由无数条时间轴汇集而成,也因此,没有任何一件事物是孤立存在的,一切都是彼此关联的。事实上,这种假设或许就被投射在我们的日常周遭中,譬如在充满繁复印记的墙面上,或者我们时刻都被多重信号所充斥的头脑里。

——杨圆圆,2014

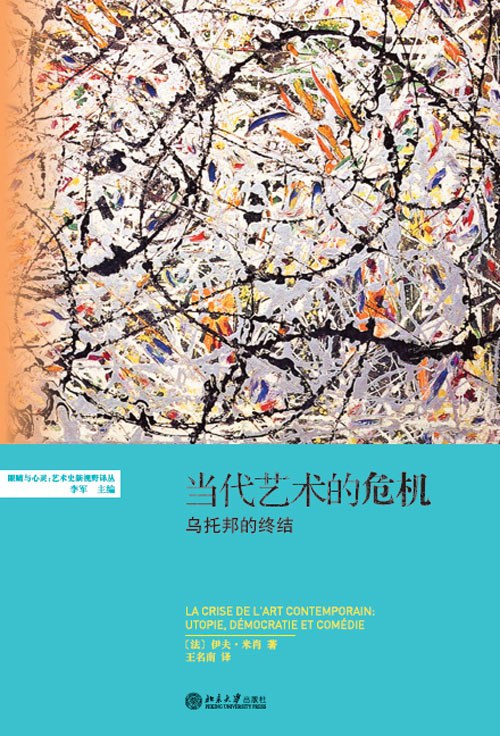

当代艺术的危机 豆瓣

作者:

【法】伊夫·米肖

译者:

王名南

北京大学出版社

2013

- 3

本书源自1990 年代发轫于法国的一场有关当代艺术的性质、价值与前景的激烈讨论,作者透过那场白热化的论战,拨开繁杂的当代艺术现象,从一个征候式的具体情境出发,指出当代艺术出现的"危机"实质在于:将艺术的现代表征施加于当代艺术,这一模式已经终结,提出我们已经历了艺术乌托邦的终结,正在进入另一种艺术生产与表征的范式。 有意思的是,这部情绪激越甚至愤懑的书既是一部典型的法国书,又是一部与我们息息相关的书。发生在法国的那场"当代艺术危机"辩论同样在中国产生了反响,并发展出一整套关于"具象表现绘画"的理论,对中国当代艺术的教学和创作体制产生了重大影响,迄今仍不失其意义。

《当代艺术的危机》于1997 年初版,已在法国再版了5 次,修订了2 次。此次中译本根据第6 次印刷的法文版译出,且作者为中文版读者特地撰写了长达一万余字的"中文版后记",堪称该书迄今为止内容最新、最全面的版本。

《当代艺术的危机》于1997 年初版,已在法国再版了5 次,修订了2 次。此次中译本根据第6 次印刷的法文版译出,且作者为中文版读者特地撰写了长达一万余字的"中文版后记",堪称该书迄今为止内容最新、最全面的版本。

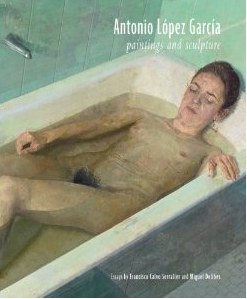

Antonio Lopez Garcia 豆瓣

作者:

Antonio Lopez Garcia

2011

- 9

The Spanish painter, draughtsman and sculptor Antonio López García is so widely celebrated for the staggering exactitude of his painterly realism that it's sometimes easy to neglect the magical, delicate atmospheres he conjures through his technical abilities. His paintings of what in anyone else's hands would seem the blandest subject matter imaginable--a blank wall, a coat hook, a kitchen sink, the interior of a refrigerator--teem with an infused, loving scrutiny that betrays the months and years of labor the artist devotes to each work. "Reality has a highly resonant physical appearance that twentieth-century man perceives from different angles to those of other ages," he once told an interviewer. Likewise, his portrait sculptures attain an almost terrifying verisimilitude, the eyes appearing ever on the verge of flickering into life and returning the viewer's gaze. In 2010, D.A.P. published the definitive monograph on López García's drawings. In this new volume we at last have the definitive monograph on the artist's paintings and sculptures. Carefully overseen by López García in its production, this companion volume includes 200 full-color reproductions, and a short text by the artist.

当代艺术家 安东尼奥•洛佩兹•加西亚 豆瓣

作者:

[西]谢丽尔•布•特凡 (综述)

/

[西]米盖尔•费尔南德斯•席德 (作品分析)

译者:

陈本全

山东美术出版社

2011

- 3

西班牙具象主义艺术大师安东尼奥.洛佩斯.加西亚,1936年出生于西班牙托梅略索的小镇雷亚尔城。与自由派的安东尼.塔皮埃斯,抽象派的爱德华多.奇伊达堪称“当代西班牙艺坛三雄”。这是中国第一本正版引进的大师作品集,并配有作品分析和创作综述等资料。

格哈德·里希特的绘画 (2011) 豆瓣

Gerhard Richter Painting

8.4 (5 个评分)

导演:

Corinna Belz

其它标题:

Gerhard Richter Painting

Voyage Autour Du Monde Par Les Mers de L'Inde Et de Chine Ex 豆瓣

作者:

Serval, Gustave; Laplace, Cyrille Pierre 1793;

这是法国著名航海家Cyrille Pierre Theodore Laplace (1793-1875 )编著的《Voyage autour du monde par les mers de’lInde et de Chine》一书中的版画插图部分(插图由Gustave Serval绘制)。其中版画插图多是描绘作者在1830年到1832年在印度和中国等地的见闻。插图内容由自然绘画(描绘动物、昆虫等71幅)、旅行见闻铜版画(描绘风景、人物等72幅)两部分组成。此书法文全名为:Voyage autour du monde par les mers de’lInde et de Chine exécuté sur la corvette de’létat la Favorite pendant les années 1830, 1831 et 1832 sous le commandement de m. Laplace… /publié par ordre de m. le vice-admiral comte de Rigny.

THE CHINESE EMPIRE ILLUSTRATED Being A Series Of Views From Original Sketches Displaying The Scenery Architecture Social Habits etc Of That Ancient And Exclusive Nation. 豆瓣

作者:

Thomas Allom

/

Rev G N Wright

John Nicholson Ltd.

1988

此书《The Chinese empire illustrated》(中华帝国插图版)内含图版167幅(128幅为钢板雕刻的Thomas Allom作品)。此书出版后成为英国乃至欧洲最有名的插图本中国历史教科书。这也是当时欧洲人眼中 “中华盛世”的真实景色,也是他们对东方(中国)的“观看”角度及“想像”。此为1858年再版。

该书由赖特(George Newenham Wright)牧师(1790-1877)撰写图片说明,并对中国历史作了简明介绍,主要论及中英关系及1840年的第一次鸦片战争。Thomas Allom的画作气派恢宏,总体格调类似一幅幅巨大的舞台布景,无论山水还是建筑,氛围都似 人间仙境。他对光影的强调,更加深了画面的剧场效果。由于奥伦对细节近乎执着,这些画作,完全具备了历史文档的价值。这些画作的钢板雕刻由不同的雕工完成,工艺精湛,堪称完美无缺。从一个独特的视角真实地反映了中国的历史、社会、民俗、文化以及东西方的文化交流。

此书出版发行后,成为英国乃至欧洲最有名的插图本的中国历史教科书。据传,当时欧洲人关于中国的丰富知识,大部分是在这部书的文字和图画中获得。中国的长城、运河、圆明园、景山、午门、虎丘塔、雷峰塔、报恩寺、琉璃塔、金山寺、龙舟、灯笼、宴请乃至鸦片、辫子……,都是从这本书流布欧洲的。

该书由伦敦的Fisher & Son公司首版于1842年,共含128幅钢板雕刻的Thomas Allom作品,此为1858年伦敦再版,采用的钢板雕版,是完全同样的一套,而且还添入了一些其它画家的作品。

Thomas Allom(1804-1872),英国皇家建筑师协会的创建人,也是风景画家。他收集了在他之前的访华画家,如荷兰人尼霍夫、英国人威廉.亚力山大(1793年访问“大清帝国”的英国马嘎尔尼使团随团画师)、钱纳利、法国人波絮埃等人画作,把不同风格和题材的原画当作自己创作的原始素材,再变体为个人风格的铜版画。(文字介绍参考:十九世纪欧洲人眼中的“中华帝国”)

该书由赖特(George Newenham Wright)牧师(1790-1877)撰写图片说明,并对中国历史作了简明介绍,主要论及中英关系及1840年的第一次鸦片战争。Thomas Allom的画作气派恢宏,总体格调类似一幅幅巨大的舞台布景,无论山水还是建筑,氛围都似 人间仙境。他对光影的强调,更加深了画面的剧场效果。由于奥伦对细节近乎执着,这些画作,完全具备了历史文档的价值。这些画作的钢板雕刻由不同的雕工完成,工艺精湛,堪称完美无缺。从一个独特的视角真实地反映了中国的历史、社会、民俗、文化以及东西方的文化交流。

此书出版发行后,成为英国乃至欧洲最有名的插图本的中国历史教科书。据传,当时欧洲人关于中国的丰富知识,大部分是在这部书的文字和图画中获得。中国的长城、运河、圆明园、景山、午门、虎丘塔、雷峰塔、报恩寺、琉璃塔、金山寺、龙舟、灯笼、宴请乃至鸦片、辫子……,都是从这本书流布欧洲的。

该书由伦敦的Fisher & Son公司首版于1842年,共含128幅钢板雕刻的Thomas Allom作品,此为1858年伦敦再版,采用的钢板雕版,是完全同样的一套,而且还添入了一些其它画家的作品。

Thomas Allom(1804-1872),英国皇家建筑师协会的创建人,也是风景画家。他收集了在他之前的访华画家,如荷兰人尼霍夫、英国人威廉.亚力山大(1793年访问“大清帝国”的英国马嘎尔尼使团随团画师)、钱纳利、法国人波絮埃等人画作,把不同风格和题材的原画当作自己创作的原始素材,再变体为个人风格的铜版画。(文字介绍参考:十九世纪欧洲人眼中的“中华帝国”)