jiyun - 标记

The NASA Archives 豆瓣

作者:

Piers Bizony

/

Chaikin Andrew

…

TASCHEN

2019

- 2

60 Years in Space with NASA

Journey through the U.S. space program’s fascinating pictorial history

On October 1, 1958, the world’s first civilian space agency opened for business as an emergency response to the Soviet Union’s launch of Sputnik a year earlier. Within a decade, the National Aeronautics and Space Administration, universally known as NASA, had evolved from modest research teams experimenting with small converted rockets into one of the greatest technological and managerial enterprises ever known, capable of sending men to the moon aboard gigantic rockets and of dispatching robot explorers to Venus, Mars, and worlds far beyond. In spite of occasional, tragic setbacks in NASA’s story, the Apollo moon project remains a byword for American ingenuity; its winged space shuttles spearheaded the International Space Station and its dazzling array of astronomical satellites, robotic landers, and earth sciences programs have transformed our understanding of the cosmos, and our home world’s fragile place within it.

Throughout NASA’s 60-year history, images have played a central role. Who today is not familiar with the Hubble Space Telescope’s mesmerizing views of the universe, or the pin-sharp panoramas of Mars from NASA’s surface rovers? And who could forget the photographs of men walking on the moon?

Researched and edited in collaboration with NASA, this collection gathers more than 500 historic photographs and rare concept renderings, scanned and re-mastered using the latest technology, and reproduced with black matte borders that protect the pages from fingerprints. Texts by science and technology journalist Piers Bizony, former NASA chief historian Roger Launius, and best-selling Apollo historian Andrew Chaikin round out this comprehensive exploration of NASA, spanning from its earliest days to its current development of new space systems for the future.

The NASA Archives is more than just a fascinating pictorial history of the U.S. space program. It is also a profound meditation on why we choose to explore space, and how we will carry on this grandest of all adventures in the years to come.

=====

Edited by Nina Wiener

Art Direction by Josh Baker

Design by Jess Sappenfield

Journey through the U.S. space program’s fascinating pictorial history

On October 1, 1958, the world’s first civilian space agency opened for business as an emergency response to the Soviet Union’s launch of Sputnik a year earlier. Within a decade, the National Aeronautics and Space Administration, universally known as NASA, had evolved from modest research teams experimenting with small converted rockets into one of the greatest technological and managerial enterprises ever known, capable of sending men to the moon aboard gigantic rockets and of dispatching robot explorers to Venus, Mars, and worlds far beyond. In spite of occasional, tragic setbacks in NASA’s story, the Apollo moon project remains a byword for American ingenuity; its winged space shuttles spearheaded the International Space Station and its dazzling array of astronomical satellites, robotic landers, and earth sciences programs have transformed our understanding of the cosmos, and our home world’s fragile place within it.

Throughout NASA’s 60-year history, images have played a central role. Who today is not familiar with the Hubble Space Telescope’s mesmerizing views of the universe, or the pin-sharp panoramas of Mars from NASA’s surface rovers? And who could forget the photographs of men walking on the moon?

Researched and edited in collaboration with NASA, this collection gathers more than 500 historic photographs and rare concept renderings, scanned and re-mastered using the latest technology, and reproduced with black matte borders that protect the pages from fingerprints. Texts by science and technology journalist Piers Bizony, former NASA chief historian Roger Launius, and best-selling Apollo historian Andrew Chaikin round out this comprehensive exploration of NASA, spanning from its earliest days to its current development of new space systems for the future.

The NASA Archives is more than just a fascinating pictorial history of the U.S. space program. It is also a profound meditation on why we choose to explore space, and how we will carry on this grandest of all adventures in the years to come.

=====

Edited by Nina Wiener

Art Direction by Josh Baker

Design by Jess Sappenfield

Gordon Matta-Clark 豆瓣

作者:

Corinne Diserens

Phaidon Press

2006

- 2

After studying architecture at Cornell University, Matta-Clark developed more interest in buildings about to be destroyed than in the ones about to be built, as most architects would. He first forced his way into abandoned apartment buildings in the Bronx , and using a chain saw, would act as an architecture pirate, cutting pieces of walls and floors, only to leave behind the remains of what once was architecture. From pieces of walls his work shifted, in 1974, to the scale of a whole suburban house. "Splitting", probably his most popular work, was made by cutting a vertical line through the entire width of the house, and transforming the cut into a yawn, after lowering the foundations on both sides of the house. Erasing the boundaries between architecture, sculpture, and even drawing (his cuts have often been refered to as drawings in space); his building-cuts can also be understood as a social critique of the standardized suburban architecture that flourished during the postwar decades. The book opens with Thomas Crow's survey text on the artist (24,000 words). Divided into 4 chapters plus an epilogue, this richly illustrated essay provides insight into the career of the artist, from his childhood spent between New York and Paris, to his premature death in 1978 at the age of 35. These essays span the multi-faceted practice of Gordon Matta-Clark, with a particular emphasis on his building-cuts, the group of works he is most renowned for and that compose the most important part of his career. This book also includes a "Documents" section, composed of original interviews, articles, and documents compiled by editor Corinne Diserens. Several interviews, some of them never published before, allow the reader to understand more fully, and through Matta-Clark's own voice, the more pragmatic, technical, and physical dimensions related to the creation of his building-cuts. Some articles and essays of reference, most of them published in the 1970s and today out of print, are also republished and offer a unique critical background and context to his work.

三折画 豆瓣

Triptyque

作者:

[法] 克洛德·西蒙

译者:

樊咏梅

/

张新木

南京大学出版社

2019

- 6

法国新小说派代表人物、1985年诺贝尔文学奖得主克洛德·西蒙的《三折画》,于1973年由子夜出版社出版发行,是西蒙第三创作阶段的作品。“三折画”指画在三折画屏上,展示圣人的生活片段、圣经故事和传说的多重片段的画作,这种画整体包含三幅画作,中间一幅画作是主体,两旁的两幅可以折叠在中间的主体之上。小说《三折画》以绘画艺术手法“三折画”为标题,结构上分为彼此独立又相互关联的三部分。西蒙以三个真实的社会新闻为蓝本,在《三折画》中描绘了三幅场景。其中第一个场景以杜布菲的田园图为背景,讲述了法国中部的一个村庄,一个男孩在房间做数学作业,看宰杀兔子和拼接电影胶片的故事,当中穿插了一名少妇与情人幽会,最终导致自己的孩子溺水而亡的故事;第二个故事场景发生在德尔沃的居住地——法国北方的一座小城市的工业郊区,讲述了一个新郎和同伴一起庆祝结婚脱单,却意外地与昔日恋人旧情复燃,最终抛弃新娘的故事;第三个故事场景以培根所住的地中海为背景,讲了法国南部天蓝海岸一家豪华宾馆里,一个母亲为了拯救贩毒的儿子而委身于国会议员的故事。

狂热分子 豆瓣

True Believer : Thoughts on the Nature of Mass Movements

8.6 (153 个评分)

作者:

[美国] 埃里克·霍弗

译者:

梁永安

广西师范大学出版社

2011

- 6

这本书主要探讨群众运动的一些共有特征,重点是陷入狂热的乌合之众的人格。长期与下层民众打交道的生活经历使作者发现,积极投身群众运动的往往是一些失意者。他们认为自己的生活已无可救药地失败,渴望逃离自我寻求重生,将生命托付给某项神圣伟业让他们感觉不错,整齐划一的集体生活令个人的责任、恐惧、无能得以掩埋。运动的领导者则刻意培养参与者的罪恶感,号召自我牺牲以获救赎。

自1951年出版后,《狂热分子》即被视为社会科学领域的经典之作,短期内行销50万册以上,被译成10余种语言,是多所大学政治系的必读书。书中俯拾皆是充满智慧的思想火花与一针见血的比喻,风格酷似法国思想家蒙田与帕斯卡尔的随笔。至今,其佳言警句仍不断被引用、辑录。

自1951年出版后,《狂热分子》即被视为社会科学领域的经典之作,短期内行销50万册以上,被译成10余种语言,是多所大学政治系的必读书。书中俯拾皆是充满智慧的思想火花与一针见血的比喻,风格酷似法国思想家蒙田与帕斯卡尔的随笔。至今,其佳言警句仍不断被引用、辑录。

自私的基因 豆瓣

The Extended Selfish Gene

7.7 (21 个评分)

作者:

[英] 理查德·道金斯

译者:

卢允中;张岱云;陈复加;罗小舟;叶盛

中信出版集团

2018

- 11

《自私的基因》于1976年首次出版之后便畅销全球,是20世纪百大经典名著之一,是一部不仅在基因领域更在社会科学领域具有重要影响力的经典作品。

我们从哪里来,又将到哪里去?生命有何意义,我们该如何认识自己?《自私的基因》以充满想象力的叙述回答了这些重要命题。道金斯在本书中提出大胆创见:我们生来是自私的,任何生物,包括我们自己,都只是求生的机器。这本书是实实在在的认知科学,复制、变异和淘汰这简单的三种机制可以演变出大千世界所有生命现象的林林总总。

《自私的基因》更为我们提供了一种新的世界观。道金斯在书中将进化论从基因层面升华至文化层面,创造了“觅母”(meme,即文化基因)这一新型的复制因子名词,特指人类社会发展中的文化进化,并提出:在这个世界上,只有我们,我们人类,能够反抗自私的复制因子的暴政。

《自私的基因》出版之后,在社会各界引发了重大争议。本书为40周年增订版,在30周年版的基础上,新增道金斯对于这些争议的回应,共计6万余字,主要探讨了人们在基因决定论、基因选择论,以及基因适应性上存在的普遍误解,进而从基因的视角正确理解生命及其意义,更加完善了道金斯对于“自私的基因”的经典论述,形成这本特别的“延伸的”40周年增订版《自私的基因》。

--------------

见识丛书(见识城邦出品)

01《时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

02《太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

03《革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

04《资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

05《帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

06《极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

07《守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

08《1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

09《文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

10《基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

11《一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

12《审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

13《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

14《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

15《瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

16《西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

17《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

18《科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装)[美]戴维·伍顿

19《内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

20《第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

21《人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

22《黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

23《现实主义者的乌托邦:如何开创一个理想世界》[荷]罗杰·布雷格曼

24《民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

25《自私的基因(40周年增订版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

26《权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

27《犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

28《技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

29《黑火药时代:中国、军事创新与世界史上的西方崛起》[美]欧阳泰

30《当代欧洲史》[美]斯图尔特·休斯

31《从航海图到世界史:海上道路改变历史》[日]宫崎正胜

32《1491:前哥伦布时代美洲启示录》[美]查尔斯·曼恩

33《1493:物种大交换开创的世界史》[美]查尔斯·曼恩

34《专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

35《大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

----------------------------

【编辑推荐】

1、全球极具影响力的科学家道金斯经典代表作,20世纪百大经典名著之一,热销全球40载,是一部不仅在基因领域更在社会科学领域具重要影响力的经典作品。2017年,在庆祝皇家学会科学图书奖30周年的民意调查中,被列为有史以来最有影响力的科学书籍,领先于达尔文《物种起源》和牛顿《数学原理》。

2、本书为40周年增订版,在30周年版的基础上新增道金斯对于《自私的基因》出版以来所引发争议的重要回应,针对基因决定论、基因选择论和基因适应论进行了详细的辩驳,共计6万余字,更加完善了道金斯对于“自私的基因”的经典论述。

3、从基因理解生命,更阐明人类久远而深刻的过去;不只是实实在在的认知科学,更以充满想象力的绝妙论述回答人类面临的重大课题:我们从哪里来,又将到哪里去?生命有何意义,我们该如何认识自己?并提出大胆创见:我们生来是自私的,任何生物,包括我们自己,都只是求生的机器。复制、变异和淘汰这简单的三种机制可以演变出大千世界所有生命现象的林林总总。

4、本书出版40年来一直是极富争议的话题,改变几代人的世界观,更将进化论从基因层面升华至文化层面,创造了“觅母”(meme,即文化基因)这一新型的复制基因名词,对于文化进化的意义影响甚巨,道金斯提出:在这个世界上,只有我们,我们人类,能够反抗自私的复制基因的暴政。

5、美国投资家查理·芒格、英国进化科学家汉密尔顿、知名科幻作家刘慈欣、清华大学科学史系主任吴国盛教授、企业家罗永浩、文化名人梁文道、豆瓣创始人阿北等激赏推荐。

----------------------------

【名人推荐】

理查德·道金斯的《自私的基因》非常了不起,对人类境况给出了最基本的解释,就投资来说,生物推理是非常有用的。交易进化与生物进化非常类似,因此,我们能够预测出交易进化过程的结果。

——美国投资家查理·芒格(Charlie Thomas Munger)

每个人都应该读一读道金斯的这本《自私的基因》,而且也能读懂这本书。书中运用丰富的技巧,展示出了进化论崭新的一面。道金斯成功地完成了一项几乎不可能完成的任务,运用简单易懂的非专业语言,向大众介绍了新近出现的进化论思想中颇为深奥的准数学主题。通篇阅读本书之后,就连怀着广阔视野、自认为知识渊博的生物学研究专家,都会为之惊叹,感觉耳目一新。至少,此书令笔者甚为惊喜。再次重申,此书对于没有科学基础的读者来说,也是轻松易懂的。

——世界知名进化科学家汉密尔顿(W. D. Hamilton)

每一个对宇宙及其所处位置感兴趣的读者都应该读一读这本书!

——畅销书《动物行为》作者杰夫瑞·R.贝利斯(Jeffrey R. Baylis)

达尔文的进化论100多年后,又在新的科学水平上出了更新的版本,道金斯的《自私的基因》就是一个饶有兴味、颇富挑战性的新版本。他提出进化的单元可能既不是物种,也不是群体,甚至也不是个体,而是基因。所谓自私,不过就是争取自身的生存。

——吴国盛/清华大学科学史系主任

《自私的基因》最大的特点就是冷,比冷静更冷的冷,不动声色地揭示了生命的本质,尽管这种结论不一定正确,却告诉了我们一种可能:生命和人生以及世界与文明的最终目的,可能是我们根本想不到的东西。

——刘慈欣/科幻作家、《三体》作者

我其实是断断续续读过些别的进化论、基因和进化心理学的流行读物以后才看了这本经典的。虽然悬念少些,但经典就是经典,每页都非常值得。如果你想找出“生命的意义”来。这是很考验人的,这本书帮不了你,但我个人只是希望能早十几年看到这本书。

——阿北/豆瓣创始人

道金斯创造的觅母(meme)与基因相对。如果说生物基因能决定我们的行为,但还是会有一种文化基因影响生物,也许能解释文化传播的过程。

——梁文道/文化名人

这本重要的书令人不能更兴奋!

——《经济学人》

《自私的基因》是那种让读者觉得这真是天才的科普写作!

——《纽约时报》

《自私的基因》的精彩之处在于简洁明了,对任何一个年龄段的读者来说都是可以理解的。

——《美国科学家》

道金斯的处女作《自私的基因》是一部震撼人心的作品……最棒的是,道金斯用高超的技巧和清晰的表达将它展示出来。毫无疑问,这是有史以来最好的科普作品之一。

——《纽约书评》

我们从哪里来,又将到哪里去?生命有何意义,我们该如何认识自己?《自私的基因》以充满想象力的叙述回答了这些重要命题。道金斯在本书中提出大胆创见:我们生来是自私的,任何生物,包括我们自己,都只是求生的机器。这本书是实实在在的认知科学,复制、变异和淘汰这简单的三种机制可以演变出大千世界所有生命现象的林林总总。

《自私的基因》更为我们提供了一种新的世界观。道金斯在书中将进化论从基因层面升华至文化层面,创造了“觅母”(meme,即文化基因)这一新型的复制因子名词,特指人类社会发展中的文化进化,并提出:在这个世界上,只有我们,我们人类,能够反抗自私的复制因子的暴政。

《自私的基因》出版之后,在社会各界引发了重大争议。本书为40周年增订版,在30周年版的基础上,新增道金斯对于这些争议的回应,共计6万余字,主要探讨了人们在基因决定论、基因选择论,以及基因适应性上存在的普遍误解,进而从基因的视角正确理解生命及其意义,更加完善了道金斯对于“自私的基因”的经典论述,形成这本特别的“延伸的”40周年增订版《自私的基因》。

--------------

见识丛书(见识城邦出品)

01《时间地图:大历史,130亿年前至今》[美]大卫·克里斯蒂安

02《太阳底下的新鲜事:20世纪人与环境的全球互动》[美]约翰·R. 麦克尼尔

03《革命的年代:1789—1848》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

04《资本的年代:1848—1875》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

05《帝国的年代:1875—1914》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

06《极端的年代:1914—1991》[英]艾瑞克·霍布斯鲍姆

07《守夜人的钟声:我们时代的危机和出路》[美]丽贝卡·D. 科斯塔

08《1913,一战前的世界》[英]查尔斯·埃默森

09《文明史:人类五千年文明的传承与交流》[法]费尔南·布罗代尔

10《基因传:众生之源》(平装+精装)[美]悉达多·穆克吉

11《一万年的爆发:文明如何加速人类进化》[美]格雷戈里·柯克伦 [美]亨利·哈本丁

12《审问欧洲:二战时期的合作、抵抗与报复》[美]伊斯特万·迪克

13《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》[美] 艾尔弗雷德·W. 克罗斯比

14《从黎明到衰落:西方文化生活五百年,1500年至今》(平装+精装)[美]雅克·巴尔赞

15《瘟疫与人》[美]威廉·麦克尼尔

16《西方的兴起:人类共同体史》[美]威廉·麦克尼尔

17《奥斯曼帝国的终结:战争、革命以及现代中东的诞生,1908—1923》[美]西恩·麦克米金

18《科学的诞生:科学革命新史(上下册)》(平装)[美]戴维·伍顿

19《内战,观念中的历史》[美] 大卫•阿米蒂奇

20《第五次开始》[美]罗伯特·L. 凯利

21《人类简史:从动物到上帝》(平装+精装)[以色列]尤瓦尔·赫拉利

22《黑暗大陆:20世纪的欧洲》[英]马克·马佐尔

23《现实主义者的乌托邦:如何开创一个理想世界》[荷]罗杰·布雷格曼

24《民粹主义大爆炸:经济大衰退如何改变美国和欧洲政治》[美]约翰·朱迪斯

25《自私的基因(40周年增订版)》(平装+精装)[英]理查德·道金斯

26《权力与文化:日美战争1941—1945》[美]入江昭

27《犹太文明:比较视野下的犹太历史》[美] S.N.艾森斯塔特

28《技术垄断:文化向技术投降》[美]尼尔·波兹曼

29《黑火药时代:中国、军事创新与世界史上的西方崛起》[美]欧阳泰

30《当代欧洲史》[美]斯图尔特·休斯

31《从航海图到世界史:海上道路改变历史》[日]宫崎正胜

32《1491:前哥伦布时代美洲启示录》[美]查尔斯·曼恩

33《1493:物种大交换开创的世界史》[美]查尔斯·曼恩

34《专家之死》[美]托马斯·尼克尔斯

35《大历史与人类的未来》[荷]弗雷德·斯皮尔

……后续新品,敬请关注……

----------------------------

【编辑推荐】

1、全球极具影响力的科学家道金斯经典代表作,20世纪百大经典名著之一,热销全球40载,是一部不仅在基因领域更在社会科学领域具重要影响力的经典作品。2017年,在庆祝皇家学会科学图书奖30周年的民意调查中,被列为有史以来最有影响力的科学书籍,领先于达尔文《物种起源》和牛顿《数学原理》。

2、本书为40周年增订版,在30周年版的基础上新增道金斯对于《自私的基因》出版以来所引发争议的重要回应,针对基因决定论、基因选择论和基因适应论进行了详细的辩驳,共计6万余字,更加完善了道金斯对于“自私的基因”的经典论述。

3、从基因理解生命,更阐明人类久远而深刻的过去;不只是实实在在的认知科学,更以充满想象力的绝妙论述回答人类面临的重大课题:我们从哪里来,又将到哪里去?生命有何意义,我们该如何认识自己?并提出大胆创见:我们生来是自私的,任何生物,包括我们自己,都只是求生的机器。复制、变异和淘汰这简单的三种机制可以演变出大千世界所有生命现象的林林总总。

4、本书出版40年来一直是极富争议的话题,改变几代人的世界观,更将进化论从基因层面升华至文化层面,创造了“觅母”(meme,即文化基因)这一新型的复制基因名词,对于文化进化的意义影响甚巨,道金斯提出:在这个世界上,只有我们,我们人类,能够反抗自私的复制基因的暴政。

5、美国投资家查理·芒格、英国进化科学家汉密尔顿、知名科幻作家刘慈欣、清华大学科学史系主任吴国盛教授、企业家罗永浩、文化名人梁文道、豆瓣创始人阿北等激赏推荐。

----------------------------

【名人推荐】

理查德·道金斯的《自私的基因》非常了不起,对人类境况给出了最基本的解释,就投资来说,生物推理是非常有用的。交易进化与生物进化非常类似,因此,我们能够预测出交易进化过程的结果。

——美国投资家查理·芒格(Charlie Thomas Munger)

每个人都应该读一读道金斯的这本《自私的基因》,而且也能读懂这本书。书中运用丰富的技巧,展示出了进化论崭新的一面。道金斯成功地完成了一项几乎不可能完成的任务,运用简单易懂的非专业语言,向大众介绍了新近出现的进化论思想中颇为深奥的准数学主题。通篇阅读本书之后,就连怀着广阔视野、自认为知识渊博的生物学研究专家,都会为之惊叹,感觉耳目一新。至少,此书令笔者甚为惊喜。再次重申,此书对于没有科学基础的读者来说,也是轻松易懂的。

——世界知名进化科学家汉密尔顿(W. D. Hamilton)

每一个对宇宙及其所处位置感兴趣的读者都应该读一读这本书!

——畅销书《动物行为》作者杰夫瑞·R.贝利斯(Jeffrey R. Baylis)

达尔文的进化论100多年后,又在新的科学水平上出了更新的版本,道金斯的《自私的基因》就是一个饶有兴味、颇富挑战性的新版本。他提出进化的单元可能既不是物种,也不是群体,甚至也不是个体,而是基因。所谓自私,不过就是争取自身的生存。

——吴国盛/清华大学科学史系主任

《自私的基因》最大的特点就是冷,比冷静更冷的冷,不动声色地揭示了生命的本质,尽管这种结论不一定正确,却告诉了我们一种可能:生命和人生以及世界与文明的最终目的,可能是我们根本想不到的东西。

——刘慈欣/科幻作家、《三体》作者

我其实是断断续续读过些别的进化论、基因和进化心理学的流行读物以后才看了这本经典的。虽然悬念少些,但经典就是经典,每页都非常值得。如果你想找出“生命的意义”来。这是很考验人的,这本书帮不了你,但我个人只是希望能早十几年看到这本书。

——阿北/豆瓣创始人

道金斯创造的觅母(meme)与基因相对。如果说生物基因能决定我们的行为,但还是会有一种文化基因影响生物,也许能解释文化传播的过程。

——梁文道/文化名人

这本重要的书令人不能更兴奋!

——《经济学人》

《自私的基因》是那种让读者觉得这真是天才的科普写作!

——《纽约时报》

《自私的基因》的精彩之处在于简洁明了,对任何一个年龄段的读者来说都是可以理解的。

——《美国科学家》

道金斯的处女作《自私的基因》是一部震撼人心的作品……最棒的是,道金斯用高超的技巧和清晰的表达将它展示出来。毫无疑问,这是有史以来最好的科普作品之一。

——《纽约书评》

在美国钓鳟鱼 豆瓣 豆瓣

Trout Fishing in America

7.8 (40 个评分)

作者:

[美] 理查德·布劳提根

译者:

陈汐

/

肖水

广西师范大学出版社

2018

- 5

▼内容简介

本书为后垮掉派诗人理查德•布劳提根的小说代表作,在本书中,作者以当时美国社会广为盛行的钓鳟鱼活动和露营旅行为关键词,以“在美国钓鳟鱼”作为一个身份百变的主人公,串起一系列在时空之中、在虚构与现实之间穿梭跳跃的钓鳟鱼之旅。

布劳提根既是诗人又是小说家的双重身份 ,使得《在美国钓鳟鱼》一书既呈现为小说的形式,又具有诗的质地,在小说和诗歌两种文体和思维方式之间自如切换。在本书中,布劳提根展现出他诗人式的狂暴想象力,行文间处处布满了机智精妙的比喻和奇思妙想。在他笔下,日常生活就像被施以魔法一样,展现出普通人做梦也想不到的离奇面貌。

而作为小说家的布劳提根则具有一种怪异的幽默,他的幽默与奇思中往往带着一点疯癫、残酷的意味,总是围绕着“死亡”打转,却又不失轻盈,这种独特的书写语调既形成了他个人性的标志,又与美国文学的气质相契合。在全书中,荒诞、反讽、幽默、神经质的气质与田园牧歌般的宁静回忆相映成趣,展示出一个“酒徒们的瓦尔登湖”。

▼名家推荐

☆

“因为知道了布劳提根和冯内古特,心想还有这样的小说啊,我觉得这极大地影响了比如《且听风吟》和《一九七三的弹子球》。假如没有他们,我想或许就不会有那样的作品了。”

“他描绘的静谧、温柔又充满幽默的个人世界,是平凡作家模仿不来的。”

——村上春树

☆

“他是一位在马克•吐温的传统中出现的别开生面的美国作家,他称得上是最优秀的美国作家。只有他的死,能让我们堕落。”

——美国著名出版人 西摩尔•劳伦斯

☆

“当我们所有人都被遗忘,人们还在阅读布劳提根。”

——《飞越疯人院》作者 肯•克西

☆

“比起人类,他跟美国的鳟鱼更搭。”

——美国诗人、城市之光书店创始人 劳伦斯•弗林盖蒂

▼本书亮点

1.嬉皮一代文化偶像、后垮掉派诗人布劳提根小说代表作,销量过200万册

2.上世纪60年代出版后声名大噪,成为当时的美国青年人手一册的标志性读物,作者亦被视文化偶像

3.被遗忘的畅销经典,沉寂半世纪后中文版首版出来,致敬60年代

4.打动一代人的风格之作,阿波罗17号宇航员曾用书名角色命名月球陨石坑

5.村上春树“一生中反复阅读的美国作家”之一,本书曾影响其早期小说创作

6.先锋作家朱岳专文导读,青年诗人陈汐、肖水倾心精译,新锐设计师邵年操刀装帧设计

7.中译本首版纪念手帐3000本,随书附赠,送完即止

▼编辑推荐

☆

一本钓鳟鱼手记

一个酒徒们的瓦尔登湖

一次钓鱼发烧友的文学之旅

一把左轮手枪和一个诗人之死

一部酷似诗的小说或曰一首不分行长诗

——这是他献给那些无名酒鬼的颂诗,不曾因绝望发笑的人无法领会

☆

它曾是畅销逾200万册的美国小说,在数十个国家被翻译成26种文字

而他曾几乎被遗忘,半个世纪后才被翻译成中文正式出版

理查德•布劳提根,被遗忘的诗人,却也是曾经风靡“爱之夏”的文化偶像,他作品中独特的静谧与诗意使得肯•克西称他为“美国的松尾芭蕉”。1984年9月的某个周日,布劳提根用一粒点四四马格南子弹击穿头部,结束了他的绝望。他在诗中写道:“这世界还没完蛋,就像这本书,才仅仅是一个开始。”

☆

先锋作家朱岳专文导读:“布劳提根既是诗人又是小说家,这样的双重身份,让我们可以把他与博尔赫斯做一简单比较。他们都具有狂暴的想象力,文体风格皆极为鲜明。……布劳提根有一种怪异的幽默,这也是博尔赫斯所不具备的。……它深刻地影响了我的写作,在爱伦·坡、卡夫卡、芥川龙之介、博尔赫斯之外,我又找到了一种独特的声音,一种新的可能性。”

本书为后垮掉派诗人理查德•布劳提根的小说代表作,在本书中,作者以当时美国社会广为盛行的钓鳟鱼活动和露营旅行为关键词,以“在美国钓鳟鱼”作为一个身份百变的主人公,串起一系列在时空之中、在虚构与现实之间穿梭跳跃的钓鳟鱼之旅。

布劳提根既是诗人又是小说家的双重身份 ,使得《在美国钓鳟鱼》一书既呈现为小说的形式,又具有诗的质地,在小说和诗歌两种文体和思维方式之间自如切换。在本书中,布劳提根展现出他诗人式的狂暴想象力,行文间处处布满了机智精妙的比喻和奇思妙想。在他笔下,日常生活就像被施以魔法一样,展现出普通人做梦也想不到的离奇面貌。

而作为小说家的布劳提根则具有一种怪异的幽默,他的幽默与奇思中往往带着一点疯癫、残酷的意味,总是围绕着“死亡”打转,却又不失轻盈,这种独特的书写语调既形成了他个人性的标志,又与美国文学的气质相契合。在全书中,荒诞、反讽、幽默、神经质的气质与田园牧歌般的宁静回忆相映成趣,展示出一个“酒徒们的瓦尔登湖”。

▼名家推荐

☆

“因为知道了布劳提根和冯内古特,心想还有这样的小说啊,我觉得这极大地影响了比如《且听风吟》和《一九七三的弹子球》。假如没有他们,我想或许就不会有那样的作品了。”

“他描绘的静谧、温柔又充满幽默的个人世界,是平凡作家模仿不来的。”

——村上春树

☆

“他是一位在马克•吐温的传统中出现的别开生面的美国作家,他称得上是最优秀的美国作家。只有他的死,能让我们堕落。”

——美国著名出版人 西摩尔•劳伦斯

☆

“当我们所有人都被遗忘,人们还在阅读布劳提根。”

——《飞越疯人院》作者 肯•克西

☆

“比起人类,他跟美国的鳟鱼更搭。”

——美国诗人、城市之光书店创始人 劳伦斯•弗林盖蒂

▼本书亮点

1.嬉皮一代文化偶像、后垮掉派诗人布劳提根小说代表作,销量过200万册

2.上世纪60年代出版后声名大噪,成为当时的美国青年人手一册的标志性读物,作者亦被视文化偶像

3.被遗忘的畅销经典,沉寂半世纪后中文版首版出来,致敬60年代

4.打动一代人的风格之作,阿波罗17号宇航员曾用书名角色命名月球陨石坑

5.村上春树“一生中反复阅读的美国作家”之一,本书曾影响其早期小说创作

6.先锋作家朱岳专文导读,青年诗人陈汐、肖水倾心精译,新锐设计师邵年操刀装帧设计

7.中译本首版纪念手帐3000本,随书附赠,送完即止

▼编辑推荐

☆

一本钓鳟鱼手记

一个酒徒们的瓦尔登湖

一次钓鱼发烧友的文学之旅

一把左轮手枪和一个诗人之死

一部酷似诗的小说或曰一首不分行长诗

——这是他献给那些无名酒鬼的颂诗,不曾因绝望发笑的人无法领会

☆

它曾是畅销逾200万册的美国小说,在数十个国家被翻译成26种文字

而他曾几乎被遗忘,半个世纪后才被翻译成中文正式出版

理查德•布劳提根,被遗忘的诗人,却也是曾经风靡“爱之夏”的文化偶像,他作品中独特的静谧与诗意使得肯•克西称他为“美国的松尾芭蕉”。1984年9月的某个周日,布劳提根用一粒点四四马格南子弹击穿头部,结束了他的绝望。他在诗中写道:“这世界还没完蛋,就像这本书,才仅仅是一个开始。”

☆

先锋作家朱岳专文导读:“布劳提根既是诗人又是小说家,这样的双重身份,让我们可以把他与博尔赫斯做一简单比较。他们都具有狂暴的想象力,文体风格皆极为鲜明。……布劳提根有一种怪异的幽默,这也是博尔赫斯所不具备的。……它深刻地影响了我的写作,在爱伦·坡、卡夫卡、芥川龙之介、博尔赫斯之外,我又找到了一种独特的声音,一种新的可能性。”

光荣与梦想(全四册) 豆瓣

作者:

[美国] 威廉·曼彻斯特

译者:

四川外国语大学翻译学院翻译组

中信出版社

2015

- 1

罗辑思维定制版

万历十五年 Goodreads 豆瓣

8.9 (508 个评分)

作者:

[美国] 黄仁宇

生活·读书·新知三联书店

1997

- 5

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。在历史学家黄仁宇的眼中,其间的关系因果,恰为历史的重点,而我们的大历史之旅,也自此开始……

《万历十五年》是黄仁宇的成名之作,也是他的代表作之一。这本书融会了他数十年人生经历与治学体会,首次以“大历史观”分析明代社会之症结,观察现代中国之来路,给人启发良多。英文原本推出后,被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名。

《万历十五年》是黄仁宇的成名之作,也是他的代表作之一。这本书融会了他数十年人生经历与治学体会,首次以“大历史观”分析明代社会之症结,观察现代中国之来路,给人启发良多。英文原本推出后,被美国多所大学采用为教科书,并两次获得美国书卷奖历史类好书的提名。

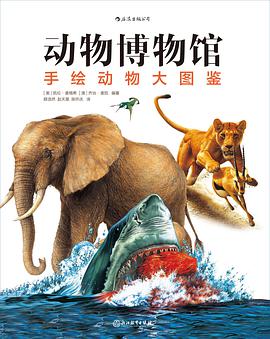

动物博物馆 豆瓣

Children’s Encyclopedia of Animals

作者:

[美] 凯伦·麦格希

/

[澳] 乔治·麦凯

译者:

薛浩然

/

赵天昊

…

后浪丨浙江教育出版社

2018

- 9

认识动物的儿童动物百科全书,值得收藏的动物博物图鉴,可以带回家的动物博物馆

◎ 编辑推荐

☆ 涵盖动物各个方面,堪作动物学参考书

动物分类图鉴、动物野外照片、动物类群分布地图、动物类群的生存现状、动物的骨骼结构、动物的体形大小数据……这本书知识量极其丰富,涵盖动物各个方面 ,堪称动物博物馆,可以用作动物学参考。

☆ 精美手绘动物图鉴,感受生命之美

天上、水下、海底、草丛、丛林,超过1500幅的生活在世界各地的动物的图鉴,让孩子可以近距离观察各种各样的神奇动物;同时动物特征纤毫毕见,并标注拉丁学名和中文名,便于观察学习。动物图片采用传统手绘博物画,了解动物的同时,感受生命之美的同时,也能深深感受传统博物之美。

☆ 大开本精装,值得收藏

资深科普作家与著名动物学家强强联手,倾力打造的动物百科全书,专业保证,大开本精装,照片与手绘结合,动物生命之美与传统博物之美交织,每个家庭都应该拥有一本。

◎ 内容简介

这是一本孩子了解动物的大百科全书,更是一本内容严谨、可读性强、插图生动的动物学参考书。包括超过1500种动物的图鉴,动物特征纤毫毕现,并标注拉丁学名和中文名,便于观察学习;动物野外照片,结合动物趣闻生动展现动物行为;动物类群分布地图,直观展示在世界各个不同的地方生存着哪些神奇的动物;动物类群的生存现状,告诉你哪些动物濒临灭绝,正在渐渐消失,而人类又在其中扮演着怎样的角色;动物内部结构图,深入认识动物以及千奇百怪的动物如何演化而来;动物的体形大小数据,宏观地认识所有动物。

这是一本结合了动物分类学、动物行为学、生态学、保护生物学以及进化生物学的动物百科全书。

◎ 读者推荐

孩子对世界上的动物非常着迷,他喜欢阅读这些动物来自哪里生活在哪里。这本书非常棒,图片清晰,文字流畅。孩子已经读了很多很多遍。非常满意,值得推荐。

—— 英国读者

非常棒,适合孩子阅读的非虚构书籍。去完动物园之后可以阅读的参考书。

—— 英国读者

◎ 编辑推荐

☆ 涵盖动物各个方面,堪作动物学参考书

动物分类图鉴、动物野外照片、动物类群分布地图、动物类群的生存现状、动物的骨骼结构、动物的体形大小数据……这本书知识量极其丰富,涵盖动物各个方面 ,堪称动物博物馆,可以用作动物学参考。

☆ 精美手绘动物图鉴,感受生命之美

天上、水下、海底、草丛、丛林,超过1500幅的生活在世界各地的动物的图鉴,让孩子可以近距离观察各种各样的神奇动物;同时动物特征纤毫毕见,并标注拉丁学名和中文名,便于观察学习。动物图片采用传统手绘博物画,了解动物的同时,感受生命之美的同时,也能深深感受传统博物之美。

☆ 大开本精装,值得收藏

资深科普作家与著名动物学家强强联手,倾力打造的动物百科全书,专业保证,大开本精装,照片与手绘结合,动物生命之美与传统博物之美交织,每个家庭都应该拥有一本。

◎ 内容简介

这是一本孩子了解动物的大百科全书,更是一本内容严谨、可读性强、插图生动的动物学参考书。包括超过1500种动物的图鉴,动物特征纤毫毕现,并标注拉丁学名和中文名,便于观察学习;动物野外照片,结合动物趣闻生动展现动物行为;动物类群分布地图,直观展示在世界各个不同的地方生存着哪些神奇的动物;动物类群的生存现状,告诉你哪些动物濒临灭绝,正在渐渐消失,而人类又在其中扮演着怎样的角色;动物内部结构图,深入认识动物以及千奇百怪的动物如何演化而来;动物的体形大小数据,宏观地认识所有动物。

这是一本结合了动物分类学、动物行为学、生态学、保护生物学以及进化生物学的动物百科全书。

◎ 读者推荐

孩子对世界上的动物非常着迷,他喜欢阅读这些动物来自哪里生活在哪里。这本书非常棒,图片清晰,文字流畅。孩子已经读了很多很多遍。非常满意,值得推荐。

—— 英国读者

非常棒,适合孩子阅读的非虚构书籍。去完动物园之后可以阅读的参考书。

—— 英国读者