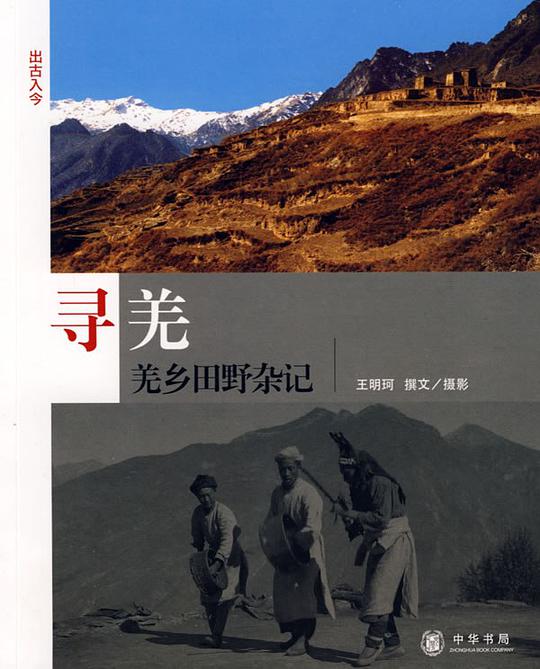

寻羌 豆瓣

作者:

王明珂 撰文/摄影

中华书局

2009

- 5

这是一本配合照片的田野杂记,来呈现作者十几年的寻羌之旅中所见、所闻,介绍各地羌村民众生活与沟中的文化、传说。这不只为了纪念一些骤然消逝的过去,而更希望借着它来呈现羌族的独特之处――他们如一面诚实的镜子,映照着人们难以察觉的自我本相。

001 岷江上游

一元钱的命/002

在川藏之间/004

015 松潘

与世隔绝的村寨?/016

沟中的世界/018

杜杰的家人/024

高山草场/033

山神与地盘神/038

松潘城/045

黎光明/054

060 北川

荞麦的故事/061

白马将军与走马将军/070

汉番边界/072

胡耀邦赠送的藏袍 /073

禹里羌乡/079

086 茂县

周老师与毛老师/087

老童与寨子里的酒/091

永和河坝/096

毒药猫/102

翻越史家山梁子/109

水磨坪与巴卓沟/111

射蟒英雄的故事/116

三龙沟/117

三龙诺窝寨/121

黑虎五族/124

黑虎将军/128

黑虎沟的老端公/129

牛尾巴寨“人过年”/133

沙朗与尼萨/141

146 汶川

周仓背石塞雁门/149

瓦寺土司/150

马端公/154

释比经文:羌戈大战/157

孝子与孽龙/159

161 理县

尔玛尼(黑羌族)/163

弟兄祖先故事/168

170 黑水

大黑水/173

苏永和/177

小黑水的猼猓子/182

185 后记

自序

1994夏季,我的学术生涯发生了一个重要转变。对曾是年少轻狂的我来说,在此之前两年得到哈佛大学博士学位,又在这一年得到驰名国际学界之历史语言研究所的终身聘职,四十岁以后的学术生命中还会有什么可令人振奋的转变?

然而就在这一年,我首次踏上大陆的土地。由北京到西安、西宁,一路上造访各地考古与民族研究机构,到处递出我印着“哈佛大学博士”的名片,卖弄着我在西方苦读有成的学问。直到一天,我来到四川阿坝藏族羌族自治州的汶川,见到我硕士、博士论文中的研究主题,羌族……

我的寻羌之旅便始于这一年,1994年夏季。在西安,陕西考古研究所的朋友领着我到处看西周早期遗址,我遥想,当年姬姓族如何与土著姜姓族合作开拓此基业。而后,我由西安搭上往西宁的火车。在穿越陇山时我望着车窗外,依稀看见两千多年前西戎中的秦人吞并邻近诸戎部落,残余的戎人扶老携幼逾过汧水、陇山往西迁徙的景象。火车进入湟水河谷,当年一个神话般的戎人,无弋爰剑,受秦人追捕逃到此地,是什么样的神奇让他以及他的后世子孙成为羌人的领袖豪酋?在西宁、湟中、湟源等地,我望着河谷上大片大片金黄色的油菜花田,仿佛见到汉代羌人各大部落彼此争夺这些美好河谷,以及,后来当这些河谷成为汉军屯驻的田地后,他们卑微地请求汉军允许他们在没有人耕作的河谷放牧。由西宁返回西安后,我乘火车穿越秦岭。在自古号称难行的山崖蜀道上仍可见一截截残存的巨木栈道,我想着,古羌人是否便是由此穿过秦岭天堑,一波波地进入川西北成为两汉魏晋时的白狼、白马等羌部?

如此我一路跟随文献记载中的历史记忆,追寻羌人来到汶川。然而便是在此,突然,前面那些历史臆想以及我二十年来的羌族研究成为一场空幻梦境。面对真真实实的羌族,我觉得自己对人、社会、民族、历史等等的知识贫乏得可笑。于是此后到2003年,这十年间(除了1999年我身在美国),我每年都在羌族地区住上一两个月,在真实的“人”与“社会”面前从头做一个学生,重新寻找古代羌人与今之羌族。2003年,我以羌族为主题的著作《羌在汉藏之间》出版。此后我的研究田野转移到川西的大渡河流域,与红原、若尔盖等川西北草原地区。经常从马尔康或红原回成都,我都要刻意经过松潘、茂县、汶川等地,探探老朋友们。

发生在2008年5月间的汶川大地震,羌族人民的生命、财产、文化受到极严重的损失。而所有这一切的根基,环境生态,更受到难以恢复的破坏。悲伤之余,我的一些羌族朋友甚至有出于激愤的宿命观,他们说,这毁灭性的自然灾害似乎是针对着羌族而来。我不认为这是什么神秘的宿命,它只是一种历史与地理环境二者叠合造成的结果。汶川地震发生在青藏高原与四川盆地两大高低地理板块间的断层带上,在长程历史发展下,两大地理板块分别为藏、汉所占有,而羌族正处在汉藏之间,因此也在此两大板块之间。

目前灾后羌族社会文化复建陆续开展,羌族社会将有一番新面貌,文化也会有改变创新——这是1980年代以来持续发生的变化,地震破坏及灾后重建只是让它突然加速而已。我以这本配合照片的田野杂记,来呈现过去我的寻羌之旅中所见、所闻,介绍各地羌村民众生活与沟中的文化、传说。这不只为了纪念一些骤然消逝的过去,而更希望借着它来呈现羌族独特之处——他们并无奇风异俗,只是有如一面诚实的镜子,映照着人们难以察觉的自我本相。

001 岷江上游

一元钱的命/002

在川藏之间/004

015 松潘

与世隔绝的村寨?/016

沟中的世界/018

杜杰的家人/024

高山草场/033

山神与地盘神/038

松潘城/045

黎光明/054

060 北川

荞麦的故事/061

白马将军与走马将军/070

汉番边界/072

胡耀邦赠送的藏袍 /073

禹里羌乡/079

086 茂县

周老师与毛老师/087

老童与寨子里的酒/091

永和河坝/096

毒药猫/102

翻越史家山梁子/109

水磨坪与巴卓沟/111

射蟒英雄的故事/116

三龙沟/117

三龙诺窝寨/121

黑虎五族/124

黑虎将军/128

黑虎沟的老端公/129

牛尾巴寨“人过年”/133

沙朗与尼萨/141

146 汶川

周仓背石塞雁门/149

瓦寺土司/150

马端公/154

释比经文:羌戈大战/157

孝子与孽龙/159

161 理县

尔玛尼(黑羌族)/163

弟兄祖先故事/168

170 黑水

大黑水/173

苏永和/177

小黑水的猼猓子/182

185 后记

自序

1994夏季,我的学术生涯发生了一个重要转变。对曾是年少轻狂的我来说,在此之前两年得到哈佛大学博士学位,又在这一年得到驰名国际学界之历史语言研究所的终身聘职,四十岁以后的学术生命中还会有什么可令人振奋的转变?

然而就在这一年,我首次踏上大陆的土地。由北京到西安、西宁,一路上造访各地考古与民族研究机构,到处递出我印着“哈佛大学博士”的名片,卖弄着我在西方苦读有成的学问。直到一天,我来到四川阿坝藏族羌族自治州的汶川,见到我硕士、博士论文中的研究主题,羌族……

我的寻羌之旅便始于这一年,1994年夏季。在西安,陕西考古研究所的朋友领着我到处看西周早期遗址,我遥想,当年姬姓族如何与土著姜姓族合作开拓此基业。而后,我由西安搭上往西宁的火车。在穿越陇山时我望着车窗外,依稀看见两千多年前西戎中的秦人吞并邻近诸戎部落,残余的戎人扶老携幼逾过汧水、陇山往西迁徙的景象。火车进入湟水河谷,当年一个神话般的戎人,无弋爰剑,受秦人追捕逃到此地,是什么样的神奇让他以及他的后世子孙成为羌人的领袖豪酋?在西宁、湟中、湟源等地,我望着河谷上大片大片金黄色的油菜花田,仿佛见到汉代羌人各大部落彼此争夺这些美好河谷,以及,后来当这些河谷成为汉军屯驻的田地后,他们卑微地请求汉军允许他们在没有人耕作的河谷放牧。由西宁返回西安后,我乘火车穿越秦岭。在自古号称难行的山崖蜀道上仍可见一截截残存的巨木栈道,我想着,古羌人是否便是由此穿过秦岭天堑,一波波地进入川西北成为两汉魏晋时的白狼、白马等羌部?

如此我一路跟随文献记载中的历史记忆,追寻羌人来到汶川。然而便是在此,突然,前面那些历史臆想以及我二十年来的羌族研究成为一场空幻梦境。面对真真实实的羌族,我觉得自己对人、社会、民族、历史等等的知识贫乏得可笑。于是此后到2003年,这十年间(除了1999年我身在美国),我每年都在羌族地区住上一两个月,在真实的“人”与“社会”面前从头做一个学生,重新寻找古代羌人与今之羌族。2003年,我以羌族为主题的著作《羌在汉藏之间》出版。此后我的研究田野转移到川西的大渡河流域,与红原、若尔盖等川西北草原地区。经常从马尔康或红原回成都,我都要刻意经过松潘、茂县、汶川等地,探探老朋友们。

发生在2008年5月间的汶川大地震,羌族人民的生命、财产、文化受到极严重的损失。而所有这一切的根基,环境生态,更受到难以恢复的破坏。悲伤之余,我的一些羌族朋友甚至有出于激愤的宿命观,他们说,这毁灭性的自然灾害似乎是针对着羌族而来。我不认为这是什么神秘的宿命,它只是一种历史与地理环境二者叠合造成的结果。汶川地震发生在青藏高原与四川盆地两大高低地理板块间的断层带上,在长程历史发展下,两大地理板块分别为藏、汉所占有,而羌族正处在汉藏之间,因此也在此两大板块之间。

目前灾后羌族社会文化复建陆续开展,羌族社会将有一番新面貌,文化也会有改变创新——这是1980年代以来持续发生的变化,地震破坏及灾后重建只是让它突然加速而已。我以这本配合照片的田野杂记,来呈现过去我的寻羌之旅中所见、所闻,介绍各地羌村民众生活与沟中的文化、传说。这不只为了纪念一些骤然消逝的过去,而更希望借着它来呈现羌族独特之处——他们并无奇风异俗,只是有如一面诚实的镜子,映照着人们难以察觉的自我本相。