回忆录

魍魉世界 风雪人间 豆瓣

作者:

丁玲

1997

《魍魉世界 风雪人间:丁玲的回忆》主要内容:一九三一年二月,胡也频死难后,我先住在李达家里,后来搬到沈从文兄妹的宿处。四月初,向《东方杂志》郑振铎先生借了二百元钱做路费,由沈从文先生陪我回到了湖南。在母亲面 前,我不敢透露真情,编了一个谎言:说胡也频将去苏联,不能一路同来看她。我一个人在上海无法带孩子,只好把孩子交给她抚养。母亲慷慨地答应承受这个重担。我不敢在家里久住,深怕我的感情在无法控制的时候,流露出真情。我在家只住了三天,就匆匆返回上海了。原来比较,可以常常来往的沈从文兄妹随即去了北方。偌大的上海,只有李达夫妇是我唯一亲近的熟人了。李达曾是平民女校的负责人,我一向是把他当作老师的。他的夫人王会悟是一个热情的女性,一向对我好,而且是最爱护我的纯真的读者。三零年也频被捕后,他们主动邀我搬到他们家去暂住。在那白色恐怖严重的时候,这种情谊是极不容易有的,是极可贵的。因此我对他们夫妇的感激之情是永远不会淡漠下去的。李达以他多年的处世经验,以及他对世界的认识,曾经劝我:无论如何不能再参加政治活动了;老老实实写点文章。”因此,这时我有一些话不便在他们面前说,但我很需要他们的友谊。除了他们家我能够常去坐坐,打发一点时间以外,再没有什么别的人家我可以去了;但去了以后,又不能完全讲心里话,便越发感到孤独。在这种无援的情况下,一个人孤零零地在环龙路租了三层楼上的一间小房子,寂寞地过着一天又一天。 我这时是二十七岁。虽然在上海、在北京都住过,上过学,可那时都是同朋友们在一起,或者同爱人在一起。如今独立生活在大上海,一个人在万花筒般的大上海度日月,这是第一次,我真感到举步艰难,整日心神不安,忧心忡忡。穷思苦想,我强打精神,蓄积力量,为应付每一个日子而挣扎下去。

我有许多负担:首先是政治上的压力。也频已经牺牲了,我应该继续冲向前去!但究竟应该怎么做?杀害他的国民党刽子手们能够放下屠刀放过我吗?第二是经济上的压力。我应该奉养我的母亲,应该抚育我的孩子。他们每日的吃、穿、住,都应该由我筹措,加上我自己在上海的房租、伙食……我每月得写多少啊!过去是两个人经管两个人(母亲还有一点积蓄),现在是一个人担负三个人,并且是两地为生。第三是创作上的压力。我该写什么呢?我旧有的一点点生活,我对小资产阶级知识分子女性的愁苦,已经写腻了。我需要开拓创作的新天地,我必须到大众的生活中去。可是,怎么去,去什么地方?种种问题横积在我的心头。我坐着,痴痴的;躺着,闷闷的;在马路上走着,心象被狂风卷起的落叶又被抛下。我写过一篇小说:《从夜晚到天亮》。那是我自己这一段生活的写照,看过这篇小说的读者会更理解我的。

我有许多负担:首先是政治上的压力。也频已经牺牲了,我应该继续冲向前去!但究竟应该怎么做?杀害他的国民党刽子手们能够放下屠刀放过我吗?第二是经济上的压力。我应该奉养我的母亲,应该抚育我的孩子。他们每日的吃、穿、住,都应该由我筹措,加上我自己在上海的房租、伙食……我每月得写多少啊!过去是两个人经管两个人(母亲还有一点积蓄),现在是一个人担负三个人,并且是两地为生。第三是创作上的压力。我该写什么呢?我旧有的一点点生活,我对小资产阶级知识分子女性的愁苦,已经写腻了。我需要开拓创作的新天地,我必须到大众的生活中去。可是,怎么去,去什么地方?种种问题横积在我的心头。我坐着,痴痴的;躺着,闷闷的;在马路上走着,心象被狂风卷起的落叶又被抛下。我写过一篇小说:《从夜晚到天亮》。那是我自己这一段生活的写照,看过这篇小说的读者会更理解我的。

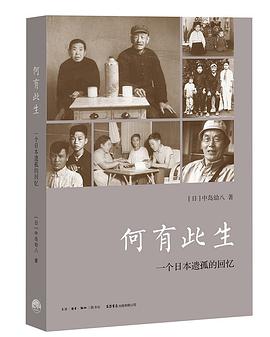

何有此生 豆瓣

8.3 (6 个评分)

作者:

[日]中岛幼八

生活•读书•新知三联书店 生活书店出版有限公司

2015

- 8

他是一名“老日中”,即日本的日中友好活动家。

他曾与唐家璇同场做过翻译。唐家璇主动介绍他说:“中岛先生长期从事日中友好工作。”

他始终对中国怀抱感恩之心,愿以自己的亲身经历为中日两国友好做见证。

中岛幼八,曾作为日本遗孤在中国生活十五年。一岁即随父母来到中国东北牡丹江省宁安县。战后,他没有随亲生母亲返回日本,而是凭着自己的意愿,和中国的养父母一起,度过了典型的中国北方农村的童年生活。他的养母和养父都是勤劳淳朴的中国农民,这塑造了中岛幼八朴实坚毅的性格。十六岁回到日本后,中岛幼八凭着这种性格成功地适应了日本社会,并始终实践着自己终生为日中友好而努力的人生理想。

他曾与唐家璇同场做过翻译。唐家璇主动介绍他说:“中岛先生长期从事日中友好工作。”

他始终对中国怀抱感恩之心,愿以自己的亲身经历为中日两国友好做见证。

中岛幼八,曾作为日本遗孤在中国生活十五年。一岁即随父母来到中国东北牡丹江省宁安县。战后,他没有随亲生母亲返回日本,而是凭着自己的意愿,和中国的养父母一起,度过了典型的中国北方农村的童年生活。他的养母和养父都是勤劳淳朴的中国农民,这塑造了中岛幼八朴实坚毅的性格。十六岁回到日本后,中岛幼八凭着这种性格成功地适应了日本社会,并始终实践着自己终生为日中友好而努力的人生理想。

Denial 豆瓣

作者:

Jessica Stern

ECCO Press

2010

- 6

"I have listened and I have been quiet all my life. But now I will speak." One of the world's foremost experts on terrorism and post-traumatic stress disorder investigates her own unsolved adolescent sexual assault at the hands of a serial rapist, and in so doing, examines the horrors of trauma and denial. Alone in an unlocked house in a safe neighborhood in the suburban town of Concord, Massachusetts, two good, obedient girls, Jessica Stern, fifteen, and her sister, fourteen, were raped on the night of October 1, 1973. The girls had just come back from ballet lessons and were doing their homework when a strange man armed with a gun entered their home. Afterward, when they reported the crime, the police were skeptical. The rapist was never caught. For over thirty years, Stern denied the pain and the trauma of the assault. Following the example of her family, Stern—who lost her mother at the age of three, and whose father was a Holocaust survivor—focused on her work instead of her terror. She became a world-class expert on terrorism, a lauded academic and writer who interviewed terrorists around the globe. But while her career took off, her success hinged on her symptoms. After her ordeal she could not feel fear in normally frightening situations. Stern believed she'd disassociated from the trauma altogether, until a devoted police lieutenant reopened the sisters' rape case and brought her back to that harrowing night more than three decades past. With the help of the lieutenant, Stern began her own investigation—bringing to bear all her skills as a researcher—to uncover the truth about the town of Concord, her family, and her own mind. The result is Denial , a candid, courageous, and ultimately hopeful look at a trauma and its aftermath.

我的精神自传 豆瓣 谷歌图书

作者:

钱理群

广西师范大学出版社

2007

本书既是一部个性化非常鲜明的思想学术人生自传,更是一部结合个人身心创痛和研究心得来总结20世纪以来中国社会思潮的变迁和中国经验的得失,反省思想界、知识界、学术界所遭遇的大问题大困境,表达一个真正知识分子的立场和追求的深度之作。思考透彻,激情飞扬,充满了敏锐的发现与深刻的思索。黄钟大吕之声,世所少见;沧海桑田之辨,令人回味。是受过中等教育以上的读者不能不读的当代启示录。

本书是钱理群先生近年来最为重要的作品,也是他最为看重的作品。钱先生在该书后记中说,“最后成书,已经耗费了五年时光,更是倾注了退休前后的主要心血”,“这本书,在我的学术著作中,确实占据了相当独特的地位:它既是我的自传,学术自传与精神自传,又是一部学术史、思想史、知识分子精神史的著作”;“ 这本书又是一部关于八十年代以来的中国思想史、学术史、知识分子精神史的研究著作”。阅读过该书手稿的北大学者贺桂梅认为该书更是一部20世纪中国的经验史。

该书包括两个部分:第一部:我的回顾与反思;第二部:我的精神自传。

本书是钱理群先生近年来最为重要的作品,也是他最为看重的作品。钱先生在该书后记中说,“最后成书,已经耗费了五年时光,更是倾注了退休前后的主要心血”,“这本书,在我的学术著作中,确实占据了相当独特的地位:它既是我的自传,学术自传与精神自传,又是一部学术史、思想史、知识分子精神史的著作”;“ 这本书又是一部关于八十年代以来的中国思想史、学术史、知识分子精神史的研究著作”。阅读过该书手稿的北大学者贺桂梅认为该书更是一部20世纪中国的经验史。

该书包括两个部分:第一部:我的回顾与反思;第二部:我的精神自传。

当呼吸化为空气 豆瓣

When Breath Becomes Air

8.5 (133 个评分)

作者:

[美] 保罗·卡拉尼什

译者:

何雨珈

猫头鹰文化·浙江文艺出版社

2016

全世界只有万分之零点一二的人会在36岁前患上肺癌,保罗·卡拉尼什(Paul Kalanithi)是其中之一。当你读到这本书时,他已经不在人世。保罗曾获得过美国斯坦福大学英语文学及人体生物学双料学位,并于英国剑桥大学获得科学史与哲学研究硕士学位,以优异成绩获得美国耶鲁大学医学博士学位,即将获得斯坦福医学院外科教授职位并主持自己的研究室。2013年,即将抵达人生巅峰的保罗,忽然被诊断出患有第四期肺癌。自此,他开始以医生和患者的双重身份,记录自己的余生,反思医疗与人性。他的文章刊登在《纽约时报》《华盛顿邮报》等媒体,获得了全球读者关注。本书文笔优美,诚挚感人,书里有着对人性、生死、医疗的深沉思索,让全球无数读者为之动容。

布达佩斯往事 豆瓣

Enemies of the People

7.9 (60 个评分)

作者:

[美] 卡蒂·马顿

译者:

毛俊杰

广西师范大学出版社

2016

- 1

本书通过冷战时期匈牙利秘密警察长达20年的档案,所揭开的一部隐藏了几十年的家庭历史和时代侧记。

冷战时期,苏联集团中的匈牙利,秘密警察通过庞大的告密网,试图全面渗透控制匈牙利的政治生活。作者的父母原是匈牙利著名记者,他们的报道是西方了解匈牙利的重要信息来源。因此他们被视为“人民的敌人”,长期受秘密警察的监控,终因叛国和间谍罪而先后入狱。一家移居美国后,匈牙利政府却又异想天开地试图招募他们当间谍,而美国也对他们进行了几年的监控。书中不只还原了马顿夫妇被告密者包围的经历和遭遇,他们的抗争、坚守、脆弱和勇气,也展现了他们情感和内心的矛盾——夫妻之间相互的感情背叛与灾难中的支撑,父母子女之间的爱与亲情,人性的坚强与软弱,从而使得这本书更为丰富、复杂,具有血肉。

冷战时期,苏联集团中的匈牙利,秘密警察通过庞大的告密网,试图全面渗透控制匈牙利的政治生活。作者的父母原是匈牙利著名记者,他们的报道是西方了解匈牙利的重要信息来源。因此他们被视为“人民的敌人”,长期受秘密警察的监控,终因叛国和间谍罪而先后入狱。一家移居美国后,匈牙利政府却又异想天开地试图招募他们当间谍,而美国也对他们进行了几年的监控。书中不只还原了马顿夫妇被告密者包围的经历和遭遇,他们的抗争、坚守、脆弱和勇气,也展现了他们情感和内心的矛盾——夫妻之间相互的感情背叛与灾难中的支撑,父母子女之间的爱与亲情,人性的坚强与软弱,从而使得这本书更为丰富、复杂,具有血肉。

天涯晚笛 豆瓣

作者:

苏炜

2013

- 7

《天涯晚笛》,“民国时代最后一位才女”张充和的口述实录故事。

民国时期,她身处灿若星辰的一众名家贤士之间,她的知交师友中有胡适之、沈尹默、章士钊、闻一多、沈从文、卞之琳、张大千,等等。她的昆曲、诗词、书法造诣皆秀逸超凡,成就件件文坛轶事,汪曾祺赞她唱腔“娇慵醉媚,若不胜情,难可比拟”,欧阳中石称她书法非常精到“在那个时代已是佼佼者”。抗战年月,这位正当韶年、俏皮聪慧的“张家四小姐”,在一群“国粹”长者中间穿梭来去,恰如烽火战场间绽放的春兰秋菊,受到众星捧月般的疼爱和娇宠。

她为姐夫沈从文写诔文,“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人”,传诵一时;她因诗人卞之琳起争议,“我不知道这算不算一见钟情,至少是有点一厢情愿吧”,文坛哗然;她看林徽因,永远是众人的中心,没有别人说话的时候,“大家都喜欢的,我未必喜欢呀”;她说自己的同事朱自清,他和冰心早期的写作,都有点“酸的馒头”(sentimental,即感伤,滥情)……

本书作者苏炜是张充和的耶鲁晚辈与居所近邻,多年来时相登门求教,学习书法、诗词。《天涯晚笛》即为张充和自本世纪以来向苏炜断断续续口述的人生故事,其中披露珍贵影像一百多幅,包括杨振声、查阜西送给她的结婚礼物“八卦墨”和“寒泉琴”,又特别附录“合肥四姊妹”的张家谱系图,厘清跟张爱玲不是一族的亲戚,其中主要篇什均经张充和亲自审阅修改。

编辑推荐:

★ 百岁张充和的“朝花夕拾”——她从民国走来,今年100岁,还跟我们一样活着。听张充和讲故事,末代皇帝族兄溥侗常和她一起唱戏,章士钊赠诗把她比作东汉末年的蔡文姬,沈尹默要她学他娘家的书法,闻一多生活拮据却主动刻图章相赠,胡适访学喜欢到美国西海岸她家去挥毫,张大千在耶鲁拿她的旧宣纸画芍药与人物……她的相交师友,一众名家,灿若星辰,她的曲艺小楷,格调极高,秀逸超凡。

★ “民国时代最后一位才女”口述实录——《天涯晚笛》同路走来的旧雨新知,她看程砚秋,觉得闹;她看马连良,嫌他油;她看杨荫浏,算盘打得噼里啪啦响,原来是在给音乐算节奏;她看陆小曼,也会唱曲也会画画,有不错的印象;她看林徽因,永远是众人的中心,“大家都喜欢的,我未必喜欢”;她看苦苦追求她的卞之琳,好意是心领了,“但这种事情不能勉强”;她看朱自清和冰心,早期白话文写作都有点“酸的馒头”……

★ “合肥四姊妹”的世纪长河——余英时认为,周有光先生说得十分准确:“张家四姐妹的名气很大,不光在中国,在外国都有很大的影响。”《天涯晚笛》特别附录“合肥张家谱系图”,厘清“合肥四姊妹”跟张爱玲不是一族的亲戚。今天回望四对夫妇(张元和嫁顾传玠,张允和嫁周有光,张兆和嫁沈从文,张充和嫁傅汉思),四妹张充和100岁,二姐夫周有光108岁,仍未止歇,可敬可佩!

民国时期,她身处灿若星辰的一众名家贤士之间,她的知交师友中有胡适之、沈尹默、章士钊、闻一多、沈从文、卞之琳、张大千,等等。她的昆曲、诗词、书法造诣皆秀逸超凡,成就件件文坛轶事,汪曾祺赞她唱腔“娇慵醉媚,若不胜情,难可比拟”,欧阳中石称她书法非常精到“在那个时代已是佼佼者”。抗战年月,这位正当韶年、俏皮聪慧的“张家四小姐”,在一群“国粹”长者中间穿梭来去,恰如烽火战场间绽放的春兰秋菊,受到众星捧月般的疼爱和娇宠。

她为姐夫沈从文写诔文,“不折不从,亦慈亦让;星斗其文,赤子其人”,传诵一时;她因诗人卞之琳起争议,“我不知道这算不算一见钟情,至少是有点一厢情愿吧”,文坛哗然;她看林徽因,永远是众人的中心,没有别人说话的时候,“大家都喜欢的,我未必喜欢呀”;她说自己的同事朱自清,他和冰心早期的写作,都有点“酸的馒头”(sentimental,即感伤,滥情)……

本书作者苏炜是张充和的耶鲁晚辈与居所近邻,多年来时相登门求教,学习书法、诗词。《天涯晚笛》即为张充和自本世纪以来向苏炜断断续续口述的人生故事,其中披露珍贵影像一百多幅,包括杨振声、查阜西送给她的结婚礼物“八卦墨”和“寒泉琴”,又特别附录“合肥四姊妹”的张家谱系图,厘清跟张爱玲不是一族的亲戚,其中主要篇什均经张充和亲自审阅修改。

编辑推荐:

★ 百岁张充和的“朝花夕拾”——她从民国走来,今年100岁,还跟我们一样活着。听张充和讲故事,末代皇帝族兄溥侗常和她一起唱戏,章士钊赠诗把她比作东汉末年的蔡文姬,沈尹默要她学他娘家的书法,闻一多生活拮据却主动刻图章相赠,胡适访学喜欢到美国西海岸她家去挥毫,张大千在耶鲁拿她的旧宣纸画芍药与人物……她的相交师友,一众名家,灿若星辰,她的曲艺小楷,格调极高,秀逸超凡。

★ “民国时代最后一位才女”口述实录——《天涯晚笛》同路走来的旧雨新知,她看程砚秋,觉得闹;她看马连良,嫌他油;她看杨荫浏,算盘打得噼里啪啦响,原来是在给音乐算节奏;她看陆小曼,也会唱曲也会画画,有不错的印象;她看林徽因,永远是众人的中心,“大家都喜欢的,我未必喜欢”;她看苦苦追求她的卞之琳,好意是心领了,“但这种事情不能勉强”;她看朱自清和冰心,早期白话文写作都有点“酸的馒头”……

★ “合肥四姊妹”的世纪长河——余英时认为,周有光先生说得十分准确:“张家四姐妹的名气很大,不光在中国,在外国都有很大的影响。”《天涯晚笛》特别附录“合肥张家谱系图”,厘清“合肥四姊妹”跟张爱玲不是一族的亲戚。今天回望四对夫妇(张元和嫁顾传玠,张允和嫁周有光,张兆和嫁沈从文,张充和嫁傅汉思),四妹张充和100岁,二姐夫周有光108岁,仍未止歇,可敬可佩!

山居杂忆(插图精装版) 豆瓣

8.2 (14 个评分)

作者:

高诵芬

/

徐家祯

长江文艺出版社

2015

- 10

▻ 编辑推荐 ◅

►一个大家闺秀的百年家族记忆 。

►初版绝迹十年后再度重磅面世 。

►新增100余幅珍贵老照片,3万余字注疏,惊现百年生活场景 。

►寻找逝去中国的独家记忆,中国特定时代的教科书,一部“现代《红楼梦》”、 另类《巨流河 》 。

►作者高诵芬出身 名门 ,受过传统教育,历经民国初年,抗战搬迁,建国,“文革”抄家,改革开放,最后移民澳洲,一个世纪的往事在这位大家闺秀笔下如过眼云烟,写就了人生悲凉和慨叹。温婉如水的文字在这位大家闺秀记忆中浸透心扉,令人彻夜心宁。

▻ 内容简介 ◅

这是一本活的历史书,记录的是以一个江南家族为中心、从清朝末年到“文化大革命”结束、改革开放开始这一百年的中国社会变革史。高诵芬从“抗战逃难”到“文革抄家”等,无不扬清激浊,曲尽其致,以其特定的年代和经历,写就了这段历史,成为杭州乃至中国特定时代的教科书。这本书也成为了解和观察那个时代、那座城市、那个阶层的独特视角。时代变迁,繁华落尽,物是人非,当晚挑灯夜读至凌晨,掩卷叹服。这样的文字,只有饱经阅历后的静心才能得到。日子是流水,老人用心境洞穿了她,清澈如许。

►一个大家闺秀的百年家族记忆 。

►初版绝迹十年后再度重磅面世 。

►新增100余幅珍贵老照片,3万余字注疏,惊现百年生活场景 。

►寻找逝去中国的独家记忆,中国特定时代的教科书,一部“现代《红楼梦》”、 另类《巨流河 》 。

►作者高诵芬出身 名门 ,受过传统教育,历经民国初年,抗战搬迁,建国,“文革”抄家,改革开放,最后移民澳洲,一个世纪的往事在这位大家闺秀笔下如过眼云烟,写就了人生悲凉和慨叹。温婉如水的文字在这位大家闺秀记忆中浸透心扉,令人彻夜心宁。

▻ 内容简介 ◅

这是一本活的历史书,记录的是以一个江南家族为中心、从清朝末年到“文化大革命”结束、改革开放开始这一百年的中国社会变革史。高诵芬从“抗战逃难”到“文革抄家”等,无不扬清激浊,曲尽其致,以其特定的年代和经历,写就了这段历史,成为杭州乃至中国特定时代的教科书。这本书也成为了解和观察那个时代、那座城市、那个阶层的独特视角。时代变迁,繁华落尽,物是人非,当晚挑灯夜读至凌晨,掩卷叹服。这样的文字,只有饱经阅历后的静心才能得到。日子是流水,老人用心境洞穿了她,清澈如许。

文学江湖 豆瓣 Goodreads

8.1 (23 个评分)

作者:

王鼎钧

生活·读书·新知三联书店

2013

- 1

这是王鼎钧“回忆录四部曲”的第四部。从1949年随国民党军队撤退去台湾,到1978年移民美国,作者用三个“十年”,从个人的视角感受和记录了台湾的大历史和一己的小悲欢。作者亲历的“文学江湖”是台湾风云变幻三十年的缩影:从五十年代初期的困窘和茫然,到白色恐怖中的屈辱和惊慌,再到冷战时期的“心理疲惫”,及台湾经济起飞……

“我写回忆录不是写我自己,我是借着自己写出当年的能见度,我的写法是以自己为圆心,延伸半径,画一圆周,人在江湖,时移势易,一个“圆”画完,接着再画一个,全部回忆录是用许多‘圆’串成的。”

王鼎钧“回忆录四部曲”第四部,描述了1950-1970年代在台湾由文学、政治和特务交 织组构的奇妙江湖。作者的独特经历,使他可以在局内观察理解当年文艺政策执行者的真实关怀与具体困扰,也可以从局外洞悉各方势力交错产生的矛盾紧张,使得这段诡异却现实的文艺历史,在书中明白彰显。作者所亲历的这个“文学江湖”同时也是台湾风云变幻三十年的缩影:从五十年代初期的困窘和茫然,到白色恐怖中的屈辱和惊慌,再到冷战时期的“心理疲惫”,及台湾经济起飞、“反攻大陆”的宏愿成为笑柄之时无奈地选择落地生根……

王鼎钧具备了局内、局外双重身份,他可以在局内观察理解这些文艺政策执行者的真实关怀与具体困扰,也可以从局外洞悉各方势力交错产生的矛盾紧张,唯有同时提供局内局外视角,这段诡异却现实的文艺历史,才有机会明白彰显。

——杨照

《文学江湖》一书,既是为历史做见证,也给我们启示和教益,让我们知道一个普通的中国人在过去的二十世纪所经历的痛苦和所怀抱的梦想、希望。……从本书中既可窥见这三十年世事人情和时代潮流的演变,也能感受作者对国家命运、历史教训的独立思考,是一份极具历史和人文价值的个人总结。

——高 华

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

“我写回忆录不是写我自己,我是借着自己写出当年的能见度,我的写法是以自己为圆心,延伸半径,画一圆周,人在江湖,时移势易,一个“圆”画完,接着再画一个,全部回忆录是用许多‘圆’串成的。”

王鼎钧“回忆录四部曲”第四部,描述了1950-1970年代在台湾由文学、政治和特务交 织组构的奇妙江湖。作者的独特经历,使他可以在局内观察理解当年文艺政策执行者的真实关怀与具体困扰,也可以从局外洞悉各方势力交错产生的矛盾紧张,使得这段诡异却现实的文艺历史,在书中明白彰显。作者所亲历的这个“文学江湖”同时也是台湾风云变幻三十年的缩影:从五十年代初期的困窘和茫然,到白色恐怖中的屈辱和惊慌,再到冷战时期的“心理疲惫”,及台湾经济起飞、“反攻大陆”的宏愿成为笑柄之时无奈地选择落地生根……

王鼎钧具备了局内、局外双重身份,他可以在局内观察理解这些文艺政策执行者的真实关怀与具体困扰,也可以从局外洞悉各方势力交错产生的矛盾紧张,唯有同时提供局内局外视角,这段诡异却现实的文艺历史,才有机会明白彰显。

——杨照

《文学江湖》一书,既是为历史做见证,也给我们启示和教益,让我们知道一个普通的中国人在过去的二十世纪所经历的痛苦和所怀抱的梦想、希望。……从本书中既可窥见这三十年世事人情和时代潮流的演变,也能感受作者对国家命运、历史教训的独立思考,是一份极具历史和人文价值的个人总结。

——高 华

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

关山夺路 豆瓣

9.5 (30 个评分)

作者:

王鼎钧

生活·读书·新知三联书店

2013

- 1

这是王鼎钧“回忆录四部曲”的第三部,着力描述不同身份、不同阶层、不同地域之间各色人物的面目与选择,以此来对应和诠释被意识形态长期遮蔽的真实历史,触及与国共内战相关的一系列重大历史事件,并通过亲身体验的国民党和共产党的行为方式之差异,揭示一方败退一方胜利背后的谜局。

“战争给作家一种丰富,写作的材料像山一样坍下来,作家搬石头盖自己的房,搬不完,用不完。内战、抗战永远有人写,一代一代写不完,也永远不嫌晚。”

王鼎钧“回忆录四部曲”第三部,记录作者在国共内战时期奔波六千七百公里的坎坷。作者身在国民党军,历经辽沈、平津两大战役;1949年 ,他在天津被解放军俘虏,经历俘虏营训练,穿着解放军服,徒步胶济铁路全线至青岛到上海,最终远走台湾……一路上,对照、危机、冲突各自延长,互相纠缠,滚动前进,惊心动魄。作者将这四年的愤怒、伤心、悔恨蒸馏、升华为一部超越政治、阶级、个人得失恩怨的独特回忆:“国共好比两座山,我好比一条小河,关山夺路,曲曲折折走出来,这就是精彩的人生。”

作为历史学者,我对文学家写的回忆录素来比较警觉甚至排拒,而《关山夺路》却让我感到意外的惊喜。文学的求美、史学的求真、哲学的求解,王鼎钧先生以回忆录的形式恰如其分地呈现出来。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却触及灵魂。

——王奇生

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

——王鼎钧

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

“战争给作家一种丰富,写作的材料像山一样坍下来,作家搬石头盖自己的房,搬不完,用不完。内战、抗战永远有人写,一代一代写不完,也永远不嫌晚。”

王鼎钧“回忆录四部曲”第三部,记录作者在国共内战时期奔波六千七百公里的坎坷。作者身在国民党军,历经辽沈、平津两大战役;1949年 ,他在天津被解放军俘虏,经历俘虏营训练,穿着解放军服,徒步胶济铁路全线至青岛到上海,最终远走台湾……一路上,对照、危机、冲突各自延长,互相纠缠,滚动前进,惊心动魄。作者将这四年的愤怒、伤心、悔恨蒸馏、升华为一部超越政治、阶级、个人得失恩怨的独特回忆:“国共好比两座山,我好比一条小河,关山夺路,曲曲折折走出来,这就是精彩的人生。”

作为历史学者,我对文学家写的回忆录素来比较警觉甚至排拒,而《关山夺路》却让我感到意外的惊喜。文学的求美、史学的求真、哲学的求解,王鼎钧先生以回忆录的形式恰如其分地呈现出来。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却触及灵魂。

——王奇生

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

——王鼎钧

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

怒目少年 豆瓣 Goodreads

8.5 (32 个评分)

作者:

王鼎钧

生活•读书•新知三联书店

2013

- 1

这是王鼎钧“回忆录四部曲”的第二部,记录的是1942年夏天至1945年抗战胜利,一个中学流亡学生辗转安徽阜阳、陕西汉阴等地的经历、见闻与思考。在这一场艰难困苦、颠沛流离之中,作者如散落的一颗小小的棋子,深味流亡学生的生存境况,见证了一个个普通中国人的遭际命运,也从细部揭示出兵痞、学潮、乡村自治、青年军形成的因果及社会的众生百态。

“中国人生了气,有时候像滚水,有时候像火山。抗战军兴,中国人蓄怒待发,出气的对象有变化,先对外国,后对本国。……出入于两种怒气(对外国和对本国)之间的我,以一个少年人的受想行识,构成《怒目少年》这本书的内容。”

人活着,好比打开一架摄影机,少年时底片感光,不曾显影,一直 储存着,随年齿增长,一张一张洗出来。王鼎钧“回忆录四部曲”第二部《怒目少年》,正是王鼎钧流亡学生时代的显影。1942 年夏天至1945 年抗战胜利,一个中学流亡学生辗转安徽阜阳、陕西汉阴等地,在这一场艰难困苦、颠沛流离之中,他如散落的一颗小小棋子,深味流亡学生的生存境况,见证了一个个普通中国人的遭际命运,也从细部揭示出兵痞、学潮、乡村自治、青年军形成的因果及社会的众生百态。

今人每谓抗战精神,皆多简化为艰苦奋斗,那可仅能言其表相,唯《怒目少年》得其真谛,故能显现真相,这就是散文大家的意境。——朱西宁

那样一个什么都打碎了的时代,原本世界中所有美好事物转过来全都成了最可怕的威胁,王鼎钧写出的,是从那个时代走出来后,留在身体里,永远的伤疤与恐惧。 ——杨照

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

——王鼎钧

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

“中国人生了气,有时候像滚水,有时候像火山。抗战军兴,中国人蓄怒待发,出气的对象有变化,先对外国,后对本国。……出入于两种怒气(对外国和对本国)之间的我,以一个少年人的受想行识,构成《怒目少年》这本书的内容。”

人活着,好比打开一架摄影机,少年时底片感光,不曾显影,一直 储存着,随年齿增长,一张一张洗出来。王鼎钧“回忆录四部曲”第二部《怒目少年》,正是王鼎钧流亡学生时代的显影。1942 年夏天至1945 年抗战胜利,一个中学流亡学生辗转安徽阜阳、陕西汉阴等地,在这一场艰难困苦、颠沛流离之中,他如散落的一颗小小棋子,深味流亡学生的生存境况,见证了一个个普通中国人的遭际命运,也从细部揭示出兵痞、学潮、乡村自治、青年军形成的因果及社会的众生百态。

今人每谓抗战精神,皆多简化为艰苦奋斗,那可仅能言其表相,唯《怒目少年》得其真谛,故能显现真相,这就是散文大家的意境。——朱西宁

那样一个什么都打碎了的时代,原本世界中所有美好事物转过来全都成了最可怕的威胁,王鼎钧写出的,是从那个时代走出来后,留在身体里,永远的伤疤与恐惧。 ——杨照

丛书介绍

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:

《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

——王鼎钧

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

昨天的云 豆瓣

8.4 (46 个评分)

作者:

王鼎钧

生活·读书·新知三联书店

2013

- 1

这是王鼎钧“回忆录四部曲”的第一部,写故乡、家庭和抗战初期的遭遇。作者对家乡的风土人情、历史掌故及种地劳作信手拈来;同时将个体的遭遇置于宏大的社会背景中,以小见大,在朴素无华中显示出一种深度和力量。

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党 的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

一本回忆录是一片昨天的云,使片云再现,就是这本书的情义所在。

——王鼎钧

为什么王鼎钧在写了《碎琉璃》和《左心房漩涡》这样空灵的抒情诗式的散文、小说之后,会开始写由绚烂归于平淡的自述呢?应是不仅因为此时“人生已没有秘密也没有奇迹,幻想退位,激动消失”吧。昨天的云是实际人生,是父母呵护的童年,到战争洗礼,炮火中初识折腰大地的岁月升腾而成,其中充满了人间至深至纯的情义。

——齐邦媛

用等待一辈子的自由

写尽20世纪中国人的因果纠结、生死流转

齐邦媛、朱西宁、杨照、高华、王奇生推荐

王鼎钧回忆录四部曲:《昨天的云》《怒目少年》《关山夺路》《文学江湖》

“对日抗战时期,我曾经在日本军队的占领区生活,也在抗战的大后方生活。内战时期,我参加国军,看见国民党 的巅峰状态,也看见共产党的全面胜利,我做过俘虏,进过解放区。抗战时期,我受国民党的战时教育,受专制思想的洗礼,后来到台湾,在时代潮流冲刷之下,我又在民主自由的思想里解构,经过大寒大热、大破大立……我的经历很完整,我想上天把我留到现在,就是叫我做个见证。”

抗战、流亡、内战、白色恐怖……当时天下已乱,但这四部回忆录脉络清晰,藉个人离乱的遭遇显现火焰山似的动荡年代,读来仿佛章回小说,精彩故事一个连接一个——这,其实是耄耋之年的作者用自己的青春与血泪换来的!

难得的是作者并未将回忆录写成自己血泪控诉的文章,而是借一己之受想行识,以文学的求美、史学的求真、哲学的求解将血泪化成明珠,以呈现一代众生的存在,试图唤起今人对那个时代中国人最重要的集体经验的关注和了解。不见煽情,不见呐喊,平心静气,却有史诗般的壮阔和触及灵魂的力量。

《关山夺路》获联合报读书人2005最佳书奖,“回忆录四部曲”获《中国时报》2009开卷十大好书,《文学江湖》获第三届2010台北国际书展大奖。

一本回忆录是一片昨天的云,使片云再现,就是这本书的情义所在。

——王鼎钧

为什么王鼎钧在写了《碎琉璃》和《左心房漩涡》这样空灵的抒情诗式的散文、小说之后,会开始写由绚烂归于平淡的自述呢?应是不仅因为此时“人生已没有秘密也没有奇迹,幻想退位,激动消失”吧。昨天的云是实际人生,是父母呵护的童年,到战争洗礼,炮火中初识折腰大地的岁月升腾而成,其中充满了人间至深至纯的情义。

——齐邦媛

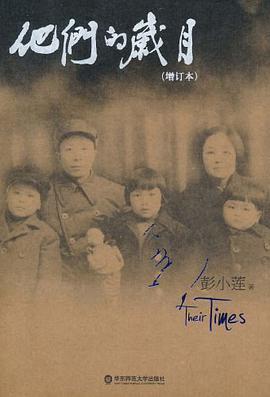

他们的岁月 豆瓣

作者:

彭小莲

2011

- 1

本书是一部叙事体的诘问人生的书。作者彭小莲描写了其父亲、50年代曾经的上海市委宣传部长彭柏山和母亲朱微明悲剧的一生。作者饱含激情地叙述了她的家史,更深沉地诉说了一代知识分子的辛酸史。严酷的家庭遭遇,世相的艰险,人情的冷暖,他们的岁月里又掺和着作者自己的岁月,作品中对历史既激情又冷静到几乎带有讽嘲意味。作者彭小莲是从事电影业的,因此本书带有电影文学的叙述构架和?实到自然流露的叙事风格。本书的前三稿,出版过上海文艺版、香港版、台湾版,这次第四稿是吸收了香港版和台湾版精华、并增加了章节和图片的最新版本。

动笔开始写这本书的时候,作者不得不肆无忌惮地揭开爸爸妈妈的生活,就像在阅宣判死刑的公告。当我把这一张公告最终和着父母的真实面目贴出来的时候,不管它们是多么残酷,不客人们是否愿意接受它,也不管它还有多少价值。但是,我对自己说,我毕竟做了一件有意义的事情至少我在开始慢慢地学会说真话。——彭小莲

边城风雪锁在寒,千里荒漠万重山。墨翟有感哭歧路,老聃无意出函关。豪情都做断肠梦,岁月渐摧鬃发斑。心事茫茫谁堪诉,问君更得几时还。——王元化

山外青山楼外楼,人生禁得几拳头!《崔边》写了苏区事,莫非反苏错报仇。冯堂易老老彭难,何不当初美孔颜。作百岁时一回马,再活八百也等闲。 ——聂绀驽

江淮河海曾饮马,扬鞭抽剑斩恶来。忠良为国遭横祸,清酒一杯祭灵台。文坛宿将留遗作,繁华织锦辛勤栽。我向浩天三祝福,春风吹到百花开。 ——赖少其

动笔开始写这本书的时候,作者不得不肆无忌惮地揭开爸爸妈妈的生活,就像在阅宣判死刑的公告。当我把这一张公告最终和着父母的真实面目贴出来的时候,不管它们是多么残酷,不客人们是否愿意接受它,也不管它还有多少价值。但是,我对自己说,我毕竟做了一件有意义的事情至少我在开始慢慢地学会说真话。——彭小莲

边城风雪锁在寒,千里荒漠万重山。墨翟有感哭歧路,老聃无意出函关。豪情都做断肠梦,岁月渐摧鬃发斑。心事茫茫谁堪诉,问君更得几时还。——王元化

山外青山楼外楼,人生禁得几拳头!《崔边》写了苏区事,莫非反苏错报仇。冯堂易老老彭难,何不当初美孔颜。作百岁时一回马,再活八百也等闲。 ——聂绀驽

江淮河海曾饮马,扬鞭抽剑斩恶来。忠良为国遭横祸,清酒一杯祭灵台。文坛宿将留遗作,繁华织锦辛勤栽。我向浩天三祝福,春风吹到百花开。 ——赖少其

Chan Comes West 豆瓣

作者:

Chan Master Sheng-Yen

/

John Crook

…

Dharma Drum Publications

2002

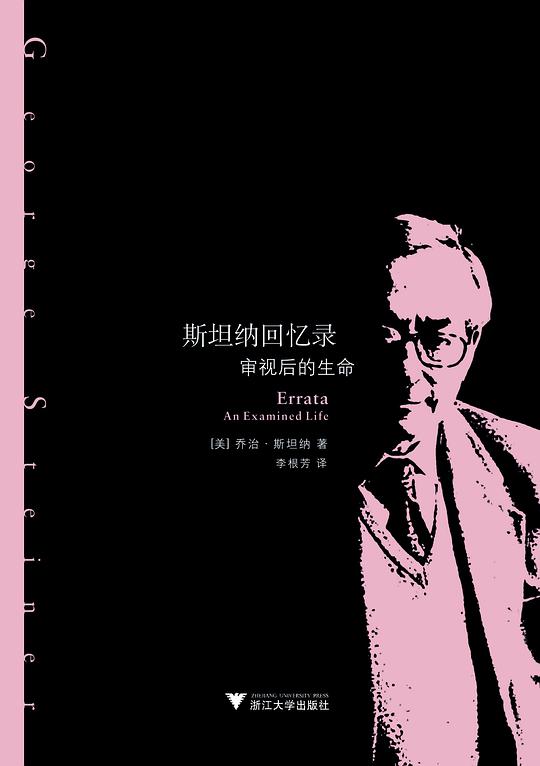

斯坦纳回忆录 豆瓣

Errata : an Examined Life

8.4 (5 个评分)

作者:

[美国] 乔治·斯坦纳

译者:

李根芳

浙江大学出版社

2012

- 7

《斯坦纳回忆录:审视后的生命》是斯坦纳的一部文学性的自传作品,书中回忆了他早年的求学经历,文中生动表述了他人生中所遇到的几位极具个人魅力的师长,同时也谈及了关于治学之道的心得体会,以及对文学理论的真知灼见。

《斯坦纳回忆录:审视后的生命》以时间为主轴,回顾他曾关心过的种种议题,作为检视其一生成就与遗珠的报告。他从幼时学习经验谈起,随着自己的成长历程,一步步谈论他曾关心过的重要议题,包括犹太人和非犹太人之间的关系、音乐的永续存在、衍申自巴别塔故事的语言以和翻译问题、对当代政治与社会的评论,以及如师亦友的师生关系。斯坦纳以其思想议题之旅行为主轴,整理出他在人生中各个时期所启发的种种哲思,让读者更明了斯坦纳在等身著作背后的写作动机。书中也再次统整了斯坦纳的思想精华,对于未接触过他的读者来说,是一窥大师风采的最佳导览自传。

《斯坦纳回忆录:审视后的生命》以时间为主轴,回顾他曾关心过的种种议题,作为检视其一生成就与遗珠的报告。他从幼时学习经验谈起,随着自己的成长历程,一步步谈论他曾关心过的重要议题,包括犹太人和非犹太人之间的关系、音乐的永续存在、衍申自巴别塔故事的语言以和翻译问题、对当代政治与社会的评论,以及如师亦友的师生关系。斯坦纳以其思想议题之旅行为主轴,整理出他在人生中各个时期所启发的种种哲思,让读者更明了斯坦纳在等身著作背后的写作动机。书中也再次统整了斯坦纳的思想精华,对于未接触过他的读者来说,是一窥大师风采的最佳导览自传。