文学

洗澡 豆瓣

8.3 (20 个评分)

作者:

杨绛

生活·读书·新知三联书店

1988

北平解放初期,长年躲在角落的“北平国学专修社”改名为“文学研究社”后,一下热闹起来,各种人才纷至沓来,有解放后仍留在国内的,有从英美法俄归来投奔光明的,有作家,有解放区来的文艺干部,还有刚大学毕业的等等,不同目的,各怀心事,知识分子的种种心态、情状以及明争暗斗一一毕露无遗。

姚宓娴静深沉,聪颖有才华,本是名牌大学教授之女,因遭家庭变故,只能到图书馆做管理员。许彦成杜丽琳夫妇表面平安好和,实际上话不投机,没有感情。许彦成则和姚宓在借书、还书、整书的过程中产生了感情。

但很快“三反”,又称“洗澡”运动开始了,于是每个人不得不从自己的小圈子里出来,接受当众“洗澡”,又不免都在风雨飘摇的年代为自己的前途忧心忡忡。

姚宓娴静深沉,聪颖有才华,本是名牌大学教授之女,因遭家庭变故,只能到图书馆做管理员。许彦成杜丽琳夫妇表面平安好和,实际上话不投机,没有感情。许彦成则和姚宓在借书、还书、整书的过程中产生了感情。

但很快“三反”,又称“洗澡”运动开始了,于是每个人不得不从自己的小圈子里出来,接受当众“洗澡”,又不免都在风雨飘摇的年代为自己的前途忧心忡忡。

围城 豆瓣

9.1 (14 个评分)

作者:

钱钟书

人民文学出版社

2000

- 7

人生是围城,婚姻是围城,冲进去了,就被生存的种种烦愁包围。《围城》是钱钟书撰写的一部“新《儒林外史》”。钱钟书以他洒脱幽默的文笔,描写了一群知识分子的生活百态。

克莱登大学哲学博士方鸿渐留学回国了。他是个没有用的人,在欧洲四年,转了三个学校,改了几回专业,生活散漫,学无所成。因为父亲和老丈人都伸手向他要学位证书,没有办法、只好从爱尔兰骗子手中买了这么个子虚乌有大学的假博士学位。他绝不愿意做这事,可是为了尽晚辈的孝心,搞份假文凭也是心安理得,只要今后自己决不以此招摇撞骗、他没有想到。老丈人已经将他的博士照片和游学履历大肆渲染地登在报刊上了,方鸿渐一下船,来到这个阔别4年又毫无变化的故土,便先见到这份报纸,不由得面红耳赤,十分难堪。

未婚妻和方鸿渐从未见过面,就撒手人寰。他蒙岳父大人资助得以负笈欧洲,所以回国后,先看望了岳父岳母,这才回到家乡见爹娘。他刚进家门,小报记者便闻风而至,摄下了方博士西服革履的仪态,使他成了县里大名鼎鼎的人物,提亲者更是踏破门槛。方鸿渐不喜欢这些土里土气又打扮时髦的女孩们,爱情在他心中仍一是一片空白的领域。春暖花开的时候,方鸿渐拜访了和自己一起留学归来的女博士苏文纨。在苏文纨家,他结识了苏的表妹唐晓芙。她是个天真、直爽的大学生。方鸿渐对唐晓芙一见倾心,堕入了情网,可是苏文纨喜欢方鸿渐。方鸿渐不喜欢苏文纨的做作,但是他总不能狠下心来拒绝,怕伤害了苏小姐……

克莱登大学哲学博士方鸿渐留学回国了。他是个没有用的人,在欧洲四年,转了三个学校,改了几回专业,生活散漫,学无所成。因为父亲和老丈人都伸手向他要学位证书,没有办法、只好从爱尔兰骗子手中买了这么个子虚乌有大学的假博士学位。他绝不愿意做这事,可是为了尽晚辈的孝心,搞份假文凭也是心安理得,只要今后自己决不以此招摇撞骗、他没有想到。老丈人已经将他的博士照片和游学履历大肆渲染地登在报刊上了,方鸿渐一下船,来到这个阔别4年又毫无变化的故土,便先见到这份报纸,不由得面红耳赤,十分难堪。

未婚妻和方鸿渐从未见过面,就撒手人寰。他蒙岳父大人资助得以负笈欧洲,所以回国后,先看望了岳父岳母,这才回到家乡见爹娘。他刚进家门,小报记者便闻风而至,摄下了方博士西服革履的仪态,使他成了县里大名鼎鼎的人物,提亲者更是踏破门槛。方鸿渐不喜欢这些土里土气又打扮时髦的女孩们,爱情在他心中仍一是一片空白的领域。春暖花开的时候,方鸿渐拜访了和自己一起留学归来的女博士苏文纨。在苏文纨家,他结识了苏的表妹唐晓芙。她是个天真、直爽的大学生。方鸿渐对唐晓芙一见倾心,堕入了情网,可是苏文纨喜欢方鸿渐。方鸿渐不喜欢苏文纨的做作,但是他总不能狠下心来拒绝,怕伤害了苏小姐……

米 豆瓣

7.6 (5 个评分)

作者:

苏童

作家出版社

2009

- 8

《共和国作家文库:米》主要内容:中国巨轮,乘风破浪,高歌猛进,短短六十载,已屹立于世界强国之林,成为人类文明史的一个伟大奇迹。中国文学,风起云涌,蒸蒸日上,流派异彩纷呈,名家力作迭出,同样令世人瞩目。为庆祝人民共和国成立六十周年,我社启动“共和国作家文库”大型文学工程,力图囊括当代具有广泛影响力的重要作家的代表作品,以中国风格、中国气派和文学价值观上的人民立场,展示东方文明古国的和平崛起、历史进程、社会变迁与现实图画,表现中华民族的艰辛求索、勇敢实践、创新思想及生存智慧。这套文库,既是欣欣向荣的中国文学事业的一个缩影,也是生机勃勃的转型期中国出版界的一件盛事,其文学价值和社会意义,将随着时间的推移而日益显示出来。我们同时相信,中国的文学事业将伴着蒸蒸日上的伟大祖国更加繁荣、更加绚丽。衷心感谢中宣部有关部门、中国作家协会和全国广大作家、文学评论专家给予本文库的大力支持。

我的帝王生涯 豆瓣

8.3 (7 个评分)

作者:

苏童

作家出版社

2009

- 8

《我的帝王生涯》内容简介:中国巨轮,乘风破浪,高歌猛进,短短六十载,已屹立于世界强国之林,成为人类文明史的一个伟大奇迹。中国文学,风起云涌,蒸蒸日上,流派异彩纷呈,名家力作迭出,同样令世人瞩目。为庆祝人民共和国成立六十周年,我社启动“共和国作家文库”大型文学工程,力图囊括当代具有广泛影响力的重要作家的代表作品,以中国风格、中国气派和文学价值观上的人民立场,展示东方文明古国的和平崛起、历史进程、社会变迁与现实图画,表现中华民族的艰辛求索、勇敢实践、创新思想及生存智慧。这套文库,既是欣欣向荣的中国文学事业的一个缩影,也是生机勃勃的转型期中国出版界的一件盛事,其文学价值和社会意义,将随着时间的推移而日益显示出来。我们同时相信,中国的文学事业将伴着蒸蒸日上的伟大祖国更加繁荣、更加绚丽。衷心感谢中宣部有关部门、中国作家协会和全国广大作家、文学评论专家给予本文库的大力支持。

纸上声 豆瓣

7.7 (6 个评分)

作者:

李长声

商务印书馆

2013

- 5

本书是著名旅日学者、作家李长声先生的最新随笔结集。本书延续作者一贯的文字风格,收入作者近年来关于文学、出版与中日文化交往方面的随笔四十篇,作者考证严谨,信息量丰富,笔锋却举重若轻,下笔处似不动声色却生趣盎然。对日本文学名家夏目漱石、太宰治、松本清张、池波正太郎的书写都勾勒出文学作品以外的作家风貌,其他文章如介绍日本的美术馆、图书馆、武士道精神等文章,亦从不同的切点进入,巧妙勾连出整个日本文学及历史文化生态的各种特质。

村上春树尝言,“地理层面上的国界有时会引发政治问题,但文化国界只要有心就很容易被跨越”。本书正是这样一本“有心”之书。

村上春树尝言,“地理层面上的国界有时会引发政治问题,但文化国界只要有心就很容易被跨越”。本书正是这样一本“有心”之书。

孽债 豆瓣

作者:

叶辛

江苏文艺出版社

1992

- 7

那是一个时代,几十万热血知识青年响应号召奔赴云南边疆。十年一梦,大返城的汹涌狂潮又把他们卷回城市。在边疆,他们抛下的不只是红土地、流沙河。橡胶林……还有他们的青春情怀和爱情结晶——孩子。

岁月荏苒,光阴似箭。历史走到了九十年代的今天,孩子们长大了,懂事了。有的隐隐约约知道了自己的生身秘密。于是他们中一些胆大的便呼群结伴,瞒着养父母偷偷踏上了开往上海的列车,去探究自己的生命奥秘,寻找生养了自己,又抛弃了自己的亲生父母。

然而,上海的亲生父母都有了新的家庭,新的儿女。千里寻父的孩子们哪里知道,他们的到来就像一枚枚炸弹,将给父母的家庭掀起多大的冲击波澜……

岁月荏苒,光阴似箭。历史走到了九十年代的今天,孩子们长大了,懂事了。有的隐隐约约知道了自己的生身秘密。于是他们中一些胆大的便呼群结伴,瞒着养父母偷偷踏上了开往上海的列车,去探究自己的生命奥秘,寻找生养了自己,又抛弃了自己的亲生父母。

然而,上海的亲生父母都有了新的家庭,新的儿女。千里寻父的孩子们哪里知道,他们的到来就像一枚枚炸弹,将给父母的家庭掀起多大的冲击波澜……

浮城 豆瓣

作者:

梁晓声

花城出版社

1992

梁晓声的《浮城》结稿於1991年底,次年由花城出版社出版。书里没有说故事发生在哪一年,但是市民抢购《1999世界大劫难》与《刘伯温推背图》两种预言书,以弄明白所面临的奇怪处境,点明是未来图景。

一个中国沿海城市,本来就是末世景象。凌晨,此二百万人的城市从中国大陆断裂开,朝大海飘去。天亮之后,乱民开始抢劫商店,并有人趁机报私怨,侮辱作弄党干部;烧毁飞机场,不让高官溜走。群氓为所欲为,此时一个中学教师给市长参谋,宣布此城市正飘向日本。一时群众兴奋若狂,秩序恢复。飘近日本海岸,才发现日本不放这二百万中国人入境,用“电子冷”筑起千里冰墙。

小说用悲悯眼光看世道人心,辛辣讽刺了90年代初中国城市各色人等,盲目拜金,成为最基本的生活动力。全城漂移的情景,类似《黄祸》的庞大难民潮,在此书中,虽是地裂漂移,出逃却是主动选择。

小说对党政要人的媚外心理,更不容情,让人想起晚清小说之讽刺官场。实际上此小说攻击中国社会能见到的任何人,尤其是各式新人物:亿万新富、新潮女性、学生领袖。凡是有点好心的人,下场一律很惨:全书死人无数,好心人首当其冲。《浮城》可以说是一部当代怪现状目睹记。

既然举世皆浊,面临危机,利益冲突大爆发。危海浮城,竟然分成三派:怕丧失特权地位的干部,与人民币太多的富户联合,组成“五星红旗派”,反对加入日本;希望打工赚钱的老百姓,组成“太阳旗派”,坚决要求加入日本;大学生组成“新公社派”。三方割据,筑街垒、动枪炮。等到中国军舰来载市民回国时,大部分人拒绝救援,相信正漂向美国。最后,城市消失在太平洋里。

这个未来奇景,滑稽而恐怖。80年代初,梁晓声以知青小说成名,北大荒的垦荒艰苦,写得慷慨悲歌。到了90年代初,对现实刻骨铭心地失望。如果说作者是讽刺媚外奴骨,他对“爱国主义”一样嘲弄;如果说是在反对权钱交换,此书对理想主义更嗤之以鼻。

——二十世纪中国的未来小说 赵毅衡

一个中国沿海城市,本来就是末世景象。凌晨,此二百万人的城市从中国大陆断裂开,朝大海飘去。天亮之后,乱民开始抢劫商店,并有人趁机报私怨,侮辱作弄党干部;烧毁飞机场,不让高官溜走。群氓为所欲为,此时一个中学教师给市长参谋,宣布此城市正飘向日本。一时群众兴奋若狂,秩序恢复。飘近日本海岸,才发现日本不放这二百万中国人入境,用“电子冷”筑起千里冰墙。

小说用悲悯眼光看世道人心,辛辣讽刺了90年代初中国城市各色人等,盲目拜金,成为最基本的生活动力。全城漂移的情景,类似《黄祸》的庞大难民潮,在此书中,虽是地裂漂移,出逃却是主动选择。

小说对党政要人的媚外心理,更不容情,让人想起晚清小说之讽刺官场。实际上此小说攻击中国社会能见到的任何人,尤其是各式新人物:亿万新富、新潮女性、学生领袖。凡是有点好心的人,下场一律很惨:全书死人无数,好心人首当其冲。《浮城》可以说是一部当代怪现状目睹记。

既然举世皆浊,面临危机,利益冲突大爆发。危海浮城,竟然分成三派:怕丧失特权地位的干部,与人民币太多的富户联合,组成“五星红旗派”,反对加入日本;希望打工赚钱的老百姓,组成“太阳旗派”,坚决要求加入日本;大学生组成“新公社派”。三方割据,筑街垒、动枪炮。等到中国军舰来载市民回国时,大部分人拒绝救援,相信正漂向美国。最后,城市消失在太平洋里。

这个未来奇景,滑稽而恐怖。80年代初,梁晓声以知青小说成名,北大荒的垦荒艰苦,写得慷慨悲歌。到了90年代初,对现实刻骨铭心地失望。如果说作者是讽刺媚外奴骨,他对“爱国主义”一样嘲弄;如果说是在反对权钱交换,此书对理想主义更嗤之以鼻。

——二十世纪中国的未来小说 赵毅衡

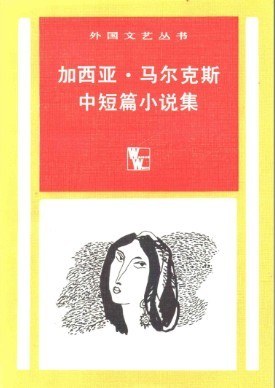

加西亚·马尔克斯中短篇小说集 豆瓣

9.3 (9 个评分)

作者:

加西亚·马尔克斯

译者:

赵德明

/

刘瑛

上海译文出版社

1982

- 10

书和人和我 豆瓣

作者:

陈原

三联书店

1994

- 7

“书分三辑,曰《书》,曰《人》,曰《我》,而以第一辑《书》所收篇数最多,约占全书的一半,其实第二辑写《人》的各篇,也大抵跟书有关,很难截然分开。收在《书》这一辑里,除了类似通常所谓读书札记的短文外,由《恶梦还是美梦》到《得奖者的心情》这11篇,是有关新科学的随感,在这以下则是几篇杂文或随笔以及一组涉及语言文字的散论。”(陈原)

书・人・我,以书为主线谈书、谈人、谈我。谈书,讲书的长短得失;谈人,也是讲的“书人”、“书事”;谈我,自然是忆书怀人的见闻经历。篇篇充满真情实感,读起来倍感亲切。

作者陈原,是读者也是作者,更是编者他在书海中航行了一生。

书・人・我,以书为主线谈书、谈人、谈我。谈书,讲书的长短得失;谈人,也是讲的“书人”、“书事”;谈我,自然是忆书怀人的见闻经历。篇篇充满真情实感,读起来倍感亲切。

作者陈原,是读者也是作者,更是编者他在书海中航行了一生。