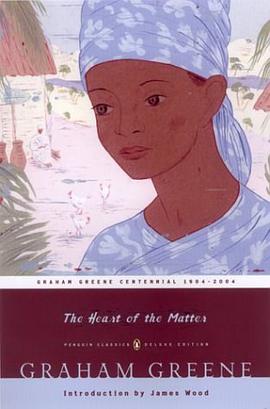

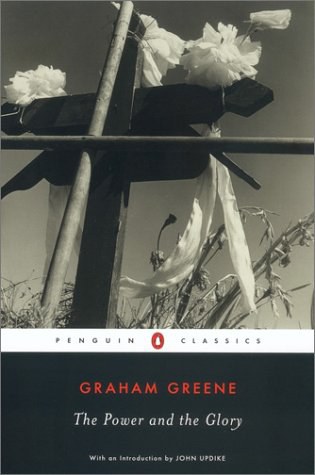

Unabridged on mp3 audio disk. How does good spoil, and how can bad be redeemed? In his penetrating novel The Power and the Glory, Graham Greene explores corruption and atonement through a priest and the people he encounters. In the 1930s one Mexican state has outlawed the Church, naming it a source of greed and debauchery. The priests have been rounded up and shot by firing squad--save one, the whisky priest. On the run, and in a blur of alcohol and fear, this outlaw meets a dentist, a banana farmer, and a village woman he knew six years earlier. For a while, he is accompanied by a toothless man--whom he refers to as his Judas and does his best to ditch. Always, an adamant lieutenant is only a few hours behind, determined to liberate his country from the evils of the church. On the verge of reaching a safer region, the whisky priest is repeatedly held back by his vocation, even though he no longer feels fit to perform his rites: "When he was gone it would be as if God in all this space between the sea and the mountains ceased to exist. Wasn't it his duty to stay, even if they despised him, even if they were murdered for his sake? even if they were corrupted by his example?" As his sins and dangers increase, the broken priest comes to confront the nature of piety and love. Still, when he is granted a reprieve, he feels himself sliding into the old arrogance, slipping it on like the black gloves he used to wear. Greene has drawn this man--and all he encounters--vividly and viscerally. He may have said The Power and the Glory was "written to a thesis," but this brilliant theological thriller has far more mysteries--and troubling ideals--than certainties. --Joannie Kervran Stangeland