文学

普宁 豆瓣

Pnin

8.6 (5 个评分)

作者:

[美国] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

梅绍武

上海译文出版社

1981

- 6

《普宁》是纳博科夫继《洛丽塔》之后的第二部以美国为背景的小说。小说起始于在美国大学教书的俄国老教授普宁的一次出门旅行,他乘错了车,不得已在中途换车。在颠簸之中,疲劳“像一股浪潮那样突然淹没了他头重脚轻的身体,把他同现实隔离开来”。 (注:Vladimir Nabokov,Pnin,in The Portable Nabokov,Page Stegner ed.(London:Penguin Books Ltd.,1982),p.372.)这是普宁特有的一种怪异感觉,他曾经感受过多次,而且每当这种感觉来临,普宁的眼前都会栩栩如生地出现他过去生活中的一些情形。事实上,不难看出,当这种现象产生时,普宁正处于一种幻觉之中。常人的幻觉应该是这样的:在一种混乱无序的心理状态中,不在眼前的事物出现在眼前。普宁的幻觉与常人的幻觉稍有不同,他幻觉中的事物都来自于他过去的生活,或者与他过去的生活紧密相关。

普宁的幻觉中常出现他在圣·彼得堡度过的早年生活。他出身于名医之家,父亲母亲都疼爱他。他有很多好朋友,后来他们有些人在革命中被杀害了。米拉在普宁的早年生活中占据了重要一席,她是他父亲最好的朋友的女儿,是普宁的初恋对象,他们从小在一起长大、相亲相爱。很多年以后,普宁“在鲜明的幻觉中”,“重新又成了当年那个笨拙、羞怯而又固执的18岁男孩,在黑暗中等待米拉……(他)觉得米拉正偷偷从那里溜到花园向他走来,在高高的烟草丛里,她白色的上衣和烟草暗白的花混杂在一起。”(注:Vladimir Nabokov, Pnin, in ThePortable Nabokov, Page Stegner ed.(London:Penguin Books Ltd.,1982),p.464.)普宁在幻觉中感受到的不仅有往事的甜蜜, 也有往事的忧伤。米拉后来被德国人杀害于大爱特斯堡,因为她是犹太人。

普宁的幻觉中还有他过去的婚姻生活。那时普宁在巴黎,是个年轻有为的学者,他爱上了同是俄国流亡者的丽莎。丽莎自私、浅薄、好卖弄,但普宁偏偏爱上了她,而且非常珍惜自己的感情,后来他们结了婚。他们的婚姻未能维持长久,丽莎很快就移情别恋,喜欢上一个叫埃里克·温德的大夫。普宁很爽快地与丽莎离了婚。然而,在普宁准备移民美国之前,丽莎带着七个月的身孕回到了普宁身边。事实上,丽莎并非真地想回到普宁身边,她不过是想借助普宁前往美国。这一切在驶往美国的轮船上得到了公开,普宁知道了丽莎的“阴谋”。尽管如此,普宁并没有产生对丽莎的恨意,在洞察她的那些行为动因之时,普宁仍对丽莎怀有某种说不清楚的感情。

普宁的幻觉中还有那些他一日活着就一日割舍不开的事物,其中对他影响最深的是俄罗斯语言和文化。对于他来说,“如果说他的俄语是音乐,他的英语就是谋杀。”(注:Vladimir Nabokov,Pnin, in ThePortable Nabokov,Page Stegner ed.(London: Penguin Books Ltd.,1982),pp.409—410. )普宁在给美国学生讲授俄罗斯文学的时候,往往忘了他授课的对象——那些既不熟悉俄罗斯方言土语,也不具备丰富的文学见识的年轻人,自己陶醉在他曾经体验过的美妙境地里。普宁的一个美国女学生喜欢他,但他对她的感情很特别,他似乎并不喜欢她本人,只是因为她喜欢俄罗斯语言文学,普宁才有点喜欢她。普宁对俄罗斯语言文化的深入了解也促成了原先看不起他的克里门茨教授与他的友谊。

普宁自己并不是很清楚为什么总出现那些幻觉,但读者却并不难发现普宁潜意识里的那些想法。尽管已经在美国生活了很多年,普宁却未能真正适应美国的生活,他始终留恋着过去的日子。过去并不完全美好,但在那种生活里普宁是“主角”之一,他有自己的痛苦和欢愉。然而,在美国背景下,普宁是一个外来者,只有少数人对他友善,大多数人都看不起他,他的情感是虚茫的,他宁可溜进那保留着过去影踪的幻觉,而不愿意直面现实。他根本的目的还在于通过幻觉来战胜时间,以便超越现在、回归过去的世界。

普宁当然不能成功,因为时间之狱不可突破,美国背景下的现实生活在按照它自身的逻辑向前发展。米拉不可能重现,现在的丽莎比过去的丽莎更自私,很少有人能体会到他对俄罗斯语言文化的热爱。更重要的是,普宁沉缅于幻想、不去面对现实的做法危及到了他在温代尔的生存,最终他不得不卷铺盖走人。从根本上说,他不可能冲破现在的重围、实现他的梦想,因为他脚下还是现实的土壤,他受到了时间的束缚。

——王卫东【论纳博科夫的时间观】

普宁的幻觉中常出现他在圣·彼得堡度过的早年生活。他出身于名医之家,父亲母亲都疼爱他。他有很多好朋友,后来他们有些人在革命中被杀害了。米拉在普宁的早年生活中占据了重要一席,她是他父亲最好的朋友的女儿,是普宁的初恋对象,他们从小在一起长大、相亲相爱。很多年以后,普宁“在鲜明的幻觉中”,“重新又成了当年那个笨拙、羞怯而又固执的18岁男孩,在黑暗中等待米拉……(他)觉得米拉正偷偷从那里溜到花园向他走来,在高高的烟草丛里,她白色的上衣和烟草暗白的花混杂在一起。”(注:Vladimir Nabokov, Pnin, in ThePortable Nabokov, Page Stegner ed.(London:Penguin Books Ltd.,1982),p.464.)普宁在幻觉中感受到的不仅有往事的甜蜜, 也有往事的忧伤。米拉后来被德国人杀害于大爱特斯堡,因为她是犹太人。

普宁的幻觉中还有他过去的婚姻生活。那时普宁在巴黎,是个年轻有为的学者,他爱上了同是俄国流亡者的丽莎。丽莎自私、浅薄、好卖弄,但普宁偏偏爱上了她,而且非常珍惜自己的感情,后来他们结了婚。他们的婚姻未能维持长久,丽莎很快就移情别恋,喜欢上一个叫埃里克·温德的大夫。普宁很爽快地与丽莎离了婚。然而,在普宁准备移民美国之前,丽莎带着七个月的身孕回到了普宁身边。事实上,丽莎并非真地想回到普宁身边,她不过是想借助普宁前往美国。这一切在驶往美国的轮船上得到了公开,普宁知道了丽莎的“阴谋”。尽管如此,普宁并没有产生对丽莎的恨意,在洞察她的那些行为动因之时,普宁仍对丽莎怀有某种说不清楚的感情。

普宁的幻觉中还有那些他一日活着就一日割舍不开的事物,其中对他影响最深的是俄罗斯语言和文化。对于他来说,“如果说他的俄语是音乐,他的英语就是谋杀。”(注:Vladimir Nabokov,Pnin, in ThePortable Nabokov,Page Stegner ed.(London: Penguin Books Ltd.,1982),pp.409—410. )普宁在给美国学生讲授俄罗斯文学的时候,往往忘了他授课的对象——那些既不熟悉俄罗斯方言土语,也不具备丰富的文学见识的年轻人,自己陶醉在他曾经体验过的美妙境地里。普宁的一个美国女学生喜欢他,但他对她的感情很特别,他似乎并不喜欢她本人,只是因为她喜欢俄罗斯语言文学,普宁才有点喜欢她。普宁对俄罗斯语言文化的深入了解也促成了原先看不起他的克里门茨教授与他的友谊。

普宁自己并不是很清楚为什么总出现那些幻觉,但读者却并不难发现普宁潜意识里的那些想法。尽管已经在美国生活了很多年,普宁却未能真正适应美国的生活,他始终留恋着过去的日子。过去并不完全美好,但在那种生活里普宁是“主角”之一,他有自己的痛苦和欢愉。然而,在美国背景下,普宁是一个外来者,只有少数人对他友善,大多数人都看不起他,他的情感是虚茫的,他宁可溜进那保留着过去影踪的幻觉,而不愿意直面现实。他根本的目的还在于通过幻觉来战胜时间,以便超越现在、回归过去的世界。

普宁当然不能成功,因为时间之狱不可突破,美国背景下的现实生活在按照它自身的逻辑向前发展。米拉不可能重现,现在的丽莎比过去的丽莎更自私,很少有人能体会到他对俄罗斯语言文化的热爱。更重要的是,普宁沉缅于幻想、不去面对现实的做法危及到了他在温代尔的生存,最终他不得不卷铺盖走人。从根本上说,他不可能冲破现在的重围、实现他的梦想,因为他脚下还是现实的土壤,他受到了时间的束缚。

——王卫东【论纳博科夫的时间观】

钟表馆事件 豆瓣

時計館の殺人

8.4 (118 个评分)

作者:

[日] 绫辻行人

译者:

刘羽阳

新星出版社

2016

- 6

镰仓的寂静山林,隐藏着又一处中村青司设计的神秘建筑---钟表馆。馆内上百个不同的钟表,以不可思议的方式惊人地指向相同的时刻并等速行进着;馆外竖立着一座没有指针的钟塔,其钟铃也从未响起过。十年前,馆主人古峨伦典心爱的女儿不幸去世,随之而来的是古峨家另外六个相关人物的死亡。此后,在那沉默的钟塔下,出现了一个美丽的少女的幽灵,徘徊在静谧的森林中……十年后,以关注超自然现象而闻名的《CHAOS》杂志社,为了采查亡灵的真相,连同W大学超常现象研究会的几名成员,和一位通灵师一起,步入了诡异的钟表馆。然而他们没有想到,为期三天与世隔绝的通灵会,却演变成了疯狂的杀戮时刻。随着时光飞逝,他们一个接一个的倒下,死神的指针最终划破了冷酷的表盘……??

秧歌 谷歌图书 Goodreads 豆瓣

秧歌

8.8 (36 个评分)

作者:

Eileen Chang

/

張愛玲

皇冠出版社

1991

- 7

其它标题:

秧歌

《秧歌》是張愛玲於1955年創作的小說,描寫小村莊農人金根一家在飢餓之中掙扎求存的故事,反映了土改後中國大陸的農村生活。小說最初以英文寫就發表,後由張愛玲本人譯成中文。

該書描寫中國共產黨治下的農村生活,農人面對鄉幹部、軍人等多方壓榨,惶惶不可終日的悲慘生活狀況。故事背景設定於土改完成之後。以農民金根和其妻子月香為主要人物。金根為人訥言而善良。月香則精明而善於處事,本在上海幫傭,後來回到農村。在飢餓中,他們同旁人一樣,都不得不面對沉重而名目繁多的苛捐雜稅,也需要參加各種種政治活動。最終,爲了給四鄉的軍屬拜年,農會給每家攤派半隻豬和四十斤年糕。金根因王同志說他斤兩不足而「嚷起來」,被視為「反革命分子」,其女兒阿招也在混亂中被人踩踏致死。月香同負傷出逃的金根躲在山中。金根為免禍延妻子,投水自殺。月香則燒掉了村中的倉庫,自己也被民兵趕入火海之中。等到春天來臨時,村裏依舊彌漫着飢餓。

該書描寫中國共產黨治下的農村生活,農人面對鄉幹部、軍人等多方壓榨,惶惶不可終日的悲慘生活狀況。故事背景設定於土改完成之後。以農民金根和其妻子月香為主要人物。金根為人訥言而善良。月香則精明而善於處事,本在上海幫傭,後來回到農村。在飢餓中,他們同旁人一樣,都不得不面對沉重而名目繁多的苛捐雜稅,也需要參加各種種政治活動。最終,爲了給四鄉的軍屬拜年,農會給每家攤派半隻豬和四十斤年糕。金根因王同志說他斤兩不足而「嚷起來」,被視為「反革命分子」,其女兒阿招也在混亂中被人踩踏致死。月香同負傷出逃的金根躲在山中。金根為免禍延妻子,投水自殺。月香則燒掉了村中的倉庫,自己也被民兵趕入火海之中。等到春天來臨時,村裏依舊彌漫着飢餓。

德米安 豆瓣

8.3 (66 个评分)

作者:

(德) 黑塞

译者:

丁君君

/

谢莹莹

世纪文景/上海人民出版社

2014

- 7

★《德米安:彷徨少年时》1919年首版,最初作者署名为埃米尔•辛克莱,作品问世后在社会上引起巨大反响,其受人欢迎的盛况唯有上个世纪的《少年维特之烦恼》能够与之媲美。人们竞相探问辛克莱到底是谁,连托马斯•曼也写信向出版商询问作者情况。但这位作者一直隐匿着,直到两年后作品17刷时,才确切地属上黑塞的名字。

★《德米安:彷徨少年时》是黑塞最经典的作品之一,此次特别增补好莱坞人气文艺男星詹姆斯•弗兰科最新导言。弗兰科说:我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

★一个青年的蜕变自阅读《德米安:彷徨少年时》起,青年德米安将引领你度过自身蜕变的斗争。

★一部以它极为精确的描写击中时代神经的作品。整整一代青年,均满怀感激而且如痴如醉地被他吸引。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

——詹姆斯•弗兰科

《德米安:彷徨少年时》是黑塞的代表作之一,讲述少年辛克莱寻找通向自身之路的艰辛历程。

出生并成长于 “光明世界”的辛克莱,偶然发现截然不同的“另一个世界”,那里的纷乱和黑暗,使他焦虑困惑,并陷入谎言带来的灾难之中。这时,一个名叫德米安的少年出现,将他带出沼泽地,从此他开始走向孤独寻找自我的前路。之后的若干年,“德米安”以不同的身份面目出现,在他每一次孤独寻找、艰难抉择的时候,成为他的引路人……

★《德米安:彷徨少年时》是黑塞最经典的作品之一,此次特别增补好莱坞人气文艺男星詹姆斯•弗兰科最新导言。弗兰科说:我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

★一个青年的蜕变自阅读《德米安:彷徨少年时》起,青年德米安将引领你度过自身蜕变的斗争。

★一部以它极为精确的描写击中时代神经的作品。整整一代青年,均满怀感激而且如痴如醉地被他吸引。

★全球青年口耳相传,黑塞是被阅读最多的德语作家。

我所追求的是一种自我理想映照的生活,在趋向这个目标的旅程之中,阅读《德米安》是重要的一步。

——詹姆斯•弗兰科

《德米安:彷徨少年时》是黑塞的代表作之一,讲述少年辛克莱寻找通向自身之路的艰辛历程。

出生并成长于 “光明世界”的辛克莱,偶然发现截然不同的“另一个世界”,那里的纷乱和黑暗,使他焦虑困惑,并陷入谎言带来的灾难之中。这时,一个名叫德米安的少年出现,将他带出沼泽地,从此他开始走向孤独寻找自我的前路。之后的若干年,“德米安”以不同的身份面目出现,在他每一次孤独寻找、艰难抉择的时候,成为他的引路人……

丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆 豆瓣

Die verlorene Ehre der Katharina Blum

7.6 (5 个评分)

作者:

[德] 海因里希·伯尔

译者:

孙凤城

/

孙坤荣

上海文艺出版社

2016

- 1

《丧失了名誉的卡塔琳娜•勃罗姆》是诺贝尔文学奖得主海因里希•伯尔最著名的中篇小说,又名《暴行是如何发生的,并能导向何方》。此书首次出版于1974年,先后被译为30多种文字,到2007年时,在德国的销量已达600万册,并被改编成电影和舞台剧。

卡塔琳娜是一位年轻漂亮的女管家,靠自己的聪明才智和辛勤劳动过着体面的生活。一次朋友聚会中,她与风度翩翩的路德维希一见倾心,坠入爱河。不料,路德维希被警方以抢劫银行的罪名通缉,他逃走了,毫不知情的卡塔琳娜却成为媒体的靶子,遭到小报的肆意诽谤,个人隐私被披露,陈年旧事被挖掘,甚至连她的亲人、朋友都无一幸免地遭到骚扰。忍无可忍的卡塔琳娜,终于举起手枪,踏上了以暴制暴的复仇之路。

卡塔琳娜是一位年轻漂亮的女管家,靠自己的聪明才智和辛勤劳动过着体面的生活。一次朋友聚会中,她与风度翩翩的路德维希一见倾心,坠入爱河。不料,路德维希被警方以抢劫银行的罪名通缉,他逃走了,毫不知情的卡塔琳娜却成为媒体的靶子,遭到小报的肆意诽谤,个人隐私被披露,陈年旧事被挖掘,甚至连她的亲人、朋友都无一幸免地遭到骚扰。忍无可忍的卡塔琳娜,终于举起手枪,踏上了以暴制暴的复仇之路。

新参者 豆瓣 Goodreads

新参者

8.0 (92 个评分)

作者:

[日] 东野圭吾

译者:

岳远坤

南海出版公司

2016

- 1

【新参者】新加入、刚到来的人。

东京,日本桥。一个单身女人在公寓内被勒死。警方发现她最近刚搬到这里居住。

负责调查的是也刚调到日本桥地区的刑警加贺。仙贝店、高级料亭、陶瓷器店、钟表店、民间艺术品店,加贺走访案发地附近一家家店铺。他的调查看上去琐碎又与案情无关:通勤轨迹不 同于往常的保险员、替老板给情人买人形烧的料亭小伙计、关系不睦的陶瓷器店婆媳、因女儿私奔而断绝父女关系的钟表店老板……

案件真相就在充满人间烟火的家长里短中逐渐显露。

================================================================

这是一个靠逻辑破不了的案子,情才可以!

一部让人读后热泪盈眶的推理小说

在这本推理小说里,推理不是重点,而是要找出人们各种行为的原因;找到凶手也不是最终目的,而是要彻查案件的原因,否则就不能真正救赎。

《周刊文春》推理榜年度第1名 “这本推理小说了不起!”年度第1名

这是一部随着事件的解决,心灵不断得到温暖的作品。——新垣结衣

东京,日本桥。一个单身女人在公寓内被勒死。警方发现她最近刚搬到这里居住。

负责调查的是也刚调到日本桥地区的刑警加贺。仙贝店、高级料亭、陶瓷器店、钟表店、民间艺术品店,加贺走访案发地附近一家家店铺。他的调查看上去琐碎又与案情无关:通勤轨迹不 同于往常的保险员、替老板给情人买人形烧的料亭小伙计、关系不睦的陶瓷器店婆媳、因女儿私奔而断绝父女关系的钟表店老板……

案件真相就在充满人间烟火的家长里短中逐渐显露。

================================================================

这是一个靠逻辑破不了的案子,情才可以!

一部让人读后热泪盈眶的推理小说

在这本推理小说里,推理不是重点,而是要找出人们各种行为的原因;找到凶手也不是最终目的,而是要彻查案件的原因,否则就不能真正救赎。

《周刊文春》推理榜年度第1名 “这本推理小说了不起!”年度第1名

这是一部随着事件的解决,心灵不断得到温暖的作品。——新垣结衣

检察方的罪人 豆瓣

検察侧の罪人

7.3 (11 个评分)

作者:

[日]雫井脩介

译者:

乔蕾

四川文艺出版社

2019

- 7

法律等于正义吗?

读完前,你有四次机会修改答案。

木村拓哉×二宫和也

日本“国民级”阵容出演改编电影

比电影更深入的刻画,更痛心的结局。

周刊文春推理小说&这本推理小说了不起

双料年度Best 10

是遵循法律,任杀害少女的犯人脱罪,

还是执行正义,不惜自己成为罪人?

~~~~~~~~~~

二十三年前杀害一名少女,但因证据不足最终被无罪释放的松仓重生,在旧案诉讼时效过期后,又因另一起老夫妇被杀案回到了检方的视野。这一次,检方发誓要用尽侦讯手段,将松仓绳之以法。

然而,随着事件发展,松仓并不是真凶的可能性也浮上了水面。

面对试图突破法律追诉时效的枷锁、一心想让松仓受到应有惩罚的长官最上毅,新人检察官冲野启一郎内心开始怀疑:法律究竟是不是自己所追求的正义?

“我坚定地走在正确的路上,却为何抵达了最坏的结局?”

读完前,你有四次机会修改答案。

木村拓哉×二宫和也

日本“国民级”阵容出演改编电影

比电影更深入的刻画,更痛心的结局。

周刊文春推理小说&这本推理小说了不起

双料年度Best 10

是遵循法律,任杀害少女的犯人脱罪,

还是执行正义,不惜自己成为罪人?

~~~~~~~~~~

二十三年前杀害一名少女,但因证据不足最终被无罪释放的松仓重生,在旧案诉讼时效过期后,又因另一起老夫妇被杀案回到了检方的视野。这一次,检方发誓要用尽侦讯手段,将松仓绳之以法。

然而,随着事件发展,松仓并不是真凶的可能性也浮上了水面。

面对试图突破法律追诉时效的枷锁、一心想让松仓受到应有惩罚的长官最上毅,新人检察官冲野启一郎内心开始怀疑:法律究竟是不是自己所追求的正义?

“我坚定地走在正确的路上,却为何抵达了最坏的结局?”

Lady Windermere's Fan (Dover Thrift Editions) 豆瓣

作者:

Oscar Wilde

Dover Publications

1998

- 4

This Victorian comedy of manners sparkles with Wilde’s trademark repartee, epigrams, and witty dialogue. Arch-moralist Lady Windermere, shattered by the suspicion of her husband’s infidelity, contemplates running off with a roué until her rival illustrates the difference between morality and its appearance. A comic masterpiece, studded with humorous quips and clever paradoxes.

她一生的秘密 豆瓣

The Secret Keeper

8.2 (13 个评分)

作者:

[澳大利亚] 凯特·莫顿

译者:

文微

文汇出版社

2017

※一个世纪有多少秘密,一个女人就有多少秘密※

·

创造南半球销量奇迹的女作家

横扫北半球多国畅销小说榜单

·

42个国家和地区,34种语言版本,作品全球总销量突破1000万册!

★荣获澳大利亚书业ABIA“年度小说”

★昆士兰读者票选“年度小说”

★西班牙读者票选“年度 外国小说”

★英国《星期日泰晤士报》最佳畅销书

★美国《纽约时报》十佳畅销书

★以无人能及的票数获选“全澳人气作家”

——————————

※故事梗概※

她以为她会在秘密中巧妙地度过这一生,但她错了,秘密永远会寻找出口。

16岁的洛瑞尔正躲在树屋里畅想未来,但这天下午将成为她未来人生中永远挥之不去的阴影——她将目睹一场血案,而这和她母亲有关。

五十年来,秘密依然是秘密,但一张照片的突然出现让洛瑞尔必须拼凑出母亲命运转折的真相。随着洛瑞尔一步步深入母亲内心的纠葛,大半个世纪之前的友谊、爱情、逃亡和冒险都开始一一复活。

·

☞翻开这本书,抵达时光深处,去读懂一颗孤独守密者的心。

——————————

※媒体推荐※

·

凯特•莫顿是当代文坛璀璨闪耀的作家,她的小说是自1977年《荆棘鸟》风靡世界以来,又一部征服全球读者的澳洲小说。——《纽约时报》

·

凯特•莫顿擅长描写时代洪流中的个人命运,而每一次生命回望,都带着宽恕。——《人物》

·

关于爱人和友人,关于谎言与真情,关于过往世纪与当下岁月,故事的一幕幕都让人难以忘怀,我超爱凯特•莫顿!——英国读者推荐

·

想看个好故事?我绝对推荐凯特•莫顿!——《太阳报》

·

凯特•莫顿写秘密的功力太深了,十足的扣人心弦,十足的引人入胜。——《科克斯书评》

·

创造南半球销量奇迹的女作家

横扫北半球多国畅销小说榜单

·

42个国家和地区,34种语言版本,作品全球总销量突破1000万册!

★荣获澳大利亚书业ABIA“年度小说”

★昆士兰读者票选“年度小说”

★西班牙读者票选“年度 外国小说”

★英国《星期日泰晤士报》最佳畅销书

★美国《纽约时报》十佳畅销书

★以无人能及的票数获选“全澳人气作家”

——————————

※故事梗概※

她以为她会在秘密中巧妙地度过这一生,但她错了,秘密永远会寻找出口。

16岁的洛瑞尔正躲在树屋里畅想未来,但这天下午将成为她未来人生中永远挥之不去的阴影——她将目睹一场血案,而这和她母亲有关。

五十年来,秘密依然是秘密,但一张照片的突然出现让洛瑞尔必须拼凑出母亲命运转折的真相。随着洛瑞尔一步步深入母亲内心的纠葛,大半个世纪之前的友谊、爱情、逃亡和冒险都开始一一复活。

·

☞翻开这本书,抵达时光深处,去读懂一颗孤独守密者的心。

——————————

※媒体推荐※

·

凯特•莫顿是当代文坛璀璨闪耀的作家,她的小说是自1977年《荆棘鸟》风靡世界以来,又一部征服全球读者的澳洲小说。——《纽约时报》

·

凯特•莫顿擅长描写时代洪流中的个人命运,而每一次生命回望,都带着宽恕。——《人物》

·

关于爱人和友人,关于谎言与真情,关于过往世纪与当下岁月,故事的一幕幕都让人难以忘怀,我超爱凯特•莫顿!——英国读者推荐

·

想看个好故事?我绝对推荐凯特•莫顿!——《太阳报》

·

凯特•莫顿写秘密的功力太深了,十足的扣人心弦,十足的引人入胜。——《科克斯书评》

Memory's Eyes 豆瓣

作者:

Schmidt-Hellerau, Cordelia

Ipbooks

2020

- 8

MEMORY'S EYES is a contemporary New York Oedipus novel. It is written for readers who enjoy playing with concepts and storylines, here namely the classical Oedipus myth, Sophocles' three Theban plays, the psychoanalytical concept of the Oedipus complex, and its pop-cultural adaptations in cartoons and jokes. Tragic and funny, playful, but also challenging, readers will find themselves simultaneously knowing and not knowing, anticipating and surprised by how the truth slowly emerges.

幻夜 豆瓣

幻夜

6.6 (8 个评分)

作者:

[日]东野圭吾

译者:

李炜

南海出版公司

2018

- 5

★为父亲守灵的晚上,弥漫在雅也心中的不是悲伤,而是愤怒,父亲留下的一切眼看就要被狡猾的舅舅夺走。然而,一场突如其来的地震让一切扭转。

震后的混乱中,雅也看到舅舅被压在房梁下,挣扎着向他求救。一股冲动袭来,他捡起身旁的瓦块,朝舅舅的脑袋砸去。这样就可以解决一切了,他准备起身离开。突然,他发现不远处站着一个年轻女子,正圆睁双眼看着他。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

★东野圭吾长篇小说,《白夜行》姊妹篇,中文简体百万册纪念版,精装典藏。

★一段比《白夜行》更不寒而栗的故事:我想让《白夜行》的世界再次苏醒,但没有像《白夜行》那样一点都不描写男女主人公的交集和内心,而是试着写了两人间的对手戏。不过,真相到底是什么?如果读者越对此感到疑惑,越能生出别样的毛骨悚然。——东野圭吾

★一款东野圭吾“理想中”的女人类型:作为一个男人,多少有点想创造一个“终极女人”试试看的想法,最好对女人来说也是不好惹的。那种默默忍受、刚强坚韧的女人不是我的理想型。为自己活着、甚至认为只要有自己就够了并为此努力的女人,我会觉得很厉害。——东野圭吾

★一个东野圭吾作品序列中经久不衰的大谜题:《幻夜》是一部很难评论的作品。每个人都会问这部作品与《白夜行》的关联,但此刻我无法回答。我不想让《幻夜》成为《白夜行》的续集。希望能多留一点空间,让两部作品都看完的读者沉浸在各种各样的想象中。——东野圭吾

★我们的世界里没有白昼,我们别无选择,只能在黑夜的道路上前行。但我不能被绝望束缚,我要在心中升起太阳。

震后的混乱中,雅也看到舅舅被压在房梁下,挣扎着向他求救。一股冲动袭来,他捡起身旁的瓦块,朝舅舅的脑袋砸去。这样就可以解决一切了,他准备起身离开。突然,他发现不远处站着一个年轻女子,正圆睁双眼看着他。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

★东野圭吾长篇小说,《白夜行》姊妹篇,中文简体百万册纪念版,精装典藏。

★一段比《白夜行》更不寒而栗的故事:我想让《白夜行》的世界再次苏醒,但没有像《白夜行》那样一点都不描写男女主人公的交集和内心,而是试着写了两人间的对手戏。不过,真相到底是什么?如果读者越对此感到疑惑,越能生出别样的毛骨悚然。——东野圭吾

★一款东野圭吾“理想中”的女人类型:作为一个男人,多少有点想创造一个“终极女人”试试看的想法,最好对女人来说也是不好惹的。那种默默忍受、刚强坚韧的女人不是我的理想型。为自己活着、甚至认为只要有自己就够了并为此努力的女人,我会觉得很厉害。——东野圭吾

★一个东野圭吾作品序列中经久不衰的大谜题:《幻夜》是一部很难评论的作品。每个人都会问这部作品与《白夜行》的关联,但此刻我无法回答。我不想让《幻夜》成为《白夜行》的续集。希望能多留一点空间,让两部作品都看完的读者沉浸在各种各样的想象中。——东野圭吾

★我们的世界里没有白昼,我们别无选择,只能在黑夜的道路上前行。但我不能被绝望束缚,我要在心中升起太阳。

伊莎贝尔 豆瓣 Goodreads

7.2 (5 个评分)

作者:

[法]伊莱娜·内米洛夫斯基

译者:

徐晓雁

人民文学出版社

2018

- 9

小说《伊莎贝尔》首次出版于1936年。

伊莎贝尔(Jézabel)即《旧约》的人物耶洗别(Jezebel)。她是古以色列亚哈王的王后,因信奉异教神而迫害众先知,成为恶毒女人的代名词。小说主人公格拉迪斯同样因扭曲的狂热犯下了无可挽回的罪行:法庭上,美丽妖娆的格拉迪斯被指控杀害了一位前途无量的大学生。人群盯着她的一举一动:她上了岁数,但保养得很好;她拥有上流社会的情人,可她拒绝结婚;死去的穷学生或许是她的另一个情人;这样迷人的女子为什么非要杀人?

继《大卫•格德尔》《舞会》《孤独之酒》之后,内米洛夫斯基全神贯注、彻彻底底地描摹出一个魔女形象,以及对青春的病态欲望。

伊莎贝尔(Jézabel)即《旧约》的人物耶洗别(Jezebel)。她是古以色列亚哈王的王后,因信奉异教神而迫害众先知,成为恶毒女人的代名词。小说主人公格拉迪斯同样因扭曲的狂热犯下了无可挽回的罪行:法庭上,美丽妖娆的格拉迪斯被指控杀害了一位前途无量的大学生。人群盯着她的一举一动:她上了岁数,但保养得很好;她拥有上流社会的情人,可她拒绝结婚;死去的穷学生或许是她的另一个情人;这样迷人的女子为什么非要杀人?

继《大卫•格德尔》《舞会》《孤独之酒》之后,内米洛夫斯基全神贯注、彻彻底底地描摹出一个魔女形象,以及对青春的病态欲望。

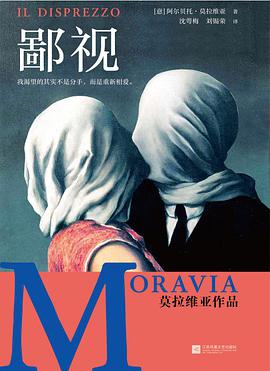

鄙视 豆瓣 Goodreads

Il disprezzo

8.1 (128 个评分)

作者:

[意] 阿尔贝托·莫拉维亚

译者:

沈萼梅

/

刘锡荣

江苏凤凰文艺出版社

2021

- 7

婚后两年,丈夫在工作、金钱和理想面前节节败退,妻子的鄙视成了对他而言最大的惩罚。他时时揣摩自己为什么被妻子鄙视,却把妻子越推越远,一桩原本幸福的婚姻即将轰然崩塌。

“我鄙视你,这就是我不再爱你的原因。”

✲

★意大利的“鲁迅”

★20世纪意大利国民作家◈犀利审视时代的精神症候

★15次诺贝尔文学奖提名

★入选法国《世界报》20世 纪百大图书。

★由新浪潮名导戈达尔翻拍成《蔑视》,成为影史标杆

★卡尔维诺、加缪、埃科、苏珊·桑塔格都是他的忠实读者。

★《鄙视》写的是婚姻危机,讲的是现代人的爱无能。

★我渴望的其实不是分手,而是重新相爱。

★阅读莫拉维亚,就是阅读我们时代的精神症候。

✲

我偏爱莫拉维亚,他是意大利唯一一个就某个角度来说我愿称之为“风俗”派的作家:定期交出的作品中有我们这个时代时光流转间对道德所下的不同定义,与风俗、社会变动、大众思想指标息息相关。——卡尔维诺

·

我们的意大利朋友在今天的全部创作中,体现出一种豁达、一种由衷的热情、一种鲜明的朴实,这些是我们法国作品所略微缺乏的。——加缪

·

我们不要忘了,中流社会说的意大利语,其最高尚的形式,其实源自一些作家朴实而且完全为大家所接受的散文,比如莫拉维亚。——翁贝托·埃科

·

莫拉维亚的作品被看作一种对意大利社会进行批判探索的介入文学的起点。他作品中的主要人物通常是一个既头脑清晰又无能为力的中产阶级知识分子。他远在萨特的《恶心》和加缪的《局外人》之前,就表达出一种存在的不安。丧失行动的能力,而又对自己的不行动有负疚感,他不停而又徒劳地去适应一个离他远去的世界。对生活的厌倦和冷漠是莫拉维亚世界的中心主题。——米歇尔·玛利(《导读戈达尔》作者)

·

在他的小说中,爱情几乎总是受苦而不是享受。不管是在最不忠诚、最热烈的时候,还是在讨论夫妻关系的时候,它很少能解除一种咬牙切齿的疏离感,因此,他作品中的人物经常在惊讶、困惑的不同阶段中互相凝视。无论如何,他的作品是具有启发性的。他把强迫性的思考和梦幻般的情节展开结合起来,创造了一个令人信服的、完全个人化的世界观,迫使我们把书翻到最后,留给我们的是一个既一致又难以捉摸的心理结构,以至于读者会在未来数周——我身上则是数年——思考它,重新考虑它。如此,我对一本书没有更多要求。——提姆·帕克斯(《鄙视》英文版导读作者)

·

莫拉维亚笔下的里卡尔多跟其他几部小说的主人公一样,“他们都在与现实抗争,竭力想征服现实,因为他们感到受到现实社会的排斥,无法融入现实生活”。小说《鄙视》就是从一对普通的夫妇感情生活的破裂这个侧面反映了当时的社会现实和现代人深刻的精神危机。——沈萼梅(意大利文学翻译家,北京外国语大学教授)

·

莫拉维亚无疑是20世纪最伟大的小说家之一,而《鄙视》又是他的代表作。这部小说写于上个世纪50年代,却特别贴近当今中国的生活。故事讲一个在罗马寻求发展的剧作家里卡尔多的遭遇,他娶了一个美丽的妻子,接了一些收入颇丰的工作之后,买了房子和车子,却遭到妻子的鄙视,两人关系破裂。他为付月供蝇营狗苟,妻子也沦为制片商的情妇。莫拉维亚用犀利的笔触,揭示了经济发展时期的夫妻关系,也细致入微地描写了里卡尔多的内心世界,以及人丧失尊严,沦为工具的过程。原本幸福美满的家庭,夫妻相爱,赤诚相对,这是最普通不过的事情,为什么会变得越来越艰难?这也是作者通过整个故事,反复探讨的问题。——陈英(意大利文学翻译,四川外国语大学教授)

·

莫拉维亚被认为是“天生的叙事者”。他从道德的角度出发,将复杂的社会现象简化为各种抽象的人生态度:《冷漠的人》《鄙视》《不由自主》《同流者》和《愁闷》等。继而以叙事文学的形式,创造出无穷的人物和场景,动作与行为,以及复杂的心理活动,以一个局外人的严厉而敌视的目光,从政治和社会的角度,一针见血地批判资产阶级社会里人们的生存状态,而且这些状态又主要与他所创造的知识分子形象紧密相关。在小说《鄙视》当中,影评人里卡尔多为了摆脱经济上的窘境而迎合制片人的要求,甚至被妻子怀疑有意将她献给制片人,并因此遭到妻子的鄙视。这个形象正是莫拉维亚创造的众多个性鲜明的资产阶级知识分子形象中的一个,而小说的书名又一次起到了画龙点睛的作用。——魏怡(意大利文学翻译,北京外国语大学副教授)

·

莫拉维亚是意大利文学史上一位公认的来不及获得诺贝尔文学奖的伟大小说家。——《共和国报》

·

莫拉维亚是意大利“本世纪继皮兰德娄之后在全世界最受推崇和赞赏的作家”。——《新闻报》

·

尽管是让-吕克·戈达尔将莫拉维亚的《鄙视》改编成电影,贝托鲁奇导演了《同流者》,但莫拉维亚真正的精神亲属是费德里科-费里尼和米开朗基罗-安东尼奥尼。——《纽约时报》

·

莫拉维亚如今被忽视了,这是一个很大的遗憾,因为这种道德目的和艺术完整性的罕见结合曾经使他跻身于欧洲最优秀的作家之列。我认为,现在是重新评估的时候了,也是他的作品推出新版本的时候了。——《卫报》

·

莫拉维亚的所有文学作品都充斥着他那个时代原始而尖锐的现实主义,自他充满挑衅意味的处女作《冷漠的人》(1929)出版后,就一直如此。——意大利驻沪总领事 陈琪(MIchele Cecchi)

“我鄙视你,这就是我不再爱你的原因。”

✲

★意大利的“鲁迅”

★20世纪意大利国民作家◈犀利审视时代的精神症候

★15次诺贝尔文学奖提名

★入选法国《世界报》20世 纪百大图书。

★由新浪潮名导戈达尔翻拍成《蔑视》,成为影史标杆

★卡尔维诺、加缪、埃科、苏珊·桑塔格都是他的忠实读者。

★《鄙视》写的是婚姻危机,讲的是现代人的爱无能。

★我渴望的其实不是分手,而是重新相爱。

★阅读莫拉维亚,就是阅读我们时代的精神症候。

✲

我偏爱莫拉维亚,他是意大利唯一一个就某个角度来说我愿称之为“风俗”派的作家:定期交出的作品中有我们这个时代时光流转间对道德所下的不同定义,与风俗、社会变动、大众思想指标息息相关。——卡尔维诺

·

我们的意大利朋友在今天的全部创作中,体现出一种豁达、一种由衷的热情、一种鲜明的朴实,这些是我们法国作品所略微缺乏的。——加缪

·

我们不要忘了,中流社会说的意大利语,其最高尚的形式,其实源自一些作家朴实而且完全为大家所接受的散文,比如莫拉维亚。——翁贝托·埃科

·

莫拉维亚的作品被看作一种对意大利社会进行批判探索的介入文学的起点。他作品中的主要人物通常是一个既头脑清晰又无能为力的中产阶级知识分子。他远在萨特的《恶心》和加缪的《局外人》之前,就表达出一种存在的不安。丧失行动的能力,而又对自己的不行动有负疚感,他不停而又徒劳地去适应一个离他远去的世界。对生活的厌倦和冷漠是莫拉维亚世界的中心主题。——米歇尔·玛利(《导读戈达尔》作者)

·

在他的小说中,爱情几乎总是受苦而不是享受。不管是在最不忠诚、最热烈的时候,还是在讨论夫妻关系的时候,它很少能解除一种咬牙切齿的疏离感,因此,他作品中的人物经常在惊讶、困惑的不同阶段中互相凝视。无论如何,他的作品是具有启发性的。他把强迫性的思考和梦幻般的情节展开结合起来,创造了一个令人信服的、完全个人化的世界观,迫使我们把书翻到最后,留给我们的是一个既一致又难以捉摸的心理结构,以至于读者会在未来数周——我身上则是数年——思考它,重新考虑它。如此,我对一本书没有更多要求。——提姆·帕克斯(《鄙视》英文版导读作者)

·

莫拉维亚笔下的里卡尔多跟其他几部小说的主人公一样,“他们都在与现实抗争,竭力想征服现实,因为他们感到受到现实社会的排斥,无法融入现实生活”。小说《鄙视》就是从一对普通的夫妇感情生活的破裂这个侧面反映了当时的社会现实和现代人深刻的精神危机。——沈萼梅(意大利文学翻译家,北京外国语大学教授)

·

莫拉维亚无疑是20世纪最伟大的小说家之一,而《鄙视》又是他的代表作。这部小说写于上个世纪50年代,却特别贴近当今中国的生活。故事讲一个在罗马寻求发展的剧作家里卡尔多的遭遇,他娶了一个美丽的妻子,接了一些收入颇丰的工作之后,买了房子和车子,却遭到妻子的鄙视,两人关系破裂。他为付月供蝇营狗苟,妻子也沦为制片商的情妇。莫拉维亚用犀利的笔触,揭示了经济发展时期的夫妻关系,也细致入微地描写了里卡尔多的内心世界,以及人丧失尊严,沦为工具的过程。原本幸福美满的家庭,夫妻相爱,赤诚相对,这是最普通不过的事情,为什么会变得越来越艰难?这也是作者通过整个故事,反复探讨的问题。——陈英(意大利文学翻译,四川外国语大学教授)

·

莫拉维亚被认为是“天生的叙事者”。他从道德的角度出发,将复杂的社会现象简化为各种抽象的人生态度:《冷漠的人》《鄙视》《不由自主》《同流者》和《愁闷》等。继而以叙事文学的形式,创造出无穷的人物和场景,动作与行为,以及复杂的心理活动,以一个局外人的严厉而敌视的目光,从政治和社会的角度,一针见血地批判资产阶级社会里人们的生存状态,而且这些状态又主要与他所创造的知识分子形象紧密相关。在小说《鄙视》当中,影评人里卡尔多为了摆脱经济上的窘境而迎合制片人的要求,甚至被妻子怀疑有意将她献给制片人,并因此遭到妻子的鄙视。这个形象正是莫拉维亚创造的众多个性鲜明的资产阶级知识分子形象中的一个,而小说的书名又一次起到了画龙点睛的作用。——魏怡(意大利文学翻译,北京外国语大学副教授)

·

莫拉维亚是意大利文学史上一位公认的来不及获得诺贝尔文学奖的伟大小说家。——《共和国报》

·

莫拉维亚是意大利“本世纪继皮兰德娄之后在全世界最受推崇和赞赏的作家”。——《新闻报》

·

尽管是让-吕克·戈达尔将莫拉维亚的《鄙视》改编成电影,贝托鲁奇导演了《同流者》,但莫拉维亚真正的精神亲属是费德里科-费里尼和米开朗基罗-安东尼奥尼。——《纽约时报》

·

莫拉维亚如今被忽视了,这是一个很大的遗憾,因为这种道德目的和艺术完整性的罕见结合曾经使他跻身于欧洲最优秀的作家之列。我认为,现在是重新评估的时候了,也是他的作品推出新版本的时候了。——《卫报》

·

莫拉维亚的所有文学作品都充斥着他那个时代原始而尖锐的现实主义,自他充满挑衅意味的处女作《冷漠的人》(1929)出版后,就一直如此。——意大利驻沪总领事 陈琪(MIchele Cecchi)