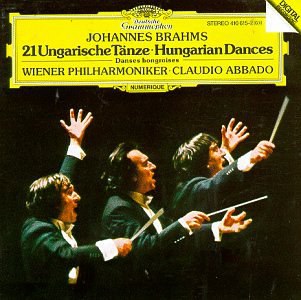

阿巴多:勃拉姆斯21首匈牙利舞曲全集 豆瓣

9.3 (50 个评分)

Johannes Brahms

/

Claudio Abbado

…

类型:

古典

发布日期 1990年10月25日

出版发行:

Polygram Records

当舒曼(Robert Schumann)发现勃拉姆斯的音乐天分,他才20岁,此后他努力不懈,希望不要辜负舒曼的期。

虽然舒曼当时戏称他为“雏鹰”,但勃拉姆斯却生性保守,只有一个地方像老鹰:终其一生,他都坚持当独行客。

尽管勃拉姆斯成熟较晚,他却坚定地以继承古典主义的传统为己任。他杰出的作曲技巧和严格的自我批评,为他赢得当代最伟大器乐作曲家的美誉,而且也被后人推崇是浪漫主义中最强有力、最具独创性的声音之一,因为追根究底,勃拉姆斯的作品并不像表面上听起来那么保守。在对和声的理解方面,确实是具有前瞻性的眼光,他对丰富的、自由组合的复调组织的偏爱也是一样:他不用传统的“对位法”来处理乐曲线条,而是将其视为具有生命的独立旋律元素的组成部分。不过勃拉姆斯最具前瞻性的作法在于:肯定了节奏是音乐语言的基本元素,如同旋律与和声一般。他的这种看法对二十世纪的音乐影响深远。

勃拉姆斯的匈牙利舞曲是由21首“四手联弹”钢琴小曲所组成的曲集,虽然每一首乐曲的旋律和风格不尽相同,却都混合着匈牙利民族音乐和吉卜赛民族音乐的特色:节奏自由,旋律有各种各样的装饰,速度变化激烈,带有一定的即兴性;形式虽然没有统一的规定,但以三段体为最多。勃拉姆斯还写有其中第1、3、10三首管弦乐队的改编曲。他从未宣称《匈牙利舞曲》的旋律是自己所作,但其中一些几乎可以肯定是他的创作。勃拉姆斯的全部匈牙利舞曲都可归为世界名曲,尤以前十首最受世人的青睐。

g小调《匈牙利舞曲第一号》,约作于1869年前,为所作二十一首钢琴四手联弹曲《匈牙利舞曲》中的第一首。后由作者改编为管弦乐曲。又曾被改编为钢琴、小提琴等乐器的独奏曲。本曲的钢琴独奏改编版,曾是德国女钢琴家克拉拉·舒曼(Clara Schumann,1819-1896)重要的音乐会演奏曲目之一。

一开始即呈示出的第一部分的第一主题,这一主题以匀称平整的附点节奏写成,柔和抒情而略带淡淡的忧愁。移高八度反复时,情绪变得更为缠绵。接着,出现了节奏活跃、带有匈牙利查尔达什舞曲中那种快速段落风格的第二主题,与第一主题形成了生动的对比。随后乐曲进入中间部,奏出情绪激昂的主题,表现了匈牙利人民热情奔放的民族性格。速度忽慢忽快的中间部后半部分表情丰富,体现了匈牙利吉普赛音乐即兴性的特点。最后乐曲再现第一部分,在热烈而欢快的气氛中结束。

升f小调《匈牙利舞曲第五号》,这是勃拉姆斯全部作品中最广为世人所知的乐曲,不但到处被演奏,而且被改编成各种不同形式的器乐曲。勃拉姆斯自1852年开始创作这一系列乐曲,当时他在维也纳对该地的吉普赛音乐颇感兴趣,于是记下了许多吉普赛音乐的旋律。1869年他开始出版“匈牙利舞曲集”,实际上大部分是借用了吉普赛音乐的旋律,加以编辑和整理而成。

本曲是勃拉姆斯所有作品中最为流行的一首,其粗犷而豪放的旋律具有明显的匈牙利“查尔达什舞曲”的特征,给每一位听众都留下了深刻的印象。这里选用的是管弦乐曲改编版,更能突出原曲所要求的那种磅礴气势。乐曲的结构十分严谨,第一段为升f小调,具有民间舞蹈风格,速度变化上的自由体现出不同的情趣;乐曲的中段转为明快的升F大调,速度变化依然自由,单纯的旋律与和声所表现的是一种欢快的情绪;乐曲的第三段是第一段的严格再现。

虽然舒曼当时戏称他为“雏鹰”,但勃拉姆斯却生性保守,只有一个地方像老鹰:终其一生,他都坚持当独行客。

尽管勃拉姆斯成熟较晚,他却坚定地以继承古典主义的传统为己任。他杰出的作曲技巧和严格的自我批评,为他赢得当代最伟大器乐作曲家的美誉,而且也被后人推崇是浪漫主义中最强有力、最具独创性的声音之一,因为追根究底,勃拉姆斯的作品并不像表面上听起来那么保守。在对和声的理解方面,确实是具有前瞻性的眼光,他对丰富的、自由组合的复调组织的偏爱也是一样:他不用传统的“对位法”来处理乐曲线条,而是将其视为具有生命的独立旋律元素的组成部分。不过勃拉姆斯最具前瞻性的作法在于:肯定了节奏是音乐语言的基本元素,如同旋律与和声一般。他的这种看法对二十世纪的音乐影响深远。

勃拉姆斯的匈牙利舞曲是由21首“四手联弹”钢琴小曲所组成的曲集,虽然每一首乐曲的旋律和风格不尽相同,却都混合着匈牙利民族音乐和吉卜赛民族音乐的特色:节奏自由,旋律有各种各样的装饰,速度变化激烈,带有一定的即兴性;形式虽然没有统一的规定,但以三段体为最多。勃拉姆斯还写有其中第1、3、10三首管弦乐队的改编曲。他从未宣称《匈牙利舞曲》的旋律是自己所作,但其中一些几乎可以肯定是他的创作。勃拉姆斯的全部匈牙利舞曲都可归为世界名曲,尤以前十首最受世人的青睐。

g小调《匈牙利舞曲第一号》,约作于1869年前,为所作二十一首钢琴四手联弹曲《匈牙利舞曲》中的第一首。后由作者改编为管弦乐曲。又曾被改编为钢琴、小提琴等乐器的独奏曲。本曲的钢琴独奏改编版,曾是德国女钢琴家克拉拉·舒曼(Clara Schumann,1819-1896)重要的音乐会演奏曲目之一。

一开始即呈示出的第一部分的第一主题,这一主题以匀称平整的附点节奏写成,柔和抒情而略带淡淡的忧愁。移高八度反复时,情绪变得更为缠绵。接着,出现了节奏活跃、带有匈牙利查尔达什舞曲中那种快速段落风格的第二主题,与第一主题形成了生动的对比。随后乐曲进入中间部,奏出情绪激昂的主题,表现了匈牙利人民热情奔放的民族性格。速度忽慢忽快的中间部后半部分表情丰富,体现了匈牙利吉普赛音乐即兴性的特点。最后乐曲再现第一部分,在热烈而欢快的气氛中结束。

升f小调《匈牙利舞曲第五号》,这是勃拉姆斯全部作品中最广为世人所知的乐曲,不但到处被演奏,而且被改编成各种不同形式的器乐曲。勃拉姆斯自1852年开始创作这一系列乐曲,当时他在维也纳对该地的吉普赛音乐颇感兴趣,于是记下了许多吉普赛音乐的旋律。1869年他开始出版“匈牙利舞曲集”,实际上大部分是借用了吉普赛音乐的旋律,加以编辑和整理而成。

本曲是勃拉姆斯所有作品中最为流行的一首,其粗犷而豪放的旋律具有明显的匈牙利“查尔达什舞曲”的特征,给每一位听众都留下了深刻的印象。这里选用的是管弦乐曲改编版,更能突出原曲所要求的那种磅礴气势。乐曲的结构十分严谨,第一段为升f小调,具有民间舞蹈风格,速度变化上的自由体现出不同的情趣;乐曲的中段转为明快的升F大调,速度变化依然自由,单纯的旋律与和声所表现的是一种欢快的情绪;乐曲的第三段是第一段的严格再现。