宗教

这个男人来自地球 (2007) IMDb 豆瓣 维基数据 TMDB

The Man from Earth

8.3 (1189 个评分)

导演:

理查德·沙因克曼

演员:

大卫·李·史密斯

/

托尼·托德

…

其它标题:

The Man from Earth

/

地球不死人(港)

…

一个普通男人的秘密在他的辞职事件中开始显示出端倪。历史教授约翰奥德曼(David Lee Smith饰)说自己身上有一个让大家都匪夷所思的秘密,而为了保守这个秘密他不能在一个地方超过十年。他的朋友们试图去发掘他的故事中的秘密,这一举动让约翰非常生气,而他的朋友却发现约翰的故事是无法被否定也无法查证的,究竟约翰身上有着怎样的秘密?一幕幕碎片联系起来,带给我们一个意料之外的故事高潮。

东方摩尼教研究 豆瓣

作者:

芮传明

2009

- 5

本书归纳了芮传明先生有关东方摩尼教课题研究的的内容和观点,谈到了东方摩尼教与中国古代社会、文化之融合,特别提到了和古代大众信仰的相互渗透、影响的关系。是目前国内这一课题研究的扛鼎之作。

自序

导言 创教史与研究史

第一章 创建与发展

第二章 研究历史与文献资料

第三章 教养概说

上编 神、魔名号二释

第一章 “摩尼”名号的源流

第二章 “五妙身”及其“相”释

第三章 “五大”诸说辨

第四章 “净风”与“惠明”异同析

第五章 “平等王”名号考

第六章 黑癘、阿缁、贪魔的文化来源

中编 基本教义研究

第一章 摩尼教“性”观念探讨

第二章 “树”符号的象征意义及其演变

第三章 “佛性”与“灵魂”

第四章 “轮回”、“地狱”与生死观

下编 文化交流探讨

第一章 从“船”的喻意看佛教影响

第二章 弥勒信仰与摩尼教之关系探讨

第三章 唐代名人之信仰分析两例

附录 摩尼教汉语典籍校注

主要参考文献略语表

自序

导言 创教史与研究史

第一章 创建与发展

第二章 研究历史与文献资料

第三章 教养概说

上编 神、魔名号二释

第一章 “摩尼”名号的源流

第二章 “五妙身”及其“相”释

第三章 “五大”诸说辨

第四章 “净风”与“惠明”异同析

第五章 “平等王”名号考

第六章 黑癘、阿缁、贪魔的文化来源

中编 基本教义研究

第一章 摩尼教“性”观念探讨

第二章 “树”符号的象征意义及其演变

第三章 “佛性”与“灵魂”

第四章 “轮回”、“地狱”与生死观

下编 文化交流探讨

第一章 从“船”的喻意看佛教影响

第二章 弥勒信仰与摩尼教之关系探讨

第三章 唐代名人之信仰分析两例

附录 摩尼教汉语典籍校注

主要参考文献略语表

红色之州 (2011) 豆瓣 维基数据 IMDb TMDB

Red State

5.8 (11 个评分)

导演:

凯文·史密斯

演员:

迈克尔·帕克斯

/

梅丽莎·里奥

…

其它标题:

Red State

/

血國(台)

…

在一个平凡的美国小镇,同性恋男孩被人杀害,他的死却引起了广泛争议。自称代表上帝的牧师艾宾·库伯(麦克·帕克斯 Michael Parks 饰)带领信众游行示威,控诉着世间各种丑态与罪行。另一边,高中生特拉维斯(Michael Angarano 饰)、贾罗德(Kyle Gallner 饰)、比利-雷(Nicholas Braun 饰)却相约夜晚出行,寻找属于青春时代的放浪与刺激。谁知渴望狩猎的少年,反倒成了他人的猎物。他们落入库伯及其信众的陷阱,随时都会失去生命。

另一方面,美国枪支管理局的特工约瑟夫·吉南(约翰·古德曼 John Goodman 饰)逐渐掌握库伯囤积枪支的证据,一场无关正义与道德缺失的攻防战即将展开……

另一方面,美国枪支管理局的特工约瑟夫·吉南(约翰·古德曼 John Goodman 饰)逐渐掌握库伯囤积枪支的证据,一场无关正义与道德缺失的攻防战即将展开……

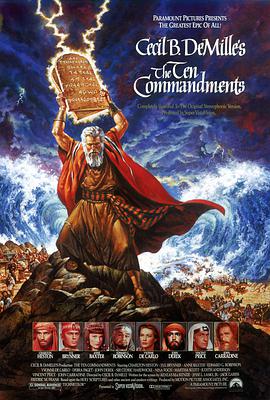

十诫 (1956) 豆瓣 维基数据 TMDB Min reol IMDb

The Ten Commandments

7.9 (54 个评分)

导演:

塞西尔·B·戴米尔

演员:

查尔顿·赫斯顿

/

尤·伯连纳

…

其它标题:

The Ten Commandments

/

Les Dix Commandements

…

电影《十诫》在影史上有着不可动摇地位,取材自《旧约圣经》的《出埃及记》,讲述了犹太先知摩西(查尔登·海斯顿饰)的一生。在经历各种苦难考验后,上帝耶和华将“十诫”授予摩西,并赐予力量于摩西。摩西领导饱受苦难的希伯来人出走埃及,穿越红海,重新建立新的生活。

1956年 由派 拉蒙电影公司制作,由打造好莱坞黄金时代的导演塞西尔·B·戴米尔执导的史诗电影《十诫》,荣获1957年第29届奥斯卡金像奖最佳音效、最佳剪辑、最佳服装设计、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳影片、及最佳特效等多项提名。本片被美国国家电影保护局列为政府收藏作品,是一部不可错过的影史经典之作。

1956年 由派 拉蒙电影公司制作,由打造好莱坞黄金时代的导演塞西尔·B·戴米尔执导的史诗电影《十诫》,荣获1957年第29届奥斯卡金像奖最佳音效、最佳剪辑、最佳服装设计、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳影片、及最佳特效等多项提名。本片被美国国家电影保护局列为政府收藏作品,是一部不可错过的影史经典之作。

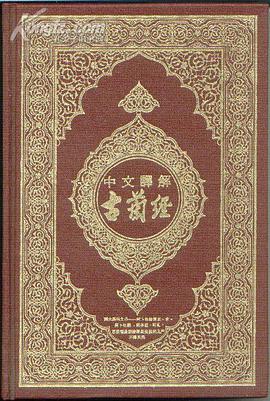

中文译解古兰经 豆瓣

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الصينية

作者:

ﷲ

译者:

马坚

法赫德国王《古兰经》印刷局

2002

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الصينية

中文译解古兰经

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

法赫德国王古兰经印刷局

译者简介:

马坚先生(1906-1978),北京大学教授,中国现代杰出的穆斯林学者,阿拉伯语言学家和翻译家,回族,中国云南省个旧市沙甸村人。早年曾就读于云南省昆明明德中学,后到西北宁夏固原,师从著名经师虎嵩山学习伊斯兰典籍。

1929年到中国东南沿海最大的商埠和港口城市上海,入上海伊斯兰师范学校,专修阿拉伯语及经籍,兼学英语,1931年以品学兼优的成绩毕业。同年12月由中国回教学会选派,随中国首批留埃学生团赴开罗,1934年毕业于爱资哈尔大学预科,1939年毕业于开罗阿拉伯语高等师范学院。1939年至1946年期间辗转于上海、云南等地,从事伊斯兰文化教育,并潜心于《古兰经》的研究和翻译。1946年到北京大学工作,一直担任东方语言学系教授、阿拉伯语教研室主任。1949年曾作为中国穆斯林杰出人物,担任中国人民政治协商会议全国委员会委员,从1954年到逝世前,连续当选为第一届至第五届全国人民代表大会代表。马坚先生还是中国伊斯兰教协会的发起人之一,后任该会常务委员,此外,还曾担任中国亚非学会理事等职。

马坚先生通晓汉、阿两种语言文化,兼通波、英两种语言,学识渊博、治学严谨,毕生从事伊斯兰学术研究和阿拉伯语教学科研工作,其卓著成就主要有以下四个方面;

马坚先生曾翻译出版过大量宗教著作,其中最重要和最具影响的是《古兰经》全译本。马坚先生毕生从事《古兰经》的翻译工作和研究工作,其根本目的是实现他的宿愿,传播伊斯兰教义,直接作用首先是帮助中国穆斯林克服语言障碍,领悟古兰真意,消除教派隔阂。早在1934年他在开罗发表《中国伊斯兰教概观》一书时,就曾对中国穆斯林中某些偏离教义的现象和教派纷争导致“老死不相往来”乃至“近乎引起流血冲突”的问题作过具体的分析。此后他又在1949年出版的《古兰经》汉译本(上册)译者序中进一步阐明自己的观点,说“一般回民不能深切地了解《古兰经》,也就不能本着《古兰经》的教训精诚团结,互助合作,发扬文化,为人民服务。”因此,他把翻译《古兰经》定为自己的人生目标。他曾对好友纳忠先生表示,翻译《古兰经》是他一生要做的两件大事之一,表达了让天下穆斯林都能在古兰精神的照耀下同心协力、和衷共济的根本大愿。1939年,他从埃及学成归国后,潜心《古兰经》翻译,至1949年新中国成立后,出版了经文前八卷译注本(即前面提到的上册)。但在此后的20年间,因忙于中国阿拉伯语教学的发展以及由于十年动乱的影响,整个译稿的修改和加注工作未能持续进行,直到晚年他才得以完成全书的翻译工作。

马坚先生的《古兰经》译本译文忠实准确,文字简洁流畅,风格古朴清新,受到广大穆斯林的肯定和高度评价。正如中国当代回族著名史学家白寿彝先生所说:在忠实、明白、流利三者并举的要求下,我相信,这个译本“是超过以前所有的译本的”。马坚先生译的《古兰经》于1981年在中国出版后,发行量达10万册以上。此后,又于1987年(回历1407年)经沙特阿拉伯王国朝觐义产部督导,随《古兰经》阿拉伯文原文一起出版,发行到世界各地,成为迄今为止全球影响最大的《古兰经》汉译本。

中文译解古兰经

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

法赫德国王古兰经印刷局

译者简介:

马坚先生(1906-1978),北京大学教授,中国现代杰出的穆斯林学者,阿拉伯语言学家和翻译家,回族,中国云南省个旧市沙甸村人。早年曾就读于云南省昆明明德中学,后到西北宁夏固原,师从著名经师虎嵩山学习伊斯兰典籍。

1929年到中国东南沿海最大的商埠和港口城市上海,入上海伊斯兰师范学校,专修阿拉伯语及经籍,兼学英语,1931年以品学兼优的成绩毕业。同年12月由中国回教学会选派,随中国首批留埃学生团赴开罗,1934年毕业于爱资哈尔大学预科,1939年毕业于开罗阿拉伯语高等师范学院。1939年至1946年期间辗转于上海、云南等地,从事伊斯兰文化教育,并潜心于《古兰经》的研究和翻译。1946年到北京大学工作,一直担任东方语言学系教授、阿拉伯语教研室主任。1949年曾作为中国穆斯林杰出人物,担任中国人民政治协商会议全国委员会委员,从1954年到逝世前,连续当选为第一届至第五届全国人民代表大会代表。马坚先生还是中国伊斯兰教协会的发起人之一,后任该会常务委员,此外,还曾担任中国亚非学会理事等职。

马坚先生通晓汉、阿两种语言文化,兼通波、英两种语言,学识渊博、治学严谨,毕生从事伊斯兰学术研究和阿拉伯语教学科研工作,其卓著成就主要有以下四个方面;

马坚先生曾翻译出版过大量宗教著作,其中最重要和最具影响的是《古兰经》全译本。马坚先生毕生从事《古兰经》的翻译工作和研究工作,其根本目的是实现他的宿愿,传播伊斯兰教义,直接作用首先是帮助中国穆斯林克服语言障碍,领悟古兰真意,消除教派隔阂。早在1934年他在开罗发表《中国伊斯兰教概观》一书时,就曾对中国穆斯林中某些偏离教义的现象和教派纷争导致“老死不相往来”乃至“近乎引起流血冲突”的问题作过具体的分析。此后他又在1949年出版的《古兰经》汉译本(上册)译者序中进一步阐明自己的观点,说“一般回民不能深切地了解《古兰经》,也就不能本着《古兰经》的教训精诚团结,互助合作,发扬文化,为人民服务。”因此,他把翻译《古兰经》定为自己的人生目标。他曾对好友纳忠先生表示,翻译《古兰经》是他一生要做的两件大事之一,表达了让天下穆斯林都能在古兰精神的照耀下同心协力、和衷共济的根本大愿。1939年,他从埃及学成归国后,潜心《古兰经》翻译,至1949年新中国成立后,出版了经文前八卷译注本(即前面提到的上册)。但在此后的20年间,因忙于中国阿拉伯语教学的发展以及由于十年动乱的影响,整个译稿的修改和加注工作未能持续进行,直到晚年他才得以完成全书的翻译工作。

马坚先生的《古兰经》译本译文忠实准确,文字简洁流畅,风格古朴清新,受到广大穆斯林的肯定和高度评价。正如中国当代回族著名史学家白寿彝先生所说:在忠实、明白、流利三者并举的要求下,我相信,这个译本“是超过以前所有的译本的”。马坚先生译的《古兰经》于1981年在中国出版后,发行量达10万册以上。此后,又于1987年(回历1407年)经沙特阿拉伯王国朝觐义产部督导,随《古兰经》阿拉伯文原文一起出版,发行到世界各地,成为迄今为止全球影响最大的《古兰经》汉译本。

你往何处去 豆瓣

Quo Vadis

9.0 (12 个评分)

作者:

[波兰] 亨利克·显克微支

译者:

林洪亮

南海出版公司

2009

- 5

《你往何处去》是闪耀于世界文学长廊的璀璨明珠、历史小说领域的巅峰杰作,作者以史家的视角、文学的手法为我们再现了基督教兴起与罗马帝国瞬间衰落的历史真相。该书在20世纪末的末世悲凉气息中首次出版,甫一问世便奇迹般受到读者热烈欢迎,迅速被翻译成英、德、俄、法等40多种文字。《你往何处去》将一对深情男女置于罗马帝国对基督徒残酷镇压的大背景之中,用小说的笔法入木三分地刻画出保罗、彼得、皇帝尼禄等众多历史人物,以史笔栩栩如生地展现基督教在兴起时期受到世俗力量血腥镇压的历史真相。罗马大火与使徒殉道,既将小说推向了高潮,又深邃地揭示了罗马帝国衰落的历史密码……

历代耶稣形象 豆瓣

Jesus Through the Centuries──His Place in the History of Culture

作者:

帕利坎

译者:

杨德友

上海三联书店

1999

- 8

世上的国成了我主和主基督的国。

他要作王;

直到永永远远。

福音书告诉我们,甚至在耶稣诞生以前,天使就已经向他母亲报喜:「主上帝要把他祖大卫的位给他;他要作雅各家的王,直到永远。」(路1:32-33)他诞生以后,有几个博士从东方来,问:「那生下来作犹太人之王的在那里?」(太2:2)在圣枝主日进入耶路撒冷一事让他的门徒想起了先知的话:「看哪!你的王来到你这里,是温柔的,又骑着驴。」(太21:5)那一个星期最后一天他在十字架上惨死之时,彼拉多用三种语吉写了一个牌子,放在他头的上方:「犹太人的王,拿撒勒人耶稣。」(约19:19)新约中最后一卷书,使用了世间君主都很渴求的一个称号来称颂他为「万主之主,万王之王」(7:14)。

而彼拉多竟还问他(约18:37):「这样,你是王吗?」

彼拉多的问题可能,而且已经得到了许多不同的答案。「王」这个称号没有保留在十字架上,而是传遍了世界各民族、各个帝国。十字架还广泛流传,用以装饰各个帝国和民族的王冠、国旗和公共建筑,以及在战争中死亡的人的坟墓。正如奥古斯丁所说的:「他在十字架上曾被人嘲讽,但是,现在他把那十字架印在众国王眉宇之间。」1在把耶稣送上万王之王宝座全过程结束之前,十字架就已经改变了人类一大部分的政治生活。在以后各章里我们会一再看到,「君王神权」和「圣战」理论的大部分是以耶稣基督是王这一前提为依据的,而关于最终地弃绝一切战争和君王神权的大多数言论也莫不如此。探索耶稣称王在与其它政治论题和象征互动过程中的历史变迁,就可以理解西方政治史中一切高尚事物,和一切恶魔般事物的大部分:就连纳粹的 字(swastika),虽然其形式比基督教还古老,但也是用来恶毒反讽基督的十字架的,这一点鲜明地见于它的名称:弯勾十字架(Hakenkreuz):卍。「这样,你是王吗?」--彼拉多的问题的确依然是一个很好的问题。

伴同着耶稣为万王之王这一形象的是一种期望,即:他即将在地上建立他的王国,圣徒将和他一起治理一千年;对这一期望的经典叙述是《启示录》第二十章。但以理关于四国将从地上消失的预言(但7:17-27)现在应该实现,第四个国就是罗马帝国。2几位早期教会作家在宣称基督「将要消灭暂时性的王国和建立永恒王国」,进而详尽地描述了为王的基督来临时将要完成的对人类生活和自然本身的变革。3在论证对来临王国的这一千年希望之畤,《启示录》作者听到了天上有大声音说:「世上的国成了我主和主基督的国;他要作王,直到永永远远。」(启11:15)然而,我们应该注意,正如对千禧年(millenarian)抱有希望的各种鼓吹人物已经注意到的那样,这种对于基督统治的名符其实的期待甚至在二世纪在基督徒中间也绝不是普遍的。因而,爱任纽(Irenaeus)承认,他不同意某些人把这一切解释成为对天上永生的一种比喻,而殉道士游斯丁则认为,虽然他「像其它许多人那样」恪守对基督地上王国的期待,但是也还有「很多人属于纯洁而虔敬的信仰,虽然是真正的基督徒,但想法都不一样。」4

而且,千禧年论者和反千禧年论者都会回答彼拉多的问题,说游斯丁所说的话:「基督的确是永远的王。」5虽然问题出自提庇留.该撒(Tiberius Caesar)的这位代表,即彼拉多,这个问题在以后几百年仍不断地复现在其它各位该撒之代表的言论中。例如,从有关一八○年北非西利乌姆(Scillium)七男五女殉难的叙述(已证明确实可信)中可以得知,对于基督教殉道者以及迫害他们的异教徒,「万王之王」这一称号在用于耶稣时是表明一种反对该撤称至高无上之王的态度的。6而该撒的代表大约同时也问过斯米尔纳的波利卡普(Polycarp of Smyrna):「说『该撒是王』,对他烧香,拯救你的生命有甚么不好呢?」但是,据《波利卡普殉教记》载,他回答道:「八十六年来,我一直是(耶稣基督的)仆人,他从没有伤害我。我怎么能够亵渎拯救了我的王呢?」7《伊纳爵殉教记》中也有同类的故事,如果属实,则在时间上是更早的;伊纳爵(Ignatius)曾当面告诉图拉真(Trajan)皇帝:「天上的王基督(在我心里)……但愿我现在享受他的国。」8

但是,在把耶稣当作商超于尘世问君王的天上之王,而对他表示忠诚的同时,基督教护教者也反复申明,这一态度没有让耶稣的追随者不忠于他们世间的君主。他们对罗马皇帝本人说:「陛下如果听说我们寻求工国,那么陛下无再多加查询即可知,我们说的是一个人间的王国。」他们坚持说,他们谈论的不是政治上的王国,而是「和上帝同在的」王国。因为,如果是尘世间的,政治上的王国,那么,他们就会毫不迟疑地作出政治妥协,否定基督而求得自己的安全。但是,耶稣基督是「荣耀的王」,他对人生提出了终极的要求。为了响应这一最终的要求,「我们只对上帝示以崇拜,但是在其它方面,我们则乐于为陛下服务,承认陛下是王,是君主。」9为了证实他们的忠诚,他们引用了「为我们的君王安全」的祈祷,这些祈祷在基督教圣礼中是献给「永恒、真正、活生生的上帝的;他们必定寻求上帝的恩典,超过其它一切恩典……我们祈求帝国的安全,皇室的兴盛。」他们拒绝做的事是把皇帝奉为神,言称「该撒是主」,和以他的「灵」起誓。10现世的诸王国都是上帝建立的,不是如某些异教徒所说的那样由魔鬼建立;因为由上帝建立,所以值得在上帝护佑下服从。11总之,「就归于众国王和众皇帝的荣耀而言」,指令就是服从,但是是服从而非偶像崇拜:「这样,该做的物当归给该撒,上帝的物当归给上帝。」12但是,即使该做自称是主,也仅仅是国王和皇帝,而耶稣则是万王之王和万主之主;而非众主之一,13凡归给该撒的一切,也首先归给上帝。

注释:

Augustine,《论诗篇》76.7。

Justin Martyr,《第一护教书》31。

Irenaeus,《反异端论》5.26.2;5.33-34 (引自Papias)。

Irenaeus,《反异端论》5.35.1;Justin Martyr,《与特里丰对话录》80;见R.P.C. Hanson,《寓言与事件》,Richmond,1959,页333-56。

Justin Martyr,《与特里丰对话录》135。

《西里乌姆殉教案》6,载于The Acts of the Christian Martyrs,H. Musurillo编,Oxford,1972,页86-89。

《波利卡普殉教记》8-9。

《伊纳爵殉教记》2。

Justin Martyr,《第一护教书》11;51;17。

Tertullian,《护教书》30-32;《提摩太前书》2:2。

Ireneus,《反异端言》5.24.1;《罗马书》13:1、4、6。

Tertullian,《论偶像崇拜》15;《马太福音》22:21。

《哥林多前书》8:4-6,见Augustine,《上帝之城》9.23的说明。

本文转载自帕利坎 (J. Pelikan),《历代耶稣形象及其在文化上的地位》,杨德友译,香港:汉语基督教文化研究所,1995,页66-69。

他要作王;

直到永永远远。

福音书告诉我们,甚至在耶稣诞生以前,天使就已经向他母亲报喜:「主上帝要把他祖大卫的位给他;他要作雅各家的王,直到永远。」(路1:32-33)他诞生以后,有几个博士从东方来,问:「那生下来作犹太人之王的在那里?」(太2:2)在圣枝主日进入耶路撒冷一事让他的门徒想起了先知的话:「看哪!你的王来到你这里,是温柔的,又骑着驴。」(太21:5)那一个星期最后一天他在十字架上惨死之时,彼拉多用三种语吉写了一个牌子,放在他头的上方:「犹太人的王,拿撒勒人耶稣。」(约19:19)新约中最后一卷书,使用了世间君主都很渴求的一个称号来称颂他为「万主之主,万王之王」(7:14)。

而彼拉多竟还问他(约18:37):「这样,你是王吗?」

彼拉多的问题可能,而且已经得到了许多不同的答案。「王」这个称号没有保留在十字架上,而是传遍了世界各民族、各个帝国。十字架还广泛流传,用以装饰各个帝国和民族的王冠、国旗和公共建筑,以及在战争中死亡的人的坟墓。正如奥古斯丁所说的:「他在十字架上曾被人嘲讽,但是,现在他把那十字架印在众国王眉宇之间。」1在把耶稣送上万王之王宝座全过程结束之前,十字架就已经改变了人类一大部分的政治生活。在以后各章里我们会一再看到,「君王神权」和「圣战」理论的大部分是以耶稣基督是王这一前提为依据的,而关于最终地弃绝一切战争和君王神权的大多数言论也莫不如此。探索耶稣称王在与其它政治论题和象征互动过程中的历史变迁,就可以理解西方政治史中一切高尚事物,和一切恶魔般事物的大部分:就连纳粹的 字(swastika),虽然其形式比基督教还古老,但也是用来恶毒反讽基督的十字架的,这一点鲜明地见于它的名称:弯勾十字架(Hakenkreuz):卍。「这样,你是王吗?」--彼拉多的问题的确依然是一个很好的问题。

伴同着耶稣为万王之王这一形象的是一种期望,即:他即将在地上建立他的王国,圣徒将和他一起治理一千年;对这一期望的经典叙述是《启示录》第二十章。但以理关于四国将从地上消失的预言(但7:17-27)现在应该实现,第四个国就是罗马帝国。2几位早期教会作家在宣称基督「将要消灭暂时性的王国和建立永恒王国」,进而详尽地描述了为王的基督来临时将要完成的对人类生活和自然本身的变革。3在论证对来临王国的这一千年希望之畤,《启示录》作者听到了天上有大声音说:「世上的国成了我主和主基督的国;他要作王,直到永永远远。」(启11:15)然而,我们应该注意,正如对千禧年(millenarian)抱有希望的各种鼓吹人物已经注意到的那样,这种对于基督统治的名符其实的期待甚至在二世纪在基督徒中间也绝不是普遍的。因而,爱任纽(Irenaeus)承认,他不同意某些人把这一切解释成为对天上永生的一种比喻,而殉道士游斯丁则认为,虽然他「像其它许多人那样」恪守对基督地上王国的期待,但是也还有「很多人属于纯洁而虔敬的信仰,虽然是真正的基督徒,但想法都不一样。」4

而且,千禧年论者和反千禧年论者都会回答彼拉多的问题,说游斯丁所说的话:「基督的确是永远的王。」5虽然问题出自提庇留.该撒(Tiberius Caesar)的这位代表,即彼拉多,这个问题在以后几百年仍不断地复现在其它各位该撒之代表的言论中。例如,从有关一八○年北非西利乌姆(Scillium)七男五女殉难的叙述(已证明确实可信)中可以得知,对于基督教殉道者以及迫害他们的异教徒,「万王之王」这一称号在用于耶稣时是表明一种反对该撤称至高无上之王的态度的。6而该撒的代表大约同时也问过斯米尔纳的波利卡普(Polycarp of Smyrna):「说『该撒是王』,对他烧香,拯救你的生命有甚么不好呢?」但是,据《波利卡普殉教记》载,他回答道:「八十六年来,我一直是(耶稣基督的)仆人,他从没有伤害我。我怎么能够亵渎拯救了我的王呢?」7《伊纳爵殉教记》中也有同类的故事,如果属实,则在时间上是更早的;伊纳爵(Ignatius)曾当面告诉图拉真(Trajan)皇帝:「天上的王基督(在我心里)……但愿我现在享受他的国。」8

但是,在把耶稣当作商超于尘世问君王的天上之王,而对他表示忠诚的同时,基督教护教者也反复申明,这一态度没有让耶稣的追随者不忠于他们世间的君主。他们对罗马皇帝本人说:「陛下如果听说我们寻求工国,那么陛下无再多加查询即可知,我们说的是一个人间的王国。」他们坚持说,他们谈论的不是政治上的王国,而是「和上帝同在的」王国。因为,如果是尘世间的,政治上的王国,那么,他们就会毫不迟疑地作出政治妥协,否定基督而求得自己的安全。但是,耶稣基督是「荣耀的王」,他对人生提出了终极的要求。为了响应这一最终的要求,「我们只对上帝示以崇拜,但是在其它方面,我们则乐于为陛下服务,承认陛下是王,是君主。」9为了证实他们的忠诚,他们引用了「为我们的君王安全」的祈祷,这些祈祷在基督教圣礼中是献给「永恒、真正、活生生的上帝的;他们必定寻求上帝的恩典,超过其它一切恩典……我们祈求帝国的安全,皇室的兴盛。」他们拒绝做的事是把皇帝奉为神,言称「该撒是主」,和以他的「灵」起誓。10现世的诸王国都是上帝建立的,不是如某些异教徒所说的那样由魔鬼建立;因为由上帝建立,所以值得在上帝护佑下服从。11总之,「就归于众国王和众皇帝的荣耀而言」,指令就是服从,但是是服从而非偶像崇拜:「这样,该做的物当归给该撒,上帝的物当归给上帝。」12但是,即使该做自称是主,也仅仅是国王和皇帝,而耶稣则是万王之王和万主之主;而非众主之一,13凡归给该撒的一切,也首先归给上帝。

注释:

Augustine,《论诗篇》76.7。

Justin Martyr,《第一护教书》31。

Irenaeus,《反异端论》5.26.2;5.33-34 (引自Papias)。

Irenaeus,《反异端论》5.35.1;Justin Martyr,《与特里丰对话录》80;见R.P.C. Hanson,《寓言与事件》,Richmond,1959,页333-56。

Justin Martyr,《与特里丰对话录》135。

《西里乌姆殉教案》6,载于The Acts of the Christian Martyrs,H. Musurillo编,Oxford,1972,页86-89。

《波利卡普殉教记》8-9。

《伊纳爵殉教记》2。

Justin Martyr,《第一护教书》11;51;17。

Tertullian,《护教书》30-32;《提摩太前书》2:2。

Ireneus,《反异端言》5.24.1;《罗马书》13:1、4、6。

Tertullian,《论偶像崇拜》15;《马太福音》22:21。

《哥林多前书》8:4-6,见Augustine,《上帝之城》9.23的说明。

本文转载自帕利坎 (J. Pelikan),《历代耶稣形象及其在文化上的地位》,杨德友译,香港:汉语基督教文化研究所,1995,页66-69。

净土四经 豆瓣

译者:

陈林

/

尚荣

…

中华书局

2012

- 5

净土思想产生于古代印度部派佛教时期,但其真正流行则始于大乘佛教的兴起。其真正产生巨大影响并最终开花结果则是在中国。据史料记载,早在东汉时期,即有阿弥陀佛净土类经典传入中国。南北朝时期,弥勒净土与弥陀净土信仰盛行于世。进入隋唐之后,作为十方佛净土中最为殊胜者姿态出现的阿弥陀佛净土——西方极乐世界最终脱颖而出,并进而开出汉传佛教中渗透力最强、影响最广泛的一个宗派——净土宗。

净土宗以信仰阿弥陀佛,借阿弥陀佛愿力,称念阿弥陀佛名号而脱离六道生死苦海往生阿弥陀佛西方极乐世界为其宗旨。信(深信)愿(切愿)行(称名妙行)构成了净土宗信仰与实践的根本纲骨,三者相资为用,所谓“非信不足启愿,非愿不足导行,非持名妙行,不足满所愿而证所信”。如能信、愿、行具足,则来世必得往生西方净土。所以,净土信仰又有“难信易行道”之说。

五代以后,随着天台、华严、禅宗等汉传佛教宗派的日渐失去活力,更出现了诸宗会归净土的局面,于是有所谓禅宗之净、台教之净、贤教之净等等说法,而“禅净合流”进一步成为中国近世佛教发展的主流。“家家阿弥陀,户户观世音”,无疑正是弥陀净土信仰在中国民间社会产生极大影响之盛况的绝佳概括。

中国净土类经典的极大丰富。据统计,现存大乘经论中,与阿弥陀佛及其西方极乐净土相关的即有两百多部,约占整个大乘经论的三分之一。而本书所选的四种经典,则又可谓其中最具代表性也最有影响者。这四部经典分别为《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》以及《普贤行愿品》。自清咸丰年间魏承贯居士(即魏源)将此四经编集为《净土四经》刊行流通以来,这四部经典在净土信众中的影响更显突出。同治五年(1866),“金陵刻经处”首刊魏源的《净土四经》。1981年,金陵刻经处整理旧版,重新印《净土四经》。魏源说,净土一门,以《无量寿经》而发源,以《观无量寿经》而观想,然后导于《阿弥陀经》之持名,最终圆归于《普贤行愿品》。这种说法,或亦可为读者阅读本书次第的一个参考。

净土宗以信仰阿弥陀佛,借阿弥陀佛愿力,称念阿弥陀佛名号而脱离六道生死苦海往生阿弥陀佛西方极乐世界为其宗旨。信(深信)愿(切愿)行(称名妙行)构成了净土宗信仰与实践的根本纲骨,三者相资为用,所谓“非信不足启愿,非愿不足导行,非持名妙行,不足满所愿而证所信”。如能信、愿、行具足,则来世必得往生西方净土。所以,净土信仰又有“难信易行道”之说。

五代以后,随着天台、华严、禅宗等汉传佛教宗派的日渐失去活力,更出现了诸宗会归净土的局面,于是有所谓禅宗之净、台教之净、贤教之净等等说法,而“禅净合流”进一步成为中国近世佛教发展的主流。“家家阿弥陀,户户观世音”,无疑正是弥陀净土信仰在中国民间社会产生极大影响之盛况的绝佳概括。

中国净土类经典的极大丰富。据统计,现存大乘经论中,与阿弥陀佛及其西方极乐净土相关的即有两百多部,约占整个大乘经论的三分之一。而本书所选的四种经典,则又可谓其中最具代表性也最有影响者。这四部经典分别为《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》以及《普贤行愿品》。自清咸丰年间魏承贯居士(即魏源)将此四经编集为《净土四经》刊行流通以来,这四部经典在净土信众中的影响更显突出。同治五年(1866),“金陵刻经处”首刊魏源的《净土四经》。1981年,金陵刻经处整理旧版,重新印《净土四经》。魏源说,净土一门,以《无量寿经》而发源,以《观无量寿经》而观想,然后导于《阿弥陀经》之持名,最终圆归于《普贤行愿品》。这种说法,或亦可为读者阅读本书次第的一个参考。

论原罪与恩典 豆瓣

On Original Sin and Grace Against the Pelagians

作者:

[古罗马] 奥古斯丁

译者:

周伟驰

商务印书馆

2012

本书主要收录了奥古斯丁反对佩拉纠派的书信,与此紧密相关的是「原罪论」和「预定论」,并涉及「自由」等重要范畴。在本文集中可以看到这些思想的形成及其发展。奥古斯丁与佩拉纠派的论证影响既深且远,在后世,已本性与恩典以及理性与其实为题的问题一再重新被提起,引发争论。宗教改革时期,路德和伊拉斯谟的论站比较著名,双方都引用奥古斯丁,但是观点却大相径庭。二十世纪三十年代,新正统主义者巴特和自由主义神学家布伦纳亦爆发了关于启示与理性,恩典与本性关系的论战。只要既坚持有一个全能全善的上帝,又坚持伦理行为出自人本身的自由意志,这个问题便是一个永远令人着迷,充满张力的问题。

忏悔录 豆瓣

Confessionum

8.5 (19 个评分)

作者:

[古罗马] 奥古斯丁

译者:

周士良

商务印书馆

1963

- 7

关于本书的作者和内容

奥古斯丁(Aurelius Augustinus)是古代基督教主要作家之一,与中世纪的托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)同为基督教神学的两大师。

奥氏于354年11月13日生于北非的塔加斯持城,即今阿尔及利亚的苏克阿赫拉斯(Souk Ahras),当时北非已入罗马帝国版图,完全在罗马文化笼罩之下。父名巴特利西乌斯,是本城的一个普通市民,母名莫尼加,是信奉基督教的,奥氏自幼受母氏的熏陶,但没有正式领受洗礼。幼年在本城读书,以后先后至马都拉(即今阿尔及利亚的末达乌路赫(Mdaourouch)和迦太基攻读文法和雄辩术(当时罗马教育分三级制,启蒙小学是识字和书算,十二至十六岁入文法学校,读文法、诗、文、历史,十六至二十岁入雄辩术学校,读修辞和哲学)。十九岁,开始爱好哲学,由于探索恶的来源问题,因而皈依了摩尼教。毕业后,先在本城执教,后至迦太基任雄辩术教授八年。因不满迦太基的学风,便渡海至罗马,任米兰城雄辩术教授。奥氏在迦太基时,对摩尼教教义已感觉不满,至米兰后,受该城基督教主教安布罗西乌斯(Ambrosius)的影响,正式脱离了摩尼教,一度醉心于新柏拉图派的著作,对一切怀疑,但在思想上已逐渐和基督教接近。终于经过一次剧烈的思想斗争,于386年秋决定信奉基督教;便辞去教职,预备献身教会。次年在米兰领受了洗礼,启程回乡,至梯伯河口,母亲病逝。因此延迟一年回至非洲。391年,在希波(今阿尔及利亚的彭城 Bone)升为神甫。395年该城主教病卒,奥氏便受任为希波主教。从此开始他在教会中的一系列活动,与教内各宗派展开剧烈的论战,成为当时基督教学术界的中心人物。430年汪达人(Vandali)侵入北非,是年8月28日,希波城被围的第三个月,奥氏病逝。

奥氏是古代基督教拉丁教父中著述最多的一人,据奥氏本人提出《修订》的著作,至427年,已有93种,而书札和布道言论尚不在内。他著作中最被传诵的,便是这一本《忏悔录》。

《忏悔录》原名“Confessiones”,古典拉丁文本作“承认、认罪”解,但在教会文学中,转为承认神的伟大,有歌颂的意义。奥氏本来着重后一意义,即叙述一生所蒙天主的恩泽,发出对天主的歌颂;但一般都注重了第一义,因此我国过去都称此书为“忏悔录”,在欧洲则“忏悔录”已成为自传的另一名称。

本书共十三卷,以内容言,可分为两部分,卷一至卷九,是记述他出生至三十三岁母亲病逝的一段历史。卷十至卷十三,则写出作者著述此书时的情况(对于忏悔录的成书年代,据学者考证,应在400年左右,在奥氏升任主教之后,即395或396年,至401年之间)。

第一部分:卷一,歌颂天主后,记述初生至十五岁的事迹。卷二、三,记述他的青年和在迦太基求学时的生活。巷四、五,记述他赴米兰前的教书生涯。卷六、七,记述他思想转变的过程。卷八则记述他一次思想斗争的起因、经过与结果。卷九是他皈依基督教后至母亲病逝一段事迹。

第二部分:卷十是分析他著书时的思想情况。卷十至十三,则诠释《旧约创世纪》第一章,瞻仰天主六日创世的工程,在歌颂天主中结束全书。

奥氏在书中不仅流露出真挚的情感,而且对自己的行动和思想作了非常深刻的分析,文笔细腻生动,别具风格,成为晚期拉丁文学中的代表作,列为古代西方文学名著之一。

在中古时代,欧洲印刷术尚未发明,本书传抄极多,欧洲天主教本笃会隐修院中所藏旧抄本尤为繁夥。1506年始有奥氏全集出版,以后重要的版本有:1576—1577年出版的比利时罗文大学本,1679年法国巴黎出版的本篤会本(后收入米涅辑的《拉丁教父集》Migne:Patrologia Latina)和1896年奥地利维也纳出版的《教会拉丁作家丛书》本。至1926年法国拉布利奥勒(Labriolle)教授复据维也纳本,参考了十八种第七至十一世纪的古抄本和四种印本校订,出版了合校本,收入《法兰西大学丛书》,成为最完美的本子。现在此书即据此合校本迻译的。

译者

1962年8月28日

奥古斯丁(Aurelius Augustinus)是古代基督教主要作家之一,与中世纪的托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)同为基督教神学的两大师。

奥氏于354年11月13日生于北非的塔加斯持城,即今阿尔及利亚的苏克阿赫拉斯(Souk Ahras),当时北非已入罗马帝国版图,完全在罗马文化笼罩之下。父名巴特利西乌斯,是本城的一个普通市民,母名莫尼加,是信奉基督教的,奥氏自幼受母氏的熏陶,但没有正式领受洗礼。幼年在本城读书,以后先后至马都拉(即今阿尔及利亚的末达乌路赫(Mdaourouch)和迦太基攻读文法和雄辩术(当时罗马教育分三级制,启蒙小学是识字和书算,十二至十六岁入文法学校,读文法、诗、文、历史,十六至二十岁入雄辩术学校,读修辞和哲学)。十九岁,开始爱好哲学,由于探索恶的来源问题,因而皈依了摩尼教。毕业后,先在本城执教,后至迦太基任雄辩术教授八年。因不满迦太基的学风,便渡海至罗马,任米兰城雄辩术教授。奥氏在迦太基时,对摩尼教教义已感觉不满,至米兰后,受该城基督教主教安布罗西乌斯(Ambrosius)的影响,正式脱离了摩尼教,一度醉心于新柏拉图派的著作,对一切怀疑,但在思想上已逐渐和基督教接近。终于经过一次剧烈的思想斗争,于386年秋决定信奉基督教;便辞去教职,预备献身教会。次年在米兰领受了洗礼,启程回乡,至梯伯河口,母亲病逝。因此延迟一年回至非洲。391年,在希波(今阿尔及利亚的彭城 Bone)升为神甫。395年该城主教病卒,奥氏便受任为希波主教。从此开始他在教会中的一系列活动,与教内各宗派展开剧烈的论战,成为当时基督教学术界的中心人物。430年汪达人(Vandali)侵入北非,是年8月28日,希波城被围的第三个月,奥氏病逝。

奥氏是古代基督教拉丁教父中著述最多的一人,据奥氏本人提出《修订》的著作,至427年,已有93种,而书札和布道言论尚不在内。他著作中最被传诵的,便是这一本《忏悔录》。

《忏悔录》原名“Confessiones”,古典拉丁文本作“承认、认罪”解,但在教会文学中,转为承认神的伟大,有歌颂的意义。奥氏本来着重后一意义,即叙述一生所蒙天主的恩泽,发出对天主的歌颂;但一般都注重了第一义,因此我国过去都称此书为“忏悔录”,在欧洲则“忏悔录”已成为自传的另一名称。

本书共十三卷,以内容言,可分为两部分,卷一至卷九,是记述他出生至三十三岁母亲病逝的一段历史。卷十至卷十三,则写出作者著述此书时的情况(对于忏悔录的成书年代,据学者考证,应在400年左右,在奥氏升任主教之后,即395或396年,至401年之间)。

第一部分:卷一,歌颂天主后,记述初生至十五岁的事迹。卷二、三,记述他的青年和在迦太基求学时的生活。巷四、五,记述他赴米兰前的教书生涯。卷六、七,记述他思想转变的过程。卷八则记述他一次思想斗争的起因、经过与结果。卷九是他皈依基督教后至母亲病逝一段事迹。

第二部分:卷十是分析他著书时的思想情况。卷十至十三,则诠释《旧约创世纪》第一章,瞻仰天主六日创世的工程,在歌颂天主中结束全书。

奥氏在书中不仅流露出真挚的情感,而且对自己的行动和思想作了非常深刻的分析,文笔细腻生动,别具风格,成为晚期拉丁文学中的代表作,列为古代西方文学名著之一。

在中古时代,欧洲印刷术尚未发明,本书传抄极多,欧洲天主教本笃会隐修院中所藏旧抄本尤为繁夥。1506年始有奥氏全集出版,以后重要的版本有:1576—1577年出版的比利时罗文大学本,1679年法国巴黎出版的本篤会本(后收入米涅辑的《拉丁教父集》Migne:Patrologia Latina)和1896年奥地利维也纳出版的《教会拉丁作家丛书》本。至1926年法国拉布利奥勒(Labriolle)教授复据维也纳本,参考了十八种第七至十一世纪的古抄本和四种印本校订,出版了合校本,收入《法兰西大学丛书》,成为最完美的本子。现在此书即据此合校本迻译的。

译者

1962年8月28日