美国

而河马被煮死在水槽里 豆瓣 Eggplant.place

And the Hippos Were Boiled in Their Tanks

7.7 (43 个评分)

作者:

[美国] 杰克·凯鲁亚克

/

[美国] 威廉·巴勒斯

译者:

牛皮狼

人民文学出版社

2012

- 1

1944年夏天,骇人的哥伦比亚大学谋杀案震惊了年轻的“垮掉的一代”。威廉•巴勒斯和杰克•凯鲁亚克受这起命案的启发,于1945年合作完成了这部小说。小说以硬汉侦探小说的写法,由两位作家交替各写一章,描述了纽约一群放荡不羁的年轻人,充满了毒品和艺术,困扰和残酷。故事的场景和人物 大都具有原型。这部作品被雪藏了六十多年,一直到所有主要当事人和两位作家都已去世,才在2008年初次出版。

---------------------------------------------------------

这本书是我们这代人“失去”的那个部分的写照。

——杰克•凯鲁亚克

硬汉侦探小说和存在主义挽歌的综合体——就像达希尔•哈米特遇上了阿尔贝•加缪……“垮掉的一代”一份必不可少的记录。

——《旧金山纪事报》

展示了两位巨匠青年时期的生活……凯鲁亚克和巴勒斯在不经意间写出了1944年的格林尼治村,就像乔伊斯写出了1904年的都柏林。

——《波斯顿凤凰报》

这部小说的出版是一次重大的文学事件,这不仅因为它是凯鲁亚克和巴勒斯“垮掉的一代”两位最重要作家的合著,还因为它讲述了一个使美国很多其他作者都着迷的故事。……一个失落时代的一部迷人的快照集。

——《独立报》

一部迷人的作品,从中可以窥见垮掉派成长的岁月。

——《星期日泰晤士报》

在这部由二人交替书写的小说中……凯鲁亚克虽然才二十出头,但已经显露出杰出的写作才华,他对酒吧场景的速写,大概会令布科夫斯基自叹不如。至于巴勒斯,出现在《裸体午餐》和其他作品中的兴趣和困扰,已经初露端倪。

——《科克斯评论》

---------------------------------------------------------

这本书是我们这代人“失去”的那个部分的写照。

——杰克•凯鲁亚克

硬汉侦探小说和存在主义挽歌的综合体——就像达希尔•哈米特遇上了阿尔贝•加缪……“垮掉的一代”一份必不可少的记录。

——《旧金山纪事报》

展示了两位巨匠青年时期的生活……凯鲁亚克和巴勒斯在不经意间写出了1944年的格林尼治村,就像乔伊斯写出了1904年的都柏林。

——《波斯顿凤凰报》

这部小说的出版是一次重大的文学事件,这不仅因为它是凯鲁亚克和巴勒斯“垮掉的一代”两位最重要作家的合著,还因为它讲述了一个使美国很多其他作者都着迷的故事。……一个失落时代的一部迷人的快照集。

——《独立报》

一部迷人的作品,从中可以窥见垮掉派成长的岁月。

——《星期日泰晤士报》

在这部由二人交替书写的小说中……凯鲁亚克虽然才二十出头,但已经显露出杰出的写作才华,他对酒吧场景的速写,大概会令布科夫斯基自叹不如。至于巴勒斯,出现在《裸体午餐》和其他作品中的兴趣和困扰,已经初露端倪。

——《科克斯评论》

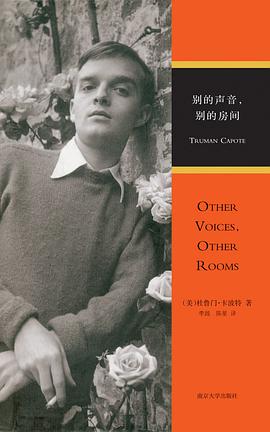

别的声音,别的房间 豆瓣

Other Voices, Other Rooms

7.9 (29 个评分)

作者:

[美国] 杜鲁门·卡波特

译者:

李践

/

陈星

南京大学出版社

2011

- 2

本书是美国作家杜鲁门•卡波特23岁时的代表作,带有自传性质,围绕着一名少年寻找自我的历程展开各方面的议论,对孤独、恐惧、爱情、寻根、成长等主题进行了探索。这是一部美国南方哥特式小说,诗意、奇特而复杂,其中充满了比喻和象征,是有声有色的文字游戏:华丽、璀璨,大胆地炫耀写作技巧,具有鲜明的实验性。作者将其思想用半隐秘的语言流动式地环环相扣地表达出来,显示了其对语言惊人的驾驭能力,被誉为“20世纪中期文学的试金石”。

奥丽芙·基特里奇 豆瓣

Olive Kitteridge

8.6 (17 个评分)

作者:

[美] 伊丽莎白·斯特劳特

译者:

张芸

南海出版公司

2011

- 9

《大方》创刊号口碑佳作《药店》全本

一部易读而难忘的大师级杰作

关于孤独 关于悲伤 关于爱

荣获美国文学最高荣誉普利策小说奖

《今日美国》《华盛顿邮报》《华尔街日报》等多家媒体“年度好书”

海岸,平静的克劳斯比小镇,脾气暴躁的奥丽芙·基特里奇有一个“好好先生”式的丈夫和一个与她日渐疏远的儿子,生活看上去水波不兴,却有股股暗流涌动。

在镇上,奥丽芙也有意无意地充当了其他人生命中的过客:一个想自杀的忧郁青年,一个患上厌食症的年轻女孩,一个数年如一日在酒吧弹琴的未嫁女子……这些怀着饥饿、揣着梦想的人们,在欲望与寂寥之间挣扎徘徊。她冷眼看待这个世界,也分外清醒地咀嚼着人生的孤独和难堪。

作者以极富张力的笔触探索了作为生命底色的种种矛盾与悲哀,却也揭示了人生中毕竟抹不去的温柔与希望。

行文雅致,不断累积的情感深具震撼力,女主人公奥丽芙直率、有缺点但十分迷人。——普利策奖授奖辞

作品探寻的主题是世人对彼此微乎其微的了解,为了得到自己所求而奋不顾身的努力,还有微末事物中蕴含的救赎力量。——《人物》

一部易读而难忘的大师级杰作

关于孤独 关于悲伤 关于爱

荣获美国文学最高荣誉普利策小说奖

《今日美国》《华盛顿邮报》《华尔街日报》等多家媒体“年度好书”

海岸,平静的克劳斯比小镇,脾气暴躁的奥丽芙·基特里奇有一个“好好先生”式的丈夫和一个与她日渐疏远的儿子,生活看上去水波不兴,却有股股暗流涌动。

在镇上,奥丽芙也有意无意地充当了其他人生命中的过客:一个想自杀的忧郁青年,一个患上厌食症的年轻女孩,一个数年如一日在酒吧弹琴的未嫁女子……这些怀着饥饿、揣着梦想的人们,在欲望与寂寥之间挣扎徘徊。她冷眼看待这个世界,也分外清醒地咀嚼着人生的孤独和难堪。

作者以极富张力的笔触探索了作为生命底色的种种矛盾与悲哀,却也揭示了人生中毕竟抹不去的温柔与希望。

行文雅致,不断累积的情感深具震撼力,女主人公奥丽芙直率、有缺点但十分迷人。——普利策奖授奖辞

作品探寻的主题是世人对彼此微乎其微的了解,为了得到自己所求而奋不顾身的努力,还有微末事物中蕴含的救赎力量。——《人物》

蒂凡尼的早餐 豆瓣

Breakfast at Tiffany's

8.3 (59 个评分)

作者:

[美国] 杜鲁门·卡波特

译者:

董乐山

/

朱子仪

南海出版公司

2008

- 10

清晨时分,纽约第五大街上空无一人,穿着黑色晚礼服,颈上挂着假珠宝项链,打扮入时的霍莉·戈莱特丽独自伫立在蒂梵尼珠宝店前,脸颊紧贴着橱窗,手中拎着一个牛皮纸袋,边吃着袋里可颂面包、喝着热咖啡,边以艳羡的目光,观望着蒂梵尼店中的一切……然而,霍莉心中真正“想”吃的,不是什么早餐,而是晋身蒂梵尼所影射的上流社会。霍莉这位外貌清秀俏丽的年轻女子,为了金钱,也为了完成她十四岁以来的梦想---和最爱的哥哥佛雷德一起到墨西哥牧马,她整日追逐名利,周旋在众多英俊的富豪巨子、政界名流之间,成了红牌交际花。为了赚取一小时五十美元的交际费,她甚至不惜到监狱与黑手党老大“社交”,直到某日楼下搬来一位言谈举止温文儒雅的男士。他本名为保罗·瓦杰克,梦想有朝一日成为大作家,却仰赖有钱女人的“馈赠”维生。

两人同是拜金主义者,有趣的是,随着两人之间逐步的交往,彼此的距离就拉进了一点,而内心世界也多解放了一些,慢慢地,两个人萌生了一段相知相惜的情愫……坠入爱河的保罗·瓦杰克,洗心革面,不再做午夜牛郎,并向霍莉表露了爱意,霍莉却宣布巴西富豪追求她的消息。不久,霍莉邀请保罗共进早餐,并亲自下厨。从未做过料理的霍莉,边听着葡萄牙语,边在脸盆大的沙拉碗中,堆放了满满的莴苣,随兴地淋上橄榄油与红醋,接着,颇有韵律感地拌匀三者。

保罗向霍莉求婚,霍莉却顾左右而言他,自冰箱取出一瓶红酒,说她将和巴西人贺西结婚,虽然事实上,贺西尚未向她求婚。保罗再度向她求婚,她又说她准备了“墨雷”调味的鸡肉沙拉。压力锅这时扑扑作响,等到霍莉趋身向前想熄火时,只听到一声爆炸声,鸡肉与汤汁飞溅四处,霍莉情急之下紧抱保罗。即将远走巴西的霍莉,着手开始学习葡萄牙文,另一方面学习做拉丁美洲的菜肴。这道失败的“墨雷辣酱鸡肉沙拉”,似乎预言了她的美梦──建造一座巴西农场,当有钱的巴西家庭主妇──终将如泡沫般瞬间幻灭。然而,这顿高潮迭起的早餐,最终如何收场?

保罗·瓦杰克绝望之际,却有了意想不到的转机,使得两人之间的恋情因祸得福。警方以涉嫌贩毒之名逮捕了霍莉。最后,霍莉戴着保罗送给她刻着蒂梵尼字样的戒指,怀抱着失而复得的小猫---或是她失去的浪漫天真,与保罗相拥于倾盆大雨中。毕竟!世间还有什么比和相爱的人,相拥一起吃顿“爱情早餐”,来得更甜蜜幸福的奢侈呢?

《蒂凡尼的早餐》的出版,有如一道亮丽的闪电划向战后的美利坚,引起巨大轰动,美丽的女主人公和风流倜傥的作者,立刻双双成为文坛的宠儿。小说改编的同名电影荣获7项奥斯卡大奖,奥黛丽·赫本深植人心的完美形象将影片推上了影史经典,多年来魅力不减,始终让人众津津乐道。

这本书除卡波特的代表作《蒂凡尼的早餐》外,还收入了最新发现的遗作《夏日十字路口》。

两人同是拜金主义者,有趣的是,随着两人之间逐步的交往,彼此的距离就拉进了一点,而内心世界也多解放了一些,慢慢地,两个人萌生了一段相知相惜的情愫……坠入爱河的保罗·瓦杰克,洗心革面,不再做午夜牛郎,并向霍莉表露了爱意,霍莉却宣布巴西富豪追求她的消息。不久,霍莉邀请保罗共进早餐,并亲自下厨。从未做过料理的霍莉,边听着葡萄牙语,边在脸盆大的沙拉碗中,堆放了满满的莴苣,随兴地淋上橄榄油与红醋,接着,颇有韵律感地拌匀三者。

保罗向霍莉求婚,霍莉却顾左右而言他,自冰箱取出一瓶红酒,说她将和巴西人贺西结婚,虽然事实上,贺西尚未向她求婚。保罗再度向她求婚,她又说她准备了“墨雷”调味的鸡肉沙拉。压力锅这时扑扑作响,等到霍莉趋身向前想熄火时,只听到一声爆炸声,鸡肉与汤汁飞溅四处,霍莉情急之下紧抱保罗。即将远走巴西的霍莉,着手开始学习葡萄牙文,另一方面学习做拉丁美洲的菜肴。这道失败的“墨雷辣酱鸡肉沙拉”,似乎预言了她的美梦──建造一座巴西农场,当有钱的巴西家庭主妇──终将如泡沫般瞬间幻灭。然而,这顿高潮迭起的早餐,最终如何收场?

保罗·瓦杰克绝望之际,却有了意想不到的转机,使得两人之间的恋情因祸得福。警方以涉嫌贩毒之名逮捕了霍莉。最后,霍莉戴着保罗送给她刻着蒂梵尼字样的戒指,怀抱着失而复得的小猫---或是她失去的浪漫天真,与保罗相拥于倾盆大雨中。毕竟!世间还有什么比和相爱的人,相拥一起吃顿“爱情早餐”,来得更甜蜜幸福的奢侈呢?

《蒂凡尼的早餐》的出版,有如一道亮丽的闪电划向战后的美利坚,引起巨大轰动,美丽的女主人公和风流倜傥的作者,立刻双双成为文坛的宠儿。小说改编的同名电影荣获7项奥斯卡大奖,奥黛丽·赫本深植人心的完美形象将影片推上了影史经典,多年来魅力不减,始终让人众津津乐道。

这本书除卡波特的代表作《蒂凡尼的早餐》外,还收入了最新发现的遗作《夏日十字路口》。

天堂对话 豆瓣

作者:

[美国] 亨德里克·威廉·房龙

译者:

张文

北京出版社

2004

- 8

房龙的《天堂对话》一书内容涉及文学、历史、哲学、宗教、政治、音乐、地理等知识领域,同时,时间跨度也是相当大的。在《天堂对话》一书中,作者凭借自己丰富的想像力,不拘时空限制,采用古今对话的形式,介绍了几十位在人类历史上颇具影响的人物。这本书通过对邀请历史人物出席晚宴的情景描写,主动地烘托出了这些人物的生平事迹、思想观念、生活习惯和性格特征。在历史事件和历史人物的铺述基础上不露声色地表达出自已的人生观和针对现实社会问题的思考,可谓《天堂对话》的最大特色。从文学的角度看该书确有一定的研究与欣赏价值。并且,读一读这本书,既可以大致了解一批著名历史人物的情况,了解一些他们生存年代的社会背景,又可以补充人类文学方面的知识。当然每个读者都会有自己的感受,不过要想有所收获还需通过认真的思考。

本书真实地再现了与一些历史名人会面的有趣场景。他们中有孔子、柏拉图,还有伏尔泰、托马斯、杰斐逊等。本书主要介绍了同伊拉斯谟一起度过了一个极为愉快的夜晚、为伊拉斯谟安排房间,接待沉默者威廉和乔治・华盛顿将军、托马斯・莫尔爵士是老友伊拉斯谟的贵客、我们惊喜地结识了巴赫家族和勃鲁盖尔家庭、幸会语言文学艺术大师塞万提斯、莎士比亚和莫里哀、比斯尼亚和昔兰尼加两大主教让我们重返即将被遗忘的世界、笛卡尔和爱默生的到来使我们忘记了上周的不快、风流女性:伊丽莎白女王与西奥朵拉皇后、罗伯斯兹尔和托克马达带来一场难忘的噩梦、佛陀致歉等内容。

本书真实地再现了与一些历史名人会面的有趣场景。他们中有孔子、柏拉图,还有伏尔泰、托马斯、杰斐逊等。本书主要介绍了同伊拉斯谟一起度过了一个极为愉快的夜晚、为伊拉斯谟安排房间,接待沉默者威廉和乔治・华盛顿将军、托马斯・莫尔爵士是老友伊拉斯谟的贵客、我们惊喜地结识了巴赫家族和勃鲁盖尔家庭、幸会语言文学艺术大师塞万提斯、莎士比亚和莫里哀、比斯尼亚和昔兰尼加两大主教让我们重返即将被遗忘的世界、笛卡尔和爱默生的到来使我们忘记了上周的不快、风流女性:伊丽莎白女王与西奥朵拉皇后、罗伯斯兹尔和托克马达带来一场难忘的噩梦、佛陀致歉等内容。

当我们谈论爱情时我们在谈论什么 豆瓣 谷歌图书

What We Talk About When We Talk About Love

7.9 (348 个评分)

作者:

[美] 雷蒙德·卡佛

译者:

小二

译林出版社

2010

- 1

《当我们谈论爱情时我们在谈论什么》出版于1981年,是雷蒙德•卡佛的成名之作,同时也是其最负盛名的代表作。本书由十七篇短篇小说组成,讲述了如餐馆女招待、锯木厂工人、修车工、推销员和汽车旅馆管理员等社会底层的体力劳动者的生活。这些普通人有着普通人的愿望,做着再普通不过的事情,但他们发现自己在为生存而挣扎,无法获得在常人看来并不远大的人生目标。他们的生活中充满了窘困和不如意,婚姻破裂,失业,酗酒,破产。卡佛用“极简”的遣词、冷静疏离的叙事,表现了现代社会中人的边缘性以及现代人脆弱的自我意识。

时间旅行者的妻子 豆瓣

8.3 (13 个评分)

作者:

[美国] 奥德丽·尼芬格

译者:

夏金

/

安璘

人民文学出版社

2009

- 10

相遇那年,她六岁,他三十六岁;结婚那年,她二十三岁,他三十一岁;离别后再度重逢时,她八十二岁,他四十三岁。

如果生命是一场旅行,亨利的旅程肯定比常人更加迂回,患有慢性时间错位症的他,会不知不觉地游离在时间之间。

他以为他在二十八岁时第一次遇到他二十岁的妻子克莱尔,而克莱尔却说:“我从小就认识你了。”和克莱尔结婚多年后,亨利却又突然发现自己回到了童年,而这次遇见的却是六岁的克莱尔。

因为那些不由自主的消失,亨利会亲眼目睹幼小的自己一遍一遍遭遇那些过往,而他却只能旁观、重复品味着那些快乐、悲伤和痛苦。

可是在时间的正常旅途中行走的克莱尔呢?她被亨利远远抛在了后面,焦急地渴望着爱人能早日回到身边。克莱尔虽然拥有时间,却只能通过触摸亨利来触摸时间。

是什么过滤着这一对恋人炙热的爱意,又是什么推动他们在复杂交错的命运中勇敢地探索,终于让时间在爱面前也变得微不足道了?

如果生命是一场旅行,亨利的旅程肯定比常人更加迂回,患有慢性时间错位症的他,会不知不觉地游离在时间之间。

他以为他在二十八岁时第一次遇到他二十岁的妻子克莱尔,而克莱尔却说:“我从小就认识你了。”和克莱尔结婚多年后,亨利却又突然发现自己回到了童年,而这次遇见的却是六岁的克莱尔。

因为那些不由自主的消失,亨利会亲眼目睹幼小的自己一遍一遍遭遇那些过往,而他却只能旁观、重复品味着那些快乐、悲伤和痛苦。

可是在时间的正常旅途中行走的克莱尔呢?她被亨利远远抛在了后面,焦急地渴望着爱人能早日回到身边。克莱尔虽然拥有时间,却只能通过触摸亨利来触摸时间。

是什么过滤着这一对恋人炙热的爱意,又是什么推动他们在复杂交错的命运中勇敢地探索,终于让时间在爱面前也变得微不足道了?

首席女法医1 豆瓣

Postmortem

6.6 (10 个评分)

作者:

[美] 帕特丽夏·康薇尔

/

[美国] 派翠西亚·康薇尔

译者:

顾效龄

南海出版公司

2009

- 4

弗吉尼亚,里士满。

四名女子连续被勒杀,凶手没有留下指纹,现场却有一股似有若无的气味。警方一筹莫展,被迫向首席女法医凯•斯卡佩塔求助。首席女法医经过不懈努力,发现遇害人尸体在激光照射下会发出奇异的闪光。

气味来自何处?是什么在闪光?女法医渐渐触及真相,阴冷的刀锋却已迫近咽喉……

《首席女法医》(Postmortem)是帕特丽夏•康薇尔(Patricia Cornwell)的处女作和成名作,也是她创作的以州首席女法医凯•斯卡佩塔为主角的系列小说的第一本。

1990年出版后在美国引起轰动,登上《纽约时报》畅销书榜榜首。1991年,更以横扫之势征服欧美众多大奖评委,史无前例地在一年中一举斩获爱伦•坡(Edgar)年度最佳新人奖、克雷西文学奖(Creasey)、安东尼文学奖(Anthony)、麦卡维帝文学奖(Macavity)以及法国的浪漫传奇小说奖(French Prix du Roman d’Aventure)等5项大奖。

从此,康薇尔一发而不可收,连续创作“首席女法医”系列小说,斯卡佩塔也成为欧美最为著名的法医形象,于1999年作为美国作家创作的最佳侦探,荣获歇洛克奖(Sherlock Award)。

四名女子连续被勒杀,凶手没有留下指纹,现场却有一股似有若无的气味。警方一筹莫展,被迫向首席女法医凯•斯卡佩塔求助。首席女法医经过不懈努力,发现遇害人尸体在激光照射下会发出奇异的闪光。

气味来自何处?是什么在闪光?女法医渐渐触及真相,阴冷的刀锋却已迫近咽喉……

《首席女法医》(Postmortem)是帕特丽夏•康薇尔(Patricia Cornwell)的处女作和成名作,也是她创作的以州首席女法医凯•斯卡佩塔为主角的系列小说的第一本。

1990年出版后在美国引起轰动,登上《纽约时报》畅销书榜榜首。1991年,更以横扫之势征服欧美众多大奖评委,史无前例地在一年中一举斩获爱伦•坡(Edgar)年度最佳新人奖、克雷西文学奖(Creasey)、安东尼文学奖(Anthony)、麦卡维帝文学奖(Macavity)以及法国的浪漫传奇小说奖(French Prix du Roman d’Aventure)等5项大奖。

从此,康薇尔一发而不可收,连续创作“首席女法医”系列小说,斯卡佩塔也成为欧美最为著名的法医形象,于1999年作为美国作家创作的最佳侦探,荣获歇洛克奖(Sherlock Award)。

透明 豆瓣

Transparent things

8.1 (14 个评分)

作者:

[美国] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

陈安全

上海译文出版社

2008

- 1

如果真有未来存在,具体地以个体的形式存在,就像脑子较好的人所能觉察的东西一样,过去也许就没有那么诱人了:它的魅力会被未来的吸引力抵消。人在考虑这个物体或那个物体的时候,可能就会骑在中跷跷板的中段上。那可就有趣了。

可是未来并不具备这样的现实性(过去可以描绘出来,现在可以观察得到);未来只不过是一种比喻,是一种思想的幽灵。

当我们专注于某一实物时,无论它的情况如何,我们的注意行为可能会引领我们不自觉地去探究该实物的历史。初入道者如果想让实物完完全全停留在他目睹的时刻那个层面上,就必须学会对它一览而过。过去穿过透明物体发出光芒!

许多人造物体或天然物体本身是无生命的,但被粗心的生命滥加利用(你想到山脚下的一块石头,自然会想到它经历过无数个春秋,有大群的小动物从石头上匆匆而过),叫人特别难以把注意力只集中在它们的表面上:初入道者很快就会透过表面,自得其乐地哼着小曲,以童稚般的放纵陶醉于那石头用到那片荒野的历史之中。天然的或人造的实物表面覆盖着一层直观、现实的薄饰,任何人想留住实物此时此刻的原状、掌握它的原状、维持它的原状,都请务必小心,不要打破其紧绷的薄膜。否则,缺乏经验的奇迹创造者将会发现自己不再是在水面上行走,而是垂直沉入水底;鱼睁大眼睛围观之。刹那间还可能发生更多的事情。

可是未来并不具备这样的现实性(过去可以描绘出来,现在可以观察得到);未来只不过是一种比喻,是一种思想的幽灵。

当我们专注于某一实物时,无论它的情况如何,我们的注意行为可能会引领我们不自觉地去探究该实物的历史。初入道者如果想让实物完完全全停留在他目睹的时刻那个层面上,就必须学会对它一览而过。过去穿过透明物体发出光芒!

许多人造物体或天然物体本身是无生命的,但被粗心的生命滥加利用(你想到山脚下的一块石头,自然会想到它经历过无数个春秋,有大群的小动物从石头上匆匆而过),叫人特别难以把注意力只集中在它们的表面上:初入道者很快就会透过表面,自得其乐地哼着小曲,以童稚般的放纵陶醉于那石头用到那片荒野的历史之中。天然的或人造的实物表面覆盖着一层直观、现实的薄饰,任何人想留住实物此时此刻的原状、掌握它的原状、维持它的原状,都请务必小心,不要打破其紧绷的薄膜。否则,缺乏经验的奇迹创造者将会发现自己不再是在水面上行走,而是垂直沉入水底;鱼睁大眼睛围观之。刹那间还可能发生更多的事情。

黑暗中的笑声 豆瓣

Laughter in the Dark

8.4 (27 个评分)

作者:

[美国] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

龚文庠

上海译文出版社

2006

- 4

本一九三二年柏林写成,书名为《暗箱》,在巴、柏林两地出版;一九六年由·洛伊译为文,用原名在敦出版;一九三八年由纳博科夫本人作大幅度修并重译后在纽约出版,更名《黑暗中声》。小说仿效二三十年代电影中盛行的那种廉价三角恋爱故事,开始就以电影为,引出主要人物之间的关系。男主角欧比纳斯想用动画片这种技巧让古代大师的画作“活动起来”,提议与讥刺画家雷克斯合作。欧比纳斯对影院引座员玛戈一见钟情,“着了似的爱看电影”的玛戈一心梦想当影,当她确信他属于能为“登上舞台和银幕提供条件”的阶层时,便决定与他来往。欧比纳斯为招待明星而举办的宴会,则为玛戈与昔日情人雷克重逢创造了机会,由此构成三角关系,直到小说以悲剧结束。

绝望 豆瓣

Despair

7.7 (14 个评分)

作者:

[美] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

朱世达

上海译文出版社

2006

- 4

《望》和我的他作品一样,不含有对社会的评价不公然提出什么思想含。它不升人的精神质,也不给人指导出一条正当的出路。它比艳丽、庸俗的小说有少得多的“思想”,那些小说一会大吹大擂,一会儿又被哄赶下台。热情很高的弗洛伊德学说的信奉会认为他从我的置已久的文稿中发现了形状新奇的东西,或者维也纳炸小牛肉式的梦,然而,如果仔细看一看和想一想,原来只不过是我的经纪人制造的一个嘲弄人的幻景。让我再补充一句,防万一,研究文学“流派”的专家们次应该聪明地避免随意给我加上“德国印象派影响”:我不懂德文,从没有读过印象派作家的作品——不管他们是谁。另一方面,我懂法文,如有人把我的赫尔曼称为“存在主义之父”,我将会兴趣盎然。

野棕榈 豆瓣

The Wild Palms

9.0 (11 个评分)

作者:

[美国] 威廉·福克纳

译者:

蓝仁哲

上海译文出版社

2009

- 1

《野棕榈》是福克纳笔下最令人心痛又最具魅力的长篇小说之一,由《野棕榈》和《老人河》两个独立的故事以“对位法”的方式交织而成。《野棕榈》中的一对男女突破社会规范和世俗约束,为自由和爱情牺牲了一切,最终女的因堕胎而死,男的因非法动手术致人死亡被判五十年监禁。《老人河》讲的是洪水泛滥期间,两个犯人,一个高瘦一个矮胖,受命在洪水中救人,高个子犯人在水上漂泊了十天,颠沛流离达七周,圆满完成救人任务后回到监狱,却被荒谬地加判了十年徒刑。两个故事中四个绝望的小人物拼尽全力期望争得起码的自由和尊严,却注定了只是痴心妄想。

微暗的火 豆瓣 Goodreads

Pale Fire

8.8 (45 个评分)

作者:

[美] 弗拉基米尔·纳博科夫

译者:

梅绍武

上海译文出版社

2008

- 1

我亲眼目睹一种罕见的生理现象:约翰·谢德边了解边改造这个世界,接收,拆散,就在这储存的过程中重新把它的成分组织起来,以便在某一天产生一桩组合的奇迹,一次形象和音乐的融合,一行诗。我在少年时代也体验过这种激动人心的感觉。有一次我在舅父的城堡里,隔着一张茶桌望着那个魔术师,他刚变完一套绝妙的戏法儿,那当儿正在吃一盘香草冰淇淋。我凝视着他那扑了粉的脸蛋儿,凝视着他别在纽扣眼儿里的那朵神奇的花,它方才变换过各种不同的颜色,如今固定为一朵石竹花。我还特别凝视着那些不可思议的、流体一般的手指,如果他愿意的话,那些手指就能捻弄那把小匙儿,把它化为一道阳光,或者把那个小碟往空中一扔,顿时变成一只鸽子。说真的,谢德的诗就是那种突然一挥而就的魔术:我这位头发花白的朋友,可爱的老魔术师,把一叠索引卡片放进他的帽子——倏地一下就抖出一首诗来。

文学,真正的文学,并不能像某种也许对心脏或头脑——灵魂之胃有益的药剂那样让人一口囫囵吞下。文学应该给拿来掰碎成一小块一小块——然后你才会在手掌间闻到它那可爱的味道,把它放在嘴里津津有味地细细咀嚼;——于是,也只有在这时,它那稀有的香味才会让你真正有价值地品尝到,它那碎片也就会在你的头脑中重新组合起来,显露出一个统一体,而你对那种美也已经付出不少自己的精力。

文学,真正的文学,并不能像某种也许对心脏或头脑——灵魂之胃有益的药剂那样让人一口囫囵吞下。文学应该给拿来掰碎成一小块一小块——然后你才会在手掌间闻到它那可爱的味道,把它放在嘴里津津有味地细细咀嚼;——于是,也只有在这时,它那稀有的香味才会让你真正有价值地品尝到,它那碎片也就会在你的头脑中重新组合起来,显露出一个统一体,而你对那种美也已经付出不少自己的精力。