yuanhua - 标记

噪音 豆瓣

作者:

贾克·阿达利

译者:

宋素凤

/

翁桂堂

上海人民出版社

2000

本书作者贾克·阿达利(Jacques Attali)是当代法国著名学术与政治人物,曾任法国总统密特朗的特别顾问,他的作品涉及面广,并具有历史文化的内涵,深受欧美知识界的重视。在本书中作者强调了音乐与社会的密切而错综复杂的互动关系,而整部音乐史即是噪音如何被含纳、转化、调谐、传播的历史。全书以此为结构分为五章:一、倾听:论述音乐离不开对象、听众的聆听;二、牺牲:为宗教而演奏;三、再现;四、重复:音乐为商业目的、录制唱片而作;五、作曲:未来的自由地为创作而作,从而不断制造出社会新秩序。全书贯穿着作者后结构主义观点、旁征博引,是一本研究音乐深层社会意义的杰作。

查令十字街84号 豆瓣

84, Charing Cross Road

8.3 (234 个评分)

作者:

[美] 海莲·汉芙

译者:

陈建铭

译林出版社

2005

- 5

这本被全球人深深钟爱的书,记录了纽约女作家海莲和一家伦敦旧书店的书商弗兰克之间的书缘情缘。双方二十年间始终未曾谋面,相隔万里,深厚情意却能莫逆于心。无论是平淡生活中的讨书买书论书,还是书信中所蕴藏的难以言明的情感,都给人以强烈的温暖和信任。这本书既表现了海莲对书的激情之爱,也反映了她对弗兰克的精神之爱。海莲的执著、风趣、体贴、率真,跳跃于一封封书信的字里行间,使阅读成为一种愉悦而柔软的经历。来往的书信被海莲汇集成此书,被译成数十种文字流传。

译者陈建铭是台湾一位古旧书店的工作人员,他在未被出版方邀作译者之前,便凭着自己对《查令十字街84号》的热爱动手开始翻译其中的章节。

现在世间已无查令十字街84号的旧书店,但英国文学,古本图书,伦敦巷陌,书中的这些话题仍不断激起后来者的思念和共鸣。广播、舞台和银幕也钟情于这本爱书人的掌上明珠,每年都有世界各地的书迷到伦敦查令十字街朝圣,渐渐地,《查令十字街84号》成为全球爱书人之间的一个暗号。

译者陈建铭是台湾一位古旧书店的工作人员,他在未被出版方邀作译者之前,便凭着自己对《查令十字街84号》的热爱动手开始翻译其中的章节。

现在世间已无查令十字街84号的旧书店,但英国文学,古本图书,伦敦巷陌,书中的这些话题仍不断激起后来者的思念和共鸣。广播、舞台和银幕也钟情于这本爱书人的掌上明珠,每年都有世界各地的书迷到伦敦查令十字街朝圣,渐渐地,《查令十字街84号》成为全球爱书人之间的一个暗号。

伊朗危机与冷战的起源 豆瓣

作者:

李春放

社会科学文献出版社

2007

- 5

冷战的起源问题是当代国际关系史家关注的长盛不衰的重大热门课题,而1941~1947年伊朗危机与冷战的起源关系密切。《伊朗危机与冷战的起源(1941-1947年)》涵盖从1941年英国、苏联出兵伊朗到1947年伊朗会议通过沙法克法期间大国与伊朗之间的多边和双边关系,以时间为线索,逐步分析了冷战的背景,危机的开端、发展过程以及结局。《伊朗危机与冷战的起源(1941-1947年)》史料翔实,无论是对国际关系理论的研究还是对国际关系史的研究,都具有重要的参考价值。

花季雨季 豆瓣

6.9 (62 个评分)

作者:

郁秀

海天出版社

1996

- 10

故事讲述了在深圳这个年轻的城市中一群年轻人的青春成长的历程。新的学期开始了,谢欣然、陈明等几个同学升入了高一,新来的班主任江楠也以自己独特的方式赢得了同学们的喜爱。从无忧无虑的十六岁花季走向敏感、多思的十七岁雨季,一系列成长的烦恼在这群高中生的心里渐渐地弥漫着,一系列来自于家庭、社会的各方面困扰和难题在他们的心里泛起波澜。

班长谢欣然学习成绩优秀,但由于没有本市户口,时常面对各种问题发愁,陈明学习刻苦,但对班级活动和他人漠不关心,而刘夏决定当演员,也以自己独特的方式使面临情感危机的父母言归于好。

学校开始评选特优生了,陈明和谢欣然成为竞争对手,然而,在“漫画”事件中,陈明表现出的自私狭隘让江老师忧虑,而谢欣然也因为户口被爸爸让给别人而因爸爸产生了自卑感,并且,在暑假打工中又经历了当临时“拉长”的挫折,也产生也一些关于“竞争”的不良情绪,观察入微的江老师带领学生进行了一次别开生面的课外教育,带领全班去了贫困地区的歧山小学考察。

在歧山小学类似《背起爸爸上学》的所见所闻,让陈明和谢欣然都从自我的小圈子里走了出来,明白了人生的道理,而又在特优生的竞选演说中倾诉了自己的感悟过程,最终,两个人双双被评为特优生,而欣然的户口问题,也最终得到了解决。

班长谢欣然学习成绩优秀,但由于没有本市户口,时常面对各种问题发愁,陈明学习刻苦,但对班级活动和他人漠不关心,而刘夏决定当演员,也以自己独特的方式使面临情感危机的父母言归于好。

学校开始评选特优生了,陈明和谢欣然成为竞争对手,然而,在“漫画”事件中,陈明表现出的自私狭隘让江老师忧虑,而谢欣然也因为户口被爸爸让给别人而因爸爸产生了自卑感,并且,在暑假打工中又经历了当临时“拉长”的挫折,也产生也一些关于“竞争”的不良情绪,观察入微的江老师带领学生进行了一次别开生面的课外教育,带领全班去了贫困地区的歧山小学考察。

在歧山小学类似《背起爸爸上学》的所见所闻,让陈明和谢欣然都从自我的小圈子里走了出来,明白了人生的道理,而又在特优生的竞选演说中倾诉了自己的感悟过程,最终,两个人双双被评为特优生,而欣然的户口问题,也最终得到了解决。

纳粹上台前后我的生活回忆 豆瓣

Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933

9.3 (6 个评分)

作者:

(德)卡尔•洛维特

译者:

区立远

学林出版社

2008

《纳粹上台前后我的生活回忆》是洛维特流亡日本期间,为了争取哈佛大学怀顿图书馆的征文奖金而写作的,该次征文邀请德国的流亡者将1933年前后在德国的印象写下。当时可能因为内容不符主办单位期望而未得奖,此份书稿遂也被遗忘多年,直到洛维特遗孀整理遗稿时发现,终于在1986年于德国出版。洛维特在书中记录了自身早年的知识形成与纳粹主政后被迫流亡的经历,除了展现哲学家如何理解纳粹的出现,也让我们看到从德国到意大利、日本各地的知识分子如何面对整个世界的变动。伽达默尔曾说:“洛维特是小故事的大师,这项才能并未因他颠沛流离的生活而丧失。”面对景仰的师长海德格尔与压迫者站在一起,洛维特的叙述依旧锐利清楚。

为什么美国没有社会主义 豆瓣

作者:

维尔纳·桑巴特

译者:

王明璐

上海人民出版社

2005

- 5

桑巴特在本书中探讨了那些使得资本主义而不是社会主义能在美国得到纯粹和完全发展的因素。其中包括了美国的地理和资源背景,美国的国民组成特性,美国人对钱财的贪婪品质以及国民的生活方式,独特的国民性。作者在书中通过朴素详实的论述和准确到位的数字论证了自己的观点。虽然这不是一部完整的对美国经济、社会生活的考察,但是作者仍然通过自己掌握的资料,对欧洲的国家,比如德国,和美国进行了对照,回答了美国为何没有社会主义的问题。

德国青年运动 豆瓣

Die deutsche Jugendbewegung

作者:

曹卫东 主编

世纪文景/上海人民出版社

2013

- 1

候鸟们

谁赠于你们

在陆上,在海上

自如驾驭翅膀的学问?

……

19世纪末20世纪初,“青年崇拜”席卷整个欧洲,在德国,浪漫主义的后裔们,发起了一场回击现代社会的青年群体运动——“候鸟运动”。自譬为候鸟的青年,漫游在德意志的广袤大地,他们寻找着未经现代性侵染的民间文化,以行动追求对德意志民族生活方式的重构。面对扑面而来的现代世界,候鸟们正在寻求一种区别于“西方”社会模式的有机共同体。

德国青年运动于1900年代以候鸟运动的形式在德国兴起,并迅速发展为一场全国性的青年运动。由于德意志民族在现代化道路上的后发性质,德意志青年运动有其特殊性:在形式上,继承德意志知识人的漫游传统,德国青年运动以漫游山川的“候鸟运动”而兴起,从柏林旁边的小城施特格利茨肇始,短短三五年时间就发展成全德意志青年有组织的普遍运动;在精神上,当其他国家的青年热切地奔向现代性的地平线地,德国青年却返身走向前现代的自然和农业社会。运动中的青年们希望通过漫游,寻找尚未受到现代性侵染的民间文化中重构德意志民族的生活方式,以此建构出一种区别于“西方”社会模式的共同体。

这场运动不容忽视的重要性,还体现在另外两个方面。其一,从最初的候鸟运动,到后来的希特勒青年团、青年抵抗运动,德国青年运动与纳粹关系复杂;其二,许多著名的德国现代思想家都参与到德国青年运动之中,包括本雅明、容格尔、冯特、瑙曼,等等。这些思想家对德国现代思想影响至深,可称为现代德意志文化的形塑者。

德国青年运动不仅是时代现象,也不仅是人性现象,它是一种“原德意志现象”,这场运动构成了20世纪德国保守主义的开端。

《德国学术》以德国现代思想史为脉络,延展思路,格局包容,细挖穷考,触类广泛,力求以严谨的学术态度和开阔的思想史视野,深入到德国思想的内里和细部,为国内广大的德国思想研究者提供详实的思想资料和新鲜的学术观点。

谁赠于你们

在陆上,在海上

自如驾驭翅膀的学问?

……

19世纪末20世纪初,“青年崇拜”席卷整个欧洲,在德国,浪漫主义的后裔们,发起了一场回击现代社会的青年群体运动——“候鸟运动”。自譬为候鸟的青年,漫游在德意志的广袤大地,他们寻找着未经现代性侵染的民间文化,以行动追求对德意志民族生活方式的重构。面对扑面而来的现代世界,候鸟们正在寻求一种区别于“西方”社会模式的有机共同体。

德国青年运动于1900年代以候鸟运动的形式在德国兴起,并迅速发展为一场全国性的青年运动。由于德意志民族在现代化道路上的后发性质,德意志青年运动有其特殊性:在形式上,继承德意志知识人的漫游传统,德国青年运动以漫游山川的“候鸟运动”而兴起,从柏林旁边的小城施特格利茨肇始,短短三五年时间就发展成全德意志青年有组织的普遍运动;在精神上,当其他国家的青年热切地奔向现代性的地平线地,德国青年却返身走向前现代的自然和农业社会。运动中的青年们希望通过漫游,寻找尚未受到现代性侵染的民间文化中重构德意志民族的生活方式,以此建构出一种区别于“西方”社会模式的共同体。

这场运动不容忽视的重要性,还体现在另外两个方面。其一,从最初的候鸟运动,到后来的希特勒青年团、青年抵抗运动,德国青年运动与纳粹关系复杂;其二,许多著名的德国现代思想家都参与到德国青年运动之中,包括本雅明、容格尔、冯特、瑙曼,等等。这些思想家对德国现代思想影响至深,可称为现代德意志文化的形塑者。

德国青年运动不仅是时代现象,也不仅是人性现象,它是一种“原德意志现象”,这场运动构成了20世纪德国保守主义的开端。

《德国学术》以德国现代思想史为脉络,延展思路,格局包容,细挖穷考,触类广泛,力求以严谨的学术态度和开阔的思想史视野,深入到德国思想的内里和细部,为国内广大的德国思想研究者提供详实的思想资料和新鲜的学术观点。

追寻历史 豆瓣

In Search of History: A Personal Adventure

作者:

[美] 白修德

译者:

石雨晴

/

柯育辰

中信出版社

2017

- 11

中国的抗日战争、战后欧洲的经济复兴和政治博弈、六七十年代的美国总统竞选和肯尼迪家族的悲剧——美国传奇记者白修德的回忆录不仅记录了自己跌宕起伏的一生,还将20世纪重要时段、事件、人物,以及自己身在其中的感受和思考如实书写。作为普利策奖获奖作家、美国驻华传奇记者、费正清入室弟子,白修德对世界政治形势和历史趋势具有深刻的理解和把握,白修德积累并保存的一手资料更为20世纪世界史研究提供了珍贵的文本。

大半个20世纪、大半个世界,白修德的经历和文字,泛着独特而有魅力的光彩。个体与历史,在他作为一个记者的追寻和探索中,合而为一,遂成传奇。

1、普利策奖获奖作家、美国记者、汉学家费正清入门弟子白修德的个人回忆录《追寻历史》的完整译本。

白修得以诚挚的态度、激扬的文字、丰富的事实、深入的剖析,描述了自己跌宕起伏的一生。

2、传奇驻华记者,用新闻连接东西方两大国度,用报道记录中国抗战史诗。白修德对中国的友情,将被历史永远铭记。

1939年白修德辗转来到中国。在中国期间,白修德接触到了共产党、国民党和美军高层的几乎所有人物,并因其左派立场而颇受共产党欢迎,在延安被誉为“抗日之友”。他访问延安后写成《中国的惊雷》出版,对于世界人民了解中国抗日战争和中国革命,发挥了重要的作用。在抗战期间国统区的河南大饥荒惨剧中,正是因为白修德的奔走呼吁,才使河南灾民得到国民政府的关注和国际友人的救援。在冯小刚电影《一九四二》中,由国际影星亚德里安•布劳迪塑造的白修德形象,感人至深,即据于此。

3、白修德在作为记者的职业生涯里,见证并记录了20世纪中国、美国、欧洲各国重要时段、事件、人物,以及自己身在其中的感受和思考。

他对当时世界的政治形势和历史趋势具有深刻的理解和把握,他积累并保存的一手资料为20世纪世界史研究提供了珍贵的文本。

4、洞悉政治势态、追寻历史真相,个体与历史的交融、互动,波澜壮阔,汇集成书。

亲历“二战”美国受降仪式;反共高潮中见证马歇尔计划的扶持下欧洲的经济复兴和政治博弈;五十年代中期回到美国后跟踪报道四次总统选举,写出《美国总统的诞生》(The Making of the President),其中1960年跟踪记录约翰•肯尼迪参选直至获胜的报道使他获得了1962年普利策奖。白修德称自己为一个“讲故事的人”,他和他所讲的故事,都是20世纪波澜壮阔历史长卷中精彩而动人的篇章。

5、《追寻历史》是美国高校新闻专业学生的重要参考书。

从波士顿街头的卖报儿童,到哈佛大学的青年学子,再到世界知名的新闻记者,白修德一生的艰辛和坚守、阅历和成就,他敏锐的新闻视角,深沉的历史感、正义感,和作为一个知识分子的社会良知,对于今天立志从事新闻工作的人们依然具有鼓舞和启发意义。

大半个20世纪、大半个世界,白修德的经历和文字,泛着独特而有魅力的光彩。个体与历史,在他作为一个记者的追寻和探索中,合而为一,遂成传奇。

1、普利策奖获奖作家、美国记者、汉学家费正清入门弟子白修德的个人回忆录《追寻历史》的完整译本。

白修得以诚挚的态度、激扬的文字、丰富的事实、深入的剖析,描述了自己跌宕起伏的一生。

2、传奇驻华记者,用新闻连接东西方两大国度,用报道记录中国抗战史诗。白修德对中国的友情,将被历史永远铭记。

1939年白修德辗转来到中国。在中国期间,白修德接触到了共产党、国民党和美军高层的几乎所有人物,并因其左派立场而颇受共产党欢迎,在延安被誉为“抗日之友”。他访问延安后写成《中国的惊雷》出版,对于世界人民了解中国抗日战争和中国革命,发挥了重要的作用。在抗战期间国统区的河南大饥荒惨剧中,正是因为白修德的奔走呼吁,才使河南灾民得到国民政府的关注和国际友人的救援。在冯小刚电影《一九四二》中,由国际影星亚德里安•布劳迪塑造的白修德形象,感人至深,即据于此。

3、白修德在作为记者的职业生涯里,见证并记录了20世纪中国、美国、欧洲各国重要时段、事件、人物,以及自己身在其中的感受和思考。

他对当时世界的政治形势和历史趋势具有深刻的理解和把握,他积累并保存的一手资料为20世纪世界史研究提供了珍贵的文本。

4、洞悉政治势态、追寻历史真相,个体与历史的交融、互动,波澜壮阔,汇集成书。

亲历“二战”美国受降仪式;反共高潮中见证马歇尔计划的扶持下欧洲的经济复兴和政治博弈;五十年代中期回到美国后跟踪报道四次总统选举,写出《美国总统的诞生》(The Making of the President),其中1960年跟踪记录约翰•肯尼迪参选直至获胜的报道使他获得了1962年普利策奖。白修德称自己为一个“讲故事的人”,他和他所讲的故事,都是20世纪波澜壮阔历史长卷中精彩而动人的篇章。

5、《追寻历史》是美国高校新闻专业学生的重要参考书。

从波士顿街头的卖报儿童,到哈佛大学的青年学子,再到世界知名的新闻记者,白修德一生的艰辛和坚守、阅历和成就,他敏锐的新闻视角,深沉的历史感、正义感,和作为一个知识分子的社会良知,对于今天立志从事新闻工作的人们依然具有鼓舞和启发意义。

儒教中国及其现代命运 豆瓣

Confucian China and Its Modern Fate

8.8 (5 个评分)

作者:

(美)列文森

译者:

郑大华

/

任菁

广西师范大学出版社

2009

- 5

本书为列文森最重要的著作,也是美国中国学研究的代表作。在饱含思辨的流畅叙述中,作者从哲学思想、官僚制度、政治文化、社会心理和理想人格等层面,生动分析了儒家文化的精神特质以及儒家社会与政治的本质特征,重点论述了儒家文化在中国走向现代化过程中的角色与命运,洞见迭出。在书中,作者提出了一系列深刻的命题,如传统与现代、历史与价值、保守与激进、东方与西方、民族主义和世界主义等,在本书之后的众多甚至是任何一部中国近代思想史的研究著作中,都可见到对这些问题或明或暗的回应。而列文森的价值早已超出了著作本身,他的思考与写作方式,他提出问题的角度,至今仍启发着一代又一代学人。

——————

他不是一个普通的研究者,而是一个创造的天才,后来者必须努力跟上他的脚步……作为老师,我为此而自豪。 ——费正清

对我而言,他不仅是一位亲密的友人,更是一个不会枯竭的思想灵感的源泉。与他的交谈也不仅是令人愉快的,并且能够不断地刺激你产生新的视域与观点。 ——史华慈

很自然,列文森对于官僚—君主制的描述已经且将会被后来的学者所修正,但是,其尼采式的暗示——人们可能将自我的局限强加于他人以服务于自身权力——将作为其论述的核心长存下去。如其许多洞见一样,官僚—君主制这一概念也将继续提醒人们,悖论旨在揭示真理的一个未知片段。

——魏斐德

《儒教中国及其现代命运》是一个天才人物写的一部天才的著作,一部现代经典,西方“中国研究”一个时代的象征。很少有哪一部著作能够引发如此普遍的关注,如此持久的讨论与争论。尽管70年代以来批评之声就不绝于耳,人们却始终无法回避它所提出的问题。

——杜维明

——————

他不是一个普通的研究者,而是一个创造的天才,后来者必须努力跟上他的脚步……作为老师,我为此而自豪。 ——费正清

对我而言,他不仅是一位亲密的友人,更是一个不会枯竭的思想灵感的源泉。与他的交谈也不仅是令人愉快的,并且能够不断地刺激你产生新的视域与观点。 ——史华慈

很自然,列文森对于官僚—君主制的描述已经且将会被后来的学者所修正,但是,其尼采式的暗示——人们可能将自我的局限强加于他人以服务于自身权力——将作为其论述的核心长存下去。如其许多洞见一样,官僚—君主制这一概念也将继续提醒人们,悖论旨在揭示真理的一个未知片段。

——魏斐德

《儒教中国及其现代命运》是一个天才人物写的一部天才的著作,一部现代经典,西方“中国研究”一个时代的象征。很少有哪一部著作能够引发如此普遍的关注,如此持久的讨论与争论。尽管70年代以来批评之声就不绝于耳,人们却始终无法回避它所提出的问题。

——杜维明

“三农”问题与制度变迁 豆瓣

作者:

温铁军

中国经济出版社

2009

- 1

《三农问题与制度变迁》出第一版时,他刚因实事求是地提出了与被农村基层的草根试验所证伪的那些主张不同的观点而遭到体制内“拆庙赶和尚”的尴尬境遇于是他说:写此书乃“立此存照”,读此书需“细看注脚”。《三农问题与制度变迁》出第二版时,虽然他从本土实践中提出的“二农问题”已经被国家领导人多次强调为“全部工作的重中之重”,他发起并推动的当代“新乡村建设”也已经家喻户晓;但他却再次遭遇尴尬于是他说:改此书乃“以正视听”,读此书则“斑全豹”。

Your Freedom and Mine 豆瓣

作者:

Thomas Jeffrey Miley

/

Federico Venturini

Black Rose Books

2018

旧地重游 豆瓣

Brideshead Revisited

8.9 (14 个评分)

作者:

[英] 伊夫林·沃

译者:

赵隆勷

译林出版社

2009

- 6

梦断白庄——少年十五二十时,徘徊迷惘的年纪,懵懂生涩的人生,这一对志同道合的青年友伴,共任友谊超越一切、信仰只是虚无飘渺、而实质美感和放纵快感的追求才是唯一的目标。

本书从一对少年的友谊入手,描写了伦敦近郊布赖兹赫德庄园一个贵族家庭的生活和命运。本书主人公塞巴斯蒂安出身贵族家庭,他的父亲老马奇梅因侯爵一战后抛下家人长期和情妇在威尼斯居住;他的母亲表面笃信宗教,却过着荒淫奢靡的生活。父母的生活丑闻给子女打下了耻辱的印记,扭曲了他们的天性。塞巴斯蒂安,在家庭的负累下终日以酒度日,潦倒一生。而长女朱莉娅,年轻美丽有思想,却由于宗教断送了爱情和幸福。

I am not I:thou art not he or she they are not they

作者热衷看齐的作品应该是《追忆逝水年华》,但神经质的中文读者很难不侦察到《红楼梦》的影子。——迈克

本书从一对少年的友谊入手,描写了伦敦近郊布赖兹赫德庄园一个贵族家庭的生活和命运。本书主人公塞巴斯蒂安出身贵族家庭,他的父亲老马奇梅因侯爵一战后抛下家人长期和情妇在威尼斯居住;他的母亲表面笃信宗教,却过着荒淫奢靡的生活。父母的生活丑闻给子女打下了耻辱的印记,扭曲了他们的天性。塞巴斯蒂安,在家庭的负累下终日以酒度日,潦倒一生。而长女朱莉娅,年轻美丽有思想,却由于宗教断送了爱情和幸福。

I am not I:thou art not he or she they are not they

作者热衷看齐的作品应该是《追忆逝水年华》,但神经质的中文读者很难不侦察到《红楼梦》的影子。——迈克

没有个性的人 豆瓣 Goodreads

Der Mann Ohne Eigenschafte

8.7 (6 个评分)

作者:

[奥地利] 罗伯特·穆齐尔

译者:

张荣昌

上海译文出版社

2015

- 4

也许我们有理由害怕:如果不把自己的个性塞进某个公共认可的口袋里,那我们的个性就会像粉末一样四散而开。

——罗伯特•穆齐尔

《没有个性的人》是穆齐尔未完成的遗作,一部“精神长篇小说”,在二十世纪现代派文学中具有重要地位。一九九九年,应德国贝塔斯曼文学家出版社和慕尼黑文学之家的要求,有作家、评论家和德语语言文学专家各三十三名组成的评委会评出了一份二十世纪最重要的德语长篇小说名单,位居榜首的就是《没有个性的人》。

小说的背景是1914年前的奥匈帝国。在维也纳,人们成立了一个委员会,筹备1918年庆祝奥皇弗兰茨•约瑟夫在位70周年的活动;在这同一年,德国将庆祝德皇威廉二世在位30周年。所以,人们称奥地利的这个行动为“平行行动”(然而,1918年正好将是这两个王国覆灭的年份,这将一个滑稽荒唐的炸弹放进小说的基底)。

小说的主人公——平行行动委员会秘书乌尔里希——在故事开始时32岁,他认识到,对自己来说,可能性比中庸的、死板的现实性更重要;他觉得自己是个没有个性的人,因为他不再把人,而是把物质看作现代现实的中心:“今天……已经产生了一个无人的个性的世界,一个无经历者的经历的世界;他看到自己被迫面对时代的种种问题,面对理性和心灵、科学信仰和文化悲观主义之间的种种矛盾。另外,小说还描绘了主人公在平行行动的活动圈里接触到的行动负责人狄奥蒂玛、金融巨头和“大作家”阿恩海姆、年轻时代的朋友瓦尔特和克拉丽瑟、神经错乱的杀人犯莫斯布鲁格尔、同他一起经历乱伦的爱的胞妹阿加特等等。

——罗伯特•穆齐尔

《没有个性的人》是穆齐尔未完成的遗作,一部“精神长篇小说”,在二十世纪现代派文学中具有重要地位。一九九九年,应德国贝塔斯曼文学家出版社和慕尼黑文学之家的要求,有作家、评论家和德语语言文学专家各三十三名组成的评委会评出了一份二十世纪最重要的德语长篇小说名单,位居榜首的就是《没有个性的人》。

小说的背景是1914年前的奥匈帝国。在维也纳,人们成立了一个委员会,筹备1918年庆祝奥皇弗兰茨•约瑟夫在位70周年的活动;在这同一年,德国将庆祝德皇威廉二世在位30周年。所以,人们称奥地利的这个行动为“平行行动”(然而,1918年正好将是这两个王国覆灭的年份,这将一个滑稽荒唐的炸弹放进小说的基底)。

小说的主人公——平行行动委员会秘书乌尔里希——在故事开始时32岁,他认识到,对自己来说,可能性比中庸的、死板的现实性更重要;他觉得自己是个没有个性的人,因为他不再把人,而是把物质看作现代现实的中心:“今天……已经产生了一个无人的个性的世界,一个无经历者的经历的世界;他看到自己被迫面对时代的种种问题,面对理性和心灵、科学信仰和文化悲观主义之间的种种矛盾。另外,小说还描绘了主人公在平行行动的活动圈里接触到的行动负责人狄奥蒂玛、金融巨头和“大作家”阿恩海姆、年轻时代的朋友瓦尔特和克拉丽瑟、神经错乱的杀人犯莫斯布鲁格尔、同他一起经历乱伦的爱的胞妹阿加特等等。

Wartime 豆瓣

作者:

Fussell, Paul

Oxford Univ Pr

1989

Most of the men who fought World War II were young--with those over 27 or 28 likely to be called "Dad." For most of the troops, the war's purpose seemed remote and vague, according to Fussell. He contends that many Americans had little comprehension of Nazism; to "our boys" the war was about revenge against the Japanese. In this sequel to The Great War and Modern Memory , Fussell presents American and British soldiers as alcoholically insulated against reality, suffering boredom, absurdity, sexual deprivation and, above all, full of subversive contempt stoked by the official mix of optimism and euphemism that falsified the war experience. Separate chapters cover wartime rumors and blunders, service slang, the despair in the trenches, and the sanitized, sanguine messages emanating from radios, films, songs and high-minded literature back home. This brilliant, engaging cultural history quietly subverts our whitewashed collective memory of the war. Illustrations. First serial to the Atlantic.

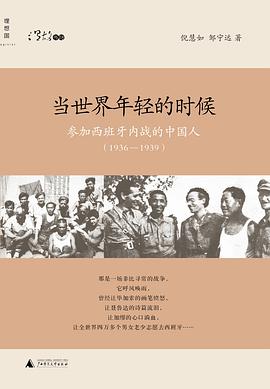

当世界年轻的时候 豆瓣

橄欖桂冠的召喚

8.8 (10 个评分)

作者:

倪慧如

/

邹宁远

广西师范大学出版社

2013

- 5

◎ 编辑推荐(作品看点)

★ 一场震撼世界良心的战争——1936年至1939年的西班牙内战,第二次世界大战的前奏,国际法西斯的干涉,国际志愿军的浪潮……那是一场非比寻常的战争,它呼风唤雨,曾经让毕加索的画笔愤怒,让聂鲁达的诗篇流泪,让加缪的心口淌血,让全世界53个国家的4万多男女老少志愿去西班牙。

★ 一群参战西班牙的中国人——东战场,西战场,从抗日中国,从欧洲各国,分别来到西班牙战场,国际反法西斯的阵地上出现华人身影。加缪说:“西班牙使我们意外地了解到,正义一方未必成功,暴力是可能征服精神的。”海明威说:“没有人比在西班牙阵亡的人还要光荣地入土,他们已经完成了人类的不朽。”

★ 一批无国界“西班牙医生”——美国哥伦比亚大学刘禾教授序言感慨说,像白求恩一样参加西班牙国际纵队,后来又转赴中国抗日的外国志愿者,还包括印尼华裔医生毕道文、德国医生白乐夫、保加利亚医生甘扬道、印度医生爱德华等20多位医生和护士……

★ 一对旅美华裔科学家夫妇——2位台湾人→踏访3大洲→独立坚持10多年→居然拼凑出13位中国战士残缺的面貌→活出历史,他们不再是躺在纸上的名字:谢唯进—张瑞书—刘景田—张纪—陈文饶—陈阿根—李丰宁—张树生—阎家治—杨春荣—张长官—刘华丰……

◎ 内容简介

“我们没有死光,实在是奇迹!”

20 世纪30 年代,当中国在日本法西斯肆虐下挣扎时,居然有中国人志愿前往西班牙抵抗德意法西斯,他们散发“四海一家”的情怀,像一面镜子照着我们,谁说中国人真的只扫自家门前雪?

历史唤起我们的记忆, 早在1868—1878 年古巴独立战争, 就有上千名华人参加;1917 年俄国大革命,华工参加红军人数高达数万人。1936—1939 年西班牙内战,华人的参与并非偶然,而是历史的延续。

从1936年到1939年,来自53个国家的4万多名志愿军先后来到西班牙,与当地反法西斯军民并肩作战。在这支国际大军中,也有中国人的参与,但是,他们的身份和故事却被遗忘在历史的角落。半个世纪后的一次偶然机会,一对旅美华裔夫妇发现了西班牙内战时中国人的身影,在历史的尘埃中,如彗星闪过。他们是谁?他们为什么去西班牙?为什么没有人知道?为什么查不到资料?这对科学家夫妇决定追寻先人足迹,发掘这些勇士的事迹,填补历史不该留下的空白。历尽十余年,八方求索,终于完成这本第一部关于参加西班牙内战的中国人的著作。

★ 一场震撼世界良心的战争——1936年至1939年的西班牙内战,第二次世界大战的前奏,国际法西斯的干涉,国际志愿军的浪潮……那是一场非比寻常的战争,它呼风唤雨,曾经让毕加索的画笔愤怒,让聂鲁达的诗篇流泪,让加缪的心口淌血,让全世界53个国家的4万多男女老少志愿去西班牙。

★ 一群参战西班牙的中国人——东战场,西战场,从抗日中国,从欧洲各国,分别来到西班牙战场,国际反法西斯的阵地上出现华人身影。加缪说:“西班牙使我们意外地了解到,正义一方未必成功,暴力是可能征服精神的。”海明威说:“没有人比在西班牙阵亡的人还要光荣地入土,他们已经完成了人类的不朽。”

★ 一批无国界“西班牙医生”——美国哥伦比亚大学刘禾教授序言感慨说,像白求恩一样参加西班牙国际纵队,后来又转赴中国抗日的外国志愿者,还包括印尼华裔医生毕道文、德国医生白乐夫、保加利亚医生甘扬道、印度医生爱德华等20多位医生和护士……

★ 一对旅美华裔科学家夫妇——2位台湾人→踏访3大洲→独立坚持10多年→居然拼凑出13位中国战士残缺的面貌→活出历史,他们不再是躺在纸上的名字:谢唯进—张瑞书—刘景田—张纪—陈文饶—陈阿根—李丰宁—张树生—阎家治—杨春荣—张长官—刘华丰……

◎ 内容简介

“我们没有死光,实在是奇迹!”

20 世纪30 年代,当中国在日本法西斯肆虐下挣扎时,居然有中国人志愿前往西班牙抵抗德意法西斯,他们散发“四海一家”的情怀,像一面镜子照着我们,谁说中国人真的只扫自家门前雪?

历史唤起我们的记忆, 早在1868—1878 年古巴独立战争, 就有上千名华人参加;1917 年俄国大革命,华工参加红军人数高达数万人。1936—1939 年西班牙内战,华人的参与并非偶然,而是历史的延续。

从1936年到1939年,来自53个国家的4万多名志愿军先后来到西班牙,与当地反法西斯军民并肩作战。在这支国际大军中,也有中国人的参与,但是,他们的身份和故事却被遗忘在历史的角落。半个世纪后的一次偶然机会,一对旅美华裔夫妇发现了西班牙内战时中国人的身影,在历史的尘埃中,如彗星闪过。他们是谁?他们为什么去西班牙?为什么没有人知道?为什么查不到资料?这对科学家夫妇决定追寻先人足迹,发掘这些勇士的事迹,填补历史不该留下的空白。历尽十余年,八方求索,终于完成这本第一部关于参加西班牙内战的中国人的著作。