校图书馆藏书

在北大听讲座(第8辑) 豆瓣

作者:

文池

新世界出版社

2002

- 10

本书是“在北大听讲座”书系的第八辑,所收文章皆为专家、教授、知名学者、社会名流在北大的精彩演讲。文章深入浅出,简练朴素,既有引人深思的深厚学理、又有催人奋进的人生智慧。文章兼容并蓄,可谓思想的精粹、智慧的集锦。

由于“汇集了各领域最前尚的思想和观点”,本丛书被喻为最具时代精神的“思想大餐”,且“由于其严肃的学术品格和通俗的阅读形式”而深得各界读者钟爱,并被评为“九十年代以来最受欢迎的思想读物”。

在浮华之风日盛的今日社会,对所有“为国求学、努力自爱”的人们来说,北大讲座中传来的思想之声是真正值得认真品味和用心领会的。

由于“汇集了各领域最前尚的思想和观点”,本丛书被喻为最具时代精神的“思想大餐”,且“由于其严肃的学术品格和通俗的阅读形式”而深得各界读者钟爱,并被评为“九十年代以来最受欢迎的思想读物”。

在浮华之风日盛的今日社会,对所有“为国求学、努力自爱”的人们来说,北大讲座中传来的思想之声是真正值得认真品味和用心领会的。

摄影大师对话录 豆瓣

作者:

[法] 法兰克·霍瓦

译者:

刘俐

中国摄影出版社

2000

- 10

本书是14位摄影大师对摄影本质的思辨,这些严肃的问题却是以轻松的对谈方式书之,由于访谈者霍瓦本身也是一位摄影名家,对他所心仪的摄影家做过认真的观察和思考,而且曾有志写作,比别人多了一份对语言的敏锐,因此总能针对各家的风格,自不同角度切入。他花了四年的时间,巴黎之外,还远涉英国、意大利、美国、日本等地。除了两位日本摄影家通过传译,其他访谈都以原文进行(再自己译为法文),因此谈论能酣畅尽兴,引人入胜。

本书法文版于1990年中甫一上市,不但引起了摄影界的巨大回响,同时也被其他艺术领域及文化界人士称许为:近年来难得一见的、这么有深度又生动无比的对话录。

本书法文版于1990年中甫一上市,不但引起了摄影界的巨大回响,同时也被其他艺术领域及文化界人士称许为:近年来难得一见的、这么有深度又生动无比的对话录。

惶然录 豆瓣

8.7 (66 个评分)

作者:

(葡萄牙)费尔南多·佩索阿

译者:

韩少功

上海文艺出版社

1995

- 5

这是葡萄牙作家费尔南多·佩索阿晚期随笔结集,都是“仿日记”片断体。它是作者的代表之一,是一部曾经长期散佚的作品,后来由众多佩索阿的研究专家们搜集整理而成。

作者在随笔中的立场时有变化,有时是个精神化的人,有时则成了物质化的人;有时是个个人化的人,有时则成了社会化的人;有时是个贵族化的人,有时则成了平民化的人;有时是个科学化的人,有时则成了信仰化的人……这是变中有恒,异中有同,是自相矛盾中的坚定,是不如所云中的明确。正是这种精神气质、这种独自面向全世界的突围,使佩索阿被当代评论家誉为“欧洲现代主义的核心人物”、“杰出的经典作家”、“最能深化人们心灵”的作家。

我国当代著名作家韩少功拾译家遗漏,精选出原作的五分之四,译成中文,文笔优美,读来赏心悦目。

作者在随笔中的立场时有变化,有时是个精神化的人,有时则成了物质化的人;有时是个个人化的人,有时则成了社会化的人;有时是个贵族化的人,有时则成了平民化的人;有时是个科学化的人,有时则成了信仰化的人……这是变中有恒,异中有同,是自相矛盾中的坚定,是不如所云中的明确。正是这种精神气质、这种独自面向全世界的突围,使佩索阿被当代评论家誉为“欧洲现代主义的核心人物”、“杰出的经典作家”、“最能深化人们心灵”的作家。

我国当代著名作家韩少功拾译家遗漏,精选出原作的五分之四,译成中文,文笔优美,读来赏心悦目。

你要爱你的寂寞 豆瓣

作者:

文汇报笔会编辑部

文汇出版社

2006

“笔会”六十周年纪念文集分出“珍藏版”与“青春版”,为什么要在“珍藏版”之外再专出一册“青春版”《你要爱你的寂寞》呢?是因为这六十年中“笔会”不断见证、记录、伴随了一代又一代人的青春。在人生进入不惑之前,生命曾怎样地躁动过,在选择前犹豫过?怎样投入过,又怎样喜悦过?经历过怎样的成就,又经历过怎样的寂寞?

五十年代的《青春万岁》,六十年代的《枫》,七十年代的《思想史上的失踪者》……一直到世纪之交的《一股液体流经西海固》,层层的青春记忆在“笔会”上并没有彼此覆盖,而是彼此交织,形成“笔会”特殊的温度和景象。

有人说,“笔会”是通过一个书名(“你要爱你的寂寞”)来表达“笔会”的青春观和对青春的箴言,也许是,不过也许说是表达“笔会”对青春的情感,更准确一些。

五十年代的《青春万岁》,六十年代的《枫》,七十年代的《思想史上的失踪者》……一直到世纪之交的《一股液体流经西海固》,层层的青春记忆在“笔会”上并没有彼此覆盖,而是彼此交织,形成“笔会”特殊的温度和景象。

有人说,“笔会”是通过一个书名(“你要爱你的寂寞”)来表达“笔会”的青春观和对青春的箴言,也许是,不过也许说是表达“笔会”对青春的情感,更准确一些。

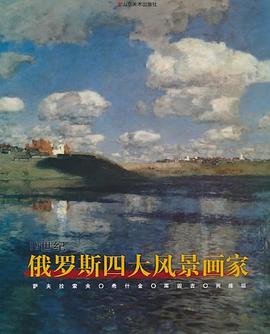

19世纪俄罗斯四大风景画家 豆瓣

作者:

本社

山东美术出版社

2003

- 1

19世纪俄罗斯四大风景画家:萨夫拉索夫 希什金 库因吉 列维坦,ISBN:9787533017095,作者:全山石主编

巴乌斯托夫斯基散文新译 豆瓣

作者:

[俄罗斯] 康·巴乌斯托夫斯基

/

[苏联] 康·帕乌斯托夫斯基

译者:

潘安荣

百花文艺出版社

2003

- 1

巴乌斯托夫斯基是中国读者十分熟悉的苏联作家。在前苏联文学界,巴乌斯托夫斯基以抒情散文独树一帜,影响至今不衰。本书选取了作者创作成熟期的散文作品,基本上代表了作家富有浪漫情调的独特风格。

旅行的艺术 豆瓣

The Art of Travel

8.2 (76 个评分)

作者:

[英] 阿兰·德波顿

译者:

南治国

/

彭俊豪

…

上海译文出版社

2004

- 4

这部书就像一场完美的旅程,教我们如何好奇、思考和观察,让我们重新对生命充满热情。旅行是什么,德波顿并不想急于提供答案,旅行为什么,德波顿似乎也不热心去考求。但释卷之后,相信每个读者都会得到一种答案——这答案,既是思辩的,也是感性的,既酣畅淋漓,又难以言说,因为,它更像是一种情绪 ,令人沉醉而不自知翻开这本书,你踏上的将是一次异乎寻常的阅读旅程。深信德波顿无处不在的智慧和机智将影响甚至改变你对旅行的看法,并有可能改变你日后的旅行心态和旅行方式。德波顿是一个知识渊厚且富有逻辑思辨能力的作者。他曾经是大学的哲学讲师,有着深厚的哲学素养,从苏格拉底、洪堡,到爱默生、尼采,他都有过系统的阅读。此外,对西方文学和艺术作品,他也有广泛的涉猎。因此,在论及“旅行”这一近平陈词滥调的题材时,他不仅时时表现出理性的悟觉,而且还能结合福楼拜、波德莱尔等文学家的创作,参照凡·高等画家的作品,多方位地观照“旅行”、剖析“旅行”。

《老子》入门 豆瓣

作者:

罗义俊

上海古籍出版社

2006

- 8

经典是人类发展过程中的文化积淀,它承载着一个民族的文化,开创了人类生命的价值之源,是整个文明社会的精神支柱。在当今读书界与出版界出版的“重读经典”的呼唤声中,上海古籍出版社顺应时代需求,约请专家学者撰写一套“经典解读丛书”。每本著作由三大块组成:背景辞典;原著助读,包括基本概念与范畴解读与文本赏析;原著选(全)编,内容有原文、注释与翻译,本丛书的特点是形式独特、新颖,阐发既有厚重的历史感,又有丰富的现实意涵,适合各种读者阅读。本书首先以理解老子、认识老子为基点,结合作者长期以来政治、社会和人生问题上的思考,藉《老子》所内蕴的丰富智慧,进行生发、解读。

雨王亨德森 豆瓣

Henderson the Rain King

作者:

[美国] 索尔·贝娄

译者:

蓝仁哲

上海译文出版社

2006

索尔·贝娄(1915—2005)是美国20世纪大师级小说家,作品三获国家图书奖,一获普利策奖,并因“对当代文化富于人性的理解和精妙的分析”荣获1976年度诺贝尔文学奖。 《雨王亨德森》讲述百万富翁亨德森由于精神极度空虚,陷入前所未有的精神危机,为了摆脱危机,寻求心灵的安宁,探索人生的价值,他深入非洲内陆的原始部落,开始了自我探索的心路历程。在历尽种种艰辛和危难之后,终于领悟到人类向善的本性,认识了自我,决心洗心革面,开始新的生活。 本书是索尔·贝娄的代表作之一。小说把现实主义叙述方式与现代主义表现手法完美地结合起来,既有严谨的结构、引人入胜的情节、别开生面的非洲原始习俗的描绘,又有传奇的、神秘的色彩和独到的象征;既有轻松的幽默自嘲,又有深沉的自我解剖;既有坦率自然的感情流露,又有抽象艰深的哲学思辨。

金蔷薇 豆瓣

作者:

K・巴乌斯托夫斯基

译者:

李时

/

薛菲

漓江出版社

2003

- 2

本书是一部美文,题材很美,叙述很美,描写很美,即使翻译成中文,其文字之美也还能明晰可感,其锲而不舍地追求美的气息,开卷便扑面而来。本书作者用他散文诗的语言、小说似的铺叙,将作家的文学创作——人类精神活动中最生动、最富有创造性的活动娓娓道来。阅读此书,使人竟有甜滋滋的快感,神妙如此,可见作者之功力。由于内容之美、文体之巧和语言之妙,本书成为备受读者欢迎、常印不衰的散文珍品。

【目录】

译序

珍贵的尘土

碑铭

一束假花

第一篇短篇小说

闪电

人物的叛变

一部中篇小说的写作经过

心上的刻痕

金刚石般的语言

辞典

阿尔斯王商店事件

好像是小事情

车站食堂里的老人

白夜

赋予生命的源泉

夜行的驿车

早已想就的一本书

洞烛世界的艺术

在卡车的车厢里

对自己的临别赠言

【目录】

译序

珍贵的尘土

碑铭

一束假花

第一篇短篇小说

闪电

人物的叛变

一部中篇小说的写作经过

心上的刻痕

金刚石般的语言

辞典

阿尔斯王商店事件

好像是小事情

车站食堂里的老人

白夜

赋予生命的源泉

夜行的驿车

早已想就的一本书

洞烛世界的艺术

在卡车的车厢里

对自己的临别赠言

美丽新世界 豆瓣 Goodreads

Brave New World

8.7 (207 个评分)

作者:

[英国] 阿道司·赫胥黎

译者:

王波

重庆出版社

2005

- 6

《美丽新世界》是二十世纪最经典的反乌托邦文学之一。这部作品与乔治·奥威尔的《1984》、扎米亚京的《我们》并称为“反乌托邦”三书,在国内外思想界影响深远。

书中引用了广博的生物学、心理学知识,为我们描绘了虚构的福特纪元632年即公元2532年的社会。这是一个人从出生到死 亡都受着控制的社会。在这个“美丽新世界”里,由于社会与生物控制技术的发展,人类已经沦为垄断基因公司和政治人物手中的玩偶。这种统治甚至从基因和胎儿阶段就开始了。

这是一个有阶级、有社会分工的社会,人类经基因控制孵化,被分为五个阶级,分别从事劳心、劳力、创造、统治等不同性质的社会活动。人们习惯于自己从事的任何工作,视恶劣的生活和工作环境与极高的工作强度为幸福。因此,这是,一个快乐的社会,这种快乐还有别的措施保障,比如睡眠教学,催眠术被广泛用来校正人的思维,国家还发放叫做索麻的精神麻醉药物让人忘掉不愉快的事情。

正是在这个“美丽新世界”里,人们失去了个人情感,失去了爱情——性代替了爱,失去了痛苦、激情和经历危险的感觉。最可怕的是,人们失去了思考的权利,失去了创造力。

书中引用了广博的生物学、心理学知识,为我们描绘了虚构的福特纪元632年即公元2532年的社会。这是一个人从出生到死 亡都受着控制的社会。在这个“美丽新世界”里,由于社会与生物控制技术的发展,人类已经沦为垄断基因公司和政治人物手中的玩偶。这种统治甚至从基因和胎儿阶段就开始了。

这是一个有阶级、有社会分工的社会,人类经基因控制孵化,被分为五个阶级,分别从事劳心、劳力、创造、统治等不同性质的社会活动。人们习惯于自己从事的任何工作,视恶劣的生活和工作环境与极高的工作强度为幸福。因此,这是,一个快乐的社会,这种快乐还有别的措施保障,比如睡眠教学,催眠术被广泛用来校正人的思维,国家还发放叫做索麻的精神麻醉药物让人忘掉不愉快的事情。

正是在这个“美丽新世界”里,人们失去了个人情感,失去了爱情——性代替了爱,失去了痛苦、激情和经历危险的感觉。最可怕的是,人们失去了思考的权利,失去了创造力。

单行道 豆瓣

Einbahnstrasse

8.2 (22 个评分)

作者:

[德国] 瓦尔特·本雅明

译者:

李士勋

人民文学出版社

2006

- 9

《单行道》是一本很难归入某一类别的书。所收数十篇文章大多短小精悍,文笔诡异,奇思异想中闪动着智慧的灵光。这种断片式的文风可追溯到尼采、施莱格尔、拉罗什福科,直至古希腊罗马时代的作者。

《单行道》本身在思想表述上就构成了一种全新的向度,一个在人群纷扰中跑入了一条不为人知的单行道的猛烈转向,这本书在德国出版不久,对于希特勒时代之前的德国充满了敏锐的观察的克拉考尔随即将该书视为“魏玛共和国时期文学创作中的一次革新”。 本雅明在写完为申请大学教授资格而作的《德意志悲剧的诞生》后,感到他的写作与正统的学院规范有距离,毅然收回了这篇论文。此后,他开始了另一种写作,《单行道》就是这种写作的第一部著作,这是散文的和格言的,这是最强烈和最直觉的思想在瞬间的喷发。这是思想的烟花开在求索者的夜空。烟火有其璀璨的明亮,而瞬间明亮在夜空中却又如同一段谜语。

阿多诺在评说《单行道》时这么说:“应该是通过智力活动的某种短路去点燃火焰的东西,这个火焰即便不把既存的东西烧尽,也会将它照得熔为灰烬。”下面就是我的一些被照亮的、熔为灰烬的思绪,它们等待被风迁徙,飘往单行道上……

本雅明藏在厚厚的玻璃镜片后面,他的眼神不断射出逼人的光芒,而我知道一些事情他是不说的,因为没有对等的倾诉者,因为没有真正的天才的保护神的存在,因为藏匿才是天才真正的策略。藏匿才是不受审查和曲解的惟一选择,死亡是最终的藏匿,本雅明最终选择了死亡,而不是被迫出售自己的内心。在法国和西班牙的边境线上的他的结局,对于写《单行道》的他不算是遥远的未来时刻。

本雅明在《单行道》的开篇就发出不要出卖自己的警告。他借用民间说法,提醒人们不要在没有吃早饭前讲述昨夜之梦,不能在梦还没有彻底醒的时候讲述自己的梦。“依此看来,叙述梦的内容很可能带来灾难,因为与梦中世界依然处于若即若离状态的人通过叙说出卖了这个世界,他必然会遭到报复。用更现代的话说,他出卖了自己。”

《单行道》的题词,指明这本书献给阿西娅·拉西斯。这个女人难道是本雅明在梦犹未醒时的表白,是一次对于警惕的放弃,是一次情不自禁的表白,是爱情。

“这条路/叫阿西娅·拉西斯街/是她作为工程师/使这条街整个地穿过了作者。”一个女人穿越了天才。本雅明讴歌了这位女性,这是一位天才对于激发自己灵感的女人的讴歌,是一位洞察世事的智者对于沉溺的恶补,这个恶补看起来就是一场要把自己交待出去的爱情,而在给这位女人的献辞中,他最大程度地回收了对自己的不可抑止的骄傲。本雅明说:“伟大的作家们都毫不例外地对他们之后的世界进行了构想”,而我说,伟大的天才都毫不例外地对自己的历史进行了构想。

在梦彻底醒来之后,那些经过检视和修饰的梦,可以反复地言说,且可以记录在案,以供他人研读。本雅明的造访歌德宅邸之梦就是如此。当他梦见馆长请他到通道的尽头,在窗台上打开着的来访者登记簿上签名时,他说:“当我上前伸手翻开登记簿的时候发现,我的名字已经被狂放的儿童笔迹大大地写在上面了。”这样的意象,几乎构成了所有天才们的相似的故事集了,一位天才总是在自己童年时代就受到伟大的前人的眷顾,或者和伟大的前人有着一种冥冥中的灵魂交流。

这个梦还在继续:“在桌子一端的右首,我在歌德身边坐下。饭后,歌德费力地站起身,我用手势恭请允许扶他。当我的手碰到他的胳膊肘时,我激动得开始流泪。”在这种流传甚广的天才传说中,我依然被本雅明的深情打动。我只能用我的一次梦中的泪流满面作为对他的致敬。在看完安东尼奥尼的回顾展所有影片后的夜晚,我梦到了我们举行一次小的聚会来庆贺这次影展的成功。在一间仓库一样的影院中,放映着一部黑白的电影,故事和人物依稀是前苏联的,但这部电影在我的梦里的作者是安东尼奥尼。看完之后,大家来到庭院,有梧桐一样的树在落叶,三张长条木桌构成一个小的会场。一位同事将话筒递给我,让我说几句。我拿过话筒,发现是一截旧的、上了锈的自来水管。我说,“他终于来了!”然后就泪流满面,等醒来的时候枕头是湿湿的。在不断阅读本雅明之后,我最为害怕的事情是他会走入我的梦境。

“笃信是不具有创生力的。”(“致男人们”篇)创生的力量如果不能来自笃信,那么只能在笃信的反面蕴育和生长,在这个方面是单行道一样的毅然决然,这是一个空间的隐喻,如同本雅明对于巴黎街道的空间思考一样,单行道的空间,构成了一个孤独者的穿越,构成了一种一个向度的决不妥协的穿越行为。

本雅明熟知的波德莱尔在巴黎的清晨起来,在匆忙的上班人流中,他发现自己是惟一的逆行者。人流中的逆行者才真正构成了灵魂深处的单行道,这不是空寂的空间的单行道,这是喧哗中的单行道。一个逆行者擦过所有迎面走过的表情时,一定是孤独与狷介,一定也是逃亡和哀愁。

创生的思考在本雅明处只是写给男人们的话,给一位女人的话则是这部书的题词。天才在梦见歌德的时候是骄傲的,在工作的时候是艰辛的,所以本雅明在“标准时钟”片中说,“天才是勤奋”。男人在渴望女人的爱情时,把自己的才华献给女人,然后,让这种爱情穿越生命时,却只想证明男人的创生力。

我不得不抗拒这种通过对女人的命名的自我证明,这本书的那段题词,开始扭曲变形,它们成为这样:“这条路/阿西娅·拉西斯不是街的名称/不是这条街道的修筑者/她是一位路人。”在现实生活中,阿西娅·拉西斯没有中断和本雅明的交往,但是也没有答应本雅明的求婚。

《单行道》本身在思想表述上就构成了一种全新的向度,一个在人群纷扰中跑入了一条不为人知的单行道的猛烈转向,这本书在德国出版不久,对于希特勒时代之前的德国充满了敏锐的观察的克拉考尔随即将该书视为“魏玛共和国时期文学创作中的一次革新”。 本雅明在写完为申请大学教授资格而作的《德意志悲剧的诞生》后,感到他的写作与正统的学院规范有距离,毅然收回了这篇论文。此后,他开始了另一种写作,《单行道》就是这种写作的第一部著作,这是散文的和格言的,这是最强烈和最直觉的思想在瞬间的喷发。这是思想的烟花开在求索者的夜空。烟火有其璀璨的明亮,而瞬间明亮在夜空中却又如同一段谜语。

阿多诺在评说《单行道》时这么说:“应该是通过智力活动的某种短路去点燃火焰的东西,这个火焰即便不把既存的东西烧尽,也会将它照得熔为灰烬。”下面就是我的一些被照亮的、熔为灰烬的思绪,它们等待被风迁徙,飘往单行道上……

本雅明藏在厚厚的玻璃镜片后面,他的眼神不断射出逼人的光芒,而我知道一些事情他是不说的,因为没有对等的倾诉者,因为没有真正的天才的保护神的存在,因为藏匿才是天才真正的策略。藏匿才是不受审查和曲解的惟一选择,死亡是最终的藏匿,本雅明最终选择了死亡,而不是被迫出售自己的内心。在法国和西班牙的边境线上的他的结局,对于写《单行道》的他不算是遥远的未来时刻。

本雅明在《单行道》的开篇就发出不要出卖自己的警告。他借用民间说法,提醒人们不要在没有吃早饭前讲述昨夜之梦,不能在梦还没有彻底醒的时候讲述自己的梦。“依此看来,叙述梦的内容很可能带来灾难,因为与梦中世界依然处于若即若离状态的人通过叙说出卖了这个世界,他必然会遭到报复。用更现代的话说,他出卖了自己。”

《单行道》的题词,指明这本书献给阿西娅·拉西斯。这个女人难道是本雅明在梦犹未醒时的表白,是一次对于警惕的放弃,是一次情不自禁的表白,是爱情。

“这条路/叫阿西娅·拉西斯街/是她作为工程师/使这条街整个地穿过了作者。”一个女人穿越了天才。本雅明讴歌了这位女性,这是一位天才对于激发自己灵感的女人的讴歌,是一位洞察世事的智者对于沉溺的恶补,这个恶补看起来就是一场要把自己交待出去的爱情,而在给这位女人的献辞中,他最大程度地回收了对自己的不可抑止的骄傲。本雅明说:“伟大的作家们都毫不例外地对他们之后的世界进行了构想”,而我说,伟大的天才都毫不例外地对自己的历史进行了构想。

在梦彻底醒来之后,那些经过检视和修饰的梦,可以反复地言说,且可以记录在案,以供他人研读。本雅明的造访歌德宅邸之梦就是如此。当他梦见馆长请他到通道的尽头,在窗台上打开着的来访者登记簿上签名时,他说:“当我上前伸手翻开登记簿的时候发现,我的名字已经被狂放的儿童笔迹大大地写在上面了。”这样的意象,几乎构成了所有天才们的相似的故事集了,一位天才总是在自己童年时代就受到伟大的前人的眷顾,或者和伟大的前人有着一种冥冥中的灵魂交流。

这个梦还在继续:“在桌子一端的右首,我在歌德身边坐下。饭后,歌德费力地站起身,我用手势恭请允许扶他。当我的手碰到他的胳膊肘时,我激动得开始流泪。”在这种流传甚广的天才传说中,我依然被本雅明的深情打动。我只能用我的一次梦中的泪流满面作为对他的致敬。在看完安东尼奥尼的回顾展所有影片后的夜晚,我梦到了我们举行一次小的聚会来庆贺这次影展的成功。在一间仓库一样的影院中,放映着一部黑白的电影,故事和人物依稀是前苏联的,但这部电影在我的梦里的作者是安东尼奥尼。看完之后,大家来到庭院,有梧桐一样的树在落叶,三张长条木桌构成一个小的会场。一位同事将话筒递给我,让我说几句。我拿过话筒,发现是一截旧的、上了锈的自来水管。我说,“他终于来了!”然后就泪流满面,等醒来的时候枕头是湿湿的。在不断阅读本雅明之后,我最为害怕的事情是他会走入我的梦境。

“笃信是不具有创生力的。”(“致男人们”篇)创生的力量如果不能来自笃信,那么只能在笃信的反面蕴育和生长,在这个方面是单行道一样的毅然决然,这是一个空间的隐喻,如同本雅明对于巴黎街道的空间思考一样,单行道的空间,构成了一个孤独者的穿越,构成了一种一个向度的决不妥协的穿越行为。

本雅明熟知的波德莱尔在巴黎的清晨起来,在匆忙的上班人流中,他发现自己是惟一的逆行者。人流中的逆行者才真正构成了灵魂深处的单行道,这不是空寂的空间的单行道,这是喧哗中的单行道。一个逆行者擦过所有迎面走过的表情时,一定是孤独与狷介,一定也是逃亡和哀愁。

创生的思考在本雅明处只是写给男人们的话,给一位女人的话则是这部书的题词。天才在梦见歌德的时候是骄傲的,在工作的时候是艰辛的,所以本雅明在“标准时钟”片中说,“天才是勤奋”。男人在渴望女人的爱情时,把自己的才华献给女人,然后,让这种爱情穿越生命时,却只想证明男人的创生力。

我不得不抗拒这种通过对女人的命名的自我证明,这本书的那段题词,开始扭曲变形,它们成为这样:“这条路/阿西娅·拉西斯不是街的名称/不是这条街道的修筑者/她是一位路人。”在现实生活中,阿西娅·拉西斯没有中断和本雅明的交往,但是也没有答应本雅明的求婚。

告别理性 豆瓣

作者:

[美]保罗·费耶阿本德

译者:

陈健

江苏人民出版社

2007

- 11

本书所收录的论文论述了文化多元性和文化转型问题,它们试图说明,当同一性减少我们的快乐和我们的财富时,多样性是有益的。

《告别理性》一书对强调“进步”和“发展”观念的西方科学理性主义发起了猛烈挑战,后者对社会的损害和生态的后果现在已被人们广泛认识到。本书所有的文章都坚持一个哲学目标,不论是讨论希腊艺术和思想,还是为教会对伽利略的斗争做辩护,或是探求量子物理学的发展,抑或揭露卡尔·波普尔的教条主义,费耶阿本德均捍卫了科学的相对主义和历史主义观念。他坚持认为,对理论的追求是空的,他必须被从属于公民和共同需要的科学观念所代替。

挑衅,争论,严密的证明。《告别理性》一书激怒了费耶阿本德的批评者,并令他的众多拥护者兴奋不已。

《告别理性》一书对强调“进步”和“发展”观念的西方科学理性主义发起了猛烈挑战,后者对社会的损害和生态的后果现在已被人们广泛认识到。本书所有的文章都坚持一个哲学目标,不论是讨论希腊艺术和思想,还是为教会对伽利略的斗争做辩护,或是探求量子物理学的发展,抑或揭露卡尔·波普尔的教条主义,费耶阿本德均捍卫了科学的相对主义和历史主义观念。他坚持认为,对理论的追求是空的,他必须被从属于公民和共同需要的科学观念所代替。

挑衅,争论,严密的证明。《告别理性》一书激怒了费耶阿本德的批评者,并令他的众多拥护者兴奋不已。

妇女:最漫长的革命 豆瓣

作者:

李银河

中国妇女出版社

2007

- 8

本书所收集是从西方当代著名女权主义理论家和学者最具代表性、最为深刻、影响最大的论述中精选出来的。所选文章有的是女权主义理论的经典,如《妇女:最漫长的革命》一文曾在西方女权主义思想史中占有重要的地位;有的是从某个学术领域,如哲学、历史学、心理学、社会学等角度论述妇女相关问题的精华之作。当此妇女理论研究热潮兴起之际,为提高我国妇女研究的总体水平,也为了促进中国妇女研究与世界学界的交流,编者从浩如烟海的女权主义文献中精选出十二篇翻译汇编成书。本书的出版,将为妇女研究领域的中国学者和关心当代西方社会状况与女性问题的读者开启一扇了解西方女权主义理论的大门,了解她们在想些什么、做些什么,她们的研究正在何种层面上进行,以及我们同她们的差别或差距。