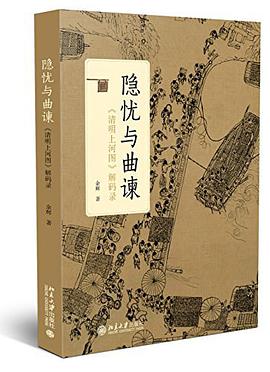

隐忧与曲谏 [图书] 豆瓣

作者:

余辉

北京大学出版社

2015

- 7

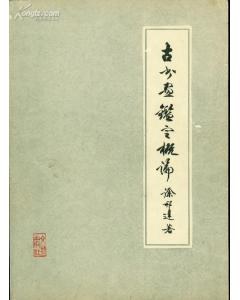

《隐忧与曲谏》力求以新的观察角度和研究方法,解开北宋张择端《清明上河图》卷内深藏着的层层历史密码。根据宋金的历史文化背景和文献材料,解读金代张著在《清明上河图》后题写的跋文,考证画家的基本生平和儒家思想的文化特质。根据历史文献和相关文物考证,认为画作的创作时间为北宋徽宗朝崇宁年间中后期,该卷的出现应与这个时期的历史背景密切相关。本书用模拟航拍制图的方式,"俯瞰"画中的城市结构,发现丝毫对应不了当时的开封地图,确定此图所绘系开封实情而非实景实地,其创作原理是艺术性地概括提炼了开封城内外具有代表性的事物。画家出乎寻常地表现了一系列社会问题,其中蕴含着深藏内心的隐忧,凸现了北宋后期日益严重的社会危机。通过比较张择端在清明节期间目下所见与笔下所取之差异,可见画家以曲谏的方式劝诫徽宗关注社会危机。

《隐忧与曲谏》客观分析了张择端作画的政治文化背景、艺术特性、技法构成和得失及其艺术影响等,比较张择端《清明上河图》与明代仇英(款)、清院本的同名长卷,发现后两者表现的思想主题才是"政治清明",揭露时政之弊的曲谏恰恰是张择端之作的精神力量和魅力所在,最后引发了本书对认识论和方法论方面的思考。

《隐忧与曲谏》客观分析了张择端作画的政治文化背景、艺术特性、技法构成和得失及其艺术影响等,比较张择端《清明上河图》与明代仇英(款)、清院本的同名长卷,发现后两者表现的思想主题才是"政治清明",揭露时政之弊的曲谏恰恰是张择端之作的精神力量和魅力所在,最后引发了本书对认识论和方法论方面的思考。