脉望书录

唐宋词鉴赏辞典(唐五代北宋) [图书] 豆瓣

9.4 (12 个评分)

作者:

周汝昌\缪钺\叶嘉莹等

上海辞书出版社

1988

- 4

《唐宋词鉴赏辞典(唐五代北宋)》共收唐、五代、两宋及辽、金327位词人的词作1518篇。《唐宋词鉴赏辞典(唐五代北宋)》正文中作家、作品的先后次序排列,一般依照张璋、黄畬编《全唐五代词》及唐圭璋编《全宋词》、《全金元词》。

資治通鑑(全二十冊) [图书] 豆瓣

9.4 (10 个评分)

作者:

[宋] 司馬光 編著

/

[元] 胡三省 音注

译者:

標點資治通鑒小組 校點

中華書局

1956

- 6

《资治通鉴(全20册)》是一部集体编写的历史巨著,主编是司马光,协修是刘恕、刘攽和范祖禹,司马光的儿子司马康担任检阅文字的工作。司马光原欲定名为《通志》,神宗即位后,把《通志》改名为《资治通鉴》,意思是“鉴于往事,有资于治道”。《资治通鉴》上起周威烈王二十三年(前400年),下止五代后周显德六年(959年),共1362年的历史,分为294卷,共计300多万字;另外《目录》30卷,《考异》30卷。编成这部巨著共花了19年的时间。司马光是为了巩固当时的封建政权,才编写《资治通鉴》,这就决定了此书的内容主要是政治史。他把历史上的君主,根据他们的才能分为创业、守成、陵夷、中兴、乱亡五类。《资治通鉴》都作了一定程度的揭露和谴责,以为后世君主的鉴戒。《资治通鉴》还有许多很有价值的关于军事、经济、文化、学术思想、史学等方面的历史记载。《资治通鉴》所搜集的材料十分丰富,据估计,《资治通鉴》所引之书多达300多种。《资治通鉴》是我国一部极为重要的编年史,不仅为封建统治阶级提供了统治经验,同时也具有很高的史料价值。全书体例严谨,前后脉络分明,语言文字也极为简练。这些对后世史学都产生了极大的影响。

英汉美术词典 [图书]

作者:

钟肇恒

/

朱伯雄 校 / 校注

上海外语教育出版社

1984

- 8

本词典共收集美术专业有关词语一万一千余条。内容包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术、艺用解剖、透视、美术史论等各方面,以及中外美术家人名和简介等。词汇和释义主要根据当代美英两国多种美术辞书采集译编,并参考国内外有关书刊资料,注意吸引近期出现的新词语。

唐诗鉴赏辞典 [图书] 豆瓣

9.3 (7 个评分)

作者:

萧涤非 等著

上海辞书出版社

1983

- 12

以《唐诗鉴赏辞典》为代表的文学鉴赏辞典系列,是本社首创的著名品牌。它融工具书和文学赏析读物为一体,开创了中国辞书新品种。文学鉴赏辞典在中国出版界一度形成热点,成为有品牌效应和名牌品位、形成系列的精品图书。

《唐诗鉴赏辞典》为文学鉴赏辞典系列的第一部。选收唐诗名篇1105篇,由萧涤非、程千帆、马茂元、周汝昌、周振甫、霍松林等古典文学专家撰写赏析文章。所收唐诗作品面广,各种艺术流派的诗篇兼收并蓄,较全面地展现了唐诗绚丽多彩的艺术风姿。全书约180万字。另配有唐代诗人和历代有关书画作品及《诗人小传》等多种附录。

《唐诗鉴赏辞典》为文学鉴赏辞典系列的第一部。选收唐诗名篇1105篇,由萧涤非、程千帆、马茂元、周汝昌、周振甫、霍松林等古典文学专家撰写赏析文章。所收唐诗作品面广,各种艺术流派的诗篇兼收并蓄,较全面地展现了唐诗绚丽多彩的艺术风姿。全书约180万字。另配有唐代诗人和历代有关书画作品及《诗人小传》等多种附录。

文学典故词典 [图书]

作者:

山东大学古籍整理研究生《文学典故词典》

齐鲁书社

1987

- 6

收录常用文学典故四千余条,引书包括从先秦到当代的大量诗文典籍。

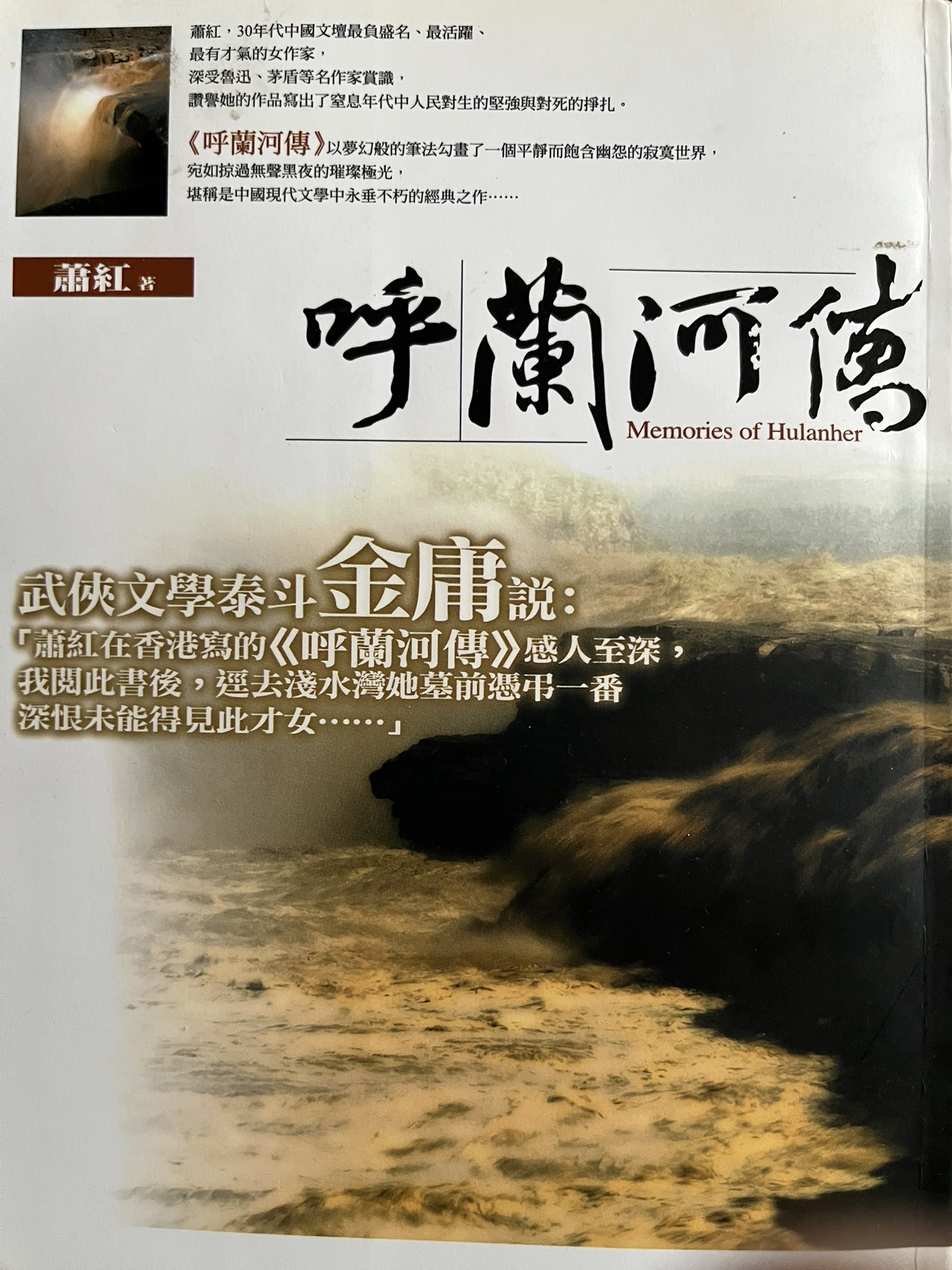

呼兰河传 [图书]

作者:

萧红

普天出版社

2002

- 12

《呼蘭河傳》是蕭紅最具代表性的作品,這部作品被香港“亞洲文壇”評為20世紀中文小說百強第九位。在《呼蘭河傳》這部作品中,作者以散文化的筆調描寫了以家鄉為原型的“呼蘭河城”的傳記。全書共分,七章,它以作者的童年回憶為引線,描繪了20世紀20年代東北小城呼蘭的種種人和事,真實而生動地再現了當地老百姓平凡、卑瑣、落後的生活現狀和得過且過、平庸、愚昧的精神狀態。但蕭紅還是用淡泊的語氣和包容的心敘說了家鄉的種種。她將一片片記憶的碎片擺出來,回味那份獨屬於童年、獨屬於鄉土的氣息。

史记(全十册) [图书] 豆瓣

9.3 (69 个评分)

作者:

司马迁

/

张守节

译者:

(索隐)司马贞,(正义)张守节

中华书局

1982

- 11

史记是我国第一部通史。在史记之前,有以年代为次的“编年史”如春秋,有以地域为限的“国别史”如国语、战国策,有以文告档卷形式保存下来的“政治史”如尚书,可是没有上下几千年,包罗各方面,而又融会贯通,�络分明,像史记那样的通史。

唐刘知几的史通分叙六家,统归二体。所谓“二体”,就是“编年体”和“纪传体”,而史记是纪传体的创始。从此以后,历代的所谓“正史,从汉书到明史,尽管名目有改变(例如汉书改“书”为“志”,晋书改世家”为“载记”),门类有短缺(例如汉书无“世家”,后汉书、三国志等都无“表”、“志及世家”),但都有“纪”有“传”,绝无例外地沿袭了史记的体例。

据司马迁自序,史记全书本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇(包括太史公自序),共一百三十篇。今本史记一百三十卷,篇数跟司马迁自序所说的相符。但汉书司马迁传说其中“十篇缺,有录无书。三国魏张晏注:“迁没之后,亡景纪、武纪、礼书、乐书、兵书(按:即律书)、汉兴以来将相年表、日者传、三王世家、龟策列传、传靳列传。兀成之间,褚先生补缺,作武帝纪、三王世家、龟策、日者列传,言辞鄙陋,非迁本意也。可见司马迁编写史记,只能说是基本上完成,其中有若干篇,或者没有写定,或者已经定稿而后来散失了。

唐刘知几的史通分叙六家,统归二体。所谓“二体”,就是“编年体”和“纪传体”,而史记是纪传体的创始。从此以后,历代的所谓“正史,从汉书到明史,尽管名目有改变(例如汉书改“书”为“志”,晋书改世家”为“载记”),门类有短缺(例如汉书无“世家”,后汉书、三国志等都无“表”、“志及世家”),但都有“纪”有“传”,绝无例外地沿袭了史记的体例。

据司马迁自序,史记全书本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇(包括太史公自序),共一百三十篇。今本史记一百三十卷,篇数跟司马迁自序所说的相符。但汉书司马迁传说其中“十篇缺,有录无书。三国魏张晏注:“迁没之后,亡景纪、武纪、礼书、乐书、兵书(按:即律书)、汉兴以来将相年表、日者传、三王世家、龟策列传、传靳列传。兀成之间,褚先生补缺,作武帝纪、三王世家、龟策、日者列传,言辞鄙陋,非迁本意也。可见司马迁编写史记,只能说是基本上完成,其中有若干篇,或者没有写定,或者已经定稿而后来散失了。